鈍夫的精神

子仁

百年以來,國人出洋者眾,其用心藝事者均有一番抱負(fù)。除了某些從藝者后來因過多受到意識(shí)形態(tài)的影響而不能自拔乃至其藝逐漸變異等情況之外,還有一個(gè)雙向現(xiàn)象值得注意,即但凡傳統(tǒng)學(xué)養(yǎng)較深厚的出洋學(xué)藝者,只要有所堅(jiān)持,在異域也能有不凡的造詣;與此同時(shí),一心出洋求道者,經(jīng)用心比較之后,往往又能發(fā)現(xiàn)母體文化傳統(tǒng)之可貴,最終回歸以求更深的探求,由此進(jìn)境干新的發(fā)現(xiàn)。這個(gè)現(xiàn)象雖然不能絕對(duì)化,卻不可忽視。如果我們再把類比性的考察視野擴(kuò)展至古今中外的世界范圍,則不難發(fā)現(xiàn)它不但不孤立,還具有極大的普遍性。由此可知,其間透露的消息具有規(guī)律性,也與人類文化藝術(shù)交流史的規(guī)律相一致。在這個(gè)認(rèn)識(shí)視角下來看待近三十年來出洋學(xué)藝的畫家,就能夠比較冷靜地做出判斷。我以為,也應(yīng)該這樣來認(rèn)識(shí)曹鈍夫這類畫家。

鈍夫少言,也不善言,多思,多做應(yīng)該是他的常態(tài),我認(rèn)為更是一種精神。據(jù)我所知,他早期做得最多的是書法的訓(xùn)練。在江南,這原本是很常見的事,但書法訓(xùn)練是鈍夫后來回轉(zhuǎn)中國畫領(lǐng)域的一個(gè)支點(diǎn),并且他的轉(zhuǎn)向在根本上也是自我認(rèn)識(shí)和多能選擇的結(jié)果。所謂選擇,是以他當(dāng)年隨流出洋學(xué)藝問道為契機(jī)的。他在歐洲的游學(xué)不單使之開拓了眼界,還有一層重要的意義,那便是擇道神游。

通過研習(xí)與對(duì)比,鈍夫逐漸發(fā)現(xiàn)自己的心性還是在祖國文化的傳統(tǒng)中最適合他安巢和游弋,魂歸故里便是不二之選。不過,正像先儒所謂人本向善,尚需后天所學(xué)來加以規(guī)范那樣,鈍夫在重新選定國畫之路以后,也一直在揀擇后天習(xí)得的營養(yǎng)來涵育其本素原心。我曾經(jīng)評(píng)論過他“在其堅(jiān)實(shí)穩(wěn)厚的筆墨旁邊,仍能看到西藝的影子”,就是這個(gè)意思。不但如此,鈍夫還在國畫筆墨之外,多方面嘗試各種藝術(shù)形態(tài)所具有的創(chuàng)造性促動(dòng),如他的雕塑,他的裝置。

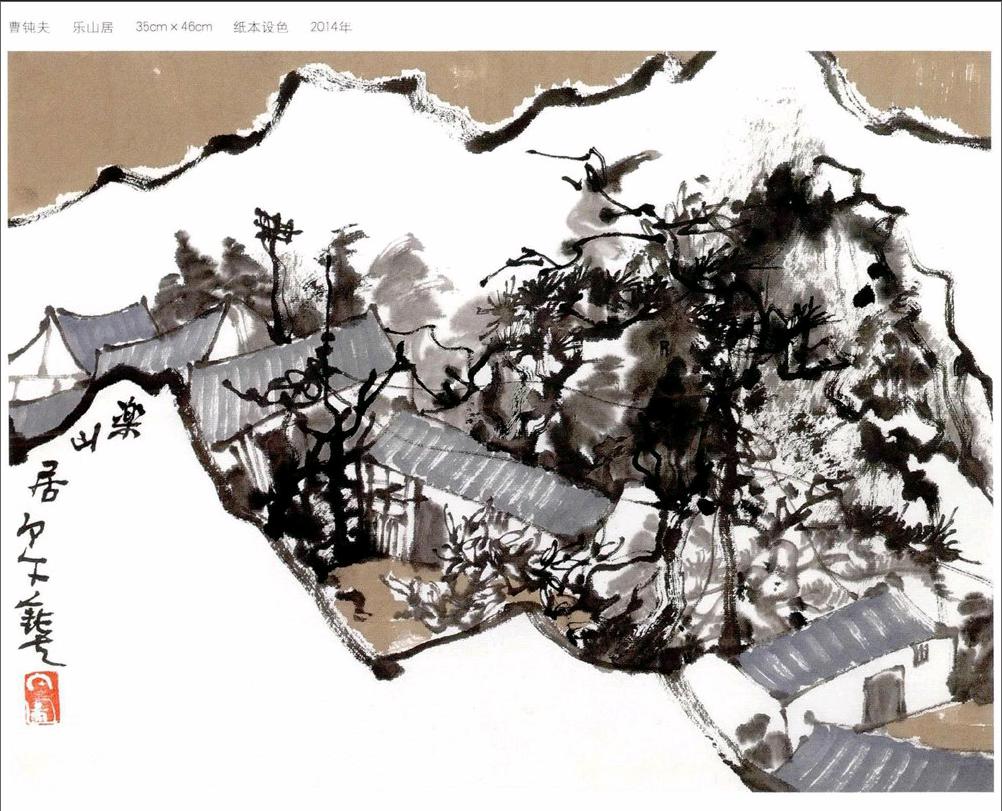

但是從其內(nèi)心向往這個(gè)方面來看,我覺得鈍夫存心留意的還是國畫,因?yàn)樵谶@里他可以“直接心性”,其他的嘗試則可以看作是他力圖充分實(shí)現(xiàn)自我的不同途徑。多方面的實(shí)踐途徑為他在國畫探索上準(zhǔn)備了不同于道友們的視野,也促進(jìn)了自身風(fēng)貌的形成。我們不但可以看到鈍夫的畫面上有傳統(tǒng)筆墨的講究,也可以看到他在拆解傳統(tǒng)筆墨的努力中融入多種時(shí)代性因素的考慮,體現(xiàn)在他的布局,造型,設(shè)色等方面。

從鈍夫的畫里,我們?nèi)匀豢梢宰x到國畫傳統(tǒng)的基本講究。對(duì)此,當(dāng)然可以從法式,意境以及筆墨的趣味和境界等方面來加以分析和品味,也可以從中尋找上述因素所造就的新特征。不過,我想正面肯定鈍夫的方面還不止于此,更在于他試圖融入一個(gè)現(xiàn)代人對(duì)時(shí)代生活及其困惑情境的努力——要知道,對(duì)于傳統(tǒng)強(qiáng)大的國畫來說,這是很不容易,也很異樣的東西。過去幾代人都曾經(jīng)在不同層面以不同路徑來做過與此本質(zhì)相同的嘗試,但其結(jié)果都或此或彼地難以令人滿意。換言之,其難度在于既要保持國畫全因素的醇然,又能將時(shí)代性因素不露痕跡地融入其中。既是古的,又不是古的,如此矛盾的難度可想而知,而鈍夫恰恰在上面行走著。

可能有人會(huì)說,所有優(yōu)秀的藝術(shù)家不都是這樣的嗎7是的,作為結(jié)果的前提是,他們得足夠優(yōu)秀。問題是,今天的社會(huì)和文化都處于巨變時(shí)期,作為歷史上中國文化表率的國畫,它在今天也面臨著巨變的必要性和可能性。那么,一個(gè)足夠優(yōu)秀的當(dāng)代國畫家也就面臨著承擔(dān)這個(gè)巨變的必然性。然而在我們放眼畫壇之后當(dāng)不難看到,在今天已然極度泛化的國畫領(lǐng)域里,多元化的探索結(jié)果在拉開藝術(shù)面貌的同時(shí),也將國畫的本體撕裂了——要么僅僅保持國畫技術(shù)性的低端因素而追求完全脫離傳統(tǒng)的辨識(shí)性圖像風(fēng)格,結(jié)果多讓人有文脈斷裂之感;要么為了保持傳統(tǒng)的國畫辨識(shí)性而滿足于拿來古人的樣式和觀念,結(jié)果多讓人有普遍平庸之嘆。對(duì)于國畫而言,最為理想的結(jié)果是,它的新創(chuàng)造既要滿足國畫傳統(tǒng)的規(guī)定性,又要滿足國畫作為當(dāng)代藝術(shù)的現(xiàn)代性。然而,這樣的理想在今天還有效嗎?它得以開掘的可能性有多大?作為當(dāng)代藝術(shù)的國畫與文化傳統(tǒng)的關(guān)系,及其與巨變中的社會(huì)和文化的關(guān)系,這二者之間在畫家的筆下、紙上如何達(dá)成微妙的平衡?在我看來,這些看似理論性的問題正日益緊迫地逼近了當(dāng)代國畫的探索實(shí)踐。因此,一個(gè)足夠優(yōu)秀的國畫家恐怕是難以繞過這些問題的。如果曹鈍夫足夠優(yōu)秀,他恐怕也難以繞開。

當(dāng)然,藝術(shù)家解決問題的方式與理論家不同。所以,我更愿意相信,具備當(dāng)代世界性視野的曹鈍夫?qū)τ谧约涸谧鍪裁匆欢ㄊ乔逍训模宜诋嬌献龀龅南嚓P(guān)努力也已經(jīng)有所表現(xiàn)。衷心希望他繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“鈍夫精神”:多思,多做!

2015年11月11日凌晨于泉州