優(yōu)劣并在 真贗俱存—上海博物館三例石造像芻議

姜穎君-文

鑒·賞

優(yōu)劣并在真贗俱存—上海博物館三例石造像芻議

姜穎君-文

博物館展出陳列的古代石雕造像,哪些具有特殊的研究價(jià)值?怎樣關(guān)注佛教造像中容易被人忽視的細(xì)節(jié)?藏品是否存在魚龍混雜的情況?下面就上海博物館館藏佛教石雕造像試舉三例,來做一番探究。

圖1 上海博物館藏比丘道常造太子像整體

上海博物館藏天保四年比丘道常造太子像(見圖1、圖2),像座正面鐫發(fā)愿文四十四字:“大齊天保四年,歲次癸酉,八月辛卯,朔十九日己酉,□宋寺比丘道常,減剖衣缽之資,敬造太子像一軀,普為一切”。在不太為人所注目的像座左側(cè)面,還有后續(xù)銘文十四字(見圖3):“眾生,國王帝主、師僧父母,普同斯福。”

圖2 上海博物館藏比丘道常造太子像正面銘文

該像像座正面銘文的寫、刻剛勁有力,令人過目難忘。然而細(xì)審側(cè)面銘文,鐫刻之粗陋,與前者形成了鮮明對(duì)比。這不由得讓人想起北魏常季繁墓志。該志1909年在洛陽出土,后被日本人購藏,1924年毀于日本大地震,現(xiàn)僅拓本存世。這方墓志左上角部分文字,不如其余部位文字的刻工精湛(見圖4墓志拓本左上角部分銘文和圖5墓志拓本右上角部分銘文)。學(xué)者李志賢推測(cè)是石中有雜質(zhì)“筋脈”,不易鐫刻,“常有避刀現(xiàn)象”所致。另一種理論如曾毅公先生在《石刻考工錄·自序》中所說:但這并不是兩個(gè)人書丹,而是更換了刻工。似乎左上角已經(jīng)刻成,發(fā)現(xiàn)刻工不佳,因之更換了技術(shù)較高的刻手。

我個(gè)人更傾向于曾先生的推斷。書丹多是邀請(qǐng)善書者來完成,書寫快,過程短,一氣呵成即可,不可能中途換人。依丹刻字耗時(shí)長,工作量大,剛刻成的字與原丹書近在咫尺,刻工技能一目了然,及時(shí)更換刻手如亡羊補(bǔ)牢,猶未晚矣。上海博物館藏天保四年比丘道常造太子像像座正側(cè)兩面銘文的刻字水平差異顯著,比常季繁墓志情況更突出,并且側(cè)面銘文連界格也沒刻。造像像座正側(cè)兩面的石質(zhì)均勻,不存在因?yàn)殡s質(zhì)“筋脈”,需要“避刀”的問題,就此可以推斷:捐資造像人(比丘道常)請(qǐng)善書者將發(fā)愿文書丹后,刻手先刊刻了像座側(cè)面的文字,但道常發(fā)覺其刻藝不佳,遂更換刻手,再行鐫刻像座正面銘文。

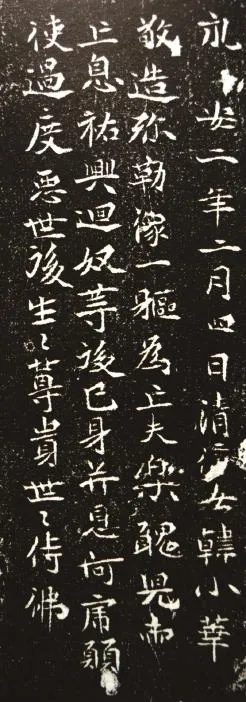

情況不盡相同但類似的,還有青州龍興寺窖藏出土的永安二年韓小華造彌勒像。該像的長方形基座正面有線刻雙獅、化生童子托舉香爐及“樂丑兒供養(yǎng)”“韓小花供養(yǎng)”十個(gè)字(見圖6)。用錐鋒單刀劃刻,字甚拙陋,顯然未經(jīng)書丹,應(yīng)是由雕刻造像的匠工直接刻寫。而該像寬厚的背屏側(cè)立面,鐫有發(fā)愿文一通“永安二年二月四日,清信女韓小華敬造彌勒像一軀……”,總計(jì)57字(見圖7)。書法美,刻工佳,就是請(qǐng)的名家書丹,專人刻字。明清以降,金石學(xué)家對(duì)歷代墓志刻字,做了大量研究,相對(duì)而言,佛教造像銘文所受關(guān)注要少得多。然而筆者通過長年觀察研究,發(fā)現(xiàn)古代佛教造像銘文的寫刻,也不乏一書家兩刻手,粗率與精湛一體同存的現(xiàn)象。佛教石刻與墓志石刻異曲同工,兩者的專項(xiàng)研究應(yīng)多做橫向聯(lián)系,齊頭并進(jìn)。

圖3 上海博物館藏比丘道常造像側(cè)面銘文

圖4 墓志左上角

圖5 墓志右上角

圖6 正面基座銘文

圖7 側(cè)面銘文

圖8 上海博物館藏唐代造像整體

上海博物館藏品,名稱標(biāo)注為“唐永徽六年(公元655年)李世延母馮氏等造佛像石碑”(見圖8)。如以初唐常見造像碑的形制來衡量,少了碑首碑座,發(fā)愿文也分布凌亂。石造像多達(dá)八龕,又和初唐塔式龕的形式相去甚遠(yuǎn)。這件單體石雕作品,更接近類似龍門石窟崖壁上散布的許多民間私人捐資雕刻的小型浮雕組像。似碑不是碑,似龕不類龕,都說唐人尚法,這件作品應(yīng)屬例外。

該石刻可勉強(qiáng)分成六大龕、兩小龕,上部三龕的居中一龕是一佛二菩薩,佛雙跏趺坐,雙手結(jié)禪定印,佛座紋飾不是常見蓮瓣紋,似云紋又不像唐代云紋(見圖9、圖10)。此龕下端的居中大龕,佛倚坐,腳趾外露,雙手平攤,看似禪定印,兩手卻未交疊,拇指未相抵,佛的蓮瓣形頭光雕造粗率,其余各龕中覆蓮蓮瓣也都簡陋不堪,可見此石非但整體形制上特殊,民間工匠在細(xì)部雕刻處理時(shí)也是隨意發(fā)揮。

圖9 上海博物館藏唐代造像局部

圖10 上海博物館藏唐代造像局部

圖11 上海博物館藏唐代造像銘文

圖13 上海博物館藏唐代造像銘文細(xì)部

圖12 上海博物館藏唐代造像銘文

圖14 上海博物館藏唐代造像銘文細(xì)部

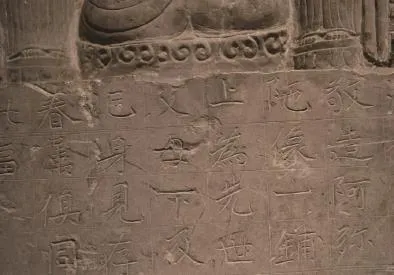

此外,還需注意石上鐫刻的多通發(fā)愿文,刻有界格,書法合唐風(fēng),是請(qǐng)的善書者書丹(見圖11~圖14)。古人依丹刻字多用雙刀法,即在原丹書筆劃的兩側(cè)各向內(nèi)斜削一刀,形成深的V形截面。如果不書丹直接刻字,古人也會(huì)用簡率的單刀法,即用錐鋒劃刻,形成淺的U形截面。此碑發(fā)愿文的鐫刻即非雙刀,也非單刀,實(shí)可謂“亂刀法”。造成這種局面,我分析主要原因是刻手的功力不逮。依丹刻字在古代也是專項(xiàng)技能,民間造像礙于財(cái)力或其它原因,有些不書丹,由雕刻造像的石匠直接刻字,有些書丹后沒有請(qǐng)專人刻字,由石匠代勞。此碑就是后一種情況。銘文筆劃內(nèi)的多道刻痕,說明工具也不合適,刻刀的刃面過窄,如同用細(xì)筆寫粗字,一筆不夠不得不再描幾下。縱觀是石,雖為唐物不假,但無論從整體還是細(xì)節(jié)上看,藝術(shù)價(jià)值乏善可陳。但其形式獨(dú)特,不拘法度,因而具備一定的學(xué)術(shù)研究價(jià)值。

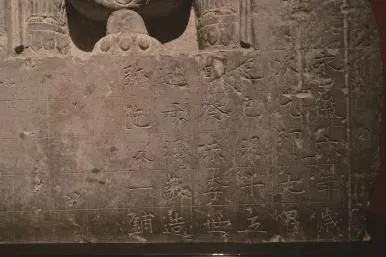

上海博物館藏品,名稱標(biāo)注為“北周佛石像”(見圖15),上海古籍出版社1996年版《上海博物館中國古代雕塑館》一書中標(biāo)注為:佛石像,北周武成元年(公元559年),通高64厘米。既有明確紀(jì)年,推測(cè)石背面應(yīng)有銘文,可惜該館展出時(shí)此像緊貼著一面墻,石的背面無法得見。金申先生在遼寧人民出版社2004年版《中國佛像真?zhèn)巫R(shí)別》一書中談到此像:“前次到上海博物館,見展出中的一件署款北周武成元年的石佛立像,那面相似曾相識(shí),再看佛陀的項(xiàng)上竟也戴項(xiàng)飾,頭光背的火焰紋綿軟呆滯,蓮花瓣也依然是那樣扁長而柔弱,始恍然此石像也與多次碰見的同光鐵佛為同一作偽者。”

圖15 上海博物館藏北周佛石造像

圖16 上海博物館藏北周佛石造像側(cè)面

我贊同金申先生對(duì)此像的鑒定結(jié)論,但個(gè)人認(rèn)為斷其為偽作的論據(jù)不足,佛戴項(xiàng)飾并非沒有先例,筆者拙作《仏字緣起與彌勒像辨》一文(刊登于2015年5月《文物鑒定與鑒賞》雜志),引用故宮館藏修德寺遺址出土的東魏武定五年張氏造像,說明民間造像確有佛戴項(xiàng)飾的先例。此外,“面相似曾相識(shí)”“火焰紋綿軟呆滯”蓮花瓣“扁長而柔弱”之說,我也有同感。但若僅單純以視覺感觀來推論這件造像是偽作,略顯牽強(qiáng)。

圖17 上海博物館藏北周造像側(cè)面細(xì)部

圖18 上海博物館藏北周造像側(cè)面細(xì)部

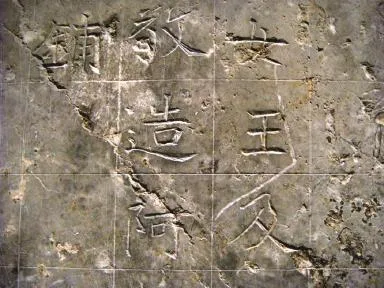

怎樣找到更具說服力的客觀證據(jù)?經(jīng)多次赴上海博物館觀察此像,在石的左右側(cè)面,發(fā)現(xiàn)還分別雕刻有兩列小像(見圖16)。石的右側(cè)面最下端雕刻有一僧,一手上揚(yáng)握環(huán)形物,一腳踩在龍頭上(見圖17)。石的左側(cè)面最下端,雕刻一人騎跨在虎身上(見圖18),這兩位無疑是降龍羅漢與伏虎羅漢。從雕刻手法與石表皮殼來分析,是石側(cè)面造像與正面造像,是同一時(shí)期雕刻,不存在后世加刻的情況。

降龍與伏虎源于傳說,起源于北宋以后,這點(diǎn)早有學(xué)者專文論述(見白化文先生著作《漢化佛教與佛寺》里《中國的羅漢》一文),明清直至民國的佛教雕塑中,始大量出現(xiàn)這兩位羅漢形象,但是提前出現(xiàn)在北周時(shí)期的造像上,無疑是明顯的破綻,也是證明該像系偽作的目前最有力論據(jù)。當(dāng)然,如以后有機(jī)會(huì)公開此像的背面圖像,尤其是銘文信息,或許能發(fā)現(xiàn)更多的作偽證據(jù)。