邊緣的活力:楊義先生的文化人生與生命體悟

文 王巨川

邊緣的活力:楊義先生的文化人生與生命體悟

文王巨川

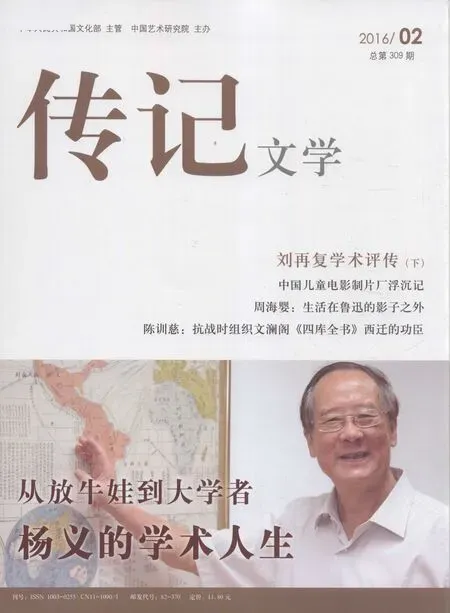

楊義先生(攝于2015年 12月5日澳門大學)

熟悉楊義先生的人都知道,與先生為伴的兩個最重要的事物就是 “書”和“煙”:坐擁書城,一排裝滿了古今書籍的大大的書架,還有先生本人近2000萬字探究中國古今文學和文化思想的著述。每到洽意時,點上一支香煙,隨身還攜帶著精巧煙盒,這些,就構成了先生簡單而豐富的文化人生。

我與妻子高云球同為楊義先生的膝下弟子,而我們分別又是先生與趙稀方老師在社科院合招的第一個和最后一個學生。在讀博期間,作為學生的我雖然可以常伴于先生身邊,但也因先生行政事務纏身及各類學術活動繁多,能夠與先生聊天、討論學業或傾聽先生教誨的大段時間反而不多,每每這時,先生總會有這樣或那樣的瑣事處理,所內老師或所外訪者也不斷地穿插其間,一個問題總是與先生聊過幾次才能說完。2010年,社科院文學所博士畢業后,我便到了中國藝術研究院工作,同年,先生從行政崗位上退下來離開北京赴澳門大學做講座教授,專心從事他一生執著追尋的中國思想文化研究。如果說北京是中國的中心,那么相對而言,澳門無疑是遠離中心的“邊緣地帶”,先生在這個“邊緣地帶”僅僅三四年的時間,便完成了《論語還原》《老子還原》《莊子還原》《墨子還原》《韓非子還原》以及《文學地圖與文化還原》《魯迅文化血脈還原》等一系列大部頭的著作,尤其是逾百萬言的《論語還原》,蜚聲海內外。而先生的學術思想在我看來,猶如黑格爾表述絕對理念螺旋上升的發展形式一樣,是自成起結的回環往復的“圓圈”,是“無限地近似于一串圓圈,近似于螺旋的曲線”,在先生充沛而活躍的思想觀、文化觀統攝下的學術之路依舊是無限向前伸展著的。先生在這個“圓圈”中可以無限地把學術研究的知識、理念、態度以及由此展開的一切與之相關的思想完全包容進來,在“前進”中“返回”,在“返回”中“前進”,發展的起點和終點合二為一,由此形成一個自成起結的螺旋上升的學術“圓圈”之徑。

楊義與中國海研究學術團隊在劍橋大學圖書館綠地合影

楊義先生去了澳門之后,見面的機會少了,但我也會經常得到先生的信息,有時候是得到先生的一本新書,有時候是先生回京召集學生們參加學術討論會。而我也基本上每隔一年就借開會之名或得先生資助去澳門拜望先生。2015年11月的一天,我意外得到冷川師兄的一條短信,信中告知我說先生希望我能去澳門一趟,意外之余,心中也異常欣喜和激動,匆匆安排手頭的工作后便訂下了去澳門的行程。此時的北京已是初冬,而澳門仍然綠樹蔥郁、花意盎然,就像是北方的夏秋之際,讓人神清氣爽。到了澳門大學的當晚,小師弟金珅便告訴我,先生第二日中午要與我們一起吃飯,地點是學校里面的一個非常有葡式風格的餐廳。第二日,我時隔一年再次見到先生,被腰痛折磨多日并在治療周期中的先生略有乏態,但仍然未失往日的詼諧和笑貌。剛一落座,先生便打趣地說:“最近銀根縮緊,不然應該請你們去吃更好的東西呢。”先生還興奮地告訴我們,他在腰病臥床的幾個月中完成了一部書的校對,下一步準備做《孫子兵法》的還原工作,先生在病痛中仍然堅持自己的學術研究,真是讓我們感佩萬分。與先生聊天,永遠都會覺得時間過得太快,在不知不覺中,一頓午飯已經變成了下午茶。飯后,師母告訴我們,先生坐久了會腰痛。這不禁讓我們感到汗顏,光顧著享受與先生聊天的快樂與興奮,卻忘了他仍是在腰病的治療之中了。

此次赴澳門第二次見到先生,是我到澳的第三天,先生約我們到他在澳門大學的辦公室聊天。在辦公室中,先生還是那么侃侃而談,談他的學術,談他的思想,也談他自小的家世與成長之路。面對已然是貫穿中國文化思想研究領域重鎮人物的先生,雖然我們已經非常熟悉他的學術思想和研究領域,但聽他講述家史的變遷、講述兒時的生活、講述求學經歷與工作歷程,卻是非常新鮮和新奇的,讓我們更多地了解了他的人生歷程與生活軌跡,更多地了解了坐在我們面前這位筆耕不綴、碩果累累的先生那些不為人知的另一面。與先生聊生活相比于聊學問并不是一件容易的事,因為先生總會執拗地談到他熱愛的學術,想讓我們聆聽他當下所探究的學術想法,而不想讓我們過多關注于學術之外的事情。從這個層面來看,先生與當下許多人樂此不疲地炒作自己形成了鮮明的對比,而這又何嘗不能說是一種境界和一種品格呢?

其實,于先生而言,在他成為中國社會科學院建院后“黃埔一期”的時候,便注定了他此后不平凡的學術之路。留院文學所工作十年后他便陸續出版了個人獨自撰寫的150余萬字的《中國現代小說史》三卷本,后來又破格成為副研究員、研究員。在一部部著作出版的同時,先生往返于現代、古代的學術空間,在收獲的同時也飽受了學界的爭議,贊賞聲與質疑聲猶如“二聲部”伴隨著先生30余年的治學歷程。無論是贊賞抑或質疑,先生都會坦然接受和淡然處之,因為他已經用自己的智慧和知識證明了自己存在的意義和學術的價值。而未來,先生會不會是人類文化或者說中國文化發展中的一個“符號”,那也只能等待歷史的評判了。

關于楊義先生的學術思想,作為他的學生大都非常熟知了,而且目前也有研究者把先生的學術思想作為研究對象進行深入挖掘和研究。在澳門的時候,先生也曾高興地對我說,現在已經有190余篇關于他的研究論文了。而先生30余年的學術研究與他的家世、與他的童年、與他的成長也不無關系,為何先生能在卷帙浩繁的書海當中對史料運用得駕輕就熟?為何又在每一段歷史中、每一個問題中有著獨到的史識與靈氣?這些答案似乎都隱藏在那些我們并不熟知的生命體驗之中。由此我想,何不對先生也做一次“還原”呢?

在中國傳統文化中,認祖歸宗是一個重要的特征,我們每個人都有一個“唯一的”代表自己出身之地的祖籍和血脈相聯的族系。先生也不例外,他明確地知道自己的祖籍是哪里。但讓我感到意外的是,當我問及先生祖籍和家世的時候,先生沒有任何的停頓和思索便清晰地說出了他的家史、族系以及遷徙的歷程。讓我感到先生似乎是有意識地對本我的存在進行著長久的思考,這也是自有人類以來的發展歷史上思想者亙古不變的精神求索。然而,這對于當下的我們并不是一件非常容易的事情。我是誰?我從哪里來?看似簡單的問題,并不是每個人都能清晰明了地說出來的。

河南弘農郡是先生的祖籍,也是中國楊氏家族的發祥地。據先生講,他的祖先從弘農郡遷至福建將樂,在將樂發展了20多代后,其中的一支在明清交替之際遷徙至廣東潮州地區生活,這一支在這里生活大概有一代人的時間,又分出一支去往廣東電白地區生活,由此楊氏子孫在這里開花散枝。廣東電白縣就是先生的祖先最后到達的生活之地,也是先生出生和兒時生活學習的原初地。從先祖發祥地的弘農郡到福建將樂縣,再到廣東的潮州地區和電白縣,這是一條清晰的族系遷移路徑。也就是說,先生能清晰地告訴我,他是誰,他從哪里來。如果借用哲學話語來說,這是作為個體的人在物質世界中對自我本體的還原過程,也是尋找本我存在的方式。

在先生的治學精神和生活態度中,依然能夠感受到先生自祖先血脈中承傳下來的那種吃苦耐勞、勤勉堅忍和堅韌不拔的品格。在與先生聊天的時候,能感覺到那種不自覺流露出來的對粵文化的深深認同。先生告訴我,他在澳門生活得很習慣和舒適,因為他本身就是廣東人,不論是飲食還是語言文化,都能夠與當地人熟絡地交流和溝通,透出先生對家鄉的依戀和文化的認同。先生的家鄉電白是粵西地區,也是中國的南疆,雖然這片土地遠離中原文化圈,用先生的話來說是從屬于主流文化的邊緣地區,但不能否認,這里具有獨特的、多元的、融合的文化形態,因為它始終處于中原文化的輻射和影響之下。大量歷史文獻和考古都已經證明了各個民族、人種流動的過程和變遷的形態。從中原內陸遷徙而來并定居下來的漢族與地方土著民族雜居生活和聯姻,必然使原來的地方土著民族本體被注進了新鮮血液,使得粵西地域種群的血脈里流淌著中原民族、古越民族和少數民族的血液。所以,我們經常會看到文化中的多個民族形態的融合與交雜,比如粵西雷歌、粵西儺舞等都是來自于中華不同地域、不同民族有機融合與傳播的產物。在先生的精神血脈中,同樣融合著中原大儒、南疆客家以及土著民族的多重品格,理解了這些,似乎我們也就能理解先生豐富而多元的思想世界和貫通古今的學術研究。

先生為什么會做諸子還原的研究?其實現在細細想來,似乎這個問題很早之前就有了答案。因為在先生的精神世界中,他一直都有著一種對本我原點的追尋,也就是他很早之前就曾教誨我們的那樣:任何問題都要從原點開始,看它的整個演變過程,因為原點影響著今后事物的發展以及發生狀態。我一直都保存著一本先生的研究生畢業論文,寫的是魯迅小說的研究,其中對小說的深度解讀和真知灼見讓我感佩不已。先生在寫《中國現代小說史》三卷本的時候,以一己之力閱讀了2000多種原版書刊,其意就正是在于對“原點”的重視。在《中華民族文化發展與西南少數民族》一文中,我們也能清晰地窺探到先生本我與治學關系的印記。這篇文章中,他清晰精準地描繪出西南地區苗、瑤、侗、壯、彝等少數民族文化遷徙與形成的圖景。這些少數民族在長途的遷移與漫長的融合中,已經將其原貌無意識地遮蔽了。對于當下的大多數研究者而言,他們一般不會去追問與考證其源流和挖掘其原點。但是,先生的研究卻走出了一條不同的路,他對這些少數民族的文化歷史追根溯源,發現并呈現出來的則是另一個既鮮活又有深度的歷史圖景。在這里,我想用稍多的筆墨對先生這篇文章中的一些觀念和方法進行解讀,以便于能夠更清楚地理解先生的“還原觀”。

先生對壯族、苗族和彝族的歷史還原別具一格,生動、有趣而又不失學術風范,足顯大氣的統籌意識和細微的文化考證。先生把這些民族的源起和遷徙融合在文章中娓娓道來,猶如敘述自己家里的故事:“壯民族是百越部族的直系后裔,有人打個形象的比喻,壯族是粵人(廣府人)的表親,泰族人、老族人、傣族人、撣族人的堂兄弟。他們自稱‘布僚’(Bouxraeuz,我們的人),屬于俚、僚之部;包括中國西南地區及越南北部的壯族、布依族和岱-儂族,均統稱為‘僚人’。這些表親、堂兄弟,實際上已經同漢族形成了基因重組、文化互滲、血肉相連的關系。”寥寥數字,就將這些少數民族與漢族之間的文化因子關系說的清清楚楚,而且比喻生動有趣。在探究另一個西南重要少數民族——苗族的時候,他把苗族的起源追溯到5000年前的“涿鹿大戰”,認為“苗族源于黃帝時期的‘九黎’與堯舜時期的‘三苗’相關”。“九黎”與黃帝部落聯盟發生“涿鹿大戰”之后,“九黎首領蚩尤被黃帝與炎帝聯合擒殺之后,它的余部退入長江中下游,形成‘三苗’部族。其后,堯、舜、禹等華夏部族安撫和戰敗‘三苗’部族,將其一部驅逐到‘三危’,即今陜甘交界地帶,又經過很長歷史時段的遷徙,逐步進入川南、滇東北、黔西北,形成西部方言的苗族。中原和長江中下游的‘三苗’后裔,除了部分融入華夏之外,其余在商周時期遷徙為‘南蠻’。漢水中游的‘荊楚蠻’,分化重組為楚族,其余遷入鄂、湘、黔、桂諸省山地邊區,成為東中部方言的苗族”。先生在文中詳細地追溯了苗族的兩個分支,即西部方言的苗族與東中部方言的苗族,并且以民間口傳史詩《苗族古歌》作為對苗族的遷徙路徑和文化歷史的佐證,讓我們看到苗族古老的文化歷史與長江流域的淵源關系。而對彝族及其族別稱謂的考證則貫通古今,認為“彝族是古羌人南下,在漫長歲月與西南土著部落不斷融合而形成的民族”。他說:“在六七千年前,居住在西北河湟地區的古羌人,開始向四面擴展和離散,其中南下的一支,兩三千年后在西南地區形成‘六夷’‘七羌’‘九氐’,這里的六、七、九等數字,意味著部族眾多而尚未統合,包括史書所謂‘越嶲夷’‘青羌’‘昆明’‘勞浸’‘靡莫’諸部族,在跟百濮、百越文化長期相處、融合中,形成彝族諸部。彝族的‘彝’與西南夷的‘夷’,音同而相通,因而1956年毛澤東在北京與彝族干部商議,將‘夷’改為‘彝’,意思是房子?下面有‘米’有‘絲’,豐衣足食,興旺發達,因此將‘夷族’改為‘彝族’。”通過對西南各少數民族的文化歷史還原追憶,用種族遷移路徑與地緣歷史相互印證互為共生,時間與空間、歷時與共時多維度透視種群遷移軌跡,其目的要表述的是:“中華民族共同體中少數民族文明與漢族文明之間,在競爭中依存,在依存中競爭,西南少數民族的史詩往往寫始祖生下十幾個兄弟,意味著各個部族、民族間的‘兄弟情結’。漢族與少數民族文化間存在著共生性、互化性和內在的有機性,共同構成一個互動互化的動力學的系統。分別言之,也就是中原文明領先發展,它所產生的凝聚力、輻射力,加上少數民族的‘邊緣的活力’,二者多姿多彩的合力,使中華文明生生不息、幾千年發展下來都沒有中斷。”這一宏大的中華民族史觀是典型的“楊氏還原”的寫作風格,文字表述生動、深入淺出、邏輯論證清晰有趣又不失嚴整的學理規范。同時,我們也發現,這些西南少數民族的長途遷移似乎又與先生自己家族的多次遷移烙印有著相似之處,其實追溯這些民族的歷史文化變遷也就如同尋求自己一樣,先生同樣也在探索“我是誰?”“我從哪里來?”這樣一個人類恒久的命題。

楊義(左)在《先秦諸子還原》四書發布會上

實際上,上面的一點分析只是先生龐大還原體系中的一小部分,更多的豐富性思想和多元性觀念則散落在先生的著作與論述之中,但僅僅一點,就足以顯現出先生創造性地將中國歷史上不同地理區域間的文化互動及各民族間的文化融合的大視野、大氣魄還原,并且其還原的學識、觀念及方法已經開創了中國當代學術年鑒學派的一支。

先生作為農耕民族后裔,每每與他聊起少年時代的生活,他總是回憶兒時的艱苦,他經常與我們談起父輩生活的艱辛,直到現在,先生依然保持著對食物的樸素認知,要求也是簡單地吃飽就好,絕不浪費。先生少年時代生活的電白縣南海鎮萬壽口村是一個只有28平方公里的半島,當時只有一條路與內陸相連,后來上學也是在這條路上往返。對于從中原遷徙到這里以農耕為生的祖輩們,雖然面對浩瀚而又豐富的大海,卻不曾有捕魚的技能,而這里的土地又多是沙土地,只能耕種水稻和少量的木薯,相對于較大的人口密度,人均耕地只有兩分,可見耕地面積少得可憐。先生說,耕種的收成并不能維持一家人的溫飽,兒時經常挨餓是少年時代每天都要面對的。先生樂觀地回憶著,講述著他那時如何戰勝饑餓,而沒有絲毫地抱怨命運對他如何不公,就像說著一件快樂的事情。他告訴我們用一把米煮一大鍋飯的秘訣是把米放入盛滿水的鑄鐵大鍋中煮,煮熟后水是青色的。到了吃飯時,母親就用勺子攪動鍋中的飯,浮起浪花,就能看到煮爛了的數得見的米,母親把米飯給每個孩子盛好,而母親則吃剩下的米湯。偶爾買一些木薯,砸碎后放入鍋內,使鍋中煮的米湯顯得更加粘稠些,這就是家中改善伙食的時候了。少年時的先生還會到海邊撿一些漁民不要的海蜇、紅薯的秧子和野菜,都是兒時對抗饑餓的“美食”。

那時候最奢侈的事,就是每次考試取得好成績的時候,當鄉村醫生的父親便會利用到縣城采購包藥紙的機會,從賣廢紙的店中找一些圖書獎勵給他,這讓他有機會在小學三四年級的時候就讀到了《三國演義》的前二十回。讀中學的時候,先生去了縣城的中學讀書,學校離家有20公里,每個月有4元的生活費。先生說,如果坐航船需要5分錢,他不舍得花掉,每周便徒步兩個多小時回家,途中還可以用省下來的錢買一碗米飯和一個咸魚頭吃,算是改善生活了。在聽先生愉快地回憶著這段經歷時,我們發現,少年時期的磨難不但沒有讓先生有一絲的怨嘆,反而養成了他堅韌與樂觀的性格,成為他人生的第一筆財富。

在先生的回憶中,佃農出身的父親是一位堅強的人,他畢生的辛勤勞作就是希望通過自己的努力使家庭生活有所改善,這種精神潛移默化地影響先生自小就養成了勤奮的品格。先生說,父親曾經在鄰村財主書房之中讀過兩年書,讀的基本上是《千家詩》《唐詩三百首》《論語》《孟子》等傳統典籍。也正是這些傳統典籍給了先生兒時的開蒙,自小他就是聽著父親吟誦的古聲、古調和古詩長大的。到了縣城讀高中后,每個假期先生依然要回家干農活,另外還要去看守從外面引到村子里供人飲用和耕地的水,因為一個假期就可以賺到400多工分,在當時就是8元多錢。讓先生記憶深刻的一件事情,是他上高中的時候,父親讓他買了一套由商務印書館出版的《三國志演義》,是毛宗崗評點本,直到現在他還珍藏著,這也是先生藏書中最久的一本。

在家鄉的生活和求學階段,先生以一種自由的方式讀書,諸如《民國通俗演義》《三國演義》《西游記》《說唐》等古典通俗小說都是先生閱讀的對象。鄉村的生活同樣也是自由自在的,每到收獲的季節,白天勞作一天的人們到了晚間便在打谷場上三三兩兩席地而坐,說唱民間流傳的古代故事,演一些木偶戲和粵西儺舞來娛樂,緩解一天的疲勞。先生就是在這樣一個樸素而自由、貧困又閑適的自然環境中長大的,汲取的既包括有地域特色的民間文化又有中國傳統儒家文化的養分。所以先生說自己是從俗文化中走出來的學者。我們知道,這也是先生之所以能夠熟稔運用各種民間文化資源的原因,因為只有了解民間俗文化因子的人,才能真正體悟到中國人特有的情感、精神與觀念,才能真正創造出既接地氣又不失思想的知識體系,對比先生日后的成就,印證了民間流傳的一句話“大俗才能有大雅”。

楊義為哈佛燕京圖書館收錄的作品簽名

作為縣一中的高材生,先生高考時選擇了中國人民大學,這是因為之前沒有人能夠考取那里。這一年,人大在廣東省也只招收了三人,先生是其中之一,讀的是新聞系。

進入大學后,先生才發現來自于農村與城市不同環境之間的差距。先生說,他對文學的了解更多的是來自于民間的俗文學,對文學的具象認知同樣是這些俗文學中的故事和人物,如傳統教化的倫理道德、傳奇、說話以及李元霸、裴元慶、宇文成都、楊林等一些綠林好漢。而來自于城市的同學們每天談論的則是托爾斯泰、巴爾扎克等等,這些“時髦”的外國作家是先生從未聽說過的。就是這樣一位來自“多見樹葉,少見書頁”的鄉村中的人,面對學業的繁重和所謂文學上“孤陋寡聞”的壓力,先生沒有過一絲的自卑感,相反,他非常樂觀地認為:“我的初始教育同你們差距那么大,可是我卻能與你們一樣考入人大這樣一所高等學府,說明我還是有潛力,還是可以造就的。”這種樂觀和自勉促成了先生通過努力的學習不斷自我完善、自我提升。即便是在十年浩劫的“文革”時期,先生也同樣保持著一種樂觀的、積極向上的精神。文化大革命的到來,摧垮了安靜的課堂,大部分學生都放棄了讀書,走出校門參加大串聯。面對這樣一種社會狀態,先生想不通,他知道獲得讀書的機會是多么的不易,他懂得如果隨波逐流和虛度光陰將會對不起在家鄉、在田中頭頂烈日辛苦勞作的父母。當同學們都在熱情高漲地奔赴全國大串聯、批斗“牛鬼蛇神”的時候,先生卻在學校里如饑似渴地閱讀各種書籍。用先生自己的話來說就是“三天一小本,五天一大本”地充實著自己的精神和完善著自己的知識。

從人大畢業后,先生被分配到北京燕山石化宣傳科工作。在完成正常的工作任務之余,他利用一切機會來搞一些小的創作。先生寫的紀實性報告文學《春到鳳凰嶺南》,文筆之好得到了吳組緗先生的夸獎。后來因為工廠會戰的需要,先生被抽調去辦廠報,這促使他開始發揮自己的專長和思想,廠報被他辦得有聲有色,不斷得到廠領導的贊揚。如果說,先生從家鄉到人民大學讀書是人生的第一個轉折點,那么,從象牙塔走到大工廠則是他的另一個轉折。在工廠的八年,讓他接觸到了中國發展時期大工業的磅礴,也讓他親身體驗到了企業運行中的復雜關系與矛盾糾葛,這些真實的社會關系與學校里陽春白雪的學習生活是有所不同的,也正是這八年的工廠生活,讓之后從事學術研究的先生在思考中國文化與民族思維的時候,總是有別于在象牙塔中做學問的純粹學院派。先生在剖析主流文化思想的同時更加注重考察社會歷史節點的或然率,以及這種或然發生事件對歷史文化和歷史人物發展路徑所產生的影響。這也正是我們看到先生的學術研究總能夠在高屋建瓴的同時,也會對研究的問題進行深層的挖掘和斷面的互動,而不是一般學人所一以貫之的簡單的縱向研究模式。

當先生1978年以優異的成績成為中國社會科學院第一批培養的研究生的時候,似乎是那么的順理成章。民間俗文化的滋養、學院典籍知識的積累和社會真實的體悟,是先生在進入中國社科院學術殿堂之前的路徑。如今,先生已是當代著名的文史學家、理論家和思想家,他所倡導并身體力行的“中國敘事學”“大文學觀”“中國文學地圖”以及“文化還原”等學術命題和思想觀念,不但使他自己的學術達到“天地交泰”的境界,同時也在當代文學研究乃至文化思想研究領域都引起了頗為深刻的討論和廣泛的影響。他所建構起來的學術范式、研究思想和治學方法使許許多多的后輩學者趨之若鶩。他的學術涵蓋面之廣、著述之富、創獲之豐,儼然已經成為當代思想文化領域光彩奪目的“楊義現象”。

作為先生的弟子,我所寫的這些文字,是在與先生的人生進行著對話,其實,更是以自己的心力去品讀先生的精神脈絡和生命體悟,希望在未來的人生道路和學術研究中,以先生的樂觀、執著為榜樣,以先生的思想境界、學術理想和人生態度來激勵自己走得更遠。

責任編輯/斯 日