意料之中的意外

弗朗西斯·培根是英國當代繪畫三杰之首,與盧西安弗洛伊德、大衛霍克尼齊名。如果說弗洛伊德是深居簡出的煉金師,那么,培根則是晝伏夜出的盜獵者。如果說霍克尼是一名繪畫圈里的老頑童,那么,培根則是繪畫圈里的壞小子。而且,培根最是以破壞者自居,也最是背對觀者的畫家,同時背對浮華,甚至背對名望(包括批評和贊揚),他那永不停歇的喧囂與躁動完全來自一顆永不停歇的心。

也許是一個偶然,在英倫的文化藝術史上,存在著兩位弗朗西斯·培根。一位是溫文爾雅的哲人、文學家,其著作富含哲理,思想深邃、影響至深。另一位則是飽受爭議的畫家,其作品丑陋到面目可憎、狂怪到不可理喻。而且,畫家培根是哲人培根的兄長尼古拉斯·培根的后裔。同一個家族,同一個姓名,相距三百年之遙卻是大相徑庭的兩個極端。關于畫家培根,時至今日仍舊是褒貶不一。但是,不可否認的是,他對當代歐洲乃至于世界的繪畫發展,都產生了無法估量的巨大影響。就像是每年汛期的尼羅河水,既沖垮了房舍也肥沃了土地。縱觀承載藝術的歷史,從來就不是一部循規蹈矩的歷史。因為每過一段時期,總會時不時地出現幾位藐視既定規則的藝術家,例如戈雅、梵高、杜尚以及培根,他們均是屬于離經叛道的狂悖之徒。對于前輩而言,他們破壞者,對于同輩而言,他們是先行者,對于后輩而言,他們是開創者。其實,不同的定義都是在不同的側面肯定著他們不同以往的影響力。

不平凡的人生往往總是依從平凡的開始。1909年,培根出生在都柏林的一個知識分子家庭,十幾歲時隨家人從愛爾蘭遷居到倫敦。他的繪畫技藝基本上屬于自學成才,只在一個偶然的機遇中,得到過澳大利亞畫家羅伊德梅斯特的短期指導。他在青年時期從事過室內設計和家具設計,待到二戰從之后才決意走上職業畫家道路。二戰以后的新時代出現了越來越多的新媒體,諸如攝影、攝像、電影、電視等等,并逐漸開始霸占人們的視覺。如何從影像當中剝離出繪畫的意味,成為新一代畫家的首要課題,尤其是選擇具象繪畫的畫家。獨立獨行的培根游走于多種“主義”的邊緣,他的繪畫方法獨具一格,無法歸類進任何一個畫派。由于沒有科班的專業培訓,所以他的造型能力和塑造手法一直是備受世人詬病的地方。不過,他并不在意來自他人的譏笑和嘲諷,他曾坦言:“在繪畫方面,我們總是保留太多習慣,我們刪除的永遠都嫌不夠……”。被他所刪除的不僅僅是針對來自學院派的基本規則,此外還有某些傳統繪畫習慣,以及形成這些習慣的既定模式。而且他還會故意地“刪除”自己不成熟的作品,因此,現在只能看到其極少的未被銷毀的早期作品。通過一些得以確認的早期作品,人們可以看出,他也是相繼受到了立體主義和表現主義的影響,有著相應地藝術演變過程,直至40歲以后才建立了完全屬于自己的獨特的藝術面貌。人物畫是他一生所專研的主題,一方面借鑒既定圖像或照片的模式,一方面遵循自身的感受,其間夾雜了卡夫卡式的隱喻和貝克特式的荒謬,此外還有難以遏制的狂暴。他一邊張揚自己的戾仄情緒,一邊隱藏自己的私下欲望,在糾結與矛盾的夾縫當中探究人性的另一面。

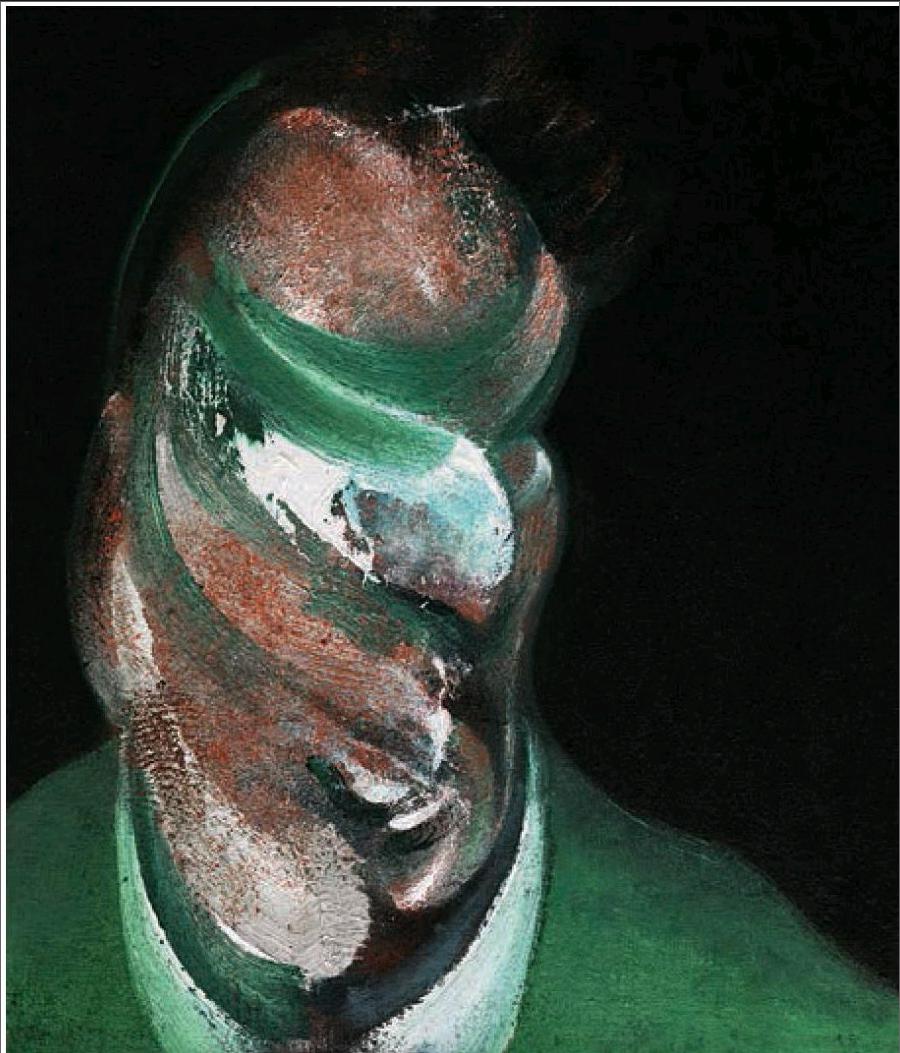

繪制于1967年的小幅油畫《盧西安弗洛伊德的頭像研究》,邊長也就不過30余厘米。畫面上的油彩涂抹不僅是一種藝術表達,也記載了培根與弗洛伊德之間的一段真實友誼,同時也是兩位當代繪畫大師的另一種對話。在與其他作品的相較之下,這幅頭像作品還是相對中規中矩的一幅,但依舊還是刺激著敏感的神經。整幅畫面依照標準肖像的構圖,但卻隱沒了具體的五官以及形象特征,除此以外,均與傳統意義上肖像畫截然相反。弗洛伊德坐在其畫布對面時,更多的是提供某種提示,而不是樣貌的標準。于是,觀者看到的不再是傳統意義上的鏡像反射般的映照,當然也不是畫家的憑空冥想。一貫熟悉的面孔變得異化,沒有客觀寫實,沒有裝飾效果,甚至沒有如實的線條。流轉的筆觸沒有來由,在肆意澎湃的同時扭曲了形象,卻掩蓋不了畫家的敏感。暗紅色的肌膚配置以翠綠色的衣物,再加上浪花般的白色,這樣的色彩組織看似不羈、非常隨意,實則已然暗自平衡了色域以及色度的對比。晦暗、深沉的背景卻也是一片波瀾不驚的平和,凸顯主體形象的動感,而且凝聚一種虛無。背景越是平和,形象就越發顯得悸動,于是,即便是原應安靜的肖像也仿佛置于奔騰的氣流當中。

通常來說,每當人們看到丑陋的、怪異的,或是與公認的審美觀念相悖的畫面時,總是會在嗤之以鼻后拂袖而去。但是,培根的畫面卻是一個例外,只需要在轉身之前的短短一瞬間,就能夠產生使人過目難忘的印象,無論看到的人是鑒評人士還是市井百姓,看到后的感受是厭惡還是喜歡,一概如是。把作品命名為“頭像研究”,其實,往往是對自我的絕佳“研究”。對于培根畫作的闡釋,米蘭昆德拉這樣表述道:“在培根的畫作里,畢加索游戲式的歡愉換成了驚訝(或者恐懼),他看到的是我們的存在,是我們的物質性、肉體性的存在。……培根的肖像畫是對于‘我的界限的質問。一個個可以歪斜變形到什么程度而依然是自己?一個被愛的生命體可以歪斜、變形到什么程度而依然是一個被愛的生命體?一張可親的臉在疾病里,在瘋狂里,在仇恨里,在死亡里漸行漸遠,這張臉依然可辨嗎?‘我不再是‘我的邊界在哪里?”是的,在結束掉畢加索式的歡愉之后,他將繪畫帶到了陌生的境遇里,在種種沒有肯定答案的追問下,畫家一直在畫面間尋找“自我”與“非我”。觀看其畫作,仿佛是在重溫《惡之花》當中的某個章節,觀者疑惑和不解的目光始終跟隨著畫家的筆觸行進著。如此扭曲的五官和身體在畫面之上,讓人感覺到不僅僅是一種驚訝,更多的是一種恐慌。如果是一個常人,即便是遭受到酷刑的折磨,也不會落得如此尊容吧。不過,這終究是一幅繪畫作品,無關邪惡或良善,以及日常道德的界定。只有畫家的思維超出了基本的常規,打破既定的藩籬,甚至是故意沖撞常人心底的那一道審美底線。

在培根的畫面上,觀者似乎感受到了一位狂躁病患者的氣息,可是實際上,畫家還是穩穩地把控著實際的作畫狀態。法國作家米歇爾萊里斯這樣論述:“在繪畫與歇斯底里之間存在著很特殊的聯系。這很簡單,繪畫需要在表現的形式下突顯出存在……這不是畫家的歇斯底里,而是繪畫的。卑鄙從此變得冠冕堂皇,而人生的恐懼變得純粹和尖銳……”。是的,他人眼里歇斯底里般的發泄,在培根看來卻是一種絕佳的抒情,一種驚恐也是一種亢奮,力圖把內心積攢已久的情緒外化成一幅令人匪夷所思的圖像或是錯愕訝異的形象。與其說,他的畫作表露出的是一種可怕與猙獰,倒不如說是深陷某種苦痛與沉郁。他人竭力躲避的情緒,反倒成為了他樂此不疲的精神體驗。因為在他看來,只有在經歷過心靈上的苦痛之后或是陷入沉郁之中,才能領悟到繪畫的真諦。在這一點上,他與米開朗基羅的觀點不謀而合,均是藐視那些甜品般的快樂,而且堅信“一萬個快樂也抵不過一個痛苦”。

1969年,培根再次以弗洛伊德為模特,創作了尺幅巨大的《盧西安弗洛伊德三聯習作》組畫。2013年11月,這套三聯油畫組畫在紐約嘉士德拍賣公司成功落錘,以1.424億美元的驚人價格交易,成為了當時全世界最昂貴的藝術品。也許,這只是商業運作上的利益快感,是畫家并不以為意的外在認可,也許,他所在意的、需要用盡一生時間所要追尋的,可能只是與一場與“意外”的簡單相遇。