王鑒山水畫中的王蒙畫風(fēng)

李安源

假如認同文以誠將王蒙《青卞隱居圖》及其同時代的大量山水畫稱為“地產(chǎn)山水”的話,那么在清初“四王”的藝術(shù)世界中,這種對實景山水的興趣早已喪失。當王時敏、王鑒等太倉畫家在經(jīng)歷國殤之痛后,其畫中非但“地產(chǎn)山水”鮮見,自然實景山水的表現(xiàn)也相當罕見。其普遍的創(chuàng)作現(xiàn)象是,畫家多借助于古代“地產(chǎn)山水”母題(《輞川圖》、《草堂十志圖》、《龍眠山莊圖》等)或通過轉(zhuǎn)化元人山水世界中的筆墨趣味,來尋求一種精神上的脫略。一個不容回避的事實是,元四家的山水在清初的仿擬潮流中得到了無以復(fù)加的推崇,究其原因,也許不止是董其昌“南北宗”理論的影響,其背后的時代與社會語境更應(yīng)值得關(guān)注。于清初士人而言,他們與元代文人的時代遭遇何其相似,反映在藝術(shù)上,與其說是元代畫風(fēng)的吸引,還不如說在元代大師身上他們找到了某種精神慰藉,就像王鑒在《夢境圖》中熔鑄元人王蒙、趙孟頻的筆法與畫風(fēng)來寄托殤情。

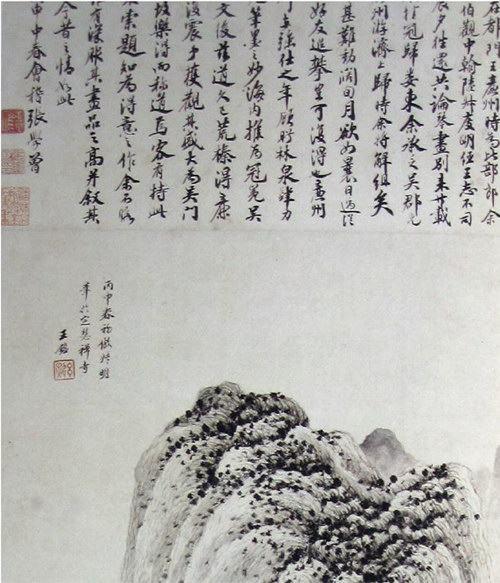

《夢境圖》是王鑒仿王蒙畫風(fēng)最著名的山水畫作,是其盛年時期的代表作。在該作中,王鑒出于題材的需要,在局部形式上借鑒了王維《輞川圖》、盧鴻《草堂圖》的某些造型特點,而在總體畫風(fēng)上,則完全師法于王蒙的圖式與用筆。如其《夢境圖》題跋云:

饒有興味的是這段題跋中王鑒對往事的回憶:若干年前,徽州畫商王越石曾將一幅王蒙偽作《南部草堂圖》高價售予其叔祖王士驟。作為精熟王蒙畫風(fēng)的專家,王鑒對這件作品的真?zhèn)慰芍^了然于心,可是當他告知王士騄這件署名王蒙的畫作系一偽作時,奸詐的王越石卻倒打一耙,反咬定是王鑒覬覦此畫,故意以此論來慫恿其叔祖退畫。王士騄果真上當,非但不再退還,反而愈加如獲至寶,視之如天球珙壁。王鑒之所以在《夢境圖》題跋中提起這段往事,實則出于他深諳王蒙畫風(fēng)的特點。

在中國繪畫史中,王蒙的畫風(fēng)素以丘壑與龍脈結(jié)構(gòu)而著稱,在視覺上具有強烈的表現(xiàn)性,從而在有明以來的畫壇上得以廣為傳播與繼承,如沈周著名的畫作《廬山高圖》就是熔鑄王蒙畫法最為成功的范例。但在晚明,王蒙的畫風(fēng)傳續(xù)卻經(jīng)歷了短暫的斷裂,美術(shù)史家俞劍華曾以董其昌為例,指出這個時代繪畫風(fēng)格的總趨勢:“董其昌平生雖以王維為標榜,其實是學(xué)元四家,在元四家中取了吳鎮(zhèn)的墨,黃公望的筆,和倪瓚的意,構(gòu)成了他的獨特的作風(fēng),獨缺乏王蒙的丘壑。”雖然董其昌也不乏臨摹王蒙畫風(fēng)的作品,但是正如俞氏所言,在代表董其昌自我個性的山水畫中,卻很難看到王蒙山水畫中的氣勢與張力,這被俞氏指為“缺乏王蒙的丘壑”。王鑒似乎從董其昌的缺陷中找到自己另辟蹊徑的方向,故而在王蒙畫風(fēng)上用力至深。

清初畫家的王蒙山水圖式,前景多由幾株松樹構(gòu)成,遠景則由渴筆的解索皴法畫出交錯迭起的山巒,形成一種固定化的圖式及語匯,較少實質(zhì)性意義上的深度仿習(xí)。然綜觀王鑒一生的仿王蒙畫風(fēng)作品,可以看出他在綜采百家基礎(chǔ)上,實將王蒙山水作為其演繹與超越的對象。

相對于王時敏更偏愛黃公望來說,王鑒則完全拜倒在王蒙的足下,甚至被王時敏稱為“叔明再生”。《夢境圖》是王鑒盛年力作,較多地體現(xiàn)了他力求創(chuàng)變的藝術(shù)傾向。該作刻意避開王蒙經(jīng)典語匯中的近景松樹,而參以趙孟頰較為工細的畫法使之具有古意,從而更加貼合主題的需要。從總體的空間表現(xiàn)上看,《夢境圖》以一種鳥瞰式的深遠視角加以表現(xiàn),視鏡被拉得更遠,讓畫面景觀更加山重水復(fù)、層巒峰秀,故而在圖式層面較王蒙作品更為宏闊。由此,對王鑒不同階段的仿王蒙畫風(fēng)作品進行考察,無疑是了解王鑒創(chuàng)作理念求變意識的重要途徑。

現(xiàn)存最早的王鑒仿王蒙風(fēng)格作品,是畫于1649年的《仿王蒙九峰讀書圖》,該作跋云:“叔明《九峰讀書圖》為錢宗伯收藏,歲余時得借觀,今仿其筆意,呈仲翁老宗臺教正。”。清初著名書畫交易人吳其貞曾在錢謙益家中獲觀王蒙《九峰讀書圖》,據(jù)其描繪,此圖“氣色尚佳,畫高松聳翠,危峰陡立,松下有樓房草屋讀書于窗內(nèi)”。由此可知,王鑒雖云“仿其(王蒙)筆意”,實則在圖式上亦以王蒙原作為粉本,運用解索皴拖墨而下,用筆尖秀,峰頂?shù)\頭云集,礬頭周遭點苔星羅密布,苔大如豆,點法甚為自由,紛紛攘攘,由峰頂?shù)牡\頭向山腰逸去。該作山石畫法與《夢境圖》頗為一致,只是近景樹木更接近王蒙的典型特征。總體上看,此圖畫法逸筆草草,其畫面雖不及《夢境圖》工穩(wěn)、豐富,然在技法上實與《夢境圖》同屬王鑒中年階段的成熟畫風(fēng)。再如作于順治十三年(1 656)的《仿王蒙山水圖軸》,與《夢境圖》為同年之作,是王鑒仿王蒙畫風(fēng)的另一代表作,其跋云:“丙申春初仿叔明筆于定慧禪寺”。此圖空間營造與《夢境圖》頗似,為一種俯瞰視角的深遠之作,整體景觀雖不及《夢境圖》之浩瀚遼闊,但在畫風(fēng)上皆同屬這一時期的特點。

中年的王鑒,不僅對王蒙畫風(fēng)心摹手追,且能別開生面,有所創(chuàng)造。從這一時期的作品圖式來看,他所面對的主要挑戰(zhàn)是山水的“取勢”問題。王鑒擅長以生動流暢的大曲線為龍脈造勢,這一手法,令山勢于開張奇肆之外,更添幾分活潑妍嫵。至于龍脈的細部結(jié)構(gòu)及其銜接處,則又縝密謹嚴,起承轉(zhuǎn)合一如交響樂之旋律,縱橫交錯、回環(huán)跌宕。王鑒所要創(chuàng)造的是一種場面遼闊的全景式山水世界,力追北宋大家在規(guī)模和氣局上的恢宏雄健之氣,這種創(chuàng)作意識令其與同時代者相比顯示出一定的審美異趣。王鑒借助王蒙龍脈式的空間表現(xiàn)方法,就像不同的“九宮”以掌握古畫的結(jié)構(gòu)原則,對各種主題加以變奏處理,求取青出于藍、自創(chuàng)新法的成就。正如王原祁云:“臨畫不如看畫。遇古人真本,向上研求,視其定意若何,結(jié)構(gòu)若何,出入若何,安放若何,用筆若何,積墨若何。必于我有一出頭地,久之自與吻合矣。”

王鑒之所以如此癡愛王蒙的畫風(fēng),顯然是被王蒙畫風(fēng)中的丘壑與生機所吸引,但是同時,王蒙繪畫用筆的功力也是其為之傾倒的原因之一。如其在《臨王蒙松陰丘壑圖軸》題跋中感嘆:“臨池學(xué)書王右軍,澄懷觀道宗少文。王侯筆力能扛鼎,五百年來無此君。此云林題叔明《松蔭丘壑圖》之作也,其推重如是,非叔明筆精墨妙不能當。此余不揣拙陋,漫仿其意,未識能得萬一否?”由此題跋可見,王鑒通過倪瓚對王蒙用筆力量的推崇,來轉(zhuǎn)達自己對古代宗師筆墨的憧憬。王鑒的好友吳偉業(yè)曾在《畫中九友歌》中對其畫風(fēng)評價道:“擺落萬象煙霞收,尊彝斑駁探商周。”此處,吳偉業(yè)以“尊彝斑駁”的金石氣度來比喻王鑒山水畫的筆力,正是由于王鑒堅持不懈地在前賢古法中尋找啟示,才使得他的繪畫在清初畫壇中以法度與筆力而聲名遠播,

王鑒獨出機杼的仿王蒙畫風(fēng)作品,大抵以《夢境圖》與《仿王蒙山水圖軸》最為突出,此一階段正值王鑒創(chuàng)作生涯的旺盛時期。其晚年的仿王蒙畫作,在畫法上漸趨保守,多以忠實王蒙原作風(fēng)貌為鵠,較少滲入個人機趣,如其畫于1667年的《長松仙館圖》、1675年的《仿叔明云壑松陰圖》,無論在圖式、筆法,還是意境營造上,皆以忠實王蒙的原作畫風(fēng)為旨趣,難免陷入一個盡顯他神而無我神的窠臼中。