我不是你們想象中的那種人

黃樸

金明被自己頭腦里突然冒出來的念頭驚得打了一個顫。該死的,怎會有這個想法。他握著拳頭敲了敲太陽穴,咚,咚,咚,他看到血高興得直往頭頂跑,陽光哐當一聲打在了臉上,金明揉了揉滾燙的臉,怎么會有這個念頭,他問紅艷艷的太陽,太陽不睬,兀自紅著身子,球,想了十幾天,原來還有這么個好辦法在等著自己呢。

聽著金明媽在灶房嘩嘩啦啦洗碗的聲音,金明突然給坐在對面的人說,爸,我剛才在街上看見桂蘭姨了。啥?抽著煙的金明爸似被這個突兀的消息噎住了,他一連打了幾個噴嚏,低著聲說,啥,桂蘭,桂蘭在哪里?金明的眼睛鐵鉤子一樣抓住了金明爸眼里迸射的亮光。他看了灶房一眼,像他爸一樣壓著嗓子說,桂蘭姨向我打聽你呢,問你胖了還是廋了。問你是不是每天還早早地就在北街口賣梨?問你下雨了腰還疼不疼,問你現在一頓吃幾碗飯,問你現在是抽旱煙葉子還是抽香煙。你咋說的?金明望著他爸迫不及待的樣子,曖昧的笑就浮上臉,他對金明爸說,我對桂蘭姨講,我爸的身體棒得跟牛一樣,每頓飯都比我吃得多,我爸做夢都想你呢。放屁。我啥時候想她了!金明爸深深地吸了一口煙,他現在抽著旱煙,旱煙太嗆了,他咳了幾口,低著聲罵金明說,放屁,我啥時候想她了!

你想誰啊?金明媽擺著手上的水珠,走到了金明跟前。金明的目光從楊發財笑瞇瞇的臉上躲到了粉香的臉上,從粉香的臉上飄到了門前的梨樹上,地里的梨樹已經鬧騰著開花了,一朵朵白云樣地漂浮在門前。似乎一只只的小羊交頭接耳地堵在了門口。你想誰啊?粉香搓著手,目光順著金明的目光,看到了門前燦爛得有點張狂的白花。

金明從梨花身上收回了目光,拿眼睛看著楊發財,給粉香說,我想老婆了。粉香一屁股坐在椅子上,對門口的金明說,想老婆了你去找小琴啊。粉香突然像發現了某個驚天的秘密,叫到,哎呀,小琴有一陣沒來了。她很忙嗎?

小琴當然忙了。金明說,小琴忙著在相親呢,人家女孩子的時間就是金錢,能耽誤得起嗎?

小琴不是在和你談嗎?金明媽說,咋能腳踩三只船啊!

談個屁,我有啥嘛!人家和我談。我有房子嗎?沒有。我和爸媽住在一個房子里。我有車子嗎?沒有,我有一輛破的像乞丐一樣的自行車。我有一份體面的工作嗎?沒有。我準備子承父業,到街上擺攤賣梨啊!

粉香趕緊看了一眼金明爸。金明爸的臉色像尿布,陰得能滴出水。粉香亮著聲說,賣梨也不錯啊。要是你不想在御花園當保安了,就跟著你爸去賣梨,你看今年梨花開得多繁。

金明一只腳扎在門里,一只腳插在門外,身子被光線切割得亂七八糟的。金明說,你到底是我媽啊。粉香在椅子里不安地扭著身子說,我不是你媽還是你爸啊?

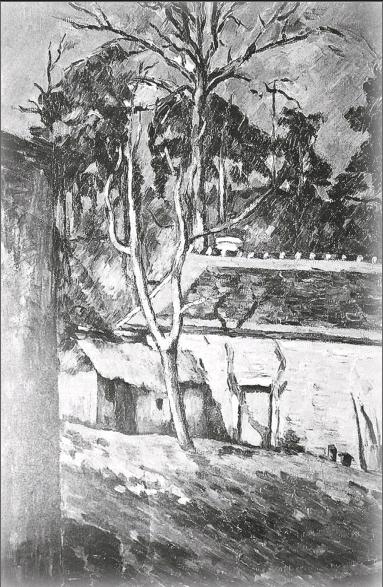

金明在粉香夸張的吶喊聲里走到梨樹跟前,他的眼前騰起白胖胖的云,白得像小琴的身子,他的鼻子鉆進花瓣里,一股妖嬈的香味,香得如小琴的胴體,金明閉著眼去抓小琴,他抓住了梨樹,梨樹掙扎著一陣陣呻吟,雪片似的梨花往地上逃。金明的腳奔上去。綿軟得簡直賽過了小琴的身體。粉香靠著門說,你好好跟小琴談,都快結婚了,鬧啥子鬧啊!要是能要回來給小琴家的三萬塊錢,你就不談了。金明抓住梨樹的枝干,瘋狂地撕扯著。他要和梨樹打架么?一團白云搖擺,蜜蜂嗡嗡嗡的,梨樹像被人扒了衣服,羞怯著光禿禿的。

金明像是沒有搶到肉骨頭的狗,帶著忽長忽短的影子走入了白花花的梨園。

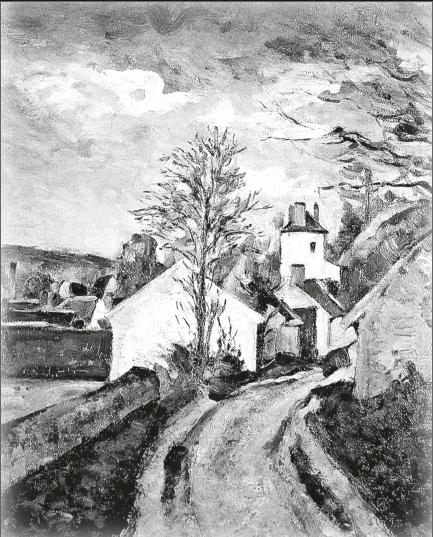

梨樹光禿著身子,那一嘟嚕一嘟嚕的花脫離了枝椏,在地上躺著雪白的嬌羞。雜種。楊發財罵著,似乎看見跌落了一地的梨,他的腳就青蛙一樣跳進了門前臟污的泥水里。才下過雨,門前的路成了污濁的泥塘,噗嗤,噗嗤,他拖著兩只腳,鞋里已經灌滿了泥漿,噗嗤,噗嗤,他跟著自己制造的聲音,走上了312國道。一輛輛的車尖叫著,逃也似地飛過他的身邊,他瞇著眼看路邊突然站立的廣告牌。她們一個個眉飛色舞的。不可一世。新世界之都,撬動世界的引擎。未來城,下一個世界的中心。哎呀,不得了,這里都成了世界的中心了。這里要是世界的中心,你把北京放哪里呢?巴黎怎么想呢?上海又會怎么看呢?沿國道站立的廣告牌,搔首弄姿的,耀武揚威的,把涇河搞得像是要接客的小姐。涇河岸邊的灘地倒很肥沃,那沿河的梨樹,花開了,揚起漫天雪,涇河如鑲了雪白的帶子,花香鋪滿了岸,河上泊著船一樣的鴨子,十幾只,幾百只,他們靜靜地浮在水上,伸長著脖子,似乎吃那空氣里的香氣。梨樹搖晃著白燦燦的花。楊發財閉著眼張開耳朵。噗,一朵花開了。砰,一朵花開了。他鉆進了花蕊里,他變成了一只蜜蜂。他滿身都是毛茸茸的花粉。不久,涇河岸邊又將是一樹一樹的梨呢。他似乎看見無數的梨小孩樣在枝頭鬧著,吵著。他走在自家的梨園里。像是將軍在巡視自己的領地。這三畝梨園是全家人的口糧呢。他像撫摸孩子一樣,目光里全都是慈祥。看著,看著,他的心又被那林立的廣告牌戳得亂糟糟的。聽說這里要建新區,沿著涇河岸邊搞開發,工業區、教育區、居住區、休閑區,這區哪區的,唯獨沒有梨樹區,那我的梨樹在哪里長呢?消息傳了好幾年了。路邊的廣告牌說,明年年底建成新的城市功能區。梨樹呢,那我的梨樹在哪里長呢?他的心咚咚地跳。

楊發財像一只逃出了梨園的蟲子,走著走著,就發現自己的腳走到了東新街的飲食市場。桂蘭的涼皮攤前蟲子一樣坐著幾個人。他們吧唧吧唧吃著涼皮,嘴里發出慌亂的聲響。桂蘭滿腹心思地看著滿是霧霾的天空。間或張著嘴,吐出一團慌慌張張的氣體。來一個肉夾饃。戴草帽的人猶豫著走到了桂蘭面前。他垂著頭,目光從帽檐里往出飄。肥瘦還是純瘦?桂蘭從鍋里撈出一塊燉得稀爛的肉塊。肥瘦,草帽說。好嘞。桂蘭手里的菜刀在墊板上飛快地起落。那一塊肉轉眼間就成了碎末,桂蘭把肉夾在餅里,又摻了一勺肉湯。加一點肉湯好,香。桂蘭說著把餅子遞給草帽。桂蘭的手指頭肥胖胖的。草帽無意接觸了她的皮膚。油膩膩的,似乎一塊粗糙的豬皮。草帽站著,目光從帽檐下飄過去,看見她的臉上沾了一疙瘩肉末,幾片油漬花一樣妖冶。那一定是肥肉的味道。草帽撫摸著熱乎乎的肉夾饃,心里想著,就聽見桂蘭說,要辣子嗎?要。一個女人的聲音。草帽捏著肉夾饃,油從紙袋里滲出來,滿手掌的油。草帽走到市場的門口,聽見身后的桂蘭對每一個路過她攤子的人說,涼皮肉夾饃,涼皮肉夾饃。草帽就咬了一口,真肥啊,膩膩的。像是咀嚼著一塊陳舊的棉絮,草帽的嘴巴機械地開闔著,他悲哀地說,桂蘭不認得我了,桂蘭竟然不認得我了。

他的腿拖著步子跟他往梨園走著。聽見那落寞的腳步聲苦苦地纏著自己。廣告牌上那個裸著大腿的女人一直看他。他走到哪里那個女人的目光就投射到哪里。好家伙,那女人的目光和那女人紅得像腫了一樣的嘴唇看他有著特別的意味。桂蘭。他身上熱熱的。他看著她叫了一聲桂蘭啊。他站在廣告牌下。女人的大腿叉在他的頭頂。他把油乎乎的手擦在女人的大腿上。女人的大腿立即油亮亮的。他的手摸著她的大腿往上爬,快爬到那個他想著就發抖的地方了,他的手竟夠不著了,他的胳膊拼命地往長長了長,實在長不長了。他掐了一把她的大腿,說,桂蘭,你竟然不認得我了。

爸。提著褲子的金明突然從廣告牌后閃出來。金明盯著他的手說,爸,你在摸啥啊?

楊發財被金明嚇著了,他看見自己還摸著廣告牌上的大腿。他慌忙把那個有些淫邪的手拿下來,在褲子上搓著說,怪了,我的手今天一直癢癢地的,火辣辣的。

金明看著被楊發財摸得一截白一截黑的大腿,一臉的壞笑。他對往梨園走著的楊發財說,爸,你的手被蜂蜇了吧。現在是梨樹揚花季節,蜜蜂多呢。

金明的聲音嗡嗡著鉆進了耳朵,楊發財站在梨樹下說,你不上班,跟著我干啥?我今晚不回家了,就住在梨園里。

金明扒拉著一枝的梨花說,梨還沒掛果,你住在梨園干啥啊!現在又沒人來摘果子。

住在梨園里踏實。楊發財說著就走進了草棚。金明走到棚子口,掀起了草簾,對著抽煙的楊發財說,梨園里晚上冷,你的身體又不好,你回家睡,我晚上在棚子里照看。楊發財疑惑地看了一眼金明,說,你晚上不值班了。不值班了。金明說著,閃進了棚子,坐在了鋼絲床上。你回家睡吧,我睡在園子里踏實。楊發財瞇眼看搖曳著的白雪一樣的梨花。我在這里你還不放心啊。金明說,涇河邊就剩這一塊梨園了。我在這里,看哪個狗日的敢來。楊發財看梨花的目光收回來,在金明的臉上打著漩說,你最近有些怪啊。你先前不是一直催著我趕緊把協議簽了,現在咋又跟我一個腔調。金明說,這有啥怪的嘛,你是我爸啊!你死活不愿意,我就是一千個一萬個愿意頂球用啊!楊發財有些歉意地對兒子媚著笑說,我就是不愿意。你看這梨花開得多好,跟下了雪一樣。你爺賣梨,我賣梨,咱們的梨在中國在世界上都是有名的。古代專門送給皇帝吃呢。為啥叫貢梨呢?它長在涇河邊,吸收了涇河的靈氣。其他地方的梨就沒有咱這涇河梨好吃。金明不耐煩地說,我知道了,你都說了一萬遍了。楊發財繼續對兒子媚著臉說,你抽空給拆遷辦的人說說,這是老祖宗留下來的遺產,拆不得啊!金明說,好哦,我有空給拆遷辦的人說說,叫他們把你的梨園留下來。楊發財糾正說,不是我的梨園,是我們的梨園,將來我死了,就是你的梨園。金明踢了一腳地上的石頭說,將來我死了,就是我兒子的梨園。咱們楊家一直這么傳下去,一代一代地傳下去。楊發財沒有聽到金明話語里的嘲諷,說,要是能一代一代地傳下去,那最好了。傳個屁!金明掀開草簾,指著廣告牌說,你看,將來這里建成涇河新區,有休閑廣場,有購物中心,有高樓大廈,你老了,可以在廣場上打太極,我媽可以跳廣場舞。多好啊!楊發財突然站起來,指頭凌空搗著金明說,你咋跟拆遷辦的一個腔調,我就是不同意,他們能把我球咬了!他們還敢來硬的啊?他們要來硬的,我就到政府去上吊。我不要命了,豁出這身老皮了。金明站起身,走到棚子門口說,爸,你咋一根筋呢。楊發財往地上吐著唾沫說,我就一根筋。金明說,爸,那你就好好地守著你的梨園吧。金明從懷里掏出一條煙扔到鋼絲床上說,我桂蘭姨買的,讓我捎給你。紅塔山啊,一百二一條。你想她要賣多少碗涼皮呢!楊發財抓著煙說,桂蘭買的,桂蘭咋給我買煙啊?金明臉上又是笑嘻嘻的,說,桂蘭姨心疼你嘛,她說對不起你。楊發財盯著金明的眼睛說,她咋對不起我了。她沒有對不起我啊!金明說,我桂蘭姨說,當年她本來要嫁給你,只是他爸不愿意,害得你一輩子跟一個聾子生活在一起。楊發財睜大了眼睛說,她真的這么說的?金明的嗓子變細了,似乎他就是桂蘭,他模仿著桂蘭的聲調說,我對不起!我爸嫌棄你是一個拉著架子車街頭賣梨的。你來找我,我爸還叫狗咬你。楊發財的聲音水汪汪的,他說,桂蘭真的是這么說的?金明說,真的,我不騙你。楊發財說,桂蘭啊,你真的害得我苦了一輩子,跟一個聾子生活一輩子,我連個說話的人都沒有。

金明走遠了,楊發財把煙抱在懷里,嘴里咕咕噥噥地說話。他感覺懷里抱著一個人。這個感覺很奇妙,他坐在鋼絲床上,雙腳像鴨子一樣在地上劃著,眼睛瞇了一條縫,看著屋外雪花一樣招展的梨花,風偷情一樣地冒出來,很粗魯,急不可待地的,沒有一點紳士的模樣,梨樹被弄得只好迎合著風,做著許多奇怪的姿勢,楊發財看得呆了,抱著煙走出草棚,梨樹的枝條手指一樣挑逗著他的肌膚,他感到癢癢的,就嘴貼著一朵張開的梨花,鼻子里就有肌膚一樣的幽香,他閉著眼,嘴像蜜蜂一樣往花蕊的深處鉆著,他說,桂蘭啊,你咋就給我買煙了呢,桂蘭,你在等我么?

楊發財的嘴唇突然被一根刺蜇了,他睜開眼,一只蜜蜂生氣地飛出了花蕊。蜜蜂在他的耳畔嗡嗡地喧叫著,他揉著有些腫脹的嘴巴,被自己的想法嚇了一跳。桂蘭的老公他也認識,好像當過某個局的局長,但幾年前,因為貪污和搞女人,被判刑了,被開除了公職。哪一年的事情呢?記不得了。桂蘭的老公喜歡給漂亮的女教師上課,他把女教師叫到自己的辦公室,給女教師教怎么給學生做思想工作,教女教師教學生怎么尊敬老師。桂蘭老公給女教師單獨上課非常認真。桂蘭老公也是個好領導。喜歡記日記。他給每個女教師上課的情況都詳細地記進了日記里。一人設立一個專門的章節。每個章節處夾著她們的一根毛。好像有三四十根毛呢。這在當年的丹陽縣可是大事呢。后來桂蘭就在飲食市場賣涼皮肉夾饃。以前不敢想,人家桂蘭是官太太,局長的夫人。心都死了,金明那個雜種一撩撥,心又像夏天的枯草著了火,嘩嘩地燃啦。桂蘭還送我煙了,這么好的煙我咋舍得抽呢。桂蘭送我煙了。桂蘭,我去買肉夾饃,你咋不理睬我呢?哦,桂蘭,你是怕人嚼舌頭。你畢竟是當過領導夫人的人,不像我,一直是個拉著架子車賣梨的。那我今天晚上不睡梨園的草棚子了,我來看你吧。

給桂蘭買個啥呢?買一條圍巾,買一件衣服,買些水果,買些米面油,不好,太普通了太庸俗了,我們畢竟多少年沒有聯系了。那時候桂蘭才十八歲呀。十八歲的桂蘭在我的心中一直活著啊。當年我送她的一個硬皮筆記本她還保留著么?筆記本的第一頁,我寫了一句話。贈桂蘭:今我來思,雨雪霏霏。昔我往矣,楊柳依依。我當時根本不知道那是啥意思,感覺好,很上口,就抄上了。現在我也不懂那句話的意思。桂蘭你懂的。

楊發財摸摸口袋,只有三塊五毛錢。媽的,好歹是一家之主,但口袋里裝的最多的錢不超過十塊。粉香兇得象一只瘋狗。賣梨回家,她就會掏空我的口袋。十幾年都是如此。今天楊發財突然覺得自己的聾子老婆太可惡了。用可惡說她都是輕的,簡直是可恨之極啊!十幾年,她一個聾子,我一個五官健全的人,我哪里找人說話啊我?我過得日子簡直不是人的日子。我能對著一個聾子訴說衷腸么?楊發財往回走著。他一邊走,一邊說。

給我二百塊錢。楊發財對粉香伸出來兩個手指頭。

粉香看著兩個山峰一樣立在自己面前的手指頭,她看著楊發財的嘴,說,你手指頭疼?蜂蜇的吧。我給你拿風油精。風油精一抹就好了。

楊發財的兩個手指頭堅決地搖搖,又倔強地豎在她面前。

粉香說,你贏了?你打麻將贏了?她經常看見電視里有人伸著兩個手指頭做這個V。

楊發財的食指在中指上不停地敲著,似乎在發密電碼,又似乎在擂一面小鼓。

粉香隨著楊發財晃動的食指不停地眨著眼睛,說,你贏了二百塊錢。拿來。

粉香伸出了手,粉香的手掌展開,像一片梨樹枯黃的葉子。

我沒有打麻將。我哪有工夫打麻將!梨樹開花的時候,要防蟲,要噴藥,要疏花。楊發財的兩個手指頭像一把張開的鉗子,在粉香的面前不停地搖擺。

粉香抓住了楊發財的手指,像鉗子一樣夾住了楊發財張開的手指,嘴巴張得很圓,說,你把我晃暈了。

粉香的聲音震得楊發財的耳朵轟轟地響。他說,聾子。

粉香抓著他的手說,錢給我。二百塊。

楊發財說,你媽的屄,哪來的錢?

粉香松開了楊發財的手說,你罵我?

楊發財嚇了一跳,粉香能聽見罵她的話,他擺著被粉香抓得酸疼的手說,給……我……二……百……塊……錢。他的口型很夸張,一字一頓的,眼睛瞪著粉香。

你要錢干啥?粉香瞥了他一眼。你在家里吃飯,不走親戚,不打麻將,不買東西,你要錢干啥?

你這個聾子。楊發財縮在椅子里,感覺身子如一個沒有發育好的梨。他抓了一把煙葉,摁進煙鍋里,撲哧撲哧,抽得跟拉風箱一樣。

金明掀起門簾,從房里鉆出來。

原來他一直在偷聽啊。金明最近神出鬼沒的。他走到被煙霧包裹的楊發財跟前說,爸,你也該抽抽香煙了。老旱煙,都能把人熏死。楊發財嘴跟煙囪一樣,噗噗地噴著煙,他說,我不知道香煙好啊?我愿意抽著旱煙啊?現在誰還抽旱煙啊?我抽不起啊?我掙的錢,中華都抽得起。

你能抽得起。金明說,你問我媽要錢干么用啊?

干啥用?我身上就不敢裝個錢嘛!你看你媽。一天把我口袋搜得比臉還要干凈。她不掙錢她管錢。我掙錢的,身上一分錢都不裝。你說說,合理么?楊發財把煙鍋在地上磕得咚咚響。

你看看你媽。這日子簡直沒法過了。楊發財把旱煙鍋扔在桌子上。

金明把二百塊錢塞到楊發財的手上。

楊發財說,我不要。

金明說,趕緊拿上。叫我媽見了,就給你沒收了。

楊發財把錢緊緊捏在手心。

粉香從他面前經過,輕蔑地剜了他一眼。

給桂蘭買啥呢?

楊發財踩著門前泥濘的土路,身子一高一低地晃動。走著走著,就走到了312國道。汽車不知道累,路上多得數不清。屁股后拖著黑煙,像是一條扭曲盤旋的帶子。國道的旁邊就是梨園,梨園邊站著一塊塊大氣磅礴的廣告牌。那牌子上畫著摩天大樓、汽車、咖啡、電影院、人群、會議廳、酒店及一些不同膚色的老外。那些不可一世的美女豎立著電線桿一樣的長腿,她們手里端著咖啡,她們要去哪里呢?楊發財的梨園孤單地矗立在涇河邊,河水不聲不響地流著,河面上的鴨子凝固了似地看著梨園旁長得越來越高的腳手架。

給桂蘭買啥子呢?

楊發財沿著涇河邊的國道,走上了東大街。國貿大廈、金恒商城、天地源。楊發財捏著二百塊錢,這條大街,他常年拉著架子車在此賣梨。十幾年光景了。桂蘭還是領導夫人的時候,在他這里經常買梨。他的梨在丹陽縣城是數一數二的。單位去省城或是去北京啊,都拿他的梨當禮品。過節了,有的單位就幾十箱成百箱地預定,他驕傲啊。一次桂蘭買五斤梨,就給了他一百塊錢啊。桂蘭給多了,他要給桂蘭找零時,她已經走遠了。桂蘭身上飄出的香,在他的鼻子里留了好長時間。給桂蘭買五斤梨吧,可惜現在梨樹正在開花,還沒有掛果呢。走著走著,路燈就一個不讓一個地亮了。楊發財停下腳的時候,才發現自己已經站到了飲食市場的門口。他看見桂蘭已經收了攤,用苫布蓋著桌椅,挎著一個包,朝自己走來。楊發財躲到樹影里,看著桂蘭的身影搖晃在馬路上。

桂蘭的腳步聲雨點一樣飄浮在街面。她不停地回頭,但是她沒有看到窺探自己的身影。她走過北大街,穿過了二馬路,汽車轟鳴的時候,她已經走在了梨園邊的國道上,閃閃爍爍的汽車從身邊影子一樣飄過,巨大的陰影投射在一個個廣告牌上,廣告牌上的汽車、高樓和女人的笑容變得虛幻而失真。一年或者多年以后,這里會成為一個全球矚目的熱點,一個新型的工業園區,一半是傳說一半是真實的人類幻景。真的是這樣嗎?廣告牌雄心勃勃地敘述并強化著這個傳說。街頭的霓虹燈也爭先恐后地講述著這個猛獸一樣將要到來的傳奇。涇河谷底的梨園將不復存在了,雖然他曾經伴隨著涇河存活了上百年乃至上千年。但他也將隨著新工業園區的崛起,成為一段淹沒的歷史。腳手架上那盞瞪著大眼的汽燈,張揚的光亮映照著涇河黯淡的水流。前天晚上又死人了。前天晚上,一個梨農把身子栽在挖掘機前,他的身后鋪展著白妍妍的梨花。開時似雪謝時似雪。這好像是描述梨花的美景的。可惜挖掘機并不懂古典詩詞的奧秘。如果懂。它會在揮舞鋼鐵巨螫前,細細品味涇河邊那無邊無涯的雪白的梨花。那沿著涇河邊,一條雪白晶瑩的帶子,迤邐蔓延,一路的花香。可惜挖掘機是冰冷的機械,他揮動鋼鐵手臂向纖弱的梨花投去重重一擊。梨農站在梨樹前,當挖掘機的巨螫刺向地面的時候,他撲了上去。他不記得是第幾次阻擋了這個入侵的怪物。前幾次這個惡物都被他的舉動所驚退,不料這次當他再挺身而出的時候,那個怪物并沒有驚懼,大鏟向他攔腰斬去,他被攜著飛向了高空……他聽見了涇河的水嗚嗚咽咽,水面上的野鳥撲簌簌飛了起來,梨花上的蜜蜂像絕了堤的洪水樣遮天蔽日,他聽到自己身體噗噗地往外冒著血,那一瞬間天空下起了雨,淅淅瀝瀝的,梨花被染得血紅血紅的,像一片燃燒的紅樹林。挖掘機那幾天沒有工作。梨園暫時安靜了。但安靜只是片刻工夫,不幾天挖掘機又喧囂著,毒蜂一般,那片梨園轉眼間消失了。涇河邊就剩了最后一塊梨園,聽說那是楊發財的。楊發財誓死不同意征用自己的梨園。楊發財放出話說,大不了和前面的人一樣,當一回烈士。楊發財還制造輿論說,他要死就死在縣府的門樓上。讓他也風光一回。這個楊發財看來是瘋了。風嗚嗚咽咽的,似乎是梨園里傳來的陣陣哭聲。桂蘭停住腳步,聽了聽,哪來的哭聲啊。她走了幾步,哭聲又如水般漫來,忽而是嬰兒戰戰兢兢的嗚咽,忽而是老人撕心裂肺的哀嚎,突然又是女人淅淅瀝瀝的抽泣。桂蘭的身子軟軟地靠著廣告牌,兩只手緊緊地抓著皮包。

桂蘭狐貍一樣邁開腿朝家里狂奔。她聽到雜亂的腳步聲追趕著自己。她喘息著關上門,就聽到迫不及待的敲門聲。她把裝著營業款的包藏進衣柜里。她在衛生間洗了臉,水被洗得很臟。鏡子里一張驚魂不定的臉。她在鏡子前站著,鏡子里有個,那人頭發白了,那臉上的皺紋刀割了一般。桂蘭看著鏡子里的人,雙手捂住臉。一些熱熱的液體從指縫間滲出來,撲簌簌地跌落在洗臉臺上。

開了門,一個似曾相識的人!他是誰呢,他手里提著一個袋子。

桂蘭。楊發財叫了一聲。

桂蘭似乎不認識自己了。看她驚惶的樣子。楊發財說,我經常在你的攤子上吃涼皮呢你不認得我了,我經常在你的攤子上買肉夾饃呢。你不認得我了。你不是還叫金明給我捎了一條煙么?你孤兒寡母的一個人多不容易。

桂蘭還是沒有想起來。她的手指頭在衣服上搓著,似乎哪里隱藏著答案。

我是發財。看我給你買了啥!楊發財揚了揚手中的袋子。

楊發財?桂蘭看他從袋子里掏出了幾個梨。那些梨走出了袋子,在茶幾上晃動著粉白色的身子,一個個交頭接耳。

我們還在一起上過學呢。你給我送過一條圍巾我給你送過一個筆記本。那個圍巾我現在還保管著呢。楊發財的身子在沙發上不安地扭動著。

哦。時間太長了。我記不得了。桂蘭看著楊發財鞋上黃糊糊的泥巴。

上初中到現在也就十幾年,說長也不長啊。楊發財的手在口袋里摩挲著。他一直在摩挲著金明給他的二百塊錢。

桂蘭看著他鞋上的泥巴說,你還在務弄梨樹!楊發財跺著腳說,我剛從梨園過來。我喜歡梨樹,我都務弄了十多年了。我看著梨樹,比看著兒子還親。

你的梨子就是好。桂蘭似乎想起他了,突然表揚了楊發財。你的梨,就是比人家的梨甜、酥,水多。老李在位的時候,哪一年不是用你的梨去慰問,去送禮啊!

是啊是啊。楊發財聽桂蘭表揚自己,不安地在沙發里扭動著身子,說,那些年,李局長沒少幫過我,每年都買我的梨,給的價錢也公道,我心里記著呢。我知道都是你在關心我。李局長哪里認識我啊。

桂蘭看見楊發財的手一直放在口袋里,不知道他在摸索什么,便說,買誰的都是買,何況你的梨好。

楊發財的目光不敢亂看,他就看著桂蘭的腳說,以后怕是吃不上梨了。涇河要建工業園,要征用那片梨園。張跟跟被抓了,聽說是啥妨礙公務。

桂蘭說,張跟跟厲害,看著平時窩窩囊囊的,還有一些血性呢。

楊發財吃驚地說,你也說張跟跟厲害。當然了。桂蘭說,現在幾個人有血性啊。好多人都是騙子。老李在位的時候,有些人恨不得吃老李拉的屎,老李進去了,有些人不停地往老李身上拉屎。

我不是那種人。楊發財在沙發上不安地扭動著身子。

我不是說你。桂蘭的聲音哽咽了,說,你的膽子跟老鼠一樣。你哪有張跟跟血性?

楊發財坐不住了,他站起來說,你說張跟跟有血性。我比他還有血性。我的梨子園也一直沒有征。我不同意,他們誰敢來硬的。

桂蘭說,那你還不征了算了。梨園變成了工業園,你也有錢了,有房子了。不像我,現在還住在平房。

楊發財說,我不想征,我和梨園有感情。

桂蘭瞥了他一眼,嘴角似乎浮現了一絲的冷笑,楊發財聽見桂蘭說,你有那個血性,你就不是楊發財了。

楊發財說,他們要是來硬的,我就到縣府的大門上上吊。給他們丟丟臉。

楊發財說著說著聲音就哽咽,幾滴淚掛在了眼角。

你何必呢。桂蘭長長地嘆了一口氣說,你又不是英雄,你能逞得了那個強!

楊發財覺得他呆不下去了。他說,家里有啥活要干的,你就叫我。我們畢竟是老同學。楊發財擦了一把眼睛,看著桂蘭頭上刺眼的白發。

楊發財掏出二百塊錢放在茶幾上說,你需要啥就買個啥。不要弄得太辛苦了。我現在還攢了幾個錢呢。這幾年梨的價錢一直很好。一斤七八塊呢。

你這是干啥嘛?我又不缺錢花,你拿回去吧。桂蘭看著茶幾上被揉得扭曲著身子的錢,像看見了怪物。

楊發財大膽地看著桂蘭,他覺得桂蘭比年輕時好看多了。

他說,下雨的時候,你就不要去擺攤了,那多冷啊!

他說,你也不要每天都去擺攤,也給自己放放假,上班都還有禮拜天呢。

他說,你有啥苦難了就給我說,不要自己一個人扛著。現在李局長不在了,你一個人扛不住。

他說著說著,覺得自己很崇高,覺得自己代理了李局長。他媽的,李局長!他媽的!

呵呵。桂蘭突然笑了。桂蘭說,你看你,你就是一個賣梨的。你給我買啥圍巾啊!你推個車子賣梨,被城管攆得到處亂跑,也夠凄惶的。

圍巾。我給你買了圍巾?楊發財的目光在桂蘭的臉上放肆地翻滾。

你讓金明給我捎來了一條圍巾。還給我買了一雙鞋。買了一個發卡。桂蘭低了頭,臉上浮出了羞澀的表情。你不要買了,你的經濟情況也不好。叫金明媽知道了,你一千張嘴也說不清。

好個金明啊。你這個龜兒子,都買圍巾發卡了,你懂女人的心里啊。你看桂蘭的臉都紅了,老了老了還紅臉呢,你看桂蘭手腳都沒地方放了,像是個早戀的小女生呢。你還給我買了煙呢。楊發財子心里激蕩了一陣,嘴上突然說道,那個聾子婆娘害死我了。一輩子跟一個聾子生活在一起,想說個知心話都沒有人。我有時候就給梨樹說,就給梨說,總比給那個聾子婆娘說強啊。你說東,她說西,你說南,她說北。胡拉被子亂蹬氈。你說說,我心里苦不苦啊。我又不是啞巴,我爸要給我找聾子婆娘……

半輩子了,你還嫌棄老婆了。桂蘭說,粉香給你做牛做馬的,也對得起你。

你知不知道啊?楊發財控訴道,她每天都搜我口袋,我口袋里比臉上還干凈。

她還不是為了和你過好日子。桂蘭看著顯得非常生氣的楊發財說。

屁啊。楊發財說,我要和這個聾子離婚,我要開始新的生活。

桂蘭看著楊發財,說,老了老了,還要離婚,吃錯藥了吧。

楊發財的手心像是捏了一個人,生了很稠的汗。他把二百塊錢放在很顯眼的地方,就很威武很驕傲很自豪地走出了桂蘭的家門。

桂蘭在后面喊著,他沒有回頭,他朝身后擺著手說,天黑,回家去,回去。

楊發財已經學會了做涼皮。他從家里出來,說我去給梨樹捉蟲啊。他走著走著,就走到了桂蘭家。他在桂蘭的廚房里做涼皮,他做的涼皮一點也不比桂蘭差。桂蘭說,你好聰明,學啥像啥。他笑笑,感到血在血管里突突地奔流著,渾身的力氣。他賣梨的車子上推著涼皮。涼皮上似乎躺著桂蘭。他把一筐子的涼皮抱到桂蘭的攤位上。桂蘭對他笑笑。桂蘭遞給他一個肉夾饃。他就看著桂蘭笑。他看了一陣桂蘭,就滿心喜悅地去了梨園。

他對梨樹說,梨樹啊,我感到現在才開始活人呢啊。我身上好像有用不完的勁。

他嗅著梨花說,花啊,我現在也開花了呢,你開花了結果,我開花了,會結果么?

梨花釋放著一股一股的香氣,似乎說了一大推的話,遺憾楊發財聽不懂梨花的話。

楊發財抱著梨樹說,樹啊,我現在解放了,真的是翻身做了主人啊,我在那個家里,感到自己就是李局長。李局長你知道是干么的嗎?經常在主席臺上作報告的人啊。我成了李局長。桂蘭的男人啊。我還拉過桂蘭的手,好有感覺啊。

梨樹搖晃著身子,往楊發財身上簌簌地撒著露水。

當晚從桂蘭家出來,一個人突然拉住了楊發財。

爸,那個人在暗黃的燈光下叫他。

見是金明, 他撲騰的心放平穩了。他說,你叫魂啊,差點把你爸魂叫沒了。你跟著我干啥?

金明冷笑著說,你不是說每天都在梨園嗎?原來你跑到別人家去了。看你這段時間,神魂顛倒的。

雜種。我就是幫你桂蘭姨干點雜活,他一個女人不容易。楊發財靠著墻根,點了一根煙,他深深地吸了一口。覺得腿抖得厲害。

做雜活?金明盯著他的臉說,做啥雜活啊,他一個寡婦有啥子雜活叫你可做?

雜種,你想啥啊!楊發財罵道,我可不像你,談個對象,三兩天就上床。我和桂蘭只是普通朋友。

爸,都是大男人,何必遮遮掩掩的。金明一臉的壞笑。

楊發財靠著墻說,我沒有。

金明說,今天拆遷辦又找我了。說咱那梨園再不簽協議,就叫挖掘機推土機三光啊。

那就讓他們三光嘛,日本鬼子進村了么?楊發財靠著墻的身子,跟枝頭的樹葉一樣顫抖。

他們說,早簽協議,早得實惠。給咱們補償一套一百多平米的大房子,將來在涇河工業園的裕豐大廈上居住。你看看,住在十五層,那是個啥感覺啊!

小琴這幾天每天都來家里呢。她好勤快,幫我媽做飯。給我連內褲都洗了。爸,你快當爺爺了。

楊發財拖著身子,看著自己的影子在腳下一長一短的。

金明說,你把戶口本和梨園的地契給我,我代你簽。早簽早受惠。你愿意你的孫子,在那個破房子里受罪啊?

金明踩著楊發財的影子,你不簽,還準備和張跟跟一樣啊。張跟跟白死了,你不知道啊?

楊發財看著地上跳動的影子,金明踩著了自己的頭。楊發財趔趄著身子,金明還是踩著他影子的頭。你都跟我桂蘭姨好了一個多月了,我媽要是知道了,你好日子就到頭了。她會撕了你的臉皮。她會尋死呢。

我要做第二個張跟跟。楊發財突然說。

金明像是沒有聽見他的話,擋住他說,你把那些資料給我,我去簽協議。你和桂蘭姨繼續好吧。你也不容易啊。我媽畢竟是個啞巴。

楊發財的目光盯在金明的笑吟吟的臉上。

你要是不愿意,我媽能放過你?她和你鬧,你這大半輩子的臉就丟盡了。金明拿出手機,一張張翻著照片,楊發財看見自己的臉跟桂蘭的臉貼得很近,他們坐在床邊,他們拉著手,他們走在梨樹林里,他們站在涇河邊,他們光著腳,水花撲閃著打在他們的身上。

桂蘭的皮膚真的很好。金明看著照片說,你們在一起很般配呢。

楊發財的目光噼哩啪啦地打在金明坑坑洼洼的臉上,他似乎不認識這個一臉壞笑的人了。

桂蘭家鎖著門。

鄰居說,桂蘭離開了丹陽,和一個男人去了西安。

楊發財不吃不喝地躺到了床上。

五天后,楊發財衰弱得像是一株剝了皮的梨樹。他一個人走到河邊。跋扈的機械把涇河蹂躪得烏煙瘴氣。一堆堆的梨樹被工人們澆上汽油點燃了。兇猛的火焰里,梨樹扭曲著身子,發出陣陣呼喊。他聽見梨樹在叫自己。楊發財——一棵棵的梨樹都在呼喊。哎,楊發財聽見自己答應了。我來了,楊發財說。他看見梨樹呼嘯著火焰向他撲來,轟地一聲,梨樹炸出了巨大的轟鳴,他看見梨樹生出了無數的舌頭,真溫暖啊,他們一個個抱住了自己,啪啪的聲響爆炸在涇河的上空。

小琴挺著大肚子。

金明和小琴看見院子里、房頂上站滿了梨樹。他們趕到醫院的時候,梨子腐爛的氣味很快圍攻了他們。金明掀開白色的被褥,看到床上躺著的那個人對自己眨了眨眼睛,金明也很快地眨了眨眼睛,就看見那個赤黑的人慢慢變綠,最后床上長了一株掛滿果實的梨樹,金明聽到了果實在梨樹枝頭悄悄說話。