莆田市望江河清淤工程岸坡穩定性分析及加固處理

陳義軍 王貴南 熊中恒 楊偉國

(1.中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司,浙江 杭州 310000; 2.華北水利水電大學,河南 鄭州 450045; 3.浙江華東工程建設管理有限公司,浙江 杭州 310000)

1 概述

望江河位于福建省莆田市涵江區,地處木蘭溪流域,城區內河河網密集,水系縱橫,但基礎設施的建設相對滯后。多年來,伴隨著城市建設的快速發展,未經處理便排入河道的大量污(廢)水,嚴重影響河道水質、惡化城市生態,為解決涵江區日益顯著的城區內河河網黑臭問題,開展了相關的河道清淤工程。在清淤過程中河岸邊坡的安全與穩定問題,無論對于河道清淤工程還是其他巖土工程都是一個十分重要的研究內容[1]。針對該類問題的研究,已有學者利用如數值模擬[2,3]、理論計算[4]、對比分析等手段,得出了基于不同工程實際的研究成果[5]。

2000年,舒安平等[6]利用Fellenius方法對國內部分水庫邊坡的穩定性進行了分析,推導出了具有預測及治理庫區滑坡的理論公式;2007年,錢小強和鄧軍[7]總結了各類邊坡加固方案,并基于一處高速公路邊坡工程,對加固方案進行了優化,選擇出適應該工程情況下經濟安全的加固方案;2008年,楊華[8]結合現有擋土墻結構理論,利用Matlab軟件,對重力式、懸臂式擋土墻結構進行優化及對比分析,為其他類似工程提供了一定的借鑒意義;2010年,馬玉巖[9]以水電工程巖質高邊坡為例,分別利用極限平衡法與強度折減法,對其施工過程中的穩定性進行分析,以研究這兩種計算邊坡穩定性方法的應用與影響的主因;2012年,戴自航和徐祥[10]結合福建省龍巖市邊坡地質災害防治工程,利用ABAQUS有限元軟件進行反算,得到了抗滑樁的受力分布規律,得出針對該工程的抗滑樁最優設計方案;2017年,岳夢蕾等[11]為得出各類土體力學參數對邊坡穩定性的影響,利用ABAQUS有限元軟件進行分析,得到了各類因素與邊坡穩定性的關系;2020年,岳凡等[12]在研究柔性泄洪道邊坡穩定性的問題中,引入了土工布加筋的加固措施,在通過一系列理論計算后,得出土工袋邊墻作為柔性擋墻時,具有增加邊坡穩定性的結論。

通過上述文獻可知,目前對邊坡穩定性的研究已有許多成果,但針對不同地區、不同類型的工程仍然面臨著許多問題。本文基于莆田市涵江區望江河河道清淤工程,在FLAC3D軟件中建立其三維數值模型,對望江河現狀擋墻及加固設計在清淤過程中的穩定性進行分析,在此基礎上對原設計進行優化計算,從而實現在保證清淤過程中岸坡安全穩定的前提下,節約成本、提高效率的目的,對同類河道清淤工程中的岸坡穩定性及加固處理也具有一定的指導和借鑒意義。

2 望江河清淤工程概況

2.1 望江河河道特點

望江河為穿過涵江主城區的重要河段,起始于莆田市實驗中學,結束于端明街。河網交錯,水系復雜,同時河道中間穿插三處暗涵,現離都邠溝較遠,即望江河南端屬于整個工程水系與外部的過水通道。望江河主干湖濱南街段兩岸為硬質駁岸,水面開闊,水深較深。望江河支流一、二、三、五、十與主干形成閉合環狀形態,支流四、六位于望江河南端,為整個工程范圍水系與外部溪口河的過水通道,各河段污染物在此匯集,水質相對較差。望江河河岸現狀見圖1。

2.2 工程地質條件

根據現場鉆探成果、搜集資料及地質測繪成果,得到該工程場地內土層分布如下:

①雜填土:雜色、灰色,松散~稍密,稍濕,堆填時間大于5年,地表0 m~0.2 m多為水泥路面,由碎礫石、水泥塊及黏性土等組成,塊徑多在2 cm~5 cm,最大可至15 cm~20 cm,粗硬質含量約占40%~70%;

②粉質黏土:灰黃~灰褐色,以粉黏粒為主,切面光滑有光澤,無搖振反應,干強度及韌性中等;

③淤泥:灰黑色,略有腥臭味,切面光滑有光澤,無搖振反應,局部含夾薄層細砂;

④粉質黏土:黃棕色、灰黃色,以粉黏粒為主,無搖振反應,切面光滑有光澤,干強度中等,韌性中等;

⑤粗砂:黃棕色、灰色,稍密~中密,飽和,顆粒粒徑大于0.5 mm的含量占65%,磨圓度較差,顆粒級配程度較差;

⑥殘積砂質黏性土:褐黃色、灰黃,以黏性土為主,切面可稍觀察到原巖結構,殘留少量石英顆粒,稍有光澤反應,干強度中等,韌性低。

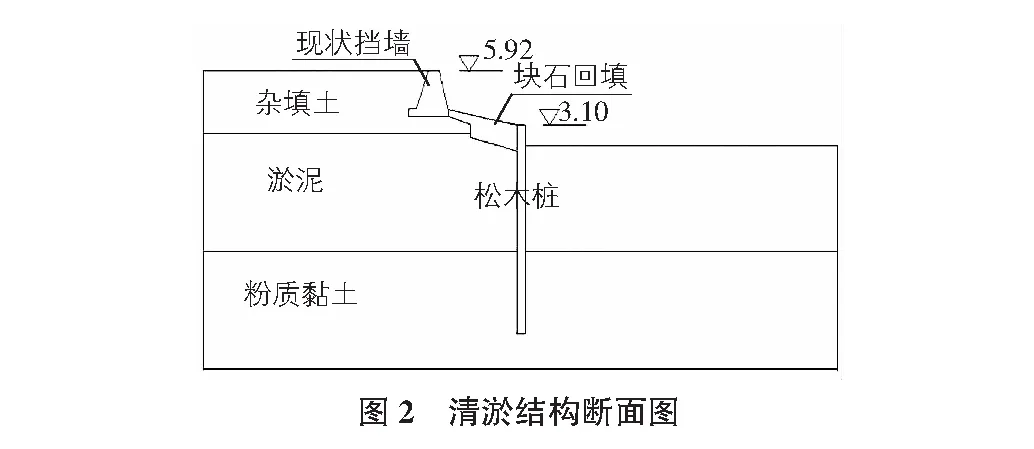

2.3 計算斷面形式

計算斷面采用望江河臨時清淤設計方案中的河道清淤斷面,斷面選取在望江河下游段。由于現狀擋墻不一,局部河床內淤泥厚度較大,地質條件差,且兩岸分布有密集的房屋、學校和道路等構筑物。將針對這些區域,在清淤前采取松木樁+塊石回填的支護措施,其中松木樁樁長6 m,樁徑為12 cm,沿河道密排設置。施工應分段進行,擋墻與松木樁之間的塊石回填應在人工清表后實施,并應確保表面平整,塊石回填坡頂不應超過現狀河床,現狀擋墻若脫空應采用塊石填塞處理。

清淤結構斷面圖如圖2所示。

3 岸坡穩定性分析

3.1 數值計算模型

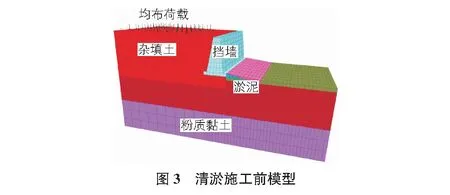

計算模型以望江河左岸基礎底板背水側一端為起點,沿基礎底板臨水側一端水平沿線方向,向河道方向延伸11 m,向左側岸坡方向延伸9 m;以擋墻頂部為起點豎直向下取10 m,向河道內側水流方向取8 m;現狀擋墻高度暫無,根據附近其他工程及實際施工測量推算,在計算模型中現狀擋墻高度選取為3 m。計算時設定垂直河道背向擋墻一側方向為X軸,沿河道方向為Y軸,上下豎直方向為Z軸。

清淤施工前模型如圖3所示。

3.2 計算參數

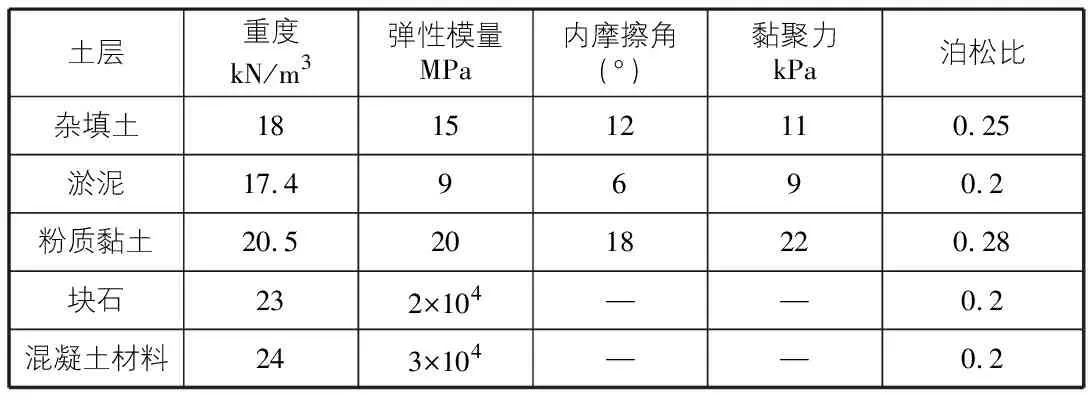

斷面下覆土層主要為:雜填土、淤泥、粉質黏土,現狀擋墻為漿砌石混凝土結構。模型中主要材料的物理力學參數見表1。

表1 材料參數

3.3 施工工況

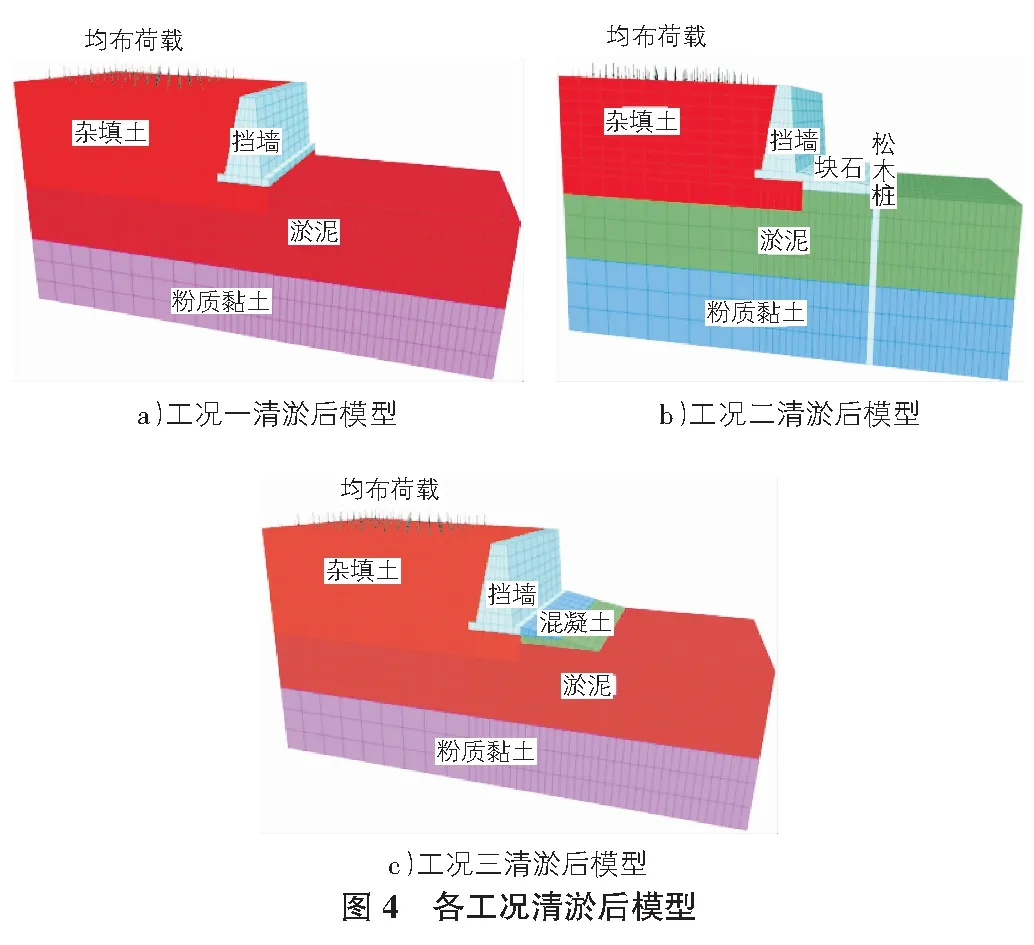

數值計算分析主要包括以下幾種工況:

工況一:河道內清淤30 cm,臨河側擋墻底板附近清淤后高程與河道內清淤高程一致;

工況二:設計方案加固下的清淤工程,即清淤施工時按照前述設計要求,依次激活松木樁、塊石等支護材料屬性進行計算分析;

工況三:本著經濟、安全的目的,對加固設計進行優化處理,在清淤時自擋墻臨河側坡腳處,設置為塊石混凝土加固,并按照1∶5坡比向河道內放坡后清淤至設計高程。

工況一~工況三清淤后模型如圖4所示。

3.4 模擬結果

1)未加固情況下岸坡穩定性分析。

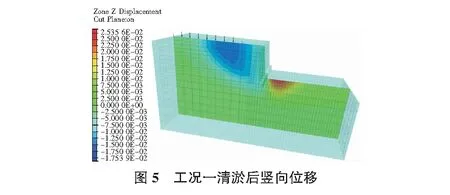

工況一清淤后岸坡豎向位移如圖5所示。計算結果表明:在工況一未加固施工的情況下,河道清淤至現狀擋墻底板下30 cm后,位于現狀擋墻頂部后方土體發生較大沉降,主要集中在其后3 m~5 m范圍內,沉降最大值達到17.54 mm,土體沉降范圍延伸至擋墻底部,表明該工況下容易發生塌岸現象;右側河道內土體以卸荷回彈為主,受擋墻側沉降及土質影響,回彈量較大,最大達到25.36 mm,主要集中于開挖坡腳處3 m范圍內。

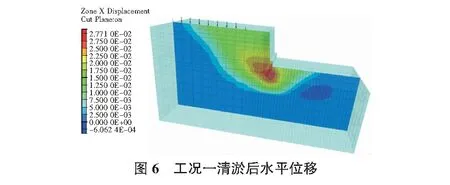

工況一清淤后岸坡水平向位移如圖6所示。計算結果表明:在工況一未支護的情況中,河道清淤至現狀擋墻底板下30 cm處時,現狀擋墻及其下部雜填土整體向河道一側移動,產生較大的水平位移,位移最大值達到27.71 mm,主要集中在坡腳位置。形成該現象的原因是由于現狀設計清淤底高程低于現狀擋墻底板高程,針對底板處又未有支護措施,使得擋墻臨河一側受開挖卸荷影響嚴重。

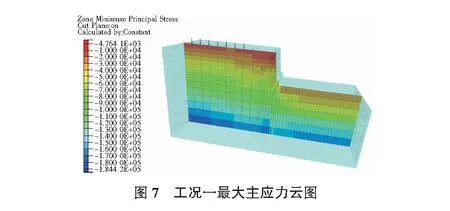

工況一清淤后岸坡最大主應力分布如圖7所示。計算結果表明:清淤完成后,最大主應力值大小與埋深成正比。位于擋墻臨水側基礎底板處0.3 m,最大主應力明顯大于周圍土體應力,最大值為0.1 MPa;擋墻基礎底板下方土體較其周圍土體應力變化明顯,其值為0.18 MPa。

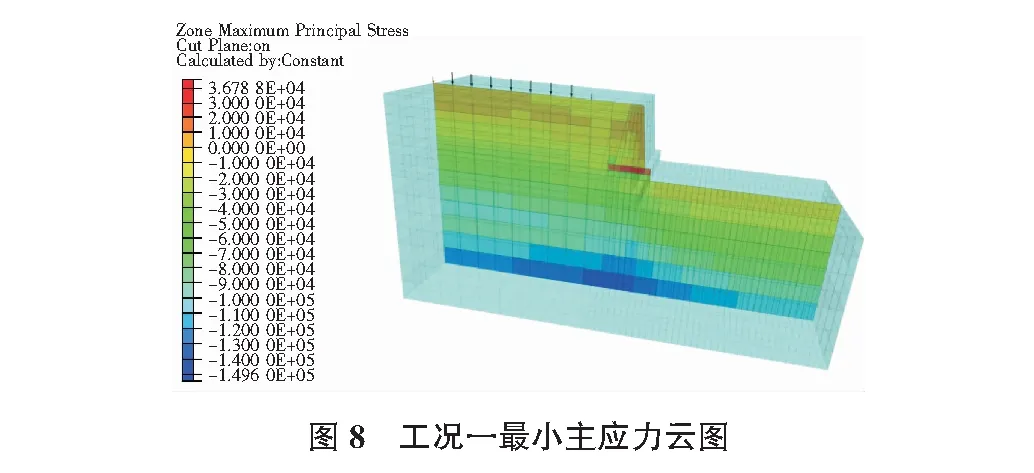

工況一清淤后岸坡最小主應如圖8所示。計算結果表明:清淤完成后,擋墻基礎底板下方土體較周圍土體應力變化明顯,其值為0.05 MPa,突變后的應力值繼續隨著土體的深度而逐漸增加。同時發現,位于擋墻底部土體受到一定的拉應力,拉應力最大值為0.04 MPa。擋墻底板周圍土體拉壓應力變化明顯,說明相對于其他部位,此處最易受到影響引起河岸坍塌破壞。

上述分析表明,針對該斷面的清淤工程在未支護的情況下極易發生塌岸,最易塌岸位置在擋墻底板處附近,其主要受開挖卸荷引起的位移及應力場變化的影響。因此,該類型斷面清淤施工前,應當自擋墻底板處進行支護加固。

2)加固情況下岸坡穩定性分析對比。

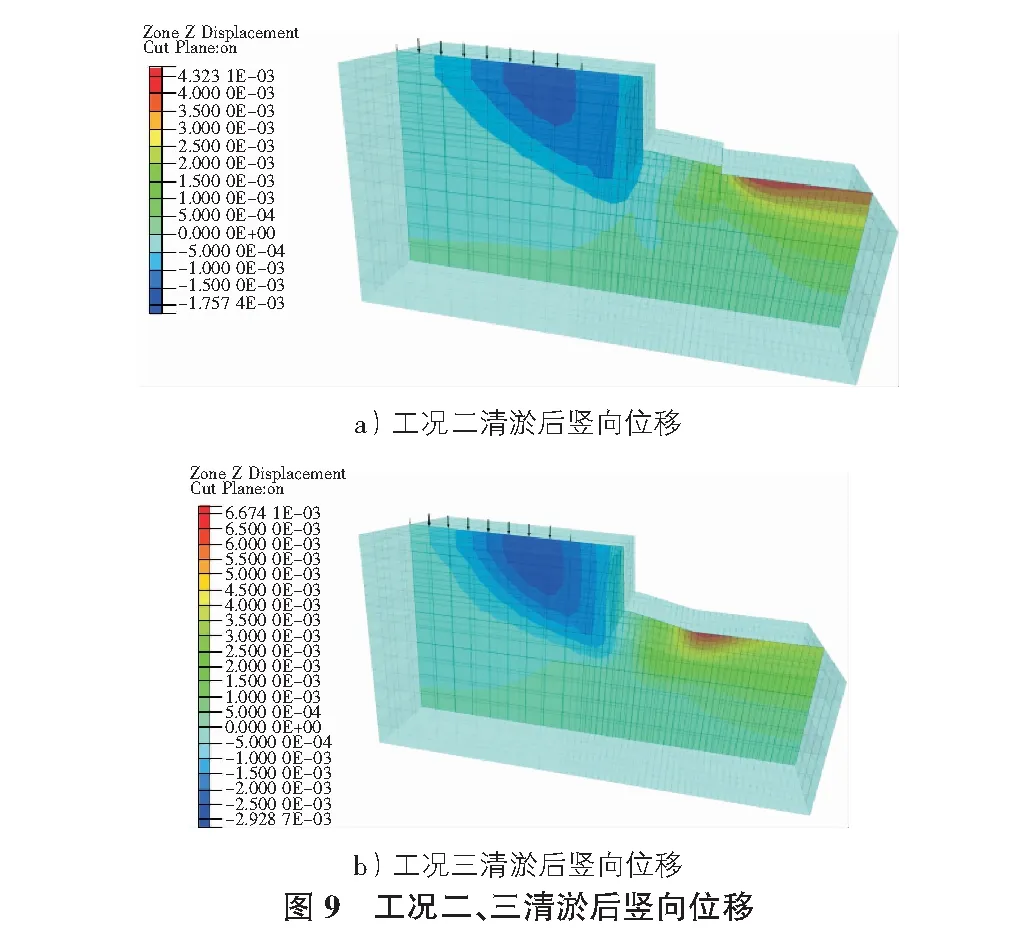

工況二為清淤施工中的加固設計方案,工況三為針對原設計方案的優化模擬計算。兩種工況下進行清淤開挖后的豎向位移如圖9所示。計算結果表明:兩種工況下,均在現狀擋墻頂部后方土體產生沉降現象,沉降值最大主要集中在墻后3 m~5 m范圍內,其中工況二情況下清淤后的沉降最大值為1.76 mm,工況三情況下清淤后的沉降最大值為2.93 mm,即在優化后的加固設計后的沉降值,僅較原始施工設計方案后的沉降值大1.17 mm;右側河道內土體以卸荷回彈為主,工況二情況下最大回彈4.32 mm,工況三情況下最大回彈6.67 mm,主要分布在河道內放坡坡腳右側。

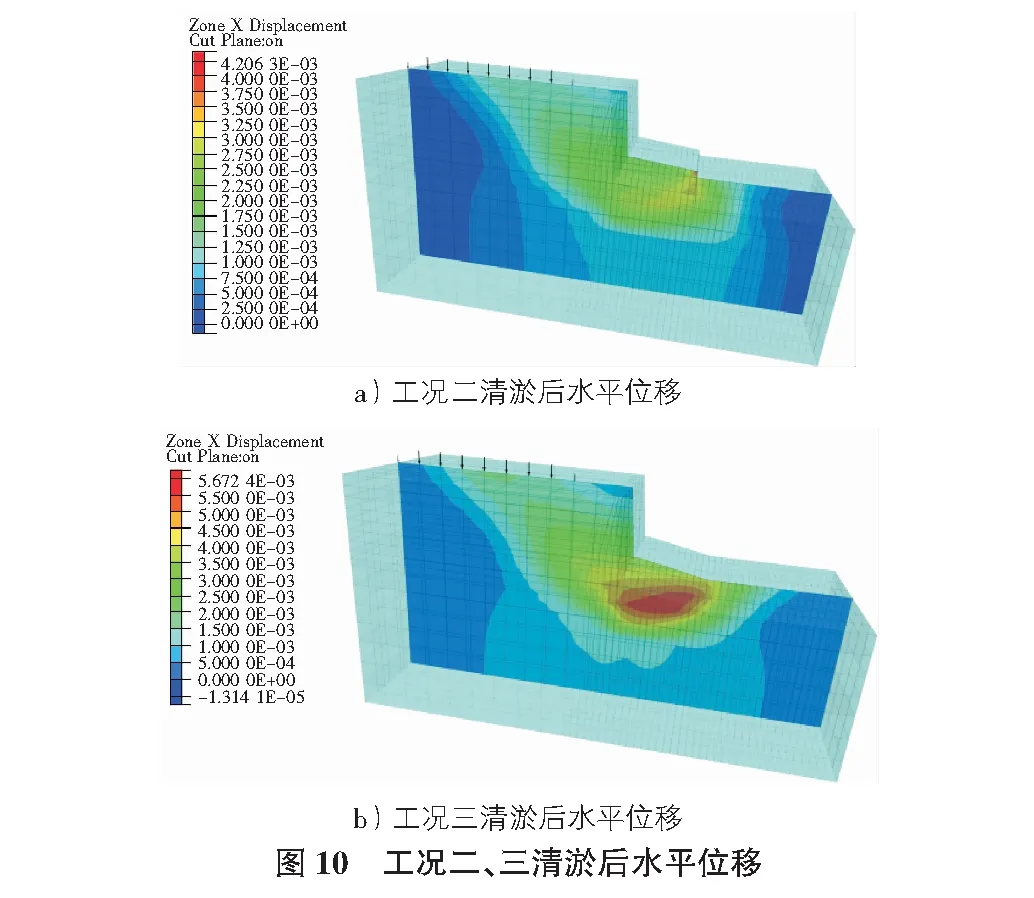

兩種工況下進行清淤開挖后岸坡豎向位移如圖10所示。計算結果表明:在工況二情況下,整體水平位移值均較工況一時小,最大水平位移發生在塊石回填與松木樁交界處,位移值為4.20 mm;在工況三情況下,清淤施工至現狀擋墻底板處開始按照坡比為1∶5進行混凝土加固措施,擋墻底板部分受到塊石混凝土坡體的支撐,因此相較于工況一時坡腳處不再有較大位移的發生,僅在雜填土與淤泥交界處發生有一定的變形。工況三情況下,現狀擋墻及其下部雜填土受開挖影響整體向河道一側移動,其最大位移值為5.67 mm,發生在淤泥質土層較深處部位,形成該現象的原因是由于擋墻臨河一側受開挖卸荷影響嚴重,應力釋放明顯。

數值模擬結果表明,兩種加固措施,均能在清淤施工過程中對岸坡穩定起到良好的效果。在加固下的清淤施工,對岸坡的擾動影響均相對較小,且整體位移差值僅在1.4 mm以內。

上述分析表明,針對該斷面所在河段情況,可以對現狀擋墻高度在3 m范圍內的情況,根據設計加固優化處理的模型計算分析,即在清淤時自擋墻臨河側坡腳處,設置為塊石混凝土加固,并按照1∶5坡比向河道內放坡后清淤至設計高程的設計方案,可以在保證清淤過程中岸坡安全穩定的前提下,節約時間和經濟成本,提高工程效率。

4 結論

數值結果表明:河道清淤后豎向位移最大值主要分布在擋墻后方3 m~5 m范圍內,水平位移最大值主要集中在擋墻底板與河道相鄰處的典型變形規律,說明岸坡在未加固下清淤更易引起塌岸破壞;在原加固措施與優化后的加固措施施工后,無論是岸坡的水平位移還是豎向位移,其差值均相對較小,說明在兩種加固措施下清淤,對岸坡的擾動影響均相對較小,進一步表明優化后的加固措施是安全合理的。