陶鏞與沾城書院

董劍云

陶鏞,字序東,號西圃,安徽蕪湖人,屢試不第,仍奮志科名,是《范進中舉》中“范進”的現實原型。雍正十三年(1735年)中舉,乾隆四年(1739年)成進士,授翰林院庶吉士,歷任北直武強縣(今屬河北)知縣,山西洪洞縣、樂平縣(今昔陽縣)知縣,湖北宜昌府知府。任樂平知縣六年間,大力整飭弊政,捐修城署宮祠,創辦沾城書院,廉政愛民,“視邑事為家事”,被百姓贊為“清映冰壺、明空玉鏡”,并入載縣、州、省三級地方志書,成為名重一方的一代名宦。

窮經皓首,屢試不第,為《范進中舉》原型

范進是個書呆子,50多歲還屢試不中,一直被岳父胡屠戶斥罵為“現世寶窮鬼”“爛忠厚沒用的人”。胡屠戶多次嘆息將女兒嫁了個沒用的苦人家,一年連豬油也過不了幾次嘴,等等。在這位盛氣凌人的岳丈面前,唯唯諾諾的范進毫無人格尊嚴可言。但最終“文曲星下凡”,考中舉人。皓首書生又一下子經不住特大喜訊的刺激而發瘋。這段跌宕起伏的情節由于被選入初中語文課本,為廣大讀者所熟悉。故事選自清代小說家吳敬梓的現實主義長篇諷刺小說《儒林外史》,它把延續了1000多年的中國科舉制下多數學子的命運作了生動描述,引起了讀者的極大共鳴。

據考證,《儒林外史》中的主要人物形象大都取材于真人真事,有關的故事情節也都事出有因,有案可稽。早在清代,該書首次刻印時,金和(吳敬梓的侄孫女婿,也是提供刻印費用的人物之一)就在《儒林外史跋》中說:書中人物“或象形諧聲,或虛詞隱語,全書載筆,言皆有物,絕無鑿空而談者,若以雍乾間諸家文集細繹而參稽之,往往十得八九”,并直稱范進士姓陶。這篇流傳至今的文章,由于作者與吳家特殊的親戚關系,具有相當的參考價值。以后又有平步青的《霞外攟屑》等大量清人筆記對《儒林外史》的重要人物作了原型的披露。《霞外攟屑》卷九說:范進的現實原型就是“蕪湖陶西圃鏞”。

陶鏞是清朝乾隆年間蕪湖縣學(位于今蕪湖儒林街)的老秀才、“書癡”,乾隆四年中進士。吳敬梓之所以把他托名范進,是因為古漢語“陶范”一詞連用,意指鑄造青銅器的陶制模子。范即是陶的廋詞,范進是隱指陶鏞這樣的人竟成了進士。

陶鏞的老家在蕪湖縣陶屋基,他幼年讀書發奮,功名心切,由于讀書過急,落下痰厥之癥,經常發羊癲瘋。他的丈人是一個殺豬的屠戶。儒林街的菜市場,經常傳出“胡屠戶”斥罵女婿陶鏞的吼聲。當陶鏞真的考取舉人了,胡屠戶對他的態度馬上又是一百八十度大轉變,稱這是自己的眼力,等等。女婿高中舉人,喜極生悲,突然發瘋,是這位平時見了就讓女婿發怵的丈人,用一個巴掌把這病醫好的。

在《范進中舉》中,胡屠戶罵范進“尖嘴猴腮”。而陶鏞的長相也的確不敢恭維。據他的同年進士莊有恭(乾隆四年狀元,歷任江蘇、浙江、湖北、福建巡撫)在《小倉山房文集》說:陶鏞“貌不逾中人,踽踽廉謹,乃其詩若不稱其為人者然”。

就在陶鏞中舉后第二年,即乾隆元年(1736年),吳敬梓路過蕪湖并短暫停留。在兩位老鄉——道士王昆霞、名士朱乃吾的陪同下,游玩了在蕪湖極富盛名的儒林街。其時,還在滿街爭說陶舉人。陶鏞苦其半生,由發憤讀書而讀書發瘋的事跡,給吳敬梓這位早已對科舉制度嫉之如仇的安徽老鄉留下了深刻印象。吳敬梓是安徽省全椒人,出身于書香門第、官宦望族,22歲時考取秀才,由于父親早逝、族人欺負爭產而導致他對社會由憤憤不平到厭惡憎恨,并開始縱情聲色、放浪形骸,早早將祖產揮霍一空,被鄉里作為敗家子的典型而“傳為子弟戒”。清雍正七年(1729年),已經破產的吳敬梓到滁州府參加科舉考試,由于試官聽信人們對他“文章大好人大怪”的閑言閑語而不予錄收,甚至他屈辱地“匍匐乞收”仍被無情斥逐,從而自尊盡失。如果不是有這些對科舉考試和社會現實的切膚之痛,他看待陶鏞中舉或許更多的會是一份惻隱之心,而不是極盡嘲諷。

事實上,范進中舉的故事并不是個案。科舉入仕作為學子躋身官場的最重要途徑,需要通過縣試、府試、院試(包括歲試和科試)、鄉試、會試、殿試等數十場考試的層層關卡,用千軍萬馬過獨木橋來形容也并不為過。這也就是為什么考場會出現如此多的年邁學子的原因。如著名學者王鳴盛的父親是一位老秀才(生員),屢試不第,當王鳴盛已入仕做高官時,他仍“扶杖應試”。一次,在他參加生員歲科試時,主考官是王鳴盛的同年,見他入場,便起身作揖道:“老年伯正當婆娑風月,何自苦為?”老人正色道:“君過矣。大丈夫奮志科名,當自得之,若藉兒輩福,遽自暴棄,我甚恥之。”康熙三十八年(1699年)己卯科廣東鄉試時,甚至出現了102歲的老生員。像這樣一輩子讀書、一輩子應試者,在清代不乏其人,白首生童儼然成為一種考場現象。這也是為什么吳敬梓在創作《儒林外史》時,會將這種現象作為一種典型,大加筆伐的原因。

視縣如家,冰壺玉鏡,成清代山西名宦

陶鏞的科舉考試歷經坎坷,但前滯后順,中舉后僅四年就進士及第,并被選為翰林院庶吉士。此后,經過武強縣知縣、洪洞縣知縣的歷練,到乾隆二十二年(1757年)正月,又調任樂平縣知縣。直到乾隆二十八年(1763年)離任,陶鏞總計在樂平任職六年。

陶鏞在樂平的六年,正是地方不平靜的六年。據民國《昔陽縣志·祥異》記載,乾隆二十二年七月,樂平大風,莊稼受損嚴重;二十三年六月,趙壁、豐稔等村遭受雨雹,莊稼受損嚴重;二十四年春,大旱數月,至閏六月二十日始有雨。侯家坻、黃得寨等村遭受蝗災。當年秋冬,即遭大饑荒,每斗米售價五百文,每斗糠售價四十文,百姓被迫外出逃荒。二十五年春,因上年饑饉兼瘟疫大作,死尸枕藉,逃亡過半。

樂平縣本來就是窮鄉僻壤,加之連年天災,百姓生活困苦不堪。陶鏞以百姓疾苦為己任,遇旱抗旱,逢蝗滅蝗,而且還設法曉諭縣紳捐谷施粥,出粟平糶,幫助百姓渡過難關。

陶鏞還“周巡四境,采風問俗”,一舉革除了常年困擾百姓的柏井驛的弊政,為此,全縣士紳公立《陶邑侯德政碑記》,稱:“人人感說,戶戶謳歌,莫不為我公得人慶。”

《樂平縣志》還收錄了他關于驛務繁苛的一段議論,他說:“柏井驛實為晉東首沖也。……平常無事,辦運草豆,稽查馬匹,購備食物,悉出于貧僻之區,假諸仆隸之手,而大差經臨,用馬騾至二三百匹頭以至千匹頭,茭芻供億,凌雜紛繁,加之借地行差,多事掣肘,以致送往迎來,官民交瘁。司土者欲撫恤窮檐必至誤差,欲逢迎差使必至病民。其間斟酌調濟,少不經意,誤害實多。噫,杜少陵之石壕吏、元道州之舂陵行,詩歌俱在,良堪三復。”將柏井驛的病民擾民,與揭露賦稅繁雜、官吏嚴刑催逼的《石壕吏》《舂陵行》相提并論,剛直正義之氣溢于言表。

陶鏞還多次帶頭捐俸,興廢舉墜。據《樂平縣志》《平定州志》記載,其歷年主要建設有:

自乾隆二十二年至二十七年,城墻由于年久失修,多次發生坍塌,動輒十余丈,陶鏞帶頭捐修。

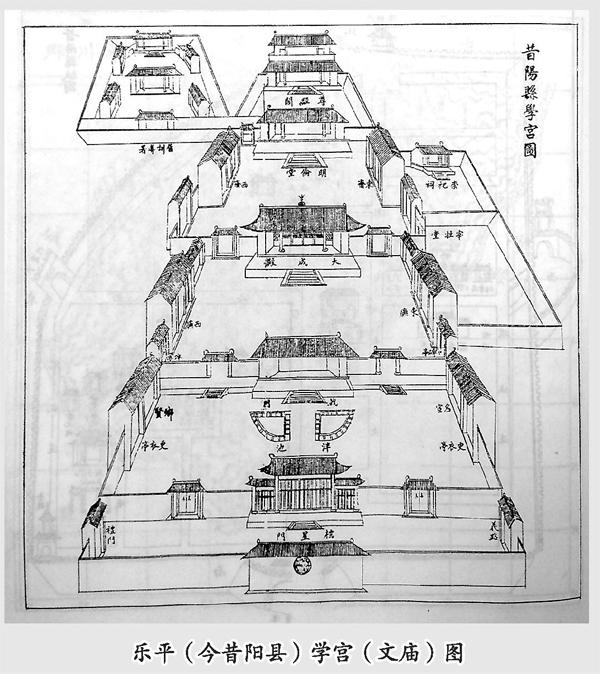

乾隆二十三年,將圮壞的公署二堂左廂房捐俸改建為書屋三間;捐修申明亭;捐修添建文廟東西廡各四間,將欞星門改建為大成坊,添造東西角門,重修泮池、石橋;添建名宦祠、鄉賢祠更衣亭;重修文昌書院;重建祭器庫,添建樂器庫、盥洗所、焚帛所于大殿兩廊。

乾隆二十四年,倡捐重修狐突廟顯澤龍王祠、風云雷雨等祠;重修育嬰堂、八蠟祠、狐公大王廟、蠟神廟。

乾隆二十五年,重修關帝廟。

乾隆二十六年,倡捐重修忠孝祠、節烈祠。

乾隆二十七年,捐俸倡修文廟東經義齋、西治事齋;重修尊經閣、教諭宅、社稷壇、風云雷雨壇、先農壇。

可謂因革創變,琳瑯滿目。樂平進士、翰林院庶吉士張鶴云稱:“我邑侯蕪湖陶公來蒞茲土,甫下車,銳以興廢舉墜為己任。……邑士民頌召父杜母焉。”百姓稱其“秉性慈祥,寬猛互濟,其所以撫綏樂邑者美不勝記”。

大力興學,惓惓樂育,創辦沾城書院

陶鏞經歷過漫長的寒窗苦讀,辛苦備嘗,因而入仕后,對興學育士的理解和重視也大異于常人。在擔任武強、洪洞知縣時,他就“尤以振興學校為己任”。在聽訟審案之余,常常聚集諸生,講論文義,“為之口講指畫弗倦”“以故兩邑愛之如慈母,復戴之如嚴父焉”。

調任樂平縣后,由于樂平地處太行山上河北、山西兩省交界,屬于沖要縣份,“軍書旁午,日無寧刻”,但陶鏞仍然對興學育士傾注了很大熱情。他曾說:“朝廷設官所以為民,而士為四民之首,薰其德而善良,故教化行實有以補司牧之所未逮。”可見,他不是單純地為興學而興學,還把興學當作培育風氣、化民輔治的一種手段。

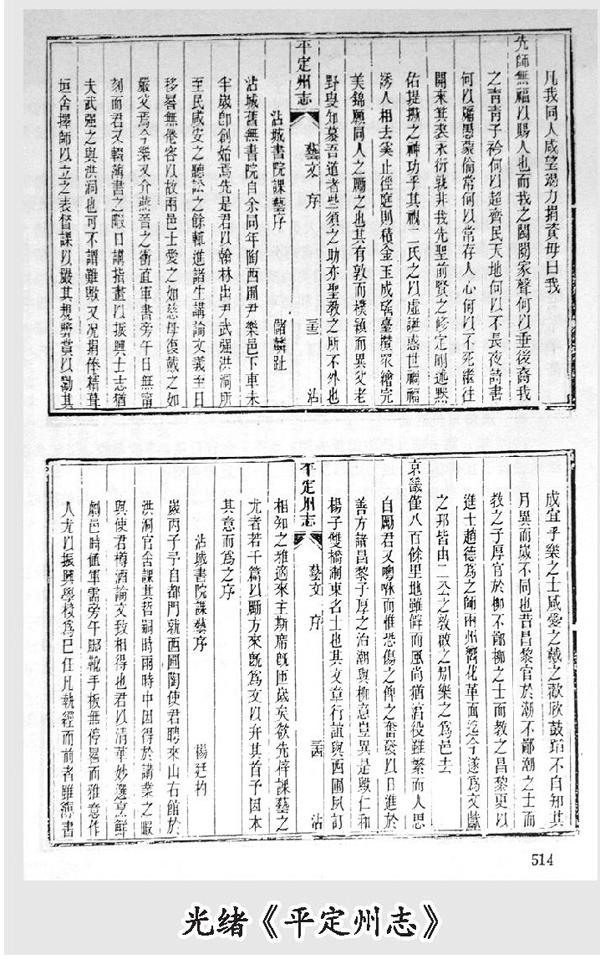

文廟中的文昌祠,一直是樂平縣歷代生員的求學之處。乾隆十九年(1754年),時任知縣鹿師祖重修文昌祠,起蓋后樓,撤去戲臺,并將文昌祠改為文昌書院,但大體上還是縣學的延續。陶鏞到任僅半年,就著手整修文昌書院,他捐俸銀并倡諭紳士募資200余金,重修或添建縣學東西齋、明倫堂、尊經閣及教諭宅,使“講學有地”“蒞事得所”。五月興工,仲秋告竣。他又從生員中選拔優秀學子進入書院讀書,親自校閱課程,日講指畫。光緒《平定州志》卷六“政跡篇”,載其“按月親課,給飯食以贍生童,鐫課卷以示獎勵”。陶鏞認為,書院之名一般取典于本地人文歷史、山川名勝,而“文昌書院”卻以神祠命名,“殊不馴雅”。他以樂平縣境內有沾山、沾水,“沾水青蘭”為縣“八景之一”,遂改名為沾城書院。

興學之要,首在“擇師以立之表”,其次“督課以嚴其規”“獎賞以勸其成”。陶鏞在洪洞時,曾聘請浙東名士楊廷杓到洪洞擔任其子的私人教師。陶、楊二人在講學、公務之余,樽酒論文,志趣相投,彼此引為知己。不久,陶鏞調任樂平知縣,楊廷杓也隨同前往,仍為家庭塾師。陶鏞在沾城書院,親自主持課會,每次都要根據學生作文“手定甲乙,多方獎誘”。時間一久,考慮到所轄的柏井驛為晉東第一要沖,軍情、驛務常常應接不暇。為了不誤學生學業,陶鏞先公后私,又捐俸聘請楊廷杓出任沾城書院院長,專任督課之責。楊廷杓嘆道:“人情莫不私其子,而君以所期于其子者移而屬之一邑,于樂人士意誠厚矣。……予固知君于樂人士期待者又非淺也。”

楊廷杓為了不辜負陶鏞“惓惓樂育之意”,搬出縣署官舍,吃住在書院,與諸生朝夕相處。樂平雖然地處偏僻,但自古以來敦詩書、悅禮樂,學生目睹老知縣又捐俸糈,又葺垣舍,現在又將家庭塾師請來主持書院,更加“愛之戴之,歡欣鼓蹈”。學生謹樸無華,焚膏繼晷,陶鏞與楊廷杓也循循善誘,悉心授業,學生學業大進,文章燦然可觀。一年后,又精選其中30余首上等作文,輯成《沾城書院課藝》,刻版付印,以示鼓勵。

清代,縣里的生員求學有兩條渠道,除書院外還有“縣儒學”。縣儒學的主持稱教諭,其職責是“掌訓迪學校生徒,課藝業勤惰,評品行優劣”,并協助知縣舉行春秋祭孔大典。乾隆二十二年,山西鄉寧人喬澤洪與陶鏞同期調往樂平縣,擔任教諭。喬澤洪為恩貢出身,年屆七旬,為文壇名宿,也是陶鏞振興沾城書院的得力助手。4年后,喬洪澤致仕歸家,陶鏞寫下《送喬廣文歸里序》相贈,敘述了二人“一時相得之盛”。

乾隆二十三年(1758年)正月二十五,陶鏞就召集諸生會講督課。“春日方長,扃門氣靜”,90余位諸生濟濟一堂。陶鏞不禁感慨系之,作詩以紀其勝。詩曰:

春到山城淑氣盈,講堂開處集群英。

嶺頭畟畟松風起,雪后涓涓澗水鳴。

何意論文當政暇,須知入理在心清。

白巖迥出云霄外,指點前型策后生。

天道酬勤,有志竟成。陶鏞在樂平縣歷經數年苦心孤詣,培育文風,振興士氣,終于收到“風氣骎骎日上,頻年科甲聯登”的效果。

乾隆二十六年(1761年)九月初九重陽節,陶鏞攜吳鶴亭、沈東湖二位同學登蒙山,題詩曰:

六年宦此逢重九,出谷重登第一峰。

高下原田秋獲響,紆回石徑蘚苔封。

塞鴻乍豁云邊眼,霜葉遙霑醉后容。

擬似東坡老居士,歸途二客尚余從。

陶鏞在知縣任上,曾三次被選為山西鄉試的同考官,在鄉試中協同主考、總裁閱卷,史稱其“三聘同考,搜羅稱得士”。以后,又調任宜昌府知府,因老病去職,“杜門不妄交接,惟日以詩書自娛”。

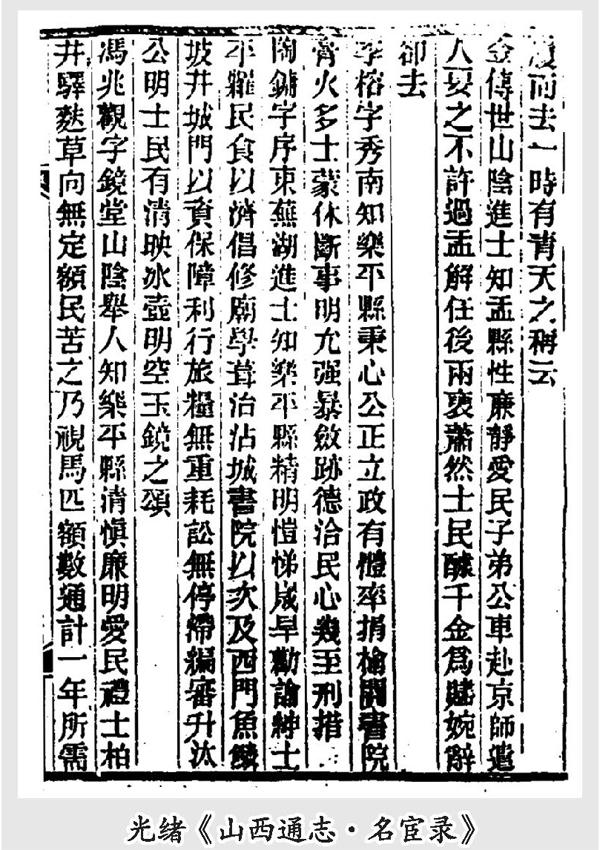

余 緒

“政聲人去后,民意閑談中。”陶鏞的功績既體現在官職的升遷中,也傳布于百姓的口碑中,這在清代乾隆以后的地方志書中歷歷可見。“臨別而思教澤,則沐澤必深;去任而知戴德,則感德倍摯。”光緒《山西通志·名宦錄》載:“陶鏞,字序東,蕪湖進士。知樂平縣。精明愷悌。歲旱,勸諭紳士平糶,民食以濟。倡修廟學,葺治沾城書院,以次及西門魚鱗坡并城門,以資保障、利行旅。糧無重耗,訟無停滯。編審升汰公明,士民有‘清映冰壺、明空玉鏡’之頌”。甚至2000年版《昔陽教育志》的“人物傳”,也是從“陶鏞傳”開始的。

比陶鏞小20多歲的吳敬梓天不假年,年僅54歲就在貧病交加中去世。5年后,陶鏞調任樂平縣,巨細必親,嘉謀善政,赫然為一代名宦。這與當年蕪湖儒林街上那個群口相傳的“屠戶女婿”形象早已大異其趣。當然,這一切吳敬梓是沒法看到了