自由與發展:從阿馬蒂亞·森的視角分析

盧文華

(中國社會科學院研究生院 政府政策與公共管理系,北京 102488)

?

經濟學研究

自由與發展:從阿馬蒂亞·森的視角分析

盧文華

(中國社會科學院研究生院 政府政策與公共管理系,北京 102488)

[摘要]在結合經濟學和哲學的基礎上,阿馬蒂亞·森提出了一種自由與發展兩者緊密相連的特定的發展觀,即以人為中心,發展的最高價值標準是自由。在這種發展理論框架下,人們享受他們珍視的那種生活的可行能力就是實質意義上的自由,這種自由既包括法治意義的自由,也包括政治權益,意味著每個人既享有各種機會,又享有各種選擇,而發展則是擴展這種真實自由的過程。對于發展而言,自由具有價值尺度、工具理性和終極目標三方面的意義,即自由是發展的首要目的,以自由之尺衡量發展;自由是促進發展不可或缺的手段,以自由之手謀求發展;每個人的自由是社會的承諾,以自由之光指引發展,如此,才可實現個人價值與社會價值、個人選擇與社會選擇、個人發展與社會發展的融合。

[關鍵詞]自由;發展;可行能力;工具性;建設性

在自由與發展的關系這一重大經濟學問題討論中,與狹隘發展觀的舊范式不同,阿馬蒂亞·森(Amartya Sen)在其一部里程碑式著作——《以自由看待發展》(Development As Freedom)中闡述了實質自由是發展的首要目的,是促進發展必不可少的重要手段,經濟發展本質上是自由的增長,發展就是擴展自由,由此建立了全新的理論框架。這種特定的發展觀,對“新常態”下的我國經濟社會發展仍具有重要的指導意義。

一、以自由之尺衡量發展

自由是衡量發展的尺度。森認為自由不是一般意義上的自由,而是一種“實質自由”,即“享受人們有理由珍視的那種生活的可行能力”,包括“免受困苦——諸如饑餓、營養不良、可避免的疾病、過早死亡之類——基本的可行能力,以及能夠識字算數、享受政治參與等的自由”[1]10。在對發展的闡釋上,森批判了認為發展就是“國民生產總值(GNP)增長、或個人收入提高、或工業化、或技術進步、或社會現代化等”[1]3的狹隘發展觀,他認為把發展的目標看作是等同于判定社會上所有人的福利狀態的價值標準,財富、收入、技術進步、社會化等固然可以是人們追求的目標,但它們最終只屬于工具性的范疇,是為人的發展、人的福利服務的,以人為中心,最高的價值標準就是自由。發展應聚焦于保障和擴展人類自由,貫穿于人們享有實質自由的全過程。自由與發展之間并非充滿敵意,自由是發展的尺度、手段,發展也能夠進一步擴展自由,發展的首要目標是實現人的自由。

在闡述市場與自由的關系時,阿馬蒂亞·森區分了兩種肯定市場機制作用的觀點:一種認為市場機制下的自由交易本身就是人們的權利,而任意限制和否定人們從事交易的法律法規或制度,從“前提性效應”看,這種限制本身就是不自由的一個源泉;另一種認為市場通常增加收入和財富以及人們擁有的經濟機會,限制市場機制,從“后果性效應”來看降低了效率、減少了財富創造。對于市場經濟的認識,目前我國國內學者傾向于后一種認識。從“白貓黑貓抓到老鼠就是好貓”到“經濟體制改革是全面深化改革的重點,使市場在資源配置中起決定性作用”,就是沿襲了這一思路。然而,森“以自由看待發展”的視角將人們對市場價值的認識從后果引導至前提,從效率引導至市場本身,即人們本身就有權利去進行自由地市場交換。如果市場和獨裁都產生同樣的效率結果,人們還是愿意選擇市場,因為市場體制的優點絕非僅僅體現在它的產生高效率結果的能力。恰如森所舉美國南部奴隸勞工體制的例子:廢奴后,莊園主即使給出高于城市工人的工資水平,也不能維持原來的奴隸勞動方式下而使奴隸不逃跑了。市場的自由價值本身就值得人們珍視。

市場的發展是以貨幣功能和范圍的拓展為基礎的。在此,不能不提及西美爾在其著作《貨幣哲學》中的觀點。他認為,平庸之極的貨幣促使社會文化價值的量化、世俗化和理性化,在最大程度上促進了自由與發展。歷史地看,人身自由與個性解放的實現,肇始于勞役制度的改變。在實物經濟時代,統治階層征收實物稅和勞役稅,勞役稅的征繳是通過強迫平民從事無償勞動,不僅在經濟上給民眾造成沉重負擔,而且使得封建領主與領臣之間形成強大的人身依附關系,使后者沒有任何自由活動的空間。這在歐洲和日本的封建史中體現得最為明顯。貨幣經濟時代來臨后,一方面貨幣媒介讓交易的標的和主體范圍得到極大地拓展,另一方面人與人之間的關系因為一般等價物的衡量而更加客觀化和去人格化。當貨幣租稅決定性地取代了實物稅和勞役稅后,平民對上層的人身依附關系才徹底打破,服徭役的人方才獲得了人身自由。可以說,個體自由是“隨著經濟世界的客觀化和去人格化而提高”[2],這正是保證個人自由的前提。

如果自由意味著個體性之發展,意味著自我之內核將通過自我之所有個別意志和情感來揭示出,那么自由就不是純粹地與他人脫離干系,而是一種與他者完全確定的關系。以貨幣為媒介的交換制度就是將這種因個性導致的人與人之間的不確定關系轉換為人對貨幣——這個毫無個性之物——的確定關系的制度。它使人與人之間的關系最大限度地客觀化,排除了主觀的、人為的意志干預。這種服從于外在之物,而非臣服于他人意志之下,才會使人感到自由。然而,回到現實,我們看到對貨幣的限制導致了對人的自由的限制。比如房地產市場上的限購政策,限制了貨幣作為“一切價值的公分母”的支付功能和范圍,使人與人之間“量化”和“客觀化”了的確定關系不確定了。同樣,從阿馬蒂亞·森的“以自由看待發展”之視角來看,即使限購政策起到了抑制房價的效果,所付出的代價也是巨大的,是有悖于自由的政策。

在對自由的認識上,盡管西美爾也認為自由并不僅限于負面性的意義——不做某件事的自由,還蘊含著做某件事的自由,即正面自由。西美爾認為作為一種形式的自由是需要用切實的內容來填充的,而這卻是在負面自由和作為外在之物的貨幣所不能承擔的。因此,西美爾的自由(貨幣)哲學本質上是悲觀主義的。與其不同,森則是個十足的樂觀派,他以發展作為對西美爾的自由之形式的填充。當西美爾手舉沒有刻度的“自由之尺”度量貨幣而感嘆生命空虛之時,森卻拿這“自由之尺”度量去發展,從而使得“自由之尺”具有了發展的意義。

二、以自由之手謀求發展

自由是謀求發展的途徑。“李光耀命題”認為,經濟需求較之政治需求對于窮人更有意義,政治自由將阻礙發展中國家的經濟發展。森指出了這些觀點的錯誤,闡釋了民主自由的重要性,同時論證了經濟需求的緊迫性加強而不是減弱了政治自由的迫切性。除了滿足人民的經濟需要,防止重大經濟災難這些至關重要的作用外,政治自由還有建構性作用,即通過保障公開討論、辯論、批評,以及持有不同意見有關的權利,對于產生反映社會普遍經濟需求政策選擇過程具有中心意義。森把擴展人們享有實質自由的能力看成是發展。在森看來,作為一種基本可行能力自由,是一種“實質自由”,即生活方式的選擇自由,免于饑餓、過早死亡的自由,識文斷字獲得教育的自由,政治參與的自由,即經濟自由*這里的“經濟自由”,即指條件,經濟制度上的自由;也指結果,發達的經濟、人民高水平的物質生活。和政治自由。它們組成了發展過程的建構性要素,豐富了發展的過程。在這一點上,森的論述并不是太充分。森過多地強調了政治自由對經濟自由的補充性,而忽略了政治自由對經濟自由的阻礙性。可以想見,無論是窮人還是富人在民主的政治決策過程中均有不足。

安東尼·唐斯(Anthony Downs)的《民主的經濟理論》(An Economic Theory of Democracy,1957)把“理性無知”變為政治經濟學的一個基本要素——尋求政治的博識是非理性的,因為獲得政治信息所要付出的時間及其他資源方面的成本太高,而回報卻非常低廉,理性的成本收益分析結果顯示尋求政治博識是不合算的。杰費里·布倫南(Geoffrey Brennan)和勞倫·洛馬斯基(Loren Lomasky)在他們的《民主與決策:選舉偏好的純理論》(Democracy and Decision:The pure Theory of Electoral Preference)提出投票的“表達性”功能。正如球迷在球場的吶喊不是為了幫助自己的球隊獲勝——勝與不勝和他喊與不喊關系不大,而是為了向周圍表達自己的忠誠或其他情感、意圖。同樣,公民投票,也可能并非為了幫助當局制定政策,而是為了表達他們的愛國之心、憂民之情,抑或是對某項議題的專業水平。這些表達性投票,有時難以排除個人的好惡和偏見,會讓投票者感覺良好,但未必有助于科學決策。布賴恩·卡普蘭(Bryan Caplan)進一步提出 “理性的胡鬧”(rational irrationality)這一概念,指出選民為了滿足自己的“非理性需求”而在進行政治投票時“率性而為”。恰如在隨便吃的自助晚宴上,人們會吃到咽不下去為止,這時他們的消費達到了效用的最大滿足點。同理,“既然錯誤的政治觀念也是免費的,選民就會消費到他達到‘效用的最大滿足點為止’,相信任何讓自己感覺最好的觀念。”[3]就選民個人而言,擁有“政治參與、持有異見的自由”總比沒有這一自由要好。因為擁有政治自由就如同擁有經濟自由一樣,會拓展個人選擇的范圍,豐富個人發展的過程。

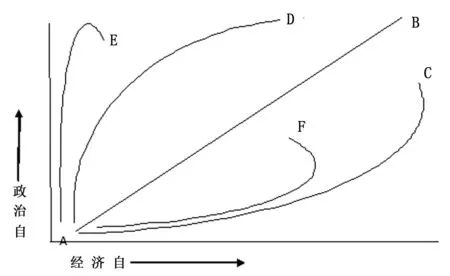

在政治與經濟的二維空間里,顯而易見的是“經濟自由+政治自由”好過“經濟不自由+政治不自由”,無論對個人還是整體都是確定的;而要在“政治不自由+經濟自由”與“政治自由+經濟不自由”之間取舍,無論對個人還是對整體都沒那么確定了。如圖1所示,一個國家可以沿著不同的“政治與經濟的自由路線”前進,理想的路線是AB線路,然而現實是復雜的,AC、AD、AE、AF的路線也是一些國家走過的路徑。尤其是對于宗教、種族、文化等高度分化的社會而言,流行的、簡化了的多數民主帶來的可能是社會的分裂和沖突。

圖1 政治自由與經濟自由之間的可能路徑

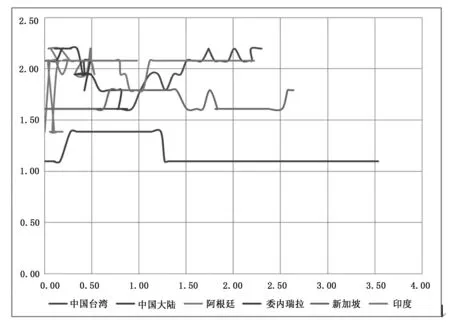

抽象路徑與實際路徑是否相符?讓我們看圖2。我們將政治自由和經濟自由都看成是一個國家所追求的發展結果。那么,政治自由用“自由之家”( Freedom House)[4]網站公布的各國歷年調查資料中的 “公民政治權力指數”來表示(指數化處理);經濟自由用世界銀行網站公布的(以本幣不變價格計算的)GDP來表示(指數化處理)。把中國大陸、阿根廷、委內瑞拉、新加坡和印度、中國臺灣的1972年到2013年相關數據繪制成圖,可大致勾勒出六個經濟體在經濟和政治方面發展的歷史進程。中國臺灣在政治上逐漸走向自由選舉,雖多次反復,但趨勢沒變;向上凸的圖形顯示經濟發展結果遜于政治發展結果。阿根廷政治波動大,經濟進步不足;委內瑞拉政治自由度呈下降趨勢,經濟進展緩慢。中國大陸、新加坡和印度三者特征明顯:在政治自由上雖然發展程度不同,但基本穩定,同時三者在經濟上穩步發展。其中,中國大陸政治自由進展不大,期間略有波動,但基本平穩。另外,三者在政治自由和經濟成果上似乎呈現反向關系:印度政治自由程度最高,但經濟發展程度最低;中國大陸則與印度相反,政治自由度最低,但經濟進步最快;新加坡兩項指標居中。

圖2 1972~2013六個經濟體的政治自由與經濟自由發展圖

數據來源:“自由之家”和世界銀行網站

在對政治自由和經濟自由的追求上,不同國家有不同的選擇。森拋開政治自由是促進還是阻礙經濟發展的問題,而是就(政治)自由在防止經濟災難方面所具有的工具性進行論述。森以饑荒為例,他認為在糧食總量充足的情況下,“一個人未能避免饑餓,要么是因為資源稟賦向量降低;要么是因為更加不利的交換權力映射”[5],這其實是一種資產組合的思路,所謂交換權利的映射不過是個人資產的重組而已。他雖然也認為由勞動和資產所代表的個人資源稟賦對饑餓具有影響,但更多地強調了“交換權利”這一具有政治色彩的概念,認為政治上的限制使得個人不能很好地將糧食作為其資產配置的一部分是導致饑荒的主要原因,以至于不無偏見地得出了“饑荒從來沒有發生在以下國家:獨立,經常舉行選舉,有反對黨提出批評,允許報界自由報道、并可對政府政策是否正確提出疑問而不受嚴密審查的國家”的論斷。森在形成這六個必要條件的論斷的時候無疑在腦海里呈現出兩類國家:一類是少數幾個發達的西方資本主義國家,另一類是積貧積弱的亞非拉國家。森從發達資本主義國家的形象中簡單地描畫出了不發生饑荒國家的形象。個人主義方法論主導下的經濟分析方法是限制理論徹底性的主要原因。個人已經在更廣泛的領域與社會、國家,乃至于國際發生深度聯系,國內政治自由對避免經濟災難的工具性作用大幅削弱,而國家綜合能力則成為克服和解決各種經濟災難主要影響因素。一個例子是全球最大的債務國美國,并沒有因為上述森的六個必要條件而避免“次貸危機”這場影響深遠的經濟災難,但在解決這一經濟災難的過程中,美國國家綜合能力發揮毫無疑問起了重大作用。另一個例子是希臘債務危機,多黨政治的選票競爭無疑是推高社會福利、國際債務不可持續的一大誘因,同時政治紛爭也是拖延債務危機及時解決的一大障礙。而且,作為歐洲小國,在強大的國際借款人的壓力下,不得不接受債權人制定“大放血”式的緊縮政策,使得更多的希臘人失業、領不到足夠的退休金而被迫陷于貧困。所以,政治自由既不是防止經濟災難的必要條件,也不是充分條件,而國家能力則是更為值得追求的現實目標。

市場和計劃是兩種推動發展、增強國家能力的基本制度。從工具理性的角度看,在不同的歷史階段面對不同的發展條件,應該有不同的選擇。如果假定計劃經濟與市場經濟都有一樣好的平均運行成效的話,那么計劃經濟既有獲得成功的更大可能,也有面臨更大損失的風險,如圖3所示。計劃經濟既能“集中力量辦大事、辦好事”,也能集中力量把好事辦成壞事,回顧蘇聯從成功到失敗的歷史,似乎也例證了這樣的結論。當然,這樣的論斷應當基于更翔實的歷史數據和邏輯推演加以嚴謹證明。另外,從經濟政治配套相容的角度看(冒著過分簡化的風險),議會民主政治更多地與市場經濟相配套,而與計劃經濟難;威權政治更多地與計劃經濟相配套,而現有與市場經濟配套的;有限的政治自由對應有限的經濟自由。

圖3 可能的比較關系

三、以自由之光指引發展

自由是指引發展的目標。在發展的過程中,社會選擇與社會價值形成以保證實質自由是森非常關注的問題,在關于“社會選擇與個人行為”中,森以一種積極的自由主義路線提出“運用理性來鑒別并促進更好的、更可接受的社會”,為此分析了三種懷疑和批評觀點。

第一種是個選擇難題,源自阿羅的“不可能定理”。阿羅(Kenneth J.Arrow)在《社會選擇與個人價值》一書中,采用數學的公理化方法證明不可能通過一定的方法將個人偏好匯集成社會偏好,不存在準確表達社會全體成員的個人偏好或者達到合意的公共決策的民主決策機制。從而,社會選擇與社會價值形成不可能建立在個人平等自由的基礎上,即沒有所謂完全的個人自由的社會,也沒有完全自由的市場經濟,有的只是獨裁或壟斷。這是一個極其悲觀的理論。眾多學者對之批判,但在技術上都沒能使之動搖。

森以擴大決策的信息基礎來解決這一問題,指出事實上以多數原則為突出代表的這樣一組信息基礎帶來的信息量是極端有限的,并不適合對福利經濟學問題做出社會判斷。森認為,社會偏好或社會價值的形成是一個模糊的、粗獷的、互動的過程,而不是一個精細的、微調的、準確的“社會排序”。這個過程里存在妥協、讓步、信息的溝通、信息基礎的擴大。最后形成的也只是局部共識,而非全局共識。關于這一點,了解阿倫·利普哈特(Arend Lijphart,1984)對民主模式的拓展更有利于我們社會選擇和社會價值形成難題的認識。阿倫·利普哈特認為民主的模式不僅僅是以選民投票為特征的多數民主,還有一種非多數民主的形式——共識民主(consensus democracy),這是一種在異質性強、多元化程度高的社會中通過廣泛的權力分享來達成彼此對立的各個社會集團之間的妥協和共識,從而建立起的穩定的民主制度。阿倫·利普哈特認為多數民主模式本質在于政府是排他性、競爭的和對抗性的組織,由多數人控制并符合多數人的愿望,而共識民主是“包容、交易和妥協”的,類似“談判式民主”(negotiation democracy)(Kaiser,1997)。共識民主盡管也承認多數人的統治好于少數人的統治,但多數原則在這里僅僅是最低限度的要求。共識民主并不滿足于獲得做出決策所需的狹隘多數,而是努力使“多數”的規模最大化。在共識民主模式下,規則的制定、機構的設置旨在使人們廣泛地參與政府決策過程,并就政府推行的政策謀求普遍的一致。[6]在“包容、交易和妥協”的共識形成過程中,無疑擴大了社會選擇的信息基礎,森與阿倫·利普哈特有共通之處。

第二種懷疑觀點認為實際的歷史是由非有意追求的后果支配的。其中,強調“并非有意造成的后果的重要性”,持這一觀點的有斯密對“看不見的手”的論述和哈耶克對“自發秩序”的闡述。自斯密對無意追求的好結果認知的開始,經濟學家們都從這一維度對社會進行了考察并演化出各自的理論體系,如下表1。

表1 按“意圖與結果”歸類的經濟學家

斯密、門格爾、哈耶克強調無意追求導致了好的結果,哈耶克更加突出強調有意追求而產生的壞結果——《通往奴役之路》,強調了自發秩序的重要性,駁斥了對待社會的工程師態度,辨別了“真與偽”兩種個人主義——《個人主義與經濟秩序》;馬克思看到了資本主義無意為之所導致壞的結果,認為這是資本主義的不可調和矛盾,提倡突破資本主義根本制度的變革;凱恩斯吸收了馬克思對資本主義的分析,但提出了資本主義框架內的政府宏觀調控的有意干預,以避免無意追求導致的壞結果;阿馬蒂亞·森認為對無意為之的好結果的強調并不能有損于人類理性的運用,重要的不是好結果不是有意追求的,重要的是無意追求的好結果是可以被合理的預期到,如市場經濟里交易的達成在于各方都預期到交易完成有利于自己也對方,并基于此預期有利于各方的交易可以持續下去。

第三種懷疑論認為人類的行為動機不可能超越狹隘的自利。森在書中評價到這是缺乏依據的懷疑主義。他對此進行了闡釋,他指出盡管資本主義常常被認為是基于每個人的貪欲而構建運行的一種安排,但資本主義之所以高效率運行依靠的是強有力的價值觀和規范系統,而不能僅僅把主義看作是個人貪欲行為的綜合體系統,否則,是對資本主義倫理的眼中低估。森從商業倫理、誠信與契約的角度正面闡釋了資本主義得以成功的制度和價值基礎,進而又從制度缺失和黑手黨的反面角度進行論證了如空氣般重要卻又被忽視的資本主義成功運轉的社會價值觀和倫理標準。所以,森認為我們不能落入“高尚情操”驅動社會的謬誤,也不能落入起反面——“低級情操”驅動社會的謬誤里,社會含有各種價值觀,或善或惡、或高或低,但是制定公共政策的關鍵因素是標榜為“社會價值”的“價值”是被權力所制定的,還是通過發揮民眾的主體地位,基于自由的、民主的廣泛公共交流形成的。森的核心思想就是強調公眾是變革的能動的參與者,而不是被動的、順從的指令聽命者。

馬克思、恩格斯在《共產黨宣言》中說:“代替那存在著階級和階級對立的資產階級舊社會的,將是這樣一個聯合體,在那里,每個人的自由發展是一切人的自由發展的條件。”[7]這種“自由人聯合體”的終極狀態不是沒有過程的一步跨入和瞬間完成的,而是通過每個人的可行能力的提高和個人自由的主動拓展逐漸達到的。積跬步以至千里,通往自由之路由自由本身鋪就。

[參考文獻]

[1]阿馬蒂亞·森.以自由看待發展[M]. 任賾,于真,譯.北京:中國人民大學出版社,2002.

[2][德]西美爾.貨幣哲學[M].陳戎女,等,譯.北京:華夏出版社,2007:42.

[3][美]布賴恩·卡普蘭. 理性選民的神話:為何民主制度選擇不良政策[M].劉艷紅,譯.上海:上海人民出版社,2010:104.

[4]Freedom House. Freedom in the World Country Ratings (1972-2013). https://freedomhouse.org/sites/default/files/Country%20Ratings%20and%20Status%2C%201973-2014%20%28FINAL%29.xls.

[5]阿馬蒂亞·森.貧困與饑荒——論權力與剝奪[M].王宇,王文玉,譯.北京:商務印書館,2001:37.

[6]阿倫·利普哈特.民主的模式:36個國家的政府形式和政府績效[M].陳崎,譯.北京:北京大學出版社,2006:80.

[7]馬克思,恩格斯.共產主義宣言[M]. 中共中央編譯局,譯.北京: 中央編譯出版社,2005:45.

〔責任編輯:馮勝利〕

[中圖分類號]F061.3

[文獻標志碼]A

[文章編號]1000-8284(2016)01-0103-06

[作者簡介]盧文華(1985-),女,江西宜春人,博士研究生,從事國民經濟學理論與政策研究。

[收稿日期]2015-01-21

·政治經濟學專題·