考古六十年,夢圓“文字編”

郝建文

2016年2月1日,由山西博物院、河北博物院、山西省考古研究所和河北省文物研究所四家單位聯合主辦的《晉冀之旅——張守中考古60年手跡》展,在山西博物院藝術中心開幕。

此次,展示了先生出版的十四種著作,包括在學界非常有影響的《侯馬盟書》《中山王厝器文字編》等。而幾部手書的“文字編”書稿,更是引人注目,書稿上那些標紅的字體,顯示著從一稿到二、三、四、五稿,乃至最后的定稿,無不傾注著作者的心血和汗水。開幕式上,張守中先生山西的同事、河北原單位的領導以及山西、河北兩地的學生,紛紛發言。他們對先生的講述,真實而生動,對觀眾觀摩解讀張守中先生的作品非常有幫助。

這種展覽形式,以及四家省級文博單位為一位老先生聯合主辦展覽,在文博界尚屬首次。那么,這位張守中先生是什么樣的人呢?

一

張守中先生1935年生于北京,祖籍河北豐潤。1955年,20歲的他從部隊轉業,被分配到山西文物管理委員會工作,從此,他與文物結下了不解之緣。

1956年,他的考古人生邁出了第一步。由文化部、中科院聯合組成的黃河水庫考古隊,抽調全國各省市人員參加,他便是其中的一員。考古隊長由中科院考古所夏鼐所長擔任,安志敏擔任副隊長,工作一年。

在黃河水庫考古隊工作期間,他聽了不少安先生的課,如調查發掘方法、新石器時代考古等。他所在的小組,調查了山西的永濟、芮城和平陸,那些日子,他們帶著小鎬和手鏟,每天步行數十里,食宿在老鄉家。在調查中,有機會參觀了永樂宮舊址,看到了大氣精彩的元代壁畫。劉家峽的考古調查,他們小組分在洮河流域一線,馬家窯、齊家文化遺物的豐富給他留下了深刻的印象。期間,又參觀了炳靈寺、龍門石窟等。

那一年,對他來說,真是眼界大開,收獲頗豐。

1957年春天,他來到侯馬,經歷了侯馬考古工作站的初創期、侯馬考古大會戰,參加了鑄銅遺址、盟誓遺址、上馬墓地、喬村墓地發掘,也參加了牛村、平望、臺神古城址的勘探等工作。那時,他的文化水平只是初中畢業,從事考古工作算是半路出家。所以,他除了踏踏實實做好每一項工作外,從不放棄業務學習和工作實踐的機會,在那里,他積累了許多的實踐經驗,打下了一生從事文物考古工作的堅實基礎。

1962年春,在他的爭取下,有了到中科院考古所技術室學習的機會,進修時間長達兩年。那兩年,他全負荷運轉,周一至周六在考古所學習考古繪圖,周日到鄧散木先生家學習書法,兩年中對《說文解字》部首和漢《史晨碑》逐一臨摹,收獲很大。

1965年底,他參加盟誓遺址發掘,12月中旬,侯馬盟書出土,消息傳到太原和北京,文化部文物局的謝辰生同志專程從北京趕到侯馬。山西省文工會副主任張頷同志請假趕到侯馬,查看了那些出土的玉片文字,趕寫了一篇簡報,并囑咐他對標本文字作了臨摹。12月下旬,謝辰生同志帶著部分玉片朱書標本和簡報返回北京。1966年,《文物》第2期發表了張頷同志的《侯馬東周遺址發現晉國朱書文字》和郭沫若院長的《侯馬盟書試探》,文章中都采用了他的盟書摹本。

同年夏天,“文革”驟起,《文物》和《考古》刊物停辦,文物考古工作進入停頓狀態,侯馬盟書標本也裝箱封存。

1972年,《文物》復刊,編輯部向山西約稿,為此,考古工作者對盟書開箱整理,發現156坑出土盟書新的盟辭類型,內容之豐富,實為罕見。陶正剛、王克林執筆的《侯馬東周盟誓遺址》一文,盟書的摹本仍然是他完成。資料傳到北京,郭老再次撰文《出土文物二三事》,對156坑新盟辭作了釋文,同時,對前文中的一些誤釋進行了訂正。侯馬盟書新一批材料的公布,再次引起學術界關注。

1973年8月,國家文物局王冶秋局長去山西視察工作,他提出盡快將侯馬盟書整理出版,把資料公布于眾,便于學術界共同研究。隨后,侯馬盟書整理小組成立,有張頷、陶正剛和張守中先生三人,他負責報告的插圖和盟書臨摹工作。

盟書文字筆畫細小,出土久了,潮氣散盡,朱書多有褪色。觀察原物時,需強光照射,并以試管滴注清水,以重現原文字清晰度,并輔以放大鏡觀察,方能下筆。摹寫時需精心操作,不能心急。

他對挑選的656件標本約三萬余字進行臨摹,費時一年。摹本送到北京,出版社編輯經過審核發現了問題,摹本與照片文字不相吻合,要求返工。為了書的質量,摹本只得返工。這次運用了高清晰度的原大照片,摹寫起來順暢許多,不但速度快,而且質量有提升。前輩學者唐蘭、商承祚先生看到盟書摹本嘖嘖稱是。那兩年,他先后臨摹盟書八萬余字。

1976年12月,《侯馬盟書》問世,《人民日報》《光明日報》《山西日報》均發了消息。

二

1976年秋,他調回了河北,機緣又來了。

1977年,河北平山縣戰國中山王厝墓出土了大量銅器,銅器上銘文數量頗多,無論是在考古發掘工地,還是在石家莊和北京的展廳,他曾多次受命參加文字臨摹工作。

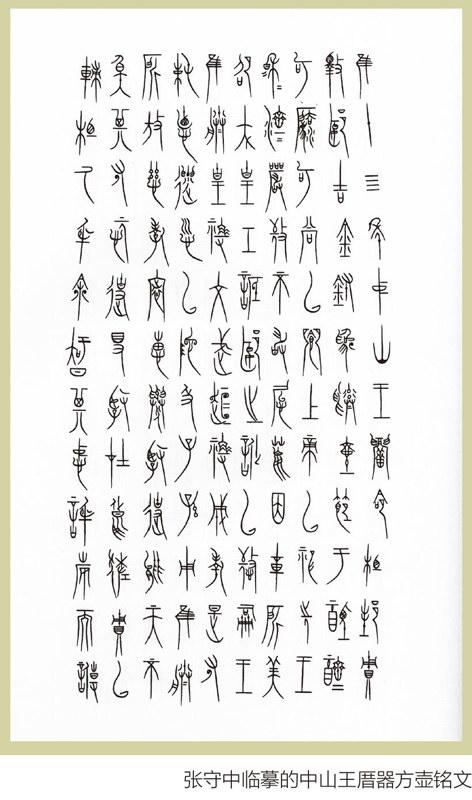

銅器銘文臨摹難點在于銅器上的刻銘,如大鼎、方壺,其文字極具藝術化,筆畫纖細,但又橫平豎直,十分挺拔,曲線用筆多為對稱,且十分流暢,徒手臨摹難度極大。不知失敗了多少次,他找到了竅門,那就是充分利用考古繪圖硬筆操作,精心修疵。此外,他還得到了商承祚先生的熱心指導和嚴格把關,凡不合格的,商先生都用紅筆批改,要求返工重寫——經過三個年度不間斷努力和數次修訂,臨摹書寫總字數萬余字,他終于完成了百余件銅器2400余銘文的臨寫,并編撰了《中山王厝器文字編》,由中華書局出版。

中山三器銘文迅速在海內外傳播,著名古文字學家陳邦懷先生撰文:“今讀張守中同志編寫之《中山王厝器文字編》,其征集資料之全,摹寫文字之精,成書傳播之速,為網羅一國文字之第一部書,信難能而可貴矣。”香港《中國語文研究》刊載曾憲通先生書評:“張守中先生的摹本忠實于原銘,不止要其形似,更要其神合,看他用筆輕重有度,旋轉自如,使刻畫剛柔相濟,頗存刀筆神韻。沒有機會觀摩實物的人,也可仿摹古人章法,與一般字書比較,可算是本書的特色。”

1973年,定縣(今定州市)漢簡出土,竹簡經過盜墓者火燒,已經炭化,呈黑色,墨書文字頗難辨識。1975年送北京,經專家釋讀和錄文,得知有《論語》《文子》等多種重要文獻。1978年,他被派往北京,在國家文物局古文獻研究室,對這批竹簡進行臨摹。

竹簡斷殘、干裂、扭曲,變形嚴重。上世紀80年代,張守中先生曾帶我看過幾枚定縣漢簡,那些已經炭化的竹簡,上面的墨跡,在普通光源下需要調整到某種角度,才能看清楚。張守中先生采用二次臨摹法,先在白紙上繪出竹簡原大圖形,寫出簡上文字初稿,然后用透明紙鋪在初稿上,依照實物作第二次臨摹,完成正品。經過兩年多的努力,他臨摹了定縣漢簡1713只,28000余字,圓滿完成了任務,真可謂“化腐朽為神奇”。

編撰古文字工具書,是非常耗費精力和體力的事情,且經濟效益極低。工作中的繁瑣和枯燥,若不是親身經歷,是難以想象的。我曾跟著張守中先生,編撰《郭店楚簡文字編》,對此深有體會。在工作過程中,他寫下葉劍英的詩句“攻城不怕堅,攻書莫畏難。科學有險阻,苦戰能過關”來鼓勵我。

“文字編”撰寫頭緒紛繁,需要經過編制文字索引、編排單字順序、挑選典型字例等近10道工序。如挑選典型字例:一個單字便有上百種甚至數百種字形,首先需要將這些字形分類挑選,字形基本相同的合并,這一步是靠編撰者的記憶完成。然后,用硬筆把字形不同的字一個個臨摹下來,之后,才有文字編的初稿。數稿后,才能定稿,非常不易。

上世紀90年代,他先后完成了《睡虎地秦簡文字編》《包山楚簡文字編》《郭店楚簡文字編》的臨摹和編撰,并由文物出版社出版發行。這可以說是一個奇跡。

2008年開始,他又奮戰3年,編撰了《張家山漢簡文字編》,并由文物出版社出版發行。著名歷史學家、古文字學家李學勤先生為書作序,評價他“在幾十年間的研究工作中有非常重要的貢獻,是效績最豐的一位學者”。

三

張守中先生是一位肯下“笨功夫”的人。當年,《金文編》一書市場脫銷,他借來了書,花費數年時間,用毛筆將《金文編》工工整整抄寫了一遍,然后裝訂成冊。他覺得,這樣做既認了字、學了知識,還得到了書,方便以后查閱,可謂兩全其美。

在臨習碑帖上,他下的功夫很大,臨摹的碑帖不計其數。做過統計的有:臨摹《大麻姑仙壇記》40通;為了編撰古文字工具書,練習小楷,臨寫《黃庭經》40通;為整理張人駿家書日記,識別書信中那些草字,58歲時又下苦功夫,用了數年時間,臨了40通書譜,掌握了那些草字。

編撰古文字編,通過反復的觀摩、臨寫,那些字早已熟記在心。他常把侯馬盟書、中山篆等文字融入到自己的書法藝術創作中。他的書法作品,注入了他的學識和素養,技藝嫻熟,內涵豐富,格調高古,有濃郁的書卷氣。那些沉睡了兩千多年的古代文字,就像一棵古老的大樹,他的書法作品則像大樹上長出的新枝。它們形神兼備,各具風采,煥發著勃勃生機。

張守中先生的曾祖父張人駿,是晚清重臣,曾任兩江總督。張守中先生從1979年開始收集豐潤張氏資料,曾輾轉京、津及豐潤故里調查訪問。后來,張人駿家書日記發現于北京其后裔舊宅,1987年,張守中先生有機會閱讀并整理那將近10萬字的草書原件,釋文、斷句、注解,難點很多。為了釋文,他抓緊學認草書,邊學邊干。兩年過去,家書日記粗能看懂,但留下了兩百多個疑難字不識。他向同事孟繁峰先生請教,甚至乘火車赴太原,請教山西省博物館的飽學之士吳連城老先生,最后還剩下10個不識之字。1990年春天,史樹青先生來河北講學,又將其中的7字逐一解疑,另外3字留作存疑。

1993年8月,他編撰的《張人駿家書日記》由中國文史出版社出版發行,之后,又編寫并出版了《張人駿墨跡選集》《張人駿考略》《方北集》等著作,為晚清史研究提供了重要資料。

如今,張守中先生已是耄耋之年,卻仍在伏案工作。他說:“我已經過了80歲,趁著精神還好,把從事文物考古工作60年來,舊藏的4300封信,選有價值的出本《藏信選集》,力爭盡速完成。”

回顧自己這幾十年的工作,張守中先生覺得有兩大幸事,一是得名師指導,如鄧散木、商承祚等老先生;二是有緣與古人面對,臨摹古文字。他說:“我的人生大戲中,唱主角的就是古文字的臨摹,還有古文字工具書的編撰。”他很慶幸自己從事的事業,覺得“這輩子趕上了好多好機會”。