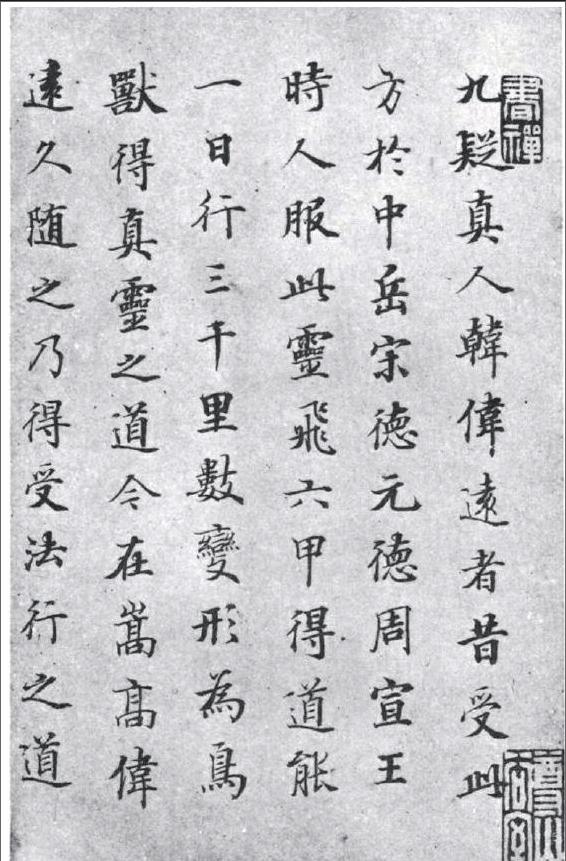

《靈飛經》不同版本接受狀況的比較

嚴文軍

一般學書者都認為,若以歷代碑搨本為師法對象,未見真跡墨本,即使勤奮刻苦,也容易誤入歧途。倘若真跡觀之,定會豁然于胸,大開眼界,有助于學到古人書法的精髓。正如馮班所云:“先學間架,古人所謂結字也;間架既明,則學用筆。間架可見石碑,用筆非真跡不可。”1 崇尚帖學的啟功先生也以“墨跡之筆鋒使轉,墨華絢爛處俱碑版中所絕不可觀者”來強調墨跡在書法學習中的重要性。清代就有一些書家在學習《靈飛經》墨跡中受益匪淺,王文治便是其中之一(圖1)。

王文治(1730-1802),字禹卿,號夢樓,江南丹徒(今江蘇省鎮江市)人。乾隆二十五年(1760)一甲第三名進士(探花),清代文學家、書法家。他有幸親眼目睹了《靈飛經》和其他諸多唐人墨跡。在其《快雨堂題跋》卷三云:

乾隆三十九年甲午,有持此卷求售者,以為趙榮祿跡。余心知其為唐人書,亟購之。何以知其唐人也?余向座主大司寇秦公處得睹靈飛經真跡,即董文敏鑒定為鐘紹京書者也。2

又曰:

己亥,余客杭州將一載,藥洲陳公與余弱冠時為同年友,繼又重以姻親……公之堅定書畫,確有特識,非徒求之于形貌間者。余閱世五十載,或交當代之賢人君子不一而足,精鑒如公,未之遇也。一日,公自言生平見法書甚多,特未見唐人小楷,余謂虞褚之跡,世不多有,若唐經生書,則余家有之。公驚喜必欲一觀,因遣使自京口取至,公一見攜之而去,索之則不肯出矣……一日,公忽遣使持此卷及書來,書曰唐人真跡,古趣盎然,令人心醉,屢欲攫取,于義不可,謹奉還,幸勿視他人也。3

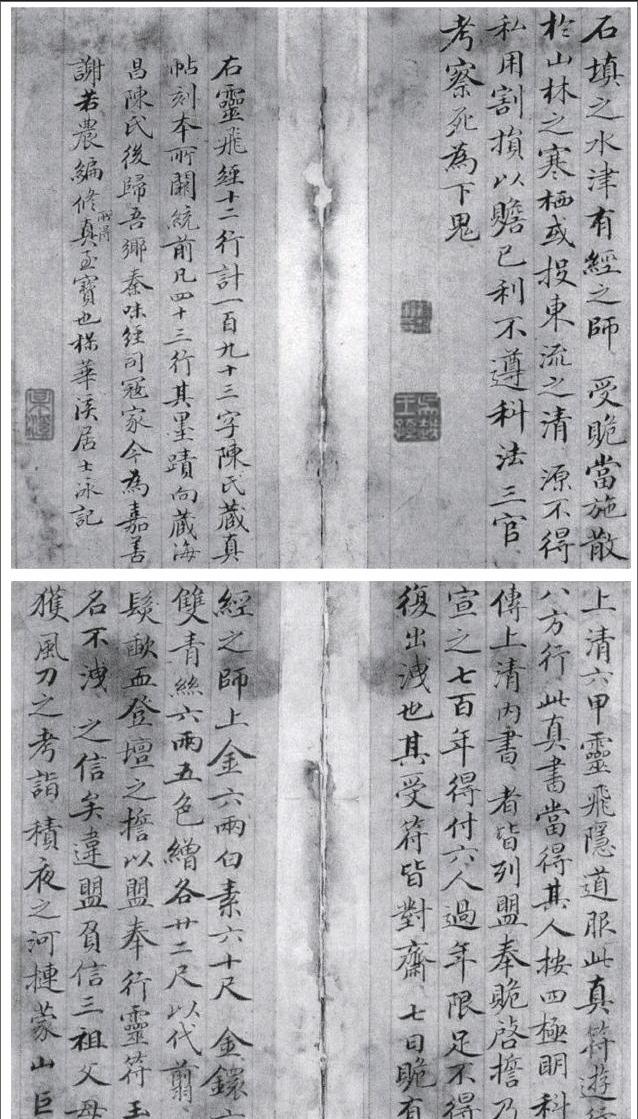

清代后期,以收藏和摹刻著稱的書家錢泳也從《靈飛經》墨跡本中獲益不少(圖2)。在阮元和康有為的碑派書學思想籠罩之下,一大批書家都深陷在碑帖爭論的漩渦中,致使清代書家書寫刻板,重金石氣。而錢泳除了迎合時代的潮流之外,也主張自己的觀點:即推崇晉唐和六朝碑版,尤其是唐碑、唐人墨跡。其《履園叢話》載:

兩晉六朝之間,最重書法,見于《晉書》、南、北諸史,而碑刻無多。今所傳者惟《刁遵》、《司馬紹》……要而論之,大半為俗工刻壞。故后人皆宗唐法,而輕視六朝,殊不知唐初諸大家之皆出六朝也。4

《履園叢話》又載:

嘉慶辛未十月廿日過楓涇鎮,始觀于若農齋中,摩挲石刻幾三十年,一朝得見真跡,喜不自勝。他日尚擬從余山再乞一觀,僅模此十二行以補陳、曾兩家之闕,不亦大快事耶!5

錢泳以“一朝得見真跡,喜不自勝。”來表達他目睹《靈飛經》真跡后激動不已的心情。我們可以想象,錢泳作為著名的碑版鐫刻專家,見過古人大量的真跡,他的學識與見聞不是一般人所能比肩的,對于《靈飛經》的學習與研究,他所著錄的文字也頗為豐富,為后世研究《靈飛經》提供了寶貴的資料。

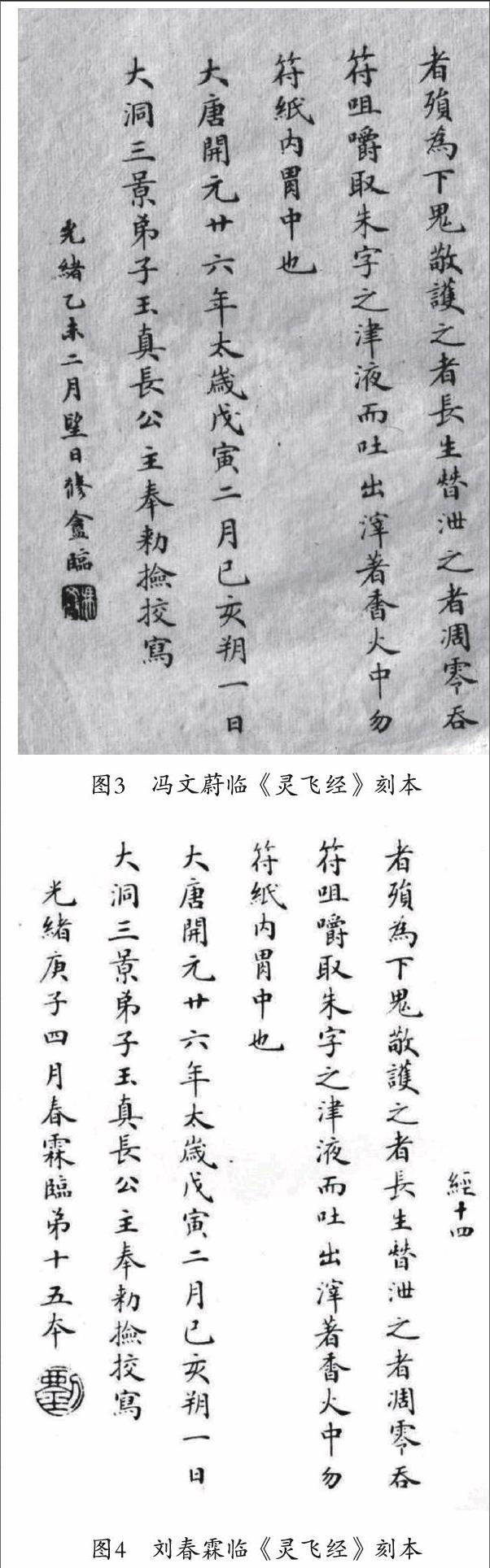

《靈飛經》墨跡意義非凡,一些人文書家有幸目睹其真跡,并不斷遞藏、交流、學習與鑒賞,逐漸提升了其體藝術價值。但自從被翁氏家藏以后的100多年里,未向世人露面,這期間人們所接受的師法對象也只有刻本,一定程度上阻礙了學書者的視野,其藝術價值一時間也被埋沒。如清末的馮文蔚和劉春霖所臨《靈飛經》小楷,既是如此。

首先,從他們所寫《靈飛經》的內容來看,是《渤海本》的全文,而非四十三行墨跡,由此推斷,他們應該以刻本為師法對象;其次,從時間上看:《靈飛經》自被翁心存(1791—1862年)收藏到1989年墨跡本發表之前,一直未向世人露面。而馮文蔚(1814—1896年)和劉春霖(1872—1944年)就生活于這一期間,由此推測,馮氏和劉氏沒有見過真跡,他們所臨的《靈飛經》也只能是刻本(圖3,圖4)。

從王文治、錢泳所臨的《靈飛經》墨跡和馮文蔚、劉春霖所臨《靈飛經》刻本的結果來看,前者筆畫靈動、灑脫自然,結體寬綽舒朗,收放自如,較好地體現了唐人小楷的精髓;而馮文蔚、劉春霖所寫的《靈飛經》,用筆相對就顯得拘謹、呆板,結構相對較為緊湊,不管是用筆的靈活性、還是神采氣韻,相比前兩人來說,都遜色許多。這雖然跟他們的個性、學養、閱歷、稟賦和時代背景不同有關,但他們畢竟臨摹的是同一件作品,不應該在整體風格上有如此大的差異,究其原因,主要還是在于學習的范本不一樣,這也體現出墨跡本較之于刻本的優越性。

以下我們從具體字例的比較,來詳細分析王文治、錢泳、馮文蔚和劉春霖四位書家所臨《靈飛經》作品在起收筆及牽絲等方面的不同處理方式(表1,表2,表3,表4)。

表1:

表2:

表3:

表4:

以上僅僅從幾個例字的對比中,我們便可看出,王文治和錢泳在起筆和收筆的處理時,顯得更為干凈和輕松,筆畫間的過渡所用的牽絲引帶也出現的較多一些,顯得自然流暢,更勝一籌。在字的疏密對比中,王文治和錢泳也運用的較為豐富一些,而馮文蔚和劉春霖則不太強調疏密對比,寫的呆板,缺乏神采,這跟當時的書學風氣可能有一定的關系,加之他們所師法的對象為刻本,一定程度上阻礙了他們自身學書道路的發展。

這里不難看出,學習墨跡本的優越性。作為后學者,在選擇范本進行臨摹時,有墨跡本的當首選墨跡,就像米芾所說:“石刻不可學,但自書使人刻之,已非己書也,故必須真跡觀之,乃得趣。”6 米芾意指石刻是書家寫完字之后讓刻工勒石,這已不是書家本人的書面目了,所以學習書法必須得到古人的真跡,這樣才能看到筆趣。其又云:“如顏真卿,每使家僮刻字,故會主人意,修改波撇,致大失真。” 7我們看到古代流傳至今的一些碑刻,尤其是正書,大都棱角分明,撇捺都非常到位,這其實已不是本來面貌。啟功先生也曾引用杜甫的詩句“棗木傳刻肥失真”來評價碑版的不足之處。的確,刻工在鐫刻時對原作進行了加工,進行了二度“創作”,使碑刻失去原來的精神面貌,從這個意義上說確實看不出筆趣,不如真跡好,因此,學習墨跡本較之刻本,有其明顯的優勢。

《靈飛經》以其沉著遒勁的點畫、寬綽舒朗的結體、疏密有致的章法,影響著一代又一代的書家。其質樸、清秀、率意而又不失精妙的藝術風格,足以與唐初歐、虞、褚等名家相抗衡。學習《靈飛經》,尤其是這四十三行墨跡,不僅在過去,也必將在今后繼續發揮它的法帖作用。

參考文獻:

[1]清·馮 班 《鈍吟書要》 參見華東師范大學古籍整理研究室 《歷代書法論文選》 上海書畫出版社 2012年版 549頁

[2]清·王文治 《快雨樓題跋》卷三 參見《收藏家》 1997年6月刊 第21頁

[3]清·王文治 《快雨樓題跋》卷三 參見《收藏家》 1997年6月刊 第21頁

[4]清·錢泳撰 張偉點校 《履園叢話》 中華書局 1979年 第239頁

[5]清·錢泳撰 張偉點校 《履園叢話》 中華書局 1979年 第266頁

[6]米 芾 《海岳名言》 歷代書法論文選[M] 上海書畫出版社 1979 年版

[7]宋·米 芾 《海岳名言》 參見華東師范大學古籍整理研究室 《歷代書法論文選》 上海書畫出版社 2012年版 360頁

(寧波鎮海區藝術實驗小學 浙江寧波)