對航行自由,中國可持更開放立場

文/袁發強

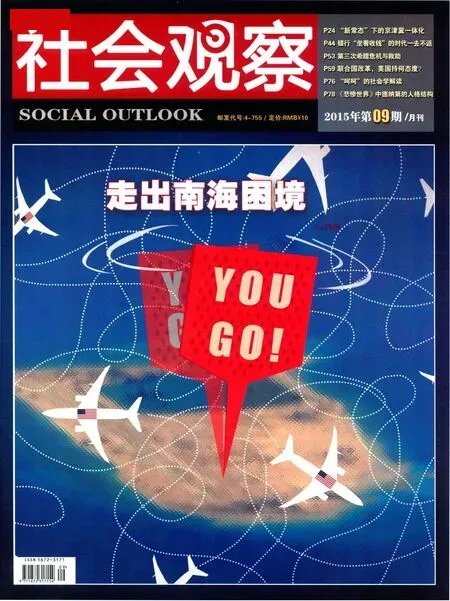

近年來,在我國加強維護南海權益的同時,美國屢屢打著航行自由的旗號,派遣軍艦或軍機到南海我國島礁附近進行偵察或軍事測量活動。這其中除了有幫助菲律賓等國撐腰的政治因素外,主要還是為了實現美國國防部和國務院于1979年共同推出的“航行自由”計劃,以實現隨時投送海上軍事力量,介入、干預他國的戰略企圖。這個計劃并不否定沿海國的主權主張,但反對沿海國限制外國海軍的軍事活動,認為這違背了美國的戰略利益。我國在處理與個別國家在南海的主權爭端時,應當清醒地看到這一點。過多地將美國在南海的軍事活動解讀為支持個別國家與我國爭奪主權是不準確的。

海洋主權與航行自由是否沖突?

從國際海洋法制的歷史發展來看,海洋主權主張與航行自由之間一直存在著沖突。17世紀以前的沖突表現為海洋強權國家企圖霸占海洋為己獨有,禁止他國航行、捕魚和貿易。例如,葡萄牙和西班牙借口教皇亞歷山大六世的詔書對大西洋和印度洋聲稱主權,禁止其他國家的航行和貿易,意圖瓜分世界。17世紀初,為了對抗葡萄牙的禁令,國際法的鼻祖格老秀斯(Grotius)則提出了“海洋自由”(Mare Liberum)這一任何人都可加以利用的觀點。國際社會的實踐支持了格老秀斯的主張,一國對海洋權益的主張不得妨礙航行自由的觀念得到普遍接受。同時,習慣國際法中沒有明確區分普通商船與軍事船舶,軍事船舶的航行同樣是不受限制的,不能簡單以外國軍事船舶未經沿海國同意駛入一國領海視為侵犯了該國領土主權。1958年《公海公約》首次明文確定了“公海自由”的法律原則,明確規定“公海自由”包括4個方面的內容,其中“航行自由”被放在第一位。從此,“航行自由”作為一項獨立的權利存在于國際成文立法中,完成了從國際習慣法向成文法的轉化。

20世紀后,海洋強國利用自己強大的遠洋航行能力和軍事手段常常在沿海國的領海外開展軍事封鎖、制裁等活動。弱小的沿海國則為擴大漁業資源范圍或者為了自身領土安全而不斷擴大領海主張,甚至提出了200海里的主權要求。這時海洋主權主張與航行自由之間的沖突表現為海洋強國借口航行自由對沿海國進行軍事干涉和威脅,而沿海國則以主權范圍禁止外國軍事船舶駛入為理由進行斗爭。斗爭的結果是在此后的國際公約中,航行自由的主體范圍、可自由航行的海域范圍,以及航行活動的內容范圍均受到了不同程度的限制,沿海國的主權權利有所擴張。

1958年制定的《領海及毗連區公約》沒有規定領海寬度,但規定在領海范圍內,所有船舶均享有無害通過的權利,沒有明文要求外國船舶(包括軍事船舶)事先取得沿海國同意。

1982年《聯合國海洋法公約》創立了一項新的海洋權益制度,即專屬經濟區制度。公約規定,從領海基線起200海里范圍內為沿海國專屬經濟區,沿海國對該區域內的自然資源享有專有權利。例如,沿海國除了對專屬經濟區內的自然資源享有獨占的所有權外,還享有為了管理、保護自然資源而實施立法、行政和司法管轄的權利。同時,為了有別于領海的航行限制,公約專門對專屬經濟區內的航行規定了不同于“無害通過”的航行制度。沿海國雖然對專屬經濟區享有“主權性權利”,但并非完整意義上的主權。在專屬經濟區內的航行活動應參照公海海域的航行自由制度,同時“適當顧及沿海國的權利和義務”,并遵守沿海國制定的與公約規定不抵觸的法律和規章。可見,在沿海國專屬經濟區內的航行活動有別于一國領海和公海。

在《聯合國海洋法公約》中,外國軍事船舶在一國領海內的航行是受到明確限制的,如不得有損于沿海國主權與安全,必須不停留的航行,不得進行軍事演習和偵察活動等。但對于外國軍事船舶在一國專屬經濟區內的航行活動,則除了原則性規定要“適當顧及沿海國權利和義務”、“應符合和平目的”外,基本上與在公海上相同。現代軍事技術的發展使得海洋軍事強國完全不必深入到一國領海即可對沿海國構成威脅,因此,主權與航行自由之間的沖突在當代表現為沿海國國防安全與外國軍事艦船準軍事活動之間的沖突。

中美南海沖突的法律焦點

近年來,已經發生多次美國軍事艦船和飛機在我國南海海域以及上空進行偵察和軍事測量活動的情況。我國則對美國軍事偵察活動進行警告和攔截。美國強調《聯合國海洋法公約》沒有明文禁止外國軍事船舶和飛機在沿海國專屬經濟區內的軍事偵察和測量活動,我國則強調國際法要求外國船只和飛機的活動應符合《聯合國海洋法公約》規定的“和平目的”。

在中國國防軍事實力顯著加強的今天,我們對航行自由法律制度應持更開放的法律立場。中國不宜過分強調限制外國軍事船舶的海上活動,以利于中國海軍走出去,維護中國的海外權益。

《聯合國海洋法公約》簽署之后,海洋主權主張與航行自由之間的矛盾雖大為減少,但仍然存在。海洋強國擁有先進的軍事技術,可以在領海之外對一國的獨立與安全構成威脅,而傳統的領海屏障已經無法起到阻擋作用。海上軍事實力弱小的國家在加入公約時一般作出一定保留和聲明,主張外國軍事船舶和飛機在通過領海時,應事先取得沿海國同意;外國軍事船舶和飛機在沿海國專屬經濟區內的活動不得危害沿海國國防安全。海洋強權國家則主張《聯合國海洋法公約》并沒有明文要求外國軍事船舶或飛機通過一國領海時需要沿海國同意,在沿海國專屬經濟區內的軍事偵察和測量活動并不為公約所明文禁止,因而符合國際習慣法。海洋主權主張與航行自由之間的矛盾轉化為沿海國國防軍事安全與外國軍事艦船活動是否享有自由的矛盾。

應當看到的是,《聯合國海洋法公約》對專屬經濟區的軍事船舶航行并無具體限制性規定,過于強調禁止外國軍事船舶不得在我國專屬經濟區內從事軍事測量和情報收集活動,并不能從根本上杜絕此類事件的發生。不能把維護國家安全利益的希望寄托在無法律責任保障的國際法規定上,更何況對此問題,國際法上無明確規定,存在爭論。從根本上講,國家主權和安全的維護還是要靠國家海上軍事力量的強大,使他國顧及我國軍事實力的強大而減少或放棄這種嘗試。

以維護國家安全對外國軍事艦船的挑釁性活動進行警告和阻攔是恰當和合理的方式。《聯合國海洋法公約》沒有就專屬經濟區內的航行自由和沿海國安全利益劃出一條清晰的界限。公約也沒有禁止沿海國為保護國家國防安全與軍事安全對外國軍事偵察活動進行阻止和攔截。因此,在外國軍事偵察和測量活動僅具有挑釁性,而不具有實際國防安全威脅時,我們可不必理睬;如果外國軍事偵察和測量活動真正對我國國防軍事安全構成了威脅,則當然可以采取恰當的阻止措施和行為。這也是不為國際法所禁止的。

關于航行自由的法律立場

經過多年改革開放的發展,我國經濟實力增強,同時對海洋的依賴程度也在加深,不論是遠洋貿易還是能源通道都急需獲得實際保障。從發展的眼光看,我們在對待海上航行自由方面的態度應當更具有前瞻性,與國家利益相協調。

要實現海洋強國戰略,就要放棄部分傳統保守的國際法認識。雖然《聯合國海洋法公約》提出了將海洋用于和平的目的,但這并不排斥海上軍事航行活動。客觀上看,海上軍事活動也會增強海上和平,例如打擊海盜和恐怖主義活動,參與對大規模殺傷性武器擴散問題的檢查等。我國海軍在索馬里海域附近保護我國商船的行動,就牽涉到外國領海、專屬經濟區和國際海峽的軍事通行問題,固執于專屬經濟區的非軍事航行反而不利于我國維護國家利益。

事實上,南海馬六甲地區的海盜活動對我國商船的威脅也很嚴重,而海盜是國際性犯罪,我國海軍如果能游弋于該地區打擊海盜犯罪,與沿海國充分合作,這種在公海上的航行和打擊犯罪活動是符合國際法的。同時,也可借此加強南海主權宣示和實際控制。所以,我們要充分利用法無明文禁止即為合法的原則,實現國家的相關利益。一方面,對與我國有爭議的外國專屬經濟區要通過海軍航行活動提出行動上的異議和挑戰,另一方面,也是保障我國能源通道和貿易通道安全暢通的需要。

總體上看,在我國國防軍事實力顯著加強的今天,我們對航行自由法律制度應持更開放的法律立場。在南海問題上,面對美國軍事艦船的挑釁性偵察航行活動時,應根據具體情況作出相應反應。如果確實對我國國防安全構成了實際威脅,則應當堅決阻止;如果僅僅宣示所謂自由航行,則不必做出過激反應。

作為正在崛起中的中國,不僅有南海主權需要維護,也有其他海上利益需要捍衛。在遠洋和近海利益之間需要統一的戰略布局和法律思維,不應對航行自由過于敏感。在國防軍事實力足以捍衛國家安全的形勢下,在實際維護國家主權權益的同時,不宜過分強調限制外國軍事船舶的海上活動,以利于我國海軍走出去,維護我國的海外權益。