新恐怖主義的社交網絡時代

葛維櫻

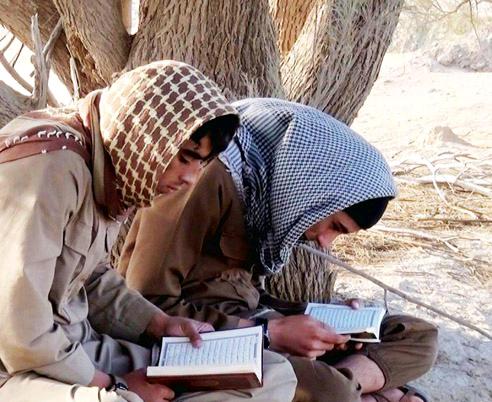

2015年11月15日,“伊斯蘭國”網站上發布的圖片展示恐怖分子在伊拉克北部城市尼尼微的活動情況

2015年11月15日,“伊斯蘭國”網站上發布的圖片展示恐怖分子在伊拉克北部城市尼尼微的活動情況

“曾經我們認為恐怖分子居住在遙遠的大沙漠或深山,但現在數據顯示更多來自北非、西歐和‘大敘利亞地區。”反恐專家科爾曼(Evan Kohlmann)說。新美國基金會的研究顯示,通過網站和聊天室傳播理念多年后,極端組織找到了“網絡圣戰”的新陣地。安全智囊機構Soufan研究發現,今年5月的某一天內,全球國際問題專家和外交家就敘利亞問題共發出1.07萬條相關推特,只得到173條回復;而敘利亞的“戰士”們共發出308條推特,卻得到了驚人的1.1609萬條回復。舊時認為恐怖分子不愿意采用新技術新方法,也不具備新知識新技能的猜測徹底破除,“核心成員內部有極強的技術骨干”使恐怖主義進入社交網絡時代。

恐怖3.0時代的“獨狼”

法國《世界報》報道巴黎自從《查理周刊》恐怖襲擊之后,一直把網絡視為反恐新戰線。英國首相卡梅倫設計了一個“網絡戰爭演習”小組,希望奧巴馬讓谷歌、臉書等美國高技術企業允許政府監視加密內容。卡梅倫一直聲稱情報機構必須攔截恐怖分子的信息,但這個觀點也同時觸動了歐洲和美國人的敏感神經,在尋找隱私和安全的平衡當中依然不易。

另一層更大的矛盾是政府與資本市場的互相制衡。卡梅倫提出來自英國情報監聽機構國家通信局新局長漢尼根的撰文內容:“如果私人業界包括壟斷互聯網的美國大型科技公司不愿提供更大的幫助,英國國家通信局及其姐妹機構英國軍情五處(MI5)和秘密情報局將無法應對這些挑戰。”2014年6月只要在推特上使用巴格達作為關鍵詞就能出現大量“伊斯蘭國”黑旗飄揚的圖片。更易傳播的信息永遠如斯諾登所揭發,英美大規模監控電話、電郵、社交媒體。漢尼根強硬地認為“隱私權從未是一項絕對的權利”。“我理解為什么科技公司與政府關系不融洽。它們期望能作為中立的信息管道,置身于政治以外或以上……它們或許很反感,但事實上它們已成為恐怖分子和罪犯首選的指揮和控制網絡。”公司的日子也不好過。美國中央司令部和大公司網站也常受“圣戰”支持者網絡攻擊。法國警察部門里真正從事追查網絡恐怖分子和煽動者的不過幾十人。當局想法仍然是把“責任”轉交給社交網絡平臺運營商,而推特高管和員工也收到了來自極端組織的死亡威脅。扎克伯格曾在其個人主頁的聲明中稱,網站并不是針對任何政策和準則做調整,只是給出更多的指導意見。“人們想知道我們會拿掉或保留什么爭議性內容,取舍的原因是什么。”

最新關于巴黎遭遇恐怖襲擊的情報是:恐怖分子至少有1臺PS4游戲機。比利時內政部長讓·讓邦(Jan Jambon)甚至肯定,“伊斯蘭國”武裝分子使用PS4通信,因為PS4難以被監控。游戲主機是一個開放的獨立環境。即使沒有外圍設備也可以為恐怖分子提供通信的渠道,而且比傳統加密電話、短信和郵件更為安全。隨著社交游戲的爆發增長,2013年斯諾登爆料稱,美國國家安全局(NSA)和英國政府通信總部(GCHQ)多年以來一直在游戲中尋找恐怖分子和相關信息。真實世界的特工已經開始在虛擬世界中扮演各種角色,例如《魔獸世界》中的獸人、《第二人生》中的人類化身等等,而且英美和“伊斯蘭國”都有意從一些技術高超的游戲玩家中招募潛在的情報員。

“極端組織支持者已經在社交媒體上形成一個結構嚴密的社區。”前英國安全顧問、現Soufan副總裁理查德·巴雷特(Richard Barret)指出,“社區具備自我增強機制,而且對外界免疫,人們一旦進入社區內部,就再也聽不進其他聲音,從此只活在經過自我篩選的信息世界。” “伊斯蘭國”發展雖晚,卻在短短10年(尤其是近兩年)之內將互聯網帶來的便利用到極致,用現代化的傳播手段來宣傳極端保守的觀念,迅猛吸引全世界各地的支持者加入。

在吸引追隨者方面,社交網絡展示出此前的互聯網沒有的長處。據Technews報道,“伊斯蘭國”具有很明確的社交媒體策略,會通過至少24種語言傳遞信息。“伊斯蘭國”還有個賬號專門發布可愛貓咪的照片,這些照片中可愛的貓咪和戰士、沖鋒槍、健身器材一起入境。他們的推文中暴力色彩淡化,涉及更多社會問題,試圖與人們可能面臨的難題建立更多聯系,特別是在阿爾及利亞。另外也善于運用谷歌的衛星和街景地圖來確定攻擊計劃。

為什么年輕的英國、美國、法國極端分子愿意加入“伊斯蘭國”而不是“基地”組織?哈佛大學助理教授巴拉克·門德爾松認為:“‘基地組織最大的成果是‘9·11恐怖事件,但那都是十幾年前的事情了。很多現在的極端分子那時還是小孩,他們對那些已經老去的組織沒什么歸屬感。”根據布魯金斯美國與伊斯蘭世界關系研究項目公布的報告,推特伊斯蘭使用者被定性和定量研究,安卓手機使用者高達69%,蘋果手機被“伊斯蘭國”基于安全性考量只占30%,并還將開始禁用。國家地點很多沒有選擇開啟。使用時區集中在巴格達時區、基輔、雅典、利亞德和阿姆斯特丹。42%的賬號宣稱他們并不是來自敘利亞或伊拉克,而是來自“伊斯蘭國”。語言上18%是英語,6%是法語,阿拉伯語占73%。賬號針對西方的支持者進行宣傳的比例引起矚目,英語、法語加在一起人數可以占到“恐怖網民”的四分之一。

馬來西亞反恐特別行動副總監阿育漢指出,無論是在招募、聯絡、策劃和發動攻擊方面,卡伊達等組織都已改變策略。“以前招募新人不僅要面對面,還要花一年時間來訓練,但現在通過社交網站,只需數天甚至數小時,這些新成員就能參與恐怖活動,發動恐怖襲擊。”他指出,這是因為現在恐怖分子采用的新策略是以“獨狼式”發動恐怖襲擊,即單獨行動,而這也讓警方更加難以追查恐怖分子的行蹤及采取預防措施。

“獨狼”大多為男性,年齡在18~29歲,此前毫無戰爭經驗,與敘利亞也毫無瓜葛。他們往往游離于社會邊緣,對國家心懷不滿、缺乏認同感和歸屬感。而他們在社交網絡上的活躍,則吸引了更多的新人。很多從西方來的極端分子,在社交網絡上總是把自己的生活描述得“充滿溫情,充滿意義”。他們的平均“粉絲”數量1000個以上,遠高于普通用戶的200個。分析人士認為,這是“他們要對抗陌生環境帶來的恐懼”。極端分子們在社交網絡上和青少年的“互動”可謂無微不至,從如何獲得槍支和防彈衣的途徑,再到晚上如何避免蚊蟲叮咬,只要對方有提問,他們都會一一予以解答。另一方面,他們通過網絡挑釁美國,近日一個極端分子賬號發布了“遠眺”白宮的照片,此后被封號。

在恐怖主義3.0時代,社交網絡是如何變成極端組織回音室的?支持者們善用特定時間大量推送的戰術,使受眾誤以為推特上“伊斯蘭國”勢力強大。在大量“我們依然不知道一個人怎么背離歐洲的父母,消失后突然成為‘戰士”的歐美報道中,有一個特別之例。2014年8月敘利亞自由軍與“伊斯蘭國”交戰,戰后自由軍搜檢戰場,在其中一具“伊斯蘭國”士兵的尸體上,找到了800美元和一本美國護照。護照顯示,這位美國公民來自加利福尼亞州的圣迭戈,名叫道格拉斯·麥克阿瑟·麥凱恩(Douglas McArthur McCain),死時只有33歲。西方媒體迅速對麥凱恩的身份和身世進行了深入挖掘。人們很快得以一窺他在美國的早期生活:他出生在伊利諾伊州,后隨家人遷居明尼蘇達州,在一個郊區小鎮度過了平靜的童年。他在三兄弟中排行第二,父母是普通藍領,一家人每周都會去教堂。他酷愛打籃球,最喜歡的NBA球隊是芝加哥公牛隊,偶像是邁克爾·喬丹。他最喜歡的食物是比薩,最愛看的電視劇是《辛普森一家》。據明尼蘇達州法院記錄,麥凱恩先后因擾亂治安、私藏大麻、超速、盜竊、詐騙等罪名9次被捕。再后來,麥凱恩搬到加州圣迭戈,當地法庭記錄顯示他再也沒有觸犯法律的記錄。

麥凱恩在推特和臉書上的信息很豐富。2004年,他就皈依了伊斯蘭教。他的推特ID叫作“杜瓦利·哈立德”(Duale Khalid),臉書ID是“安拉的奴仆杜瓦利”(Duale ThaslaveofAllah)。推特個人簡介一欄寫著:伊斯蘭教凌駕一切。很長一段時間內,他在社交媒體上十分活躍。但是,直到親赴敘利亞之前一年,他的兩個賬號上還盡是些世俗瑣事,大部分時間都在跟朋友討論籃球,談論湖人隊的球員是多么差勁,很少提及伊斯蘭教和安拉。

在那之后,麥凱恩的推特和臉書突然陷入長達一年多的沉寂。直到2014年5月中旬,“伊斯蘭國”通過公開執行死刑,高調宣示對敘利亞城市拉卡(Raqqa)的控制權,幾周后,該組織向伊拉克北部發起軍事行動。與此同時,麥凱恩的社交賬號也“活”了過來。這一次,他的推特開始包含更多宗教內容。他主動向其他用戶推薦“伊斯蘭國”發言人的演講,與一些自稱“圣戰士兵”的人成為線上好友,在與他們的互動中日漸表現出對白人的厭惡。

在臉書上,他的形象也開始走向黑暗。他自稱“安拉的士兵”,上傳的照片中混雜著普通家庭生活和“伊斯蘭國”的黑色旗幟。他談論吸煙,閱讀《國家地理》,談論他在索馬里的朋友,還有他日漸高漲的宗教情緒。更加令抓典型的媒體震驚的是,就在麥凱恩死去幾天后,他的推特和臉書賬號,連同他社交圈內的大量關聯賬號,突然之間被刪除一空,另一些關聯賬號則改名換姓、另辟戰場。這一切的背后,是一股看不見的勢力。

為了重建已經消失幾個世紀之久的哈里發王國,“伊斯蘭國”正在利用社交網絡這一21世紀新生事物,作為其招募成員和籌措資金的關鍵渠道。歐美國家的年輕人加入“伊斯蘭國”的報道屢見不鮮。這些年輕人偷偷從家中跑出去,幾個月后,家人們在臉書或推特上看到他們長滿大胡子,一手拿著槍,另一手食指指向天空的照片。女孩們裹著黑色長袍,露出一張稚嫩的臉,她們宣布自己愛上了“伊斯蘭國”戰士。面對VICE記者,來自比利時的父親阿卜杜拉(Abdullah Al-Belgian)引導兒子相信“圣戰”,殺死比利時和歐洲的異教徒。而澳大利亞的父親卡勒德(Khaled Sharrouf)卻讓自己年僅7歲的兒子雙手提著政府軍士兵的人頭拍照,并上傳到推特炫耀。

“伊斯蘭國”的網絡目標人群主要分為三類。第一類是敘利亞和伊拉克本地居民,對于這類人群它往往恩威并施,一邊以武力恐嚇,一邊以優渥的待遇加以誘惑。第二類是生活在西方和其他某些地區的“敵人”,對這類人群,“伊斯蘭國”更急于表達仇恨、炫耀武力和宣示主張。第三類就是“圣戰”運動的潛在同情者和支持者,這些人可能生活在世界上任何地方,他們正是“伊斯蘭國”最希望拉攏和招募的對象。

2015年1月9日,《查理周刊》恐怖襲擊事件發生后,巴黎大清真寺為遇難者誦讀《古蘭經》

博弈場:技術與傳播之戰中的惡魔營銷

為了爭取第三類人群,社交網絡成了“伊斯蘭國”最重要的博弈場。據Soufan估算,2011年至今,已經有來自全球81個國家的1.2萬多名外國人加入了敘利亞恐怖組織,其中2500人來自西方國家。“圣戰”分子還經常通過匿名的社交平臺ask fm和即時通訊軟件Kik誘騙女性加入“伊斯蘭國”。長相英俊的英國籍“圣戰”分子阿布·奧斯曼(Abu Uthman)就曾經在ask fm上用@Uthaman的昵稱與別人交流。向他示好、求婚的女性數不勝數。他會鼓動這些“追星”女性進入戰區,指導她們如何到達敘利亞邊境。

“伊斯蘭國”對網絡的發力源自幕后強大的技術支持。意識到手下這些年輕的極端分子主要是沖著教派暴力沖突而來,沒有什么職業技能,“伊斯蘭國”的“國王”巴格達迪在最近發布的一段講話錄音中召喚醫生和工程師,協助建設他的“新國家”。“伊斯蘭國”并不滿足于在推特、臉書上發布消息,他們研發了自己的智能手機第三方應用程序(APP)——“黎明”。這個手機應用程序由“伊斯蘭國”推出,旨在“為高端客戶群服務,讓他們能夠實時掌握‘圣戰的最新消息”。“黎明”在網絡上架短短幾天就出現在4萬多條推特里,應用推送了大量宣傳圖片,包括“伊斯蘭國”戰士乘坐卡車經過一個標記為“巴格達”的標牌,旁白為“伊斯蘭國,我們正在向巴格達進發”,抑或是一架美國“黑鷹”直升機圖片,旁白為“很快就要加入我們的空軍”。很快已有上千人下載了這個APP,填寫完極為詳盡的個人資料后,就可以注冊使用。

曾經,極端組織通過互聯網極端思想論壇或下載鏈接等方式公開各類信息,社交網站更多扮演“配角”。在那種情形下,恐怖組織支持者只能接收,卻很難互動和二次傳播。另外,類似論壇或下載鏈接一旦被發現,很快就會被關閉,難以長時間維持。即便相關網站關掉相關賬號,恐怖組織由于相對隱蔽,一般不會暴露詳細信息,同時還可以隨意注冊新號,立即“回歸”。美國記者J.M.伯杰說:“一旦你注冊成功,這個APP就會推送‘伊斯蘭國的消息給你,微博的消息也會推送,并且附上文字、圖片、視頻、鏈接,以方便你在推特上轉載,或是傳播到其他的社交媒體網站上。”其后“黎明”被封鎖。

2014年1月21日,肯尼亞內羅畢購物中心恐怖襲擊案的4名嫌疑人被軍方押至案發現場進行案情調查

通過社交網絡,“伊斯蘭國”能夠與支持者直接互動,接受留言和轉發,擴大傳播范圍并提升速度,甚至直接在全球范圍內招募追隨者。2014年6月,伴隨“伊斯蘭國”在戰場上不斷取得進展,一段長達61分鐘的視頻在互聯網平臺上出現。視頻中,“伊斯蘭國”武裝人員在半夜敲響警方高級官員的家門,蒙住這名官員的眼睛,在臥室中砍下了這名官員的頭。分析師認為,正是視頻傳播的恐怖信息令伊拉克安全部隊在接下來的沖突中失去斗志、迅速瓦解,接連丟掉摩蘇爾和提克里特兩大重鎮。

2015年1月,索馬里青年黨的推特賬號@HSMPress向2萬名“粉絲”表示,將殺死被俘的法國特工丹尼斯·埃里克斯,隨即宣布其死訊。它通過推特網公布了法國特種部隊指揮官的一張照片,他在營救埃里克斯的行動中被殺害。“伊斯蘭國”官方控制多個推特賬號,讓他們的戰果、招募信息能大量流傳。盡管有多個推特賬號因貼出血腥照片和影片被停權處置,仍然阻止不了“伊斯蘭國”的宣傳機器,新的賬號紛紛誕生。另外新社交媒體正在五花八門地應對這個時代最敏感最酷的需要,也是恐怖分子的福音。諸如利用在線文本編輯平臺JustPaste這些工具來總結自己的戰斗情況、通過在線音頻分享平臺SoundCloud公布音頻報告,并通過Instagram和WhatsApp這些社交應用來發布圖片和視頻內容。

WhatsApp2014年底增加了端對端加密。社交網絡自身有趨私的特點,也讓極端組織形成綿密的信息網。卡梅倫連任后第一件事就是阻止snapchat和WhatsApp這樣主打私密社交的應用。“我們是否允許人們以我們不可能讀取的方式來通信呢?我的答案是:不允許,我們一定不允許。”

此前最善于利用互聯網的“恐怖偶像”是已被擊斃的奧拉基,在發展社交媒體策略方面,安瓦爾·奧拉基有兩個綽號,一個是“電郵上的伊瑪目”,另一個是“網絡上的本·拉登”。奧拉基出生在美國,在弗吉尼亞州一座清真寺擔任伊瑪目(伊斯蘭教長)。溫文爾雅的風格和激動人心的演講,讓奧拉基俘虜了一批又一批“粉絲”。這位“典型的現代恐怖分子”擅長操縱錯綜復雜的網絡,利用社交媒體“反抗西方國家的暴力”,向西方“出口”“基地”組織的意識形態。他在支持者建立的網站上寫:“互聯網已成為傳播‘圣戰號召的偉大介質。”2009年他指導的底特律的阿卜杜勒·穆塔拉布被控在圣誕節時將炸彈藏在內衣里,試圖炸毀美國西北航空公司253航班。他用電子郵件鼓勵美國軍方心理醫生尼達爾·馬利克·哈桑上校殺死美軍士兵。當年11月,哈桑被控在得克薩斯州胡德堡軍事基地槍殺13人,打傷43人。

“執法機構或情報機構想要監督社交媒體非常困難。”網絡安全智庫“美國網絡影響部”首席技術官約翰·邦賈尼爾認為,“推特可以踢走那些違反服務條款的人,但沒辦法阻止那些家伙回來創建另一個賬戶。”只憑政府的情報機構更多依靠二級和三級網站,而對于那些已經存在的地下網絡,就顯得被動許多。例如美國的1974年頒布的隱私法,要求政府機構公開對個人的數據,包括很多使用互相信息的規則。當然執法機構有一定豁免權,例如設計虛假網站誘捕恐怖分子,但是這個范圍不明確。

反恐專家科爾曼說,目前90%的互聯網恐怖活動是利用社交網絡工具進行的,社交網絡的聊天基地,不但作為虛擬防火墻為這些恐怖分子提供了為自己行為辯護的場所,而且還讓“粉絲”與這些恐怖活動代言人建立了直接的聯系。最重要的視頻和發布幾乎全是密碼保護過的支持“基地”組織的論壇率先發出。人們接受信息的習慣已經被社交網絡改變。大量自媒體追求速度和不加辨識,使很多與恐怖主義相關的信息傳播媲美路透社的發布形式。

與那些往半島電視臺寄錄像帶的舊恐怖分子有天壤之別,扎卡維發表在社交網絡上的演說,已經有唯一的官方性質。極端組織真實的公報和視頻自發從各網站流出。除了注冊推特外,他們也開始直接將自己的襲擊視頻上傳到YouTube上。“伊斯蘭國”就曾連續多次在網上發布針對美國、日本公民的斬首視頻引起全球關注。隨著傳統論壇逐漸式微,“伊斯蘭國”及時順應了這一潮流,比其他“圣戰”組織更快更好地利用社交網絡進行宣傳,用煽動性的語言和令人震撼的圖像成功樹立起了自己的“品牌”。運用標簽功能,即符號“#”連接特定詞條形成“推特”話題,以便被更多人看到。同時,在發送信息時,他們還會采用類似“病毒營銷”的辦法,即在極端團體信息中加入“#世界杯”之類的活躍標簽,這樣當人們搜索這些熱點詞時,就有可能看到“伊斯蘭國”的信息。在世界杯期間,“伊斯蘭國”為吸引全球關注,發布推特邀請阿根廷球星梅西加入“圣戰”,原因是梅西率隊淘汰了伊朗隊,而伊朗支持目前伊拉克現任的什葉派政府。這一策劃使得發生在伊拉克和敘利亞的極端主義武裝組織之亂被刻意包裝成這一區域內部教派之爭,而非恐怖主義之禍。

由此可見社交網絡上的熱門標簽是極端組織加速信息傳播的有效工具。從世界杯到加州地震,只要是熱門話題,都曾經被他們利用。2014年8月20日,“伊斯蘭國”在視頻網站YouTube上公布了美國記者詹姆斯·弗利(James Foley)被斬首的視頻。通過精心設置的標簽,視頻短時間內獲得大量用戶轉發評論,幾乎立即就登上了全球各大媒體頭條。

軍事力量和殘暴性成了“伊斯蘭國”的“惡魔網絡營銷”。和“基地”組織總是在不斷地宣稱成為基地組織成員的種種好處不同,“伊斯蘭國”的宣傳策略改變了,他們鼓勵西方護照持有者徹底毀掉自己的護照,以此來顯示自己破釜沉舟加盟恐怖主義事業的決心。“我們的很多兄弟的支持都是來自視頻,想想多少人在看了視頻之后加入了我們的隊伍吧。”恐怖分子尤尼斯(Younis Tsouli)用賬戶名Irhabi007說。發布視頻宣布為恐怖活動負責已經成了恐怖分子的最主要新聞發布平臺。

打擊網絡恐怖主義的一個力作就是對尤尼斯的摧毀。英國調查得出的情報包括汽車炸彈準備過程、在華盛頓特區的指令位置。但這些恐怖分子的學習能力同樣驚人,尤尼斯剛剛被抓,避過執法和情報機構耳目的新加密技術手段又在論壇里開始了“新知識”普及。一個老生常談的問題是,為什么美國中央情報局沒有封殺那些網站呢?回顧美國聯邦調查局上世紀40年代以來收集情報的主要渠道就是敵對勢力的報紙雜志,聯邦調查局一直在收集和翻譯這些危險網站。除了偵測情報,確定哪些極端組織的網站“最重要”一直是美國政府的難解之題。這些網站信息,視頻下面更新的“圣戰士兵”回復可能是一條重要的情報鏈。2012年12月,“基地”組織的頂級論壇Shamukh al-Islam被關閉。消息人士認為,該站被關閉,主要是受到美歐情報機構的壓力所導致。雖然該論壇在兩個月后重新上線,但在這一次關站行動之后,“基地”組織及其全球擁躉們開始加速對他們的網絡活動模式進行調整——將“圣戰”宣傳從Web論壇向社交媒體遷移。

也有政治專家分析,正是因為摧毀了“蜂巢”,蜜蜂才會到處亂飛。確實,歐美民權人士一直反對利用《查理周刊》事件擴大政府監視權的企圖。歐洲和美國,有關互聯網公司和電信運營商是否應該完全配合情報機構工作的爭論始終不休。

新恐怖主義下的新媒體

2014年國際知名智庫伍德羅·威爾遜國際學者中心的教授、來自以色列海法大學的加布里埃爾·威曼(Gabriel Weimann)發布了報告《新恐怖主義與新媒體》。他呼吁警惕社交媒體變成恐怖組織新陣地,并解釋了恐怖組織是如何運用各個新媒體渠道來吸引居住在歐洲、美國乃至全世界的目標受眾——年輕人。“恐怖分子的最重要目的是宣傳、激化以及招募新人。”威曼指出,“社交媒體對他們來說是實現這一目的相當好的方式。”根據威曼這份引起全世界關注的報告顯示,恐怖分子已經把大本營轉移到了社交媒體上。“他們最喜歡的就是以保護用戶隱私和言論自由而著稱的推特。”全世界主流新聞媒體都在推特上有著廣泛的影響力,讀者也將其作為主要新聞來源。

2011年3月1日,恐怖分子烏卡(Arid Uka)登上德國法蘭克福機場的一輛大巴實施自殺式爆炸襲擊前的幾小時,他還在網上看“基地”組織在YouTube上的宣傳視頻。2013年9月,恐怖組織伊斯蘭青年黨襲擊了肯尼亞的一家商場(Westgate Mall),并在數小時后將襲擊過程細節披露在推特上。該組織在推特上的賬戶在2011年底建立之后一直非常活躍,并獲得了超過1.5萬個追隨者,其中包括不少記者和恐怖主義分析師。不僅是第一手實時報道媒體,推特甚至承擔了恐怖組織內部溝通的任務。2014年8月美軍空襲敘利亞的時候,敘利亞的“基地”組織就用推特的實時功能溝通緊急信息并組織反撲。另一個經常被提及的例子是,“敘利亞電子軍”在2013年的4月23日侵入美聯社的推特賬號發布了一條有關白宮遭炸彈襲擊、奧巴馬受傷的假新聞,資本市場一瞬間蒸發1360億美元。

2013年4月19日,美國馬薩諸塞州警方進入一棟大樓搜捕波士頓爆炸案嫌犯

恐怖主義發展速度一直緊跟互聯網潮流。1988年在全球互聯網發展的早期,世界上就已經有了12個恐怖主義網站。2003年4月“基地”組織第三號人物祖巴亞達被捕,他的個人計算機中發現了大量從一個秘密阿拉伯文網站上下載的機密資料。這些材料數量的峰值在“9·11”之前達到高峰。經過美國政府官員調查后證實,劫機者曾利用Yahoo和hotmail提供的免費信箱互相聯絡,包括接受指令和協調襲擊計劃。他們是網絡工具的最先鋒使用者,更令人驚訝的是,首位被監禁的嫌犯使用的hotmail郵箱“pilotz123@hotmail.com”正是他申請美國學校飛行訓練的郵箱。本·拉登使用的加密衛星電話compact M型電話,是在紐約德爾帕拉衛星網絡公司購買的。拉登用這臺電話與阿塞拜疆、巴基斯坦、沙特、蘇丹、埃及等地的成員聯絡了很久。公開運用互聯網功能,對于“基地”組織、哈馬斯運動以及一些穆斯林武裝集團都早已熟練,尤其是針對西方國家的“圣戰”,利用網絡指揮恐怖分子一步步完成了“9·11”襲擊。

招兵買馬、爭取資金和“發布指導信息”的宗旨不曾改變。無論恐怖分子的行為宗旨是何等的中世紀,善于運用互聯網以及社交媒體已經使恐怖組織的蔓延速度、廣度和行動準確性大為提升。早年在美軍發動的“蟒蛇行動”中檢測到,“基地”組織的指揮人員依然在利用hotmail免費郵件聯系。筆記本只要連接衛星電話,信息可以自由在網上互通。郵件有密碼就可以共享,不用推送。在MSN、ICQ等早期社交軟件中,免費和注冊資料不嚴,也幾乎不會暴露真實的身份。經過數據偵查發現有關體育內容的聊天室里,利用暗號和標志性的符號達成的組織內交流幾乎很難被發覺。

加密技術在“基地”組織內部誕生出了一種被稱作“Steganography”的技術,能夠將資料隱藏在聲音、錄像和圖片等類型文件中,只需要一個密碼,就可以從一個普通文件中破解出恐怖組織信息。同樣,那些維護隱私的功能也被恐怖分子嫻熟利用。美國情報機構發現,隱含信息往往藏在數碼圖片中或者用暗語寫成,然后通過壓縮傳送。舉開頭所提游戲機來說,在游戲主機上有三種方案為恐怖分子提供通信渠道,分別是:從PS網絡在線游戲服務發送消息、語音聊天、在游戲里溝通。購物網Ebay上也有大量隱藏和加密的“基地”組織信息,當時的源頭來自巴基斯坦境內網吧和全世界的公共圖書館。根據美國情報機構統計,網絡技術的利用效率在逐漸升級。

2004年是一個信息分水嶺,互聯網上的加密的恐怖活動,被恐怖分子越來越自發性的“分享”和“炫耀”取代了。2008年隨著社交媒體的普及下,中心化論壇受到打擊之下的活躍分子開展了“六維空間”傳播。他們不再懼怕西方政府與情報機構對正統“圣戰”論壇的封鎖與打壓行動,而是更多地通過去中心、扁平化的社交網絡與草根支持者們溝通交流。哈馬斯就上線了自己的視頻分享網站AqsaTube,聲稱這是“第一個專注伊斯蘭和‘基地組織相關聲音視頻分享的巴勒斯坦網站”,網站的頁面和標識設計幾乎和YouTube一模一樣。“后拉登”時代里,嚴密化和松散化雙重方向發展,恐怖組織越發國際化。不斷有新領導人出現和新成員加入,已經有了自組織性。軍事專家把這種組織歸納為“蛇形”。中心性不高的恐怖分子雖然在核心人物被捕之后被打散,但是單一作戰的計劃卻不會受到影響。

“微恐怖主義”、“化整為零”成了新思路,恐怖組織和個人在全世界范圍內的“本土化”也隨著社交網絡發展越來越行之有效。倫敦大學國王學院彼得·諾伊曼教授說,極端分子從論壇轉移到社交網絡,傳播效應遠勝于以前面對面的組織形式。“如果恐怖分子失去社交媒體后,將面對無法生存、無法招人的局面。”越來越多民眾在社交媒體上習慣于建立自己的虛擬身份。通過智能手機和移動終端,社交網絡的交流是輕松、即時迅速并且私密的。“獨狼”行動強調的是單人也可以實施大規模屠殺的武器行兇。

2013年3月28日,“基地”組織北非分支(AQIM)的安達盧斯媒體基金會創建推特賬號。4月初,該基金會宣布“敞開大門”,接受來自國際媒體和公眾的提問。問題將被提交給該基金會的領導者謝赫·艾哈邁德·阿布·阿卜杜勒·伊拉。他的回答將被制作成一個文件,以阿拉伯語、英語、法語等多種語言發布,供人們下載。同時,AQIM連發3條推文,用阿拉伯語和蹩腳的英語向法國總統奧朗德喊話,宣布法國人質菲利普·韋爾東的死訊,并警告說,如果法國不撤走在北非國家馬里的4000名士兵,就殺死其余幾名人質。最直接的目的是,找到具有各種“專長”的人才,比如具有醫學、化學、電子、武器制造、媒體、管理等學科背景的人才。

2014年,全世界范圍內極端組織的網站已近1萬個,這還不包括社交網絡上的影響。大多數恐怖組織聯系松散,高技術手段、網絡本身的匿名性、交互性以及遍及全球的特點,正符合新思路的要求。不僅僅是24種語言,除了斬首等視頻,還有大量社會生活推送,尤其宣傳戰爭的影片從火爆場面到特技堪比大制作電影。組織成員不再完全誕生自貧困,一些掌握先進技術出身富裕的人也加入了。沒有標度特征,也沒有小世界性,網絡既不規則也不隨機,至今也沒有研究結論,給恐怖組織構建網絡以及網絡特性做一個歸納總結。

美國安全局也在一份特別報告中列出了恐怖組織都在臉書上主要干什么:最主要的功能是,散布運作和策略方面的信息,比如炸藥配方、武器的保養和使用、射擊技術等。其次是聯絡信息,提供其他恐怖組織的網站鏈接。再次是作為恐怖組織的宣傳陣地,進行意識形態上的“洗腦”。另外還通過數據挖掘對打擊目標進行遠程偵察。

如何界定社交網絡上的“圣戰”運動?是把它當成一種實質性的安全威脅,還是作為情報滲透來處理?根據各國的反恐經驗,如果是前者,政府和科技公司應當投入更大精力,移除或限制極端團體的網絡觸角;如果是后者,則應當注重監控那些有機會接觸極端團體的普通用戶。深受困擾的推特和YouTube已經實踐過第一種方法。它們曾試圖清除相關用戶和內容,或是把他們驅趕到相對較為封閉的小眾網絡平臺上去,可惜收效甚微。因為想要完全清除或者驅趕極端團體,不光費時費力,法律上也存在一定障礙。每一次官方對恐怖組織賬號進行查封,只會引來更多草根“圣戰”支持者的諷刺。

曾經針對阿拉伯語等語種的反恐監測失效,但同時內部增長出的聲音也在產生巨大影響力。諾貝爾和平獎被授予了來自巴基斯坦的17歲女孩“博主”馬拉拉,馬拉拉由于在BBC開設的烏爾都語網站上撰寫博客評判塔利班歧視婦女、剝奪當地女孩子上學權利的文章而受到世人關注。塔利班為了報復馬拉拉,在2012年10月9日馬拉拉上學的路上襲擊了她,幾乎奪去了她的生命。幸運的是,馬拉拉得到了及時的救治。2013年7月12日,聯合國將這一天定為“馬拉拉日”。馬拉拉在聯合國發表演講呼吁世界各國關注巴基斯坦女孩的教育問題。可以看到,社交網絡正在成為戰區人民發表自己意見的重要平臺。來自伊拉克的推特用戶發送了大量的求助信息要求美國對盤踞在伊拉克的“伊斯蘭國”恐怖分子進行軍事打擊。

今年1月社交網絡恐怖遭到戴著標志性的蓋伊·福克斯(Guy Fawkes)面具的黑客宣戰。“匿名者”(Anonymous)是一個由大批黑客組成的松散團隊,置身于多個全球沖突內,此前在以色列和美國都發起過攻擊。該組織發誓將關閉與恐怖分子相關聯的社交網絡賬號。“我們將追蹤你們的所有網上活動,我們將關閉你們在每個社交網絡上的賬號。把你們像病毒一樣殺掉。”到2月黑客的#opisis#行動已攻陷數百個“伊斯蘭國”賬號。但同樣是恐怖活動,波士頓爆炸案曾經讓《連線》雜志記者發明的術語“眾包”——企業將工作分配給互聯網志愿軍這個形式——受到了爭議。當時社交新聞社區reddit立刻開始創建“人肉”推理系統,使連續兩個美國學生被網民指認成了嫌疑人,后來reddit總經理又專門出來道歉。因為警方及時公布現場觀眾手機照片視頻分析,也確實迅速鎖定了犯罪嫌疑人。社交媒體雖然有道德界限不能逾越,但確實激發了公眾的創造性應對能力。互聯網雖然是被稱為海陸空天以外的軍事上的“第五空間”,可是實際上這又與互聯網精神相悖。兩難還在繼續。