劉慈欣裝在格子襯衫里的人

文|洪鵠 采訪|洪鵠 鄭嘉馨 修新羽 編輯|趙涵漠

攝影|黎曉亮 圖片統籌|于千

服飾提供|UNIQLO AND LEMAIRE

劉慈欣裝在格子襯衫里的人

文|洪鵠 采訪|洪鵠 鄭嘉馨 修新羽 編輯|趙涵漠

攝影|黎曉亮 圖片統籌|于千

服飾提供|UNIQLO AND LEMAIRE

大部分時候,劉慈欣不會讓創作之外的劉慈欣溢出他“普通而謹慎的計算機工程師”的人物設定,但有些時刻他好像還是沒能關住他:比如他從來都是酒局最后離場的人,而從來沒有人見過他喝醉,他談起刀槍時滔滔不絕、眼神發亮,他其實“不小心”讀過卡夫卡的所有中文譯作。“一個穿格子襯衫的、普通的中年工程師”是他對自己的人物設定,用以掩藏他強悍而冷酷的價值觀。

上太空的時間表

因為《三體》入圍了星云獎,6月份劉慈欣先生剛去了一趟美國。他待了一個多月,見見朋友,到處轉轉,從芝加哥一路走到紐約,雖然沒得獎也心情不錯。

但對于8月份的雨果獎頒獎禮,他就謹慎了,怕耽誤時間。“剛回來半個月,哪能再白跑一趟?”看看地圖,頒獎的地方在斯波坎—人口21萬的一個美國小城,看起來毫無吸引力,“聽都沒聽說過,感覺跟我們陽泉差不多”。他還特地給組委會發了封郵件,問人家,是不是一定要過來參加?對方的答復是:不一定,照您的意愿來。

“我心想,這不就是不可能得獎的意思嘛。按咱們國家的規矩,要是你得了,人家肯定得說‘你可千萬要來’啊。”

幾方面一合計,劉慈欣決定不去了。8月23號《三體》被宣布獲得世界科幻大會頒發的雨果獎最佳長篇小說時,這個地球上第一個獲此殊榮的亞洲人,正在他生活的小城陽泉一條泥濘的路上開車。《科幻世界》的編輯打電話告訴他這個消息,他聽了挺平靜—對于得獎,也對于沒去現場這事。幾個小時后,平靜被打破了。他上網,看到頒獎禮上《三體》獲獎的消息不是由主持人,也不是由前任獲獎者,或者美國總統,或者其他任何人,而是由美國航天局宇航員Kjell Lindgren從漂浮在地球之外350萬公里的國際空間站里用視頻連線宣布的,他坐在電腦前,“說不后悔那是假的”。

在北京一家三星級賓館的朝北房間里,劉慈欣沮喪地向《人物》記者回憶了這個錯誤決定。他穿著一件印著三體圖案的黑色T恤,“是粉絲送的,一模一樣的送了半打”,他可以每天一件地連穿一周。

由宇航員頒獎到底是特意為他準備的一份禮物,還是一個偶然?劉慈欣不知道。他根本沒想到會有這樣一個環節的設計,知道的話斯波坎在天涯海角他也要去了。劉慈欣不止一次被媒體問,在世的所有人,最希望誰讀到《三體》?他的答案總是宇航員。他太好奇了,這個群體到底會如何看待他用文字去猜想、追求、創造,而他們身在其中的那個太空?

大多數人或多或少做過上太空的夢。這個夢想在人們的童年里如此普遍,如同它在他們長大成人之后普遍地被遺忘。但劉慈欣從來沒有忘了它。2011年,維珍航空第一個宣布了他們的太空商業計劃:交20萬美金,你就能跟隨他們的太空船飛到大氣層邊緣晃蕩幾分鐘再折返,完成短暫的“離開地球”。這讓不少人興奮:維珍宣布收到了800多人的訂金,其中包括霍金。劉慈欣卻對這個項目嗤之以鼻。在他看來,一個真正對太空向往的人,是無法滿足于那幾分鐘的停留的—這是為了發朋友圈么?“這個項目就是哄人的,”他說,“我要去就要體驗三四天,一個星期才好。”

這一天不會很快到來的。以自己對航天技術發展的長期觀察和航天商業化進展的估摸,劉慈欣在心里排了張時間表。他估計,能從“上幾分鐘太空”突破到如他所愿的“上幾天太空”、同時又有大于80%的安全系數,大概需要15年。但那時候費用一定很高,他認為會超過2000萬美元,“目標客戶仍然是富豪階層”。所以他還得等,等這類項目徹底成熟,變成大眾跳一跳就能夠得著的消費。他最后的計算是,30年。

每天早晨劉慈欣會繞著家附近的一座露天操場慢跑一小時,一周兩次的游泳也堅持得規律。他今年52歲,看起來比實際年齡年輕不少,這可能要歸功于他大學男生一樣的平頭,青年程序員風格的隨意衣著(他喜歡在T恤外穿一件格子襯衫,配上寬松的牛仔褲),以及以他這個年紀來說幾乎沒有發福跡象的瘦長身材。在陽泉這座以煤礦聞名的山西小城,健身尚未成為時髦,和那些用長跑抵御中年危機、求得精神平靜的都市靈魂比起來,劉慈欣的鍛煉有著更實際—但似乎又更狂熱的訴求:他需要保持體魄,以便在30年后登上太空。

格子襯衫里的人

中國科幻從幕邊走向臺前、大面積進入公眾視野的節點是2010年秋天《三體Ⅲ死神永生》的出版。此前最暢銷的科幻小說是歷史題材的《天意》,作者錢莉芳是無錫一名中學歷史老師。《天意》2004年出版,是長賣型暢銷書,“三四年里大概賣了15萬本”,《科幻世界》副總編輯姚海軍向《人物》記者回憶,但只是賣得好,并沒有在科幻圈外形成話題。

劉慈欣從1999年開始在《科幻世界》上發表作品,大多是短篇小說和少量中篇。后來作為長篇出版的《三體Ⅰ》最早也是以連載的形式在《科幻世界》上刊登,讀者反響強烈。姚海軍本認為對劉這樣一個在短篇上有10年積累、并已達到純熟技藝的寫作者來說,“轉向更有分量的寫作”應該是必然的,但當時他并未感覺到劉慈欣有長篇寫作的“內在驅動力”。事實上,是在留意到《天意》的長期熱銷之后,劉慈欣才相信“中國寫科幻長篇的時機到來了”,并迅速開始了《三體Ⅱ》的創作。

劉慈欣向《人物》確認了這一細節。“寫長篇投入巨大,包括時間、精力、體力,我肯定要考慮投入產出比。”這符合他務實的個性。在創作之外從不天馬行空。

但劉慈欣又是一個比誰都慷慨的分享者,姚海軍說。科幻又被稱為點子文學,一個故事一般圍繞一個點子(即科幻設定)展開。《三體Ⅱ》里最重要的點子“黑暗森林法則”,就是現在每個科幻青年都能熟練背誦的那段“每個文明都是帶槍的獵人,像幽靈般潛行于林間,輕輕撥開擋路的樹枝,竭力不讓腳步發出一點兒聲音”,其中劉慈欣創造的“宇宙社會學”、猜疑鏈、技術爆炸等設定,都讓姚海軍覺得“2達到了一個非常高的高度,無論是技術設想還是故事架構,還是現實部分的文學性”,他一度擔心劉慈欣不可能做到自我超越。

收到《三體Ⅲ》書稿,姚海軍大吃一驚。“完全超出了人的這個預想,他能爆發成這樣子,在(點子)這個方面他做到了極致。”他承認《三體Ⅲ》是犧牲了文學性的,但它密集的科幻創想幾乎讓人恐懼。商業化的寫作者會把一個平庸的點子撐成一本書然后去賣錢,劉慈欣卻把“無數多個可以單獨寫成長篇、短篇的這些創意”塞進了一本書里。

劉慈欣的朋友、資深科幻迷小姬記得,整個科幻圈在《三體Ⅲ》出來后像地震一樣。同為科幻作家的韓松在一篇文章里寫道,劉慈欣這部小說把我們寫的那些“科幻”碾得粉碎,“我們以前寫的那些東西—至少是絕大多數,在《三體Ⅲ》面前,簡直不值一提”,“我們的確是不敢搞科幻了”。

但如何解釋《三體Ⅲ》在科幻圈之外的全面走紅?作為最硬的那類硬科幻,它本該對能擁抱它的人群有挑剔的篩選才是。

在劉慈欣本人看來,這就是“趕巧了”,第三部的出版趕上了微博的全盛期,這令《三體》得以作為一本話題書病毒般地擴散。北師大研究科幻文學的教授吳巖則肯定地告訴記者,“因為有《三體Ⅱ》的鋪墊,‘黑暗森林法則’給那些互聯網大佬看到了,他們覺得哎喲,這就是所謂互聯網世界的秘訣,后來(《三體Ⅲ》)出來就讓他們給推出去了”,繼而才成為全民話題。

2011年,雷軍向人推薦最多的一本書就是《三體》,在當時金山集團的戰略會議上,他花了很多時間分享閱讀體會,“不僅僅是最好的科幻小說,本質上是哲學書”,“其中的哲學道理對制定公司三到五年戰略非常有幫助”。加入這樣討論的還包括馬化騰、李彥宏、周鴻祎。而年輕的科幻小說家陳楸帆當年正在谷歌工作,公司里軟件工程師們對《三體》的火熱談論讓他印象深刻,因為劉慈欣本人是電力系統里的計算機工程師的緣故,“他們會覺得這是工程師寫給工程師的小說,非常親近”。如果不熟讀《三體》,幾乎無法參加那幾年的互聯網大會,因為那里充滿了劉慈欣創造的名詞:宇宙社會學、黑暗森林、思想鋼印、猜疑鏈、降維攻擊……一句話,《三體》成了中文互聯網世界的圣經。

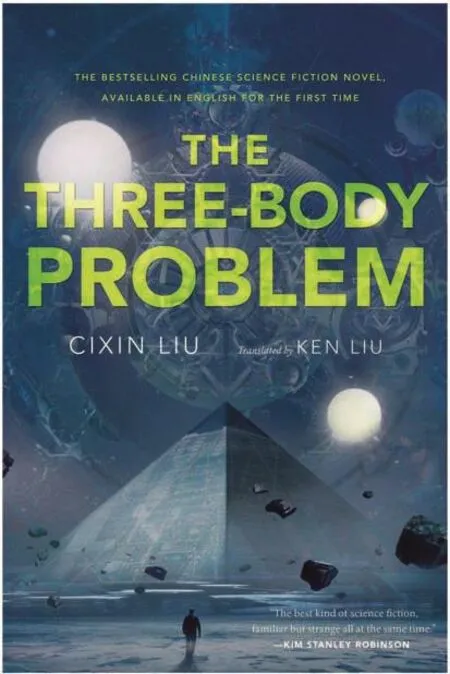

劉慈欣作品《三體》中文版、英文版封面

但劉慈欣本人對此毫無共鳴。他被邀請參加過好幾次這類大會,有時候還得和互聯網大佬們一起坐在臺上。“很尷尬,不知道聊什么,人家說的那些互聯網生態什么的你又不懂,偏偏還說是從你書里來的,只好不懂裝懂。”

為什么不拒絕呢?

“怎么拒絕?很多你沒有辦法拒絕的。”他對這個問題覺得很奇怪。

《人物》記者向他提起了一個人,《量子力學史話》的作者曹天元,這是幾年前一本科普暢銷書,異常好看。那位神秘的作者除了名字什么也沒暴露,牢牢地躲在書背后。

“我見過他一次。”劉慈欣眼神亮了。“是啊,像他那樣真不錯……”但他很快又否定了。“不一樣,《三體》可能受眾面更大吧,我不好那么做的。”

吳巖曾經有個表述,認為科幻迷都是特殊材料制成的,“對通常所謂的社會規范不大關心”。陳楸帆則認為科幻是一群不想長大的大男孩的文學,“這些人在正常的社會化過程中可能有一點阻礙,他不愿意讓自己成為一個完全社會化的人”。

但劉慈欣是個例外。“劉慈欣被動,但并不擰巴。”陳楸帆說。吳巖則認為,劉慈欣是個成熟的人,“沒有任何文人氣”。

劉慈欣給出的邏輯是,這是《三體》走紅的一部分—既然他愿意《三體》受到歡迎,愿意科幻更廣為人知,他就有義務為此站臺,做一些哪怕自己不大情愿的事情。他的配合度之高有時候到了神奇的程度,比如在8月底為新出版的《三體Ⅱ》英文版的一次簽售上,輪到一名自稱黨報退休干部的老者時,對方突然生氣地指責,自己年紀明明比劉慈欣大,他卻埋頭簽名不知道站起來跟自己握手,“非常沒有禮貌”。劉慈欣的反應是,毫不猶豫地站起來補握了一次手,而且看不出一絲不耐煩和不理解。

接受采訪,大部分問題老生常談,翻來覆去,他熟練地回答,眼睛掃著地毯,有時會建議“問題最好圍繞科幻”,“我個人就不談了吧……我的個性就是非常普通”,但如果記者追問,他嘆口氣也會繼續回答。在一般的采訪中,劉慈欣愿意給出的個人情況大抵如下:一個普通的中年男人,妻子是單位同事,有個女兒,她們都不讀科幻也不關心他的創作(但他覺得這樣挺好)。他的大部分時間在廠區和生活區之間度過,朝九晚五,下班要接女兒回家。他工作敬業,拿到了12級工資,是廠里的高級工程師。為人信得過,單位里從門衛到領導都找他修過電腦。

小姬記得她第一次見到劉慈欣時,后者正穿了件格子襯衫配跨欄背心。“我覺得那就是他對自己的人設嘛,”小姬說,“一個土土的工程師”。當你和他聊科幻,或者你們聊開了,“他內核真的是那種閃閃發光的狀態,你能感受得到,特別明顯”,但大部分時候,劉慈欣慣性地以那幾個詞打發著別人對他本人的好奇。他曾經在接受《天南》采訪時有過一段典型的自我描述:

“我在自己生活中是很普通的人,我的政治觀點溫和,我既不主張革命也不特別保守,我既不左也不右,我遵守所有的游戲規則,我和我的行為準則與其他人沒有兩樣。”

這種時候你應該知道,他又套上他那件格子襯衫了。

東方紅與凡爾納

從北京搭高鐵兩小時零六分鐘,到達山西陽泉。這座城市以豐富的無煙煤礦藏著稱,除此之外沒有太多亮點。劉慈欣1963年6月出生在北京,但他對北京沒有記憶。他3歲時,原本在中國煤炭設計院工作的父親因為政治原因被下放到此地,成了陽泉煤炭三礦的一名礦工。劉慈欣強調,這在那個時代是非常普遍的家庭史,并無特別之處。

他的童年唯一不同的地方在于,他有一個妹妹—一個被留在了北京,由姥姥帶大的妹妹。“所以在那個年代,我是少有的,像一個獨生子女一樣長大的。”

陽泉是“文革”武斗的重災區,父母擔心他的成長,一度把劉慈欣送去了河南農村老家。這里面僅有一個夜晚值得書寫:那是一個暖和的春夜,他和全村的大人小孩一起站在池塘邊,仰望著星空,直到漆黑的天幕中一顆小星星緩緩飛過。那是東方紅一號,1970年4月25日,中國發射的第一顆人造衛星。

“這一年我7歲。”很多年后,劉慈欣在《三體Ⅱ》英文版后記中寫道。這時距人類第一顆人造衛星進入太空已經13年了,距第一名宇航員飛出地球也有9年,而就在一個星期前,阿波羅13號飛船剛剛從險象環生的登月飛行中返回地球。“但這些當時的我都不知道,我看著那顆飛行的小星星,心中充滿了不可名狀的好奇和向往。而與這些感受同樣記憶深刻的,是我肚子中的饑餓。”

一年后他被接回陽泉父母身邊。“普通的小孩子。性格和成年后差不多,也沒有過什么斷裂,可能偏內向一點,但談不上不合群。”劉慈欣描述,他總是以自己毫不特別作為每一段回憶的注腳。

只是在那個計劃生育遠未開始的年代,“偽獨生子女”的身份讓他顯得特殊,也不太自在。但這點不自在和它帶來的巨大實惠相比不值一提—比起他那些有5個兄弟姐妹的同學,他不但吃得飽肚子,甚至還有零花錢可以一個月逛一次新華書店。

劉慈欣說,這里面有一點錯位:政治上地位低下的他們家,在經濟上卻比很多成分好的鄰居過得更有余裕。他私下覺得這還不錯,前者造就了他自甘邊緣、不愿為人矚目的性格(甚至父母也出于某種未能給孩子提供正常社會地位的羞慚而對他表現出一種放任自流、沒有任何望子成龍的期待的樣子)。后者則讓他有書可看。但申請加入少先隊屢次不得通過、最后作為全班唯一不能佩戴紅領巾的一員畢業的童年往事顯然還是傷害了他。

“可能是人生第一次感到恥辱,”他向《人物》記者回憶那個畢業典禮,“它帶來的影響是,我成年后,我覺得如果在一個單位里,任何集體,受到所謂不公啊,比如這個沒評上,那個沒給我,我不會有任何不甘。我有一種好像這些本來就不屬于我,非常自然,不得到命運垂青是如此意料之中、就應該這樣的潛意識。我后來跟人交流過,認識幾個和我類似家庭出身的人,都有這種想法。我還在一篇張藝謀的采訪中讀到過,他也是這樣的人。”

父親從北京帶來的一箱書是童年的安慰之一,里面有莎士比亞,有高爾基也有《青春之歌》。但快樂也常常伴隨著驚遽。有一天他躺在床上翻《紅巖》,書突然被抽走了,父親只留下一句:大毒草,不要看。而另一個夏天,劉慈欣正在看凡爾納的《地心游記》,書又被抽走了。

“我首先感到恐懼,首先怕的是父親又要罵我。其次恐懼我無法看完這本書。我當時還不知道這是科幻,我只是覺得太好看了,完全地被它吸引。”

書又落回了他手上。那一刻他覺得如同大赦。“這是科學幻想小說,”父親邊說邊往門外走,留下劉慈欣驚訝不已:里面不是真的?

原來幻想可以造就一個世界,遠比真實的世界更美妙。1975年,劉慈欣在“75·8特大洪水”后回了一趟河南,在超過當時世界紀錄的一天1005毫米的暴雨中,駐馬店崩塌了58座水壩,24萬人喪生。他看著漫山遍野的災民,“是世界末日的感覺”。也是這一年,他從一本天文書里第一次知道了光年的概念。想象光線以每秒30萬公里的速度穿越寒冷寂靜的太空,用想象把握那令人戰栗的廣漠和深遠,他感到被一種巨大的恐懼和敬畏所壓倒,“甚至體會到了一種吸毒般的快樂”。

就這樣,人造衛星、饑餓、東方紅、銀河、“文革”武斗、成分、凡爾納、光年、洪災—這些相去甚遠的東西糾纏在一起,構成了劉慈欣的早年生活。他逐漸發現自己擁有一種特殊的能力:那些遠超出人類感官范圍的極大和極小的尺度和存在,在別人看來就是大數字而已,而在他的大腦中卻可以無止境地清晰、無止境地變得形象化,他“能夠觸摸和感受到它們,就像觸摸樹木和巖石一樣”。

“直到今天,當150億光年的宇宙半徑和比夸克都小許多數量級的弦已經使人們麻木時,1光年和1納米的概念仍能在我的心中產生栩栩如生的宏大圖像,激起一種難以言表的宗教般的震撼和敬畏。與沒有這種感受的大多數人相比,我不知道這是幸運還是不幸。”

但有一點可以肯定:正是這種感受力,使劉慈欣先是成為一個科幻迷,進而成為科幻作家。

切換

在去《科幻世界》當編輯前,姚海軍在黑龍江伊春林場當了10年伐木工。他白天砍樹,晚上全力以赴辦一本叫《星云》的刊物。稿件來自全國的科幻作家和出版社編輯的提供,兩三個月出一期,他一個人完成編輯、校對、排版、印刷。最初《星云》是手刻蠟紙,后來變成了油印、鉛印,通過郵政給全國的科幻迷寄,一期最多寄過1200本。“后來郵費從2毛漲到了8毛,差點辦不下去。”姚海軍告訴《人物》,“大家就幫我籌錢,我把賬目說明登在每期刊物上,這樣子又辦了幾年。”

如果不是《科幻世界》后來的主動邀約,姚海軍甚至沒有想過要離開伊春動輒大雪封山的林場。“我的感覺是,那是一個雙重世界的生活,白天我很拼命地工作,下班后雖然疲憊但迅速進入到一個自己享受的精神世界里去,完全不會感覺孤獨。”他記得,劉慈欣對此表達過共鳴,“我們在這兩種狀態中能夠很順暢地切換,控制得很好。”

1985年劉慈欣從華北水利水電大學畢業,“差一點能留北京,要被分配到中國水科院”。最后關頭一個京籍學生名字擠上來了,劉慈欣被打回了山西。他的最終去向是深山里的娘子關火電廠,距離太原火車4小時,負責這里的計算機系統維護—在接下來的25年他都將待在這里,直到成為這家2000多人的大型電廠里的高級工程師。在“得不到命運垂青是如此意料之中”的心理暗示下,劉慈欣對這個結果表示滿意,“離家近嘛,方便照顧父母”。

劉慈欣對于外界執拗地把他描述成一個在深山里一手遮住煤灰、一手絕望寫作的卡夫卡無可奈何。包括他的好朋友韓松似乎也不夠了解,在一篇叫《路過科幻圣地娘子關》的文章里,韓松曾抒情地寫下“過娘子關的一剎那,我終于明白了,幻想發生于貧瘠、創痛和追趕”。但事實上,在娘子關火電廠因為2009年哥本哈根氣候大會一項節能減排決議而關閉之前,劉慈欣從未考慮離開這里。

“我們的福利很好,什么都發,有時候你甚至覺得錢沒處花。也不像外界想的那么乏味,這種廠他是個自成一體的小社會,有自己的醫院、圖書室,有電影院,還有舞廳。”劉慈欣告訴《人物》記者。而他的工作,一年只有三四個月比較繁忙,“其他時間非常自由,打開電腦就可以創作”。在沒有網絡的年代,他通過訂閱《科學美國人》等雜志了解世界上最新的科技動態,為創作積累素材,有過幾次不方便,“比如為了查一篇小說所需要的資料坐六七個小時火車去北京,去王府井書店”,但后來有了互聯網,這些都不再是問題。

每當論述起自己成長為科幻作家的路徑時,劉慈欣都會強調自己出身于正統的“科幻迷”而非“文學迷”。他聲稱自己的養分來自儒勒·凡爾納、阿瑟·克拉克、海因萊茵和阿西莫夫這些科幻作家,他說自己對文學漠不關心—可能除了《戰爭與和平》,相比現代后現代文學里人類對自身泛濫的自戀,托爾斯泰試圖展現歷史全景的努力至少令他動容。

但姚海軍有些懷疑這個說法。從2002年開始,他作為《科幻世界》與劉慈欣對口的責任編輯,和劉慈欣保持了長期的充分交流。他確信劉慈欣博覽群書,包括文學,從陀思妥耶夫斯基、卡夫卡到博爾赫斯、品欽他都深度涉獵過,“劉慈欣這方面是有一點復雜性的。有時候他話會說得很極端,比如要把科幻從文學中剝離出來,認為科幻不是文學,但后來者千萬不能上他的當”。

1985年對劉慈欣而言有幾場重要的閱讀。首先是他看完了他能找到且可以讀下來的關于量子力學的全部著作,包括朗道、狄拉克、薛定諤、海森堡等人的理論。他把它們與他大學時曾花長時間鉆研的狹義相對論并列,視之為確立自己價值觀的兩大基石。在此之前,他也曾試圖在哲學中尋找世界的依據,“讀過康德的第一批判”,對他而言幾無收獲。而狹義相對論和量子力學提供的兩套本身沖突的價值觀—在他這里卻毫不猶豫地被接受下來,“這是一個矛盾,確實。”劉慈欣說。但他必須承認,他同時成了因果鏈和打破因果鏈、確定性與不確定性的信徒。

也是在這一年他讀到了奧威爾那本著名的《1984》。劉慈欣堅持把它視為科幻小說(盡管它在科幻創作中處于極其邊緣的位置),但它向他展示的卻是一種文學干預現實的可能性。“主流文學描寫上帝創造的世界,科幻文學則像上帝一樣創造世界再描寫它。”劉慈欣后來在一篇名為《超越自戀》的創作談中寫道,在他看來,文學成為人學,沉溺于描摹社會意義上人與人的關系,不過是文藝復興后這幾百年的事,這段時間在整個人類歷史中只是滄海一粟。而文學本身—即使是最絢麗的創世神話,也無法媲美現代宇宙學中大爆炸理論的攝人心魄,或者廣義相對論詩一樣的時空觀。他認為“文學需要超越自戀,科幻給了文學一個機會,可以讓文學的目光再次寬闊起來”。

劉慈欣動筆的念頭誕生于麻將桌,那是1980年代末,他沒有女朋友,沒有消遣,每天下班后不是打牌就是打麻將。有一次,他一晚上輸掉了一個月的工資—800塊。這就是他的“那個時刻”,他是在“那個時刻”決定去寫點東西的:好歹填滿晚上的時間,就算不能掙錢,起碼別賠。

在娘子關,劉慈欣小心翼翼地掩藏他對科幻的愛好,不希望任何人知道,“因為這種愛好會讓一個人看起來很幼稚”。有一年在華語星云獎上,他編過一個劇本,虛構了一個把科幻天天掛在嘴上的年輕人,輕微地諷刺了他。青年科幻作家寶樹記得,劉慈欣甚至表達過,如果他是一個領導,手下有個人盡皆知的科幻迷,“我不會重用他”。劉慈欣承認自己有著在一家大型國企長年工作的慣性思維:在這里,偶爾出錯是可以被容忍的,不能容忍的是一個人的狂妄、幼稚、不成熟。

“他腦子里裝著無數宏大神奇的創意,同時,又相當的保守精明。從他的一些訪談可以看出,他不愿意改變現有的生活狀態,哪怕再多的金錢誘惑。”在知乎一條名為“寫《三體》的劉慈欣到底是一個怎樣的人”的熱門話題下,作為晚輩和朋友的陳楸帆忍不住寫下了他的印象。小姬則覺得,劉慈欣是她認識的最復雜的人之一,他的復雜來自于他的多面—不是兩面或三面,而是“你在他身上發現的任何一個特質,再接觸下去你都能找到和它相反的那個特質”,同樣存在,甚至同樣強烈。

大部分時候,劉慈欣不會讓創作之外的劉慈欣溢出他“普通而謹慎的計算機工程師”的人物設定,但有些時刻他好像還是沒能關住他:比如他從來都是酒局最后離場的人,而從來沒有人見過他喝醉,他談起刀槍時滔滔不絕、眼神發亮,他其實“不小心”讀過卡夫卡的所有中文譯作。姚海軍記得劉慈欣“還去當過幾個月建筑工人,說去就去了,說是為了體驗生活”。最終那本小說不了了之,但姚海軍相信劉慈欣又積攢了一堆可怕的點子。在一個場合,吳巖曾聽到劉慈欣對另一名科幻作家王晉康說,你寫什么你自己都信,而我從來都不相信我寫的。“他是個有閱歷的人,閱讀不是說你要走過千山萬水,而是在一個生活里面,沉下去,體會過生活的苦澀。”

創作三階段

劉慈欣不用微信,不在社交媒體上發言。但他會上豆瓣和知乎,“看大家對《三體》的討論”。知乎上有一種批評的聲音他不大認可:“說我這個人反對民主,是個威權主義者。”

他強調自己對政治毫無熱情,“即使在年輕的時候也完全不感興趣”,“就是天底下有那么多人,大家各關心各的事,我大概是最后一批會關心政治的人”。在他看來,《三體》里的設定完全不能說明他本人的政治傾向,“我只是假設了各種可能性,把它們排列組合出來。而《三體》寫的是宇宙最糟的一種可能。”

一年前,《人物》記者采訪加拿大著名科幻小說家羅伯特·索耶時,后者談及了他對劉慈欣以及《三體》里“最糟的宇宙”的理解。在索耶看來,中國歷史上一貫有懼外文化,從曾經的放棄海洋探索、閉關鎖國,到今天的移民不易、簽證難拿,而長城—包括眼下的網絡長城更是形象性的證據。而創造出富有侵略性的外星文明的劉慈欣正是這種閉鎖文化的典型產物。至于他本人—來自疆土遼闊、心態放松、鼓勵移民的加拿大,則習慣于在故事里設計友好的外星人形象,讓他們和地球人“在和平和繁榮中緊密團結”。

劉慈欣讀過這篇訪談,心中是不以為然的。當然,每個人都是時代歷史文化的產物,但這顯然無法解釋他和其他所有生于1963年夏天的中國嬰兒的差別。“他并不了解中國的科幻創作,”劉慈欣對《人物》記者說,“事實上在中國的科幻小說中,除了《三體》,除了我的小說,外星人幾乎全部都是正面的形象,和他寫的一樣,負責友好、和平和愛。”

《三體》里“最糟的宇宙”被劉慈欣歸名為他的“社會實驗創作”。回顧他從1999年在《科幻世界》發表第一篇小說《鯨歌》至今的創作歷程,劉慈欣認為自己“走了很大彎路”。在最初的階段,他本著對純科幻的熱情,“對人和人的社會完全不感興趣”,只想“展現美、把科學從方程式里解放出來”。這一階段的代表作品是他的“大藝術系列”三部曲。《詩云》里,李白讓中文的矩陣在星際中擴散,《夢之海》里,地球上的水被掏空了,只為凝結成太空中的冰雕。內心里,劉慈欣熱愛這個階段的自己,“一切現實的束縛都被拋棄了,只剩下在藝術和美的世界里恣意游戲,只剩下宇宙尺度上的狂歡”。 但他很快開始糾正自己,過分清醒地認識到“科幻小說是大眾文學,自己的科幻理念必須和讀者的欣賞趣味取得平衡”。人和人的社會開始進入他的科幻世界,逐漸由被迫變成自覺,嚴格遵守“科幻的風箏飛得再高,也要拴在堅實的大地上”的自我規訓,而劉慈欣中短篇小說中最受歡迎的那些—比如《鄉村教師》,比如《流浪地球》都是這個階段的典型。

但劉慈欣認為這是一條歧路。他在這條歧路上走遠了,“目光從星空中收回,變得越來越狹窄”。以他畢業最熱愛的一部科幻小說,阿瑟·克拉克的《2001太空漫游》為例,它描述的是人類從誕生到與宇宙融為一體的超級進化全過程—劉慈欣相信唯有如此的宏大,才能誕生創世的快感。

這個妥協的、不情不愿的第二階段被他用《三體》終結了。即使不能一步到位的“創世”,虛擬極端環境下的人類和地球文明,讓他重新對寫作興奮。而這種虛擬便是劉慈欣所謂的“社會實驗創作”,“其實這一嘗試很早就開始了,《超新星紀元》,以及之后的兩個短篇《贍養上帝》和《贍養人類》都屬于此列。”劉慈欣說,區別在于:《三體》之前,這種寫作是不自覺的。直到有一天他突然發現科幻文學一個奇特的功能:現實中的任何一種邪惡,都能在科幻中找到相應的設定,使之變為正義。反之,現實世界里最道德的義舉,也能通過虛構一個極端環境來使之消失合法性,甚至變得恐怖。

“這一發現令我著迷,且沉溺其中不可自拔,甚至產生了一種很邪惡的快感”。

最典型的例子是《三體Ⅲ》中的“圣母”女主角程心。作為人類社會民主選舉出的“執劍人”,程心在地球面對三體人的攻擊時有兩個選擇:按下按鈕,與三體世界同歸于盡,但這樣手上就將沾上毀滅地球的鮮血,在從小受到的“愛,仁慈,寬恕”的人類道德教育影響下,程心放棄了這次威懾但能夠讓人類存活的機會,扔掉了手里的遙控按鈕。第二次也是一樣,程心阻止了遠比她冷血、堅決的維德,她不能當一個令人類互相殘殺戰役的施令發號者,哪怕這能給地球最后活下去的機會。她選擇了軟弱和溫情的姿態—投降。

“寫這個人物就沒有想讓讀者喜歡”,劉慈欣說,“其實她的各種選擇,放在正常的社會中都是道德的、仁慈的、善良的,但是在《三體》的極端環境下,就是極大的作惡了。”

這泄露了劉慈欣的道德觀,他對道德的確定性持懷疑態度。他舉了個例子,安史之亂,張巡、許遠堅守睢陽,被圍數月,不久城中糧草用盡,兵民即將餓死。于是張巡帶頭殺死了自己的妻子,許遠則殺掉了家童,供士兵充饑。在他們的帶領下,城中開始合法吃人,全城六萬人,到被安祿山攻破時,三萬被吃掉。而張巡后被封為民族英雄—嘉獎他靠吃人換來的城池,以及節義。

“我只想說明,道德觀是有時效性的。在不同時期,道德觀是會變化的,甚至有可能是截然相反的。”

但他很快補充了一句:“我個人,對當下的道德完全接受,并不懷疑。包括民主自由,助人為樂,利他主義,這些都沒有問題。”

人類為什么值得被拯救

2007年在成都的白夜酒吧,劉慈欣和上海交大的科學史教授江曉原同樣有過一場關于“吃人”的辯論。當時劉慈欣假設,如果世界末日,只剩下他、江曉原和現場一位主持人美女,“我們三人攜帶著人類文明的一切,而我們必須吃了她才能夠生存下去,你吃嗎?”

江曉原說他肯定不會吃。

劉慈欣強調,可是全部文明都集中在我們手上。“莎士比亞、愛因斯坦、歌德……不吃的話,這些文明就要隨著你這個不負責任的舉動完全湮滅了。要知道宇宙是很冷酷的,如果我們都消失了,一片黑暗,這當中沒有人性不人性。只有現在選擇不人性,將來人性才有可能得到機會重新萌發。”

江曉原則認為:“如果我們吃了她,就丟失了人性,一個丟失了人性的人類,就已經自絕于莎士比亞、愛因斯坦、歌德……還有什么拯救的必要?”

“毫無疑問,我們誰都說服不了誰。”8年后在接受《人物》電話采訪時,江曉原對這場辯論仍然記憶猶新。

在江曉原看來,國際科幻創作的潮流—或者說主流都是反思科學。在19世紀末跨過儒勒·凡爾納“科學頌歌”的舊時代之后,一個多世紀以來,整個西方世界的科幻創作者們,幾乎都是在一個共同綱領下進行科幻創作的,這個綱領可以稱為反科學主義。

“這個綱領是如此強大,以至于贊成這個綱領的人會自覺地在這個綱領指導下進行創作,而不贊成或尚未深入思考過這個綱領的人,也會不自覺地被裹挾著在這個綱領下進行創作。”江曉原說。20世紀之后,幾乎所有西方科幻作品中的未來世界,都是黑暗和荒謬的,就是這個綱領最有力的明證。而中國的情形固然與不同,但在改革開放之后,國內的科幻作家們,整體上毫無疑問也都匯入了這股國際潮流。”

而劉慈欣是個例外。他仍然頂著那張“相信科學技術終將解決人類社會一切問題”的過氣綱領在寫作。江曉原的疑問是,在科學主義這樣的陳舊綱領下,為什么能誕生《三體》這樣的一流作品?

“在拉卡托斯的科學哲學理論中,這樣的現象是可以得到合理解釋的,因為按照拉卡托斯的看法,研究綱領雖然會‘過氣’,但我們永遠無法判定任何一個綱領徹底失去活力。所以,一個過氣的綱領,在劉慈欣這樣的‘大神’手下,仍然有可能產生出一流作品。換句話說,《三體》的成功,并不能成為科學主義綱領優秀的證明,但是可以成為劉慈欣創作能力強大的證明。”

對劉慈欣來說,科技發展的焦慮當然存在。他說他一生從未有過懷疑科學的時刻,但他所面對的困境是:科技的進步逐漸從“轟”的一聲變成了“簌”的一下,科技不再讓人震驚了。

科幻小說家、同時也是科幻小說研究者夏笳曾與劉慈欣就此有過一次對談,“比如說像我們更年輕的作家,我們可能會更關注人類面對變革之后,就是那個震驚勁兒過去了之后,我們怎么慢慢地適應新的這種過程,它可能是一種相對來說更加潛移默化的影響。我們寫的作品里的主人公可能一開始就已生活在一個發生了變化的世界里面。通過他對這個世界的反應,讓讀者看到這個世界跟我們現在所理解的世界有什么微妙的不同。”夏笳告訴《人物》記者。“但是劉慈欣并沒有因為遇到的困境而調整他的寫作策略,他仍然希望寫出那種讓人震驚的感覺。”

吳巖則更為悲觀地認為,在這個科技早已被祛魅的世界,從長遠看來,科幻小說整體而言都在走向衰亡。“這是大家的共識。”

江曉原問過劉慈欣一個問題,在中國的科幻作家中,其他人已走在了對科學理性存疑、反思,焦灼于科學給人帶來的“異化”上,唯有劉慈欣仍然保持著一種老式的信仰,堅信科技發展會帶來未來和光明。“但你又是最成功的,這是什么原因?”

劉慈欣的答案是,“正因為我表現出一種冷酷但又是冷靜的理性。而這種理性是合理的。你選擇的是人性,我選擇的是生存,而讀者認同了我的這種選擇。”他套用康德的一句話:敬畏頭頂的星空,但對心中的道德不以為然。