基于生態足跡模型的鄂爾多斯市土地生態承載力研究

郝軍 運向軍 段新喬

摘要 根據相關統計數據及資料,對鄂爾多斯市歷年土地生態足跡和生態承載力進行測算。結果表明:2006~2012年鄂爾多斯市人均生態足跡逐年增加,且已高于全國平均水平,土地生態承載力處于赤字階段,2012年研究區人均生態足跡為30.175 1 hm2,是其生態承載力的10.78倍。土地的生態承載長期力入不敷出,說明當地人們嚴重透支著未來土地的生產能力。

關鍵詞 生態足跡;生態承載力;鄂爾多斯市

中圖分類號 S29 文獻標識碼 A 文章編號 0517-6611(2015)34-254-03

自“可持續發展”理念被提出以來,關于可持續發展的研究就不缺乏熱點和創新點,從單一的人類社會可持續發展到人類、環境、土地協調的可持續發展,從全球的可持續發展到區域的可持續發展,都在不斷地創新和發展,生態足跡模型方法的引入將可持續發展的研究推到另一個高點。近年來內蒙古鄂爾多斯市發展迅速,已然變成了生態承載力研究的熱點地區。筆者運用生態足跡模型方法,測算了2006~2012年鄂爾多斯市土地生態足跡及其生態承載力,得出鄂爾多斯市土地生態處于嚴重的赤字階段。

1 數據來源與研究方法

1.1 研究區概況

鄂爾多斯市位于內蒙古高原的西南部,地理坐標為106°42′~111°27′ E、37°35′~40°51′ N,全市土地總面積86 882 km2,牧草地是其主要用地類型,占土地總面積的近67.51%。境內能源富集,資源富饒,特別是煤炭資源儲量巨大且埋深較淺,已探明儲量占內蒙古自治區保有儲量的51.17%,占全國的12.93%。2012年鄂爾多斯市完成地區生產總值3 656.8億元,扣除價格因素外,同比增長了13%。年末戶籍總人口152.08萬,常住人口200.42萬,人口密度約為18人/km2[1]。東勝區是鄂爾多斯市政府所在地,也是全市政治、經濟、文化、交通和信息中心,是全國百強縣,人均國內生產總值和地方財政收入均排在全國縣級單位的前20位。

1.2 數據來源分析

該研究數據來源于3個方面:第一,從《鄂爾多斯統計年鑒》,獲取人口數據、經濟數據、糧食、肉類、水產品作等產量數據和能源、電力等消費數據;第二,通過對鄂爾多斯市遙感影像的解譯,判斷各地類的用地面積;第三,相關參考文獻中提到的均衡因子、產量因子和平均產量等數據。

資料的準確性和真實性直接影響到計算結果的可靠性。上述用來計算鄂爾多斯市生態足跡和生態承載力中的相關數據均能真實反映地區的實際狀況,所有數據都以定量確定為基礎,個別難以查找的數據,通過實地調研和走訪確定,資料具有較高的可信度。

1.3 研究方法

1.3.1

生態足跡模型。

生態足跡模型最早是由加拿大生態經濟學家William Ress在1992年提出的,并由Wackernagel做了進一步的補充逐步發展和成熟的[2-4]。它是一套理論基礎科學、概念框架清晰、指標體系精簡和具有統一量綱的分析方法,可以應用于不同行政區域和不同行業的生態承載力、生態赤字的測算。我國于1999年最早引入了生態足跡模型計算方法,隨后就被眾多學者廣泛使用[5]。計算公式為:

EF=N×ef=N×(ci÷pi)×rj(1)

式中,EF、ef分別為地區總生態足跡和人均生態足跡;N為地區人口總數;i、j分別為消費物品和生產類型和生產性用地類型; ci、pi分別為第i種物品的消費總量和物品的平均生產力;rj為第j種生產性用地的均衡系數。

1.3.2 生態承載力計算。

世界環境與發展委員會(WCED)出版的《我們共同的未來》一書中提出,為了保持生物多樣性及其可持續發展,人類必須保留12%的土地面積用于生物多樣性保護[11]。因此,計算研究區生態承載力時,扣除這部分生產性用地面積,計算公式為:

EC=N×ec=N×(aj×rj×yj)

式中,EC和ec分別代表為地區總生態承載力和人均生態承載力;aj、rj、yj分別代表人均生產面積,均衡因子和產量因子;N代表人口總數。

2 結果與分析

2.1 均衡因子和產量因子的確定

2.1.1 均衡因子。

為統一各類生產性用地單位面積給人類生活帶來的滿足程度,更好地計算生態承載力,生態足跡模型法中引入了均衡因子,均衡因子可以形象地比喻為不同生產性用地的權重值。研究區均衡因子的確定綜合參考了國際上通用的均衡因子[3,6]和基于我國凈初級生產力測算的均衡因子[7-8],筆者認為二者與研究區生產性用地均存在一定的差異,不符合研究區實際狀況,故采用了劉某承等[8-9]基于內蒙古凈初級生產力測算的均衡因子作為此次的均衡因子,結果見表1。

2.1.2 產量因子。

產量因子是反映不同地區生產性用地類型的作物產量與全球平均水平[3]的差異,因此,不同地區的產量因子與其所處的自然地理條件和社會發展水平存在著直接關系。為更加合理地測算研究區生態承載力,筆者選擇了與研究區自然條件和社會經濟條件相近的地區產量因子為參考[9-10],最終確定研究區的產量因子,結果見表1。

表1 研究區均衡因子與產量因子確定結果

類型耕地林地牧草地水域建設用地化石燃料用地

均衡因子1.501.590.790.621.501.59

產量因子0.520.681.081.110.520

2.2 生態足跡的計算

2.2.1 指標的選擇。

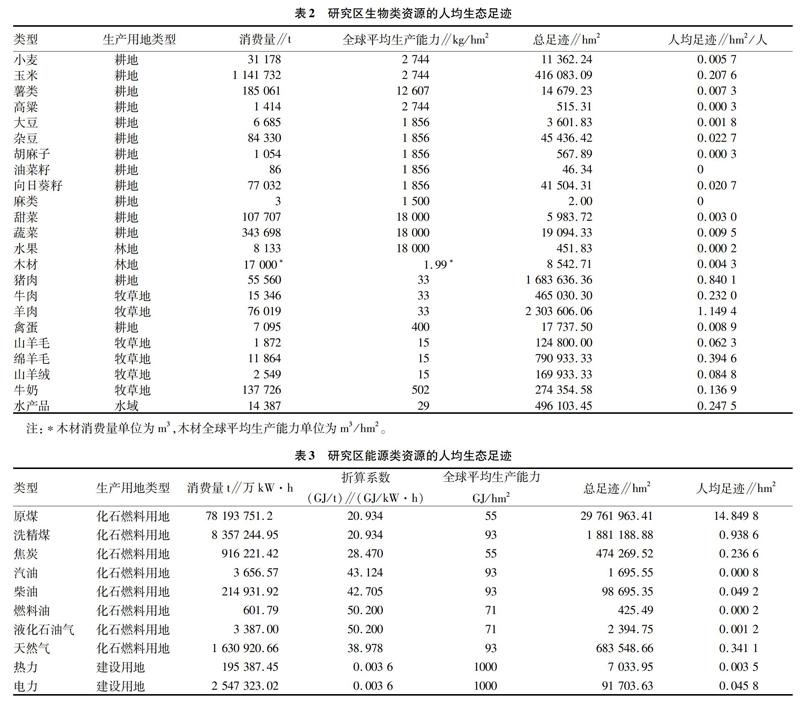

為更加真實地反映鄂爾多斯市生態足跡,文中選擇了與城鄉居民生活水平相關的生物類資源,如小麥、馬鈴薯、玉米、羊肉等;能源類資源主要選擇了原煤、電力、天然氣等重要的消費品,結果見表2和表3。

2.2.2 人均生態足跡的計算。

利用公式(1)分別計算研究區生物資源類和能源類的人均生態足跡,生態足跡的計算中采用的人口數據為研究區常住人口,人均生態足跡計算結果見表2和表3。

2.3 生態足跡結果分析

2.3.1 單指標評價結果分析。

由表1可知,研究區生物資源類人均生態足跡最大的是羊肉,人均生態足跡為1.149 4 hm2,這一方面說明研究區人民生活水平比較富裕,對肉類的需求高于對糧食作物的需求;另一方面也證明了研究區是一個以牧業為主要生活方式的地區。

由表2可知,研究區能源類消費中人均生態足跡最大的是原煤,人均生態足跡為14.849 8 hm2,遠高于其他消費,這一方面說明研究區是一個以工業為主導產業的地區,對原煤的需求量較大;另一方面也證明了研究區是能源富集區。

研究區羊肉指標的生態足跡呈現逐年下降的趨勢,而原煤的生態足跡呈逐年上漲的趨勢,表明了研究區在過去的幾年間工業生產用地在不斷擠占農牧業生產用地。

2.3.2 歷年動態評價分析。

如圖1所示,2006~2012年,研究區的生物資源類和能源類人均生態足跡走勢截然相反。2011年前,生物資源類生態足跡呈逐年下降趨勢,而能源類生態足跡呈逐年上升趨勢;2011年后,生物資源類生態足跡略有上升,而能源類的生態足跡增長勢頭明顯放緩。2011年前后生態足跡的變化與研究區的GDP走勢有明顯的相關性,2011年之前研究區的GDP呈現出明顯的增長態勢,年均增長率為32.82%,而2012年研究區的GDP增長率僅為13.62%。經濟增長速度的放緩表現在能源類生態足跡上增速的放緩和生物資源類生態足跡的上升,經濟增長速度與能源類生態足跡的高度相關性表明了研究區工業增加值對地區生產總值的貢獻率較大,工業是拉動地區生產總值的重要因素。

2006~2012年,隨著GDP水平的不斷提高,研究區人均生態足跡呈逐年遞增的趨勢,人均生態足跡由2006年的13.334 3 hm2增加至2012年的30.175 1 hm2。說明研究區人均生活水平在不斷的提高,人均物品消費量在不斷的增長。6大類生產性用地中人均生態足跡面積最大的是化石燃料用地,其次是牧草地,這說明研究區是以工業為主的資源型城市,牧草地是研究區土地利用的主要類型。

在6大類生產性用地中,人均生態足跡逐年增加的生產性用地是建設用地和化石燃料用地,同時,有逐年遞減的生產性用地類型是耕地和牧草地,林地生產用地和水域的人均生態足跡變化不顯著。

盡管2006~2012年研究區人均生態足跡在不斷的增長,但單位GDP的生態足跡在不斷的下降,說明研究區土地集約利用水平在不斷的提高,單位GDP消耗的土地資源在不斷下降。

2.3.3 土地生態足跡與生態承載力的對比分析。

2012年研究區人均生態足跡為30.175 1 hm2,而人均生態承載力僅為2.798 7 hm2,人口對環境的壓力遠大于其生態承載力,生態足跡是生態承載力的10.78倍,這可以表述為研究區1年的人均消費額與10.78年的土地生態產出量相當,或者表述為,為滿足研究區現有的人均生活水平,需要相當于10.78倍的現有土地面積。人類在嚴重透支著土地的生態承載力,這容易引發土地退化和沙化等現象,難以實現土地資源的可持續發展。

對比過去幾年間研究區人口增長速度3.33%和人均生態足跡的增長速度14.86%,可以得出,研究區人均生態足跡的增加不僅是由人口增加引起的,人口增加對人均生態足跡增加的貢獻度僅為22.41%,由此可以判斷,研究區人均生態足跡的增加主要源于人民生活水平的提高、消費的增加。

3 結論與討論

2006~2012年鄂爾多斯人均生態足跡為20.47 hm2,高于2010年全國平均水平(1.657 hm2)12.35倍,說明研究區的人均消費水平高于全國平均水平。對比同期人均GDP,2012年研究區人均GDP為18.268萬元,是全國平均水平(3.84萬元)的4.76倍。這表明人均生態足跡與人均GDP水平呈正相關關系。

該研究采用生態足跡模型法分別計算了2006~2012年鄂爾多斯市的土地生態足跡和生態承載力,結果表明:研究區在過去的幾年里生態赤字嚴重。解決生態赤字問題需要采取以下措施:優化土地利用結構、合理利用土地;集約利用土地、提高土地集約利用程度;提高科學技術水平,調整產業結構等措施來提高土地的生態承載力。此外,還要嚴格限制人口增長速度,控制人口總量,消除貧困等因素引發對土地的過度掘取。

安徽農業科學 2015年

參考文獻

[1] 馬玉清.鄂爾多斯市統計年鑒(2013年)[M].北京:中國統計出版社,2013.

[2] REE W E.Eeological footprint and appropriated carryring capacity:What urban economics leaves out[J].Environment and urbanization,1992,4(2):34-45.

[3] WACKERNAGEL M,REE W E.Our ecological footprint:Reducing human impact on earth[M].Gabriela Island,B.C.Canada:New Society Publishers,1996.

[4] 李利鋒,成升魁.生態占用:衡量可持續發展的新指標[J].自然資源學報,2000,15(4):375-384.

[5] 張志強,孫成權,程國棟,等.可持續發展研究:進展與趨勢[J].地球科學進展,1999,14(6):589-595.

[6] CHAMBERS N,S IMMONS C,WACKERNAGEL M.Ecological footprint Analysis:Towards a sustainability indicator for business [M ].London:Earth scan Publications Ltd,2001:154-158.

[7] 劉建興.中國生態足跡的時間序列與地理分布[D].沈陽:東北大學,2004.

[8] 劉某承,李文華.基于凈初級生產力的中國各地生態足跡均衡因子測算[J].生態與農村環境學報,2010,26(5):401-406.

[9] 劉某承,李文華,謝高地.基于凈初級生產力的中國生態足跡產量因子測算[J].生態學雜志,2010,29(3):592-597.

[10] 張志強.中國西部12省(區市)的生態足跡[J].地理學報,2011,56(5):599-601.

[11] 世界環境與發展委員會.我們共同的未來[R].1987.

安徽農業科學,Journal of Anhui Agri. Sci.2015,43(34):257-260

責任編輯 徐麗華 責任校對 況玲玲