定窯瓷器萱草紋芻議

隋璐

【關鍵詞】定窯;瓷器;萱草紋

【摘 要】萱草紋是定窯瓷器代表性紋飾之一。定窯瓷器上的萱草紋模仿植物萱草的特征,有些與蓮荷紋形成組合。本文以考古發現為基礎,對定窯瓷器上的萱草紋進行了類型學研究,并進一步探討了此類紋飾的流行年代、對其他窯場的影響及與蓮荷紋組合的原因。

宋代陶瓷、絲織、金銀器、建筑彩繪中的花草紋樣多運用寫實手法表現,與自然物象相近,即所謂“生色花”。具體到定窯瓷器,《陶說》卷2引明谷應泰《博物要覽》云:“定器有劃花、繡花、印花三種,多因牡丹、萱草、飛鳳三種,時造式多工巧。”[1]《景德鎮陶錄》卷6也載:“(定窯)土脈細膩,質薄,有光素、凸花、劃花、印花、繡花諸種,多牡丹、萱草、飛鳳花式。”[2]這些文獻指出,萱草紋是定窯瓷器代表性紋飾之一。萱草是萱草科萱草屬植物,又名“忘憂草”“宜男草”,其莖部較長,基部叢生,葉片細長、彎卷,花瓣細長、反卷,這些特征與定器萱草紋基本吻合,是界定萱草紋樣的主要標準。本文以考古發現的萱草紋定器為基礎,運用類型學方法,梳理、概括了定窯瓷器萱草紋的基本面貌,并進一步探討了此類紋樣的影響、流行年代及與蓮荷紋組合的原因。

一、萱草紋定器的考古發現

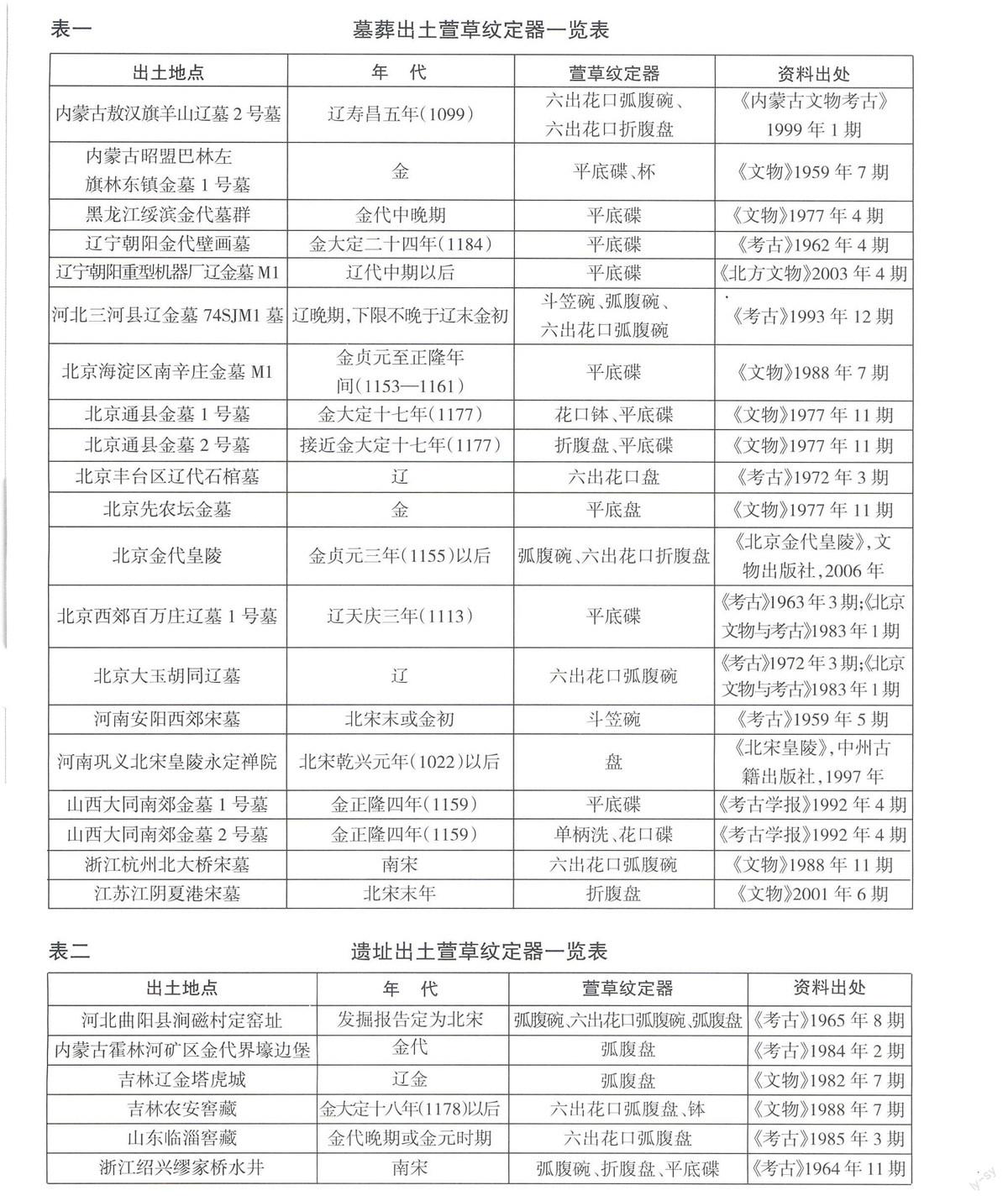

萱草紋定器主要在河北曲陽澗磁村定窯址[3]以及宋、遼、金時期的墓葬、窖藏、城址、水井中出土(見表一、二),流布廣泛,在內蒙古[4]、黑龍江[5]、遼寧[6]、吉林[7]、河北[8]、北京[9]、河南[10]、山西[11]、山東[12]、浙江[13]、江蘇[14]等地均有發現。大多質量上乘,胎體輕薄,有的瓷胎可薄至0.1厘米[15],釉面勻凈、光潤,工藝精湛,部分瓷器包鑲銅口,有些原已破碎,又用銅皮貼補[16],足見其倍受珍視。一般與其它定窯白瓷成批出土,體現了定窯商品性生產的可觀規模。在窖藏、水井、墓葬中,常有其它名窯精品瓷器或漆器、玉器、金銀器等伴出。在北方遼金統治區域內,隨葬萱草紋定器的墓主多為官員或貴族。綜合其分布范圍、器物特征、伴出情況及使用者身份來看,此類瓷器多屬當時的高檔暢銷品。河南鞏義北宋皇陵、北京金代皇陵陵區內出土的萱草紋定器的性質更為特殊,應為皇家用器。

考古發現的萱草紋定器均為白瓷,器型包括碗、盤、碟、杯、洗、缽等,以碗、盤、碟為主,多芒口器。萱草紋均施于器物內壁或內底,外壁多素面。

定窯萱草紋具有典雅、柔和的整體風格,多運用偏刀、淺刻的劃花技法,這種技法在《格古要論》《陶說》《景德鎮陶錄》等文獻中被譽為“最佳”。為增加立體感,常在紋飾輪廓線旁襯以細線,形成雙線劃花的裝飾效果。萱草的花、葉纖細、柔曲,部分內填較短的篦紋,吉林農安窖藏出土的刻蓮瓣紋缽內還見以篦紋為地、襯托主紋的做法。

二、型式分析

定器萱草紋的構圖較為固定,為適應器物內壁或內底的裝飾要求,均采用折枝構圖,依據布局方式的不同,可分為A、B二型。

A型 滿花式布局。據是否與蓮荷紋組合,分為二式。

Ⅰ式 單純萱草紋,未與蓮荷紋組合。基本構圖為在器物內壁或內底滿飾二或三朵花及卷曲的枝葉,主花多為7瓣。以河北曲陽澗磁村定窯址出土的弧腹碗,北京通縣金墓1號墓出土的平底碟(圖一,1),河北三河縣74SJM1墓出土的斗笠碗、弧腹碗(圖一,2)、六出花口弧腹碗,浙江紹興繆家橋水井出土的折腹盤,北京金代皇陵出土的六出花口折腹盤等所飾萱草紋為代表。

Ⅱ式 蓮荷萱草紋,萱草紋與蓮荷紋組合。基本構圖與A型Ⅰ式萱草紋幾乎完全一致,僅于萱草枝葉間增添一片側覆狀荷葉。就現有資料來看,僅見于定窯碗、盤類器物上。飾此式萱草紋的典型器物包括河北曲陽澗磁村定窯址出土的六出花口弧腹碗(圖二,1),內蒙古敖漢旗羊山2號墓出土的六出花口弧腹碗(圖二,2)、六出花口折腹盤,浙江杭州北大橋宋墓出土的六出花口弧腹碗,江蘇江陰夏港宋墓出土的折腹盤,河北三河縣74SJM1墓出土的斗笠碗,吉林農安窖藏出土的六出花口弧腹盤,北京金代皇陵出土的弧腹碗標本2001FJL∶90(圖二,3),河南安陽西郊宋墓出土的斗笠碗,等等。

B型 單獨紋樣的均衡式布局。又據是否與蓮荷紋組合,分為二式。

Ⅰ式 單純萱草紋。基本構圖為莖葉橫置于花朵之下,常見單朵花,花朵多為七瓣。飾此式萱草紋的典型器物包括黑龍江綏濱金代墓群出土的平底碟,內蒙古昭盟巴林左旗林東鎮金墓1號墓出土的平底碟、杯,遼寧朝陽重型機器廠遼金墓M1出土的平底碟、朝陽金代壁畫墓出土的平底碟(圖三,1),山西大同南郊金墓出土的平底碟、單柄洗(圖三,2)、花口碟(圖三,3),北京先農壇金墓出土的平底盤、海淀區南辛莊金墓M1出土的平底碟、通縣金墓2號墓出土的折腹盤、豐臺區遼代石棺墓出土的六出花口盤、北京西郊百萬莊遼墓1號墓出土的平底碟,浙江紹興繆家橋水井出土的平底碟,等等。

Ⅱ式 蓮荷萱草紋。基本構圖為一片側覆狀荷葉居中,上托一朵側視、盛開狀的荷花,下承萱草莖葉,花兩側常附對稱的兩片小葉,萱草莖葉與B型Ⅰ式相同。此式以內蒙古霍林河礦區金代界壕邊堡遺址出土的弧腹盤、吉林塔虎城遺址出土的弧腹盤、山東臨淄窖藏出土的六出花口弧腹盤(圖四,1)、吉林農安窖藏出土的缽(圖四,2)和刻蓮瓣紋缽、北京通縣金墓1號墓出土的花口缽(圖四,3)、北京大玉胡同遼墓出土的六出花口弧腹碗、河北曲陽澗磁村定窯址出土的弧腹盤等所飾蓮荷萱草紋為代表。

三、年代討論

從附表來看,定窯瓷器萱草紋主要流行于12世紀初及12世紀下半葉。內蒙古敖漢旗羊山2號墓是有明確紀年的出土萱草紋瓷器年代最早的墓葬,時間為遼道宗壽昌五年(1099),出土的六出花口弧腹碗、六出花口折腹盤與定窯址出土物基本一致,應是定窯產品。這表明萱草紋定器不僅在北宋晚期已經生產,還行銷于遼地。另外,北宋皇陵永定禪院出土的萱草紋白釉盤年代很可能早于羊山2號墓。永定禪院是專為宋真宗永定陵修建的皇家寺院,始建于乾興元年(1022)[17]。此盤雖殘缺嚴重,難以窺見紋飾構圖的全貌,但其萱草紋花、葉稍寬,風格不同于其它定器,這種差異或反映了定窯萱草紋的早期特征。

北京百萬莊遼墓1號墓墓志顯示其年代為遼天慶三年(1113),該墓與敖漢旗羊山2號墓分別為B型Ⅰ式、A型Ⅱ式萱草紋的出現提供了明確的年代下限。A型Ⅰ式、B型Ⅱ式萱草紋雖然尚未發現年代較早的紀年資料,但河北三河縣74SJM1遼墓、北京大玉胡同遼墓分別為二者的產生時代提供了參考。

定窯在金滅北宋以后,陷入了大約30年的停滯期,影響了北宋晚期劃花、印花等高檔產品的繼續生產。從考古發現來看,各型、式萱草紋均盛行于金代,年代集中于海陵王至金世宗統治時期。在河北三河縣74SJM1墓中,飾A型Ⅰ式萱草紋的斗笠碗、弧腹碗、六出花口弧腹碗與飾A型Ⅱ式萱草紋的斗笠碗并出;北京通縣金墓中,飾A型Ⅰ式萱草紋的平底碟與飾B型Ⅰ式萱草紋的折腹盤、飾B型Ⅱ式萱草紋的花口缽并出;吉林農安窖藏中,飾A型Ⅱ式萱草紋的六出花口弧腹盤與飾B型Ⅱ式萱草紋缽并出;浙江紹興繆家橋水井中,飾A型Ⅰ式萱草紋的折腹盤與飾B型Ⅰ式萱草紋的平底碟并出。這些情況表明,定窯各型、式萱草紋并不存在替代關系,流行時代基本重疊。

四、對其他窯場的影響

定窯在北宋晚期至金代達于鼎盛,以劃花、印花為代表的獨特風格定型化,支圈覆燒法被廣泛應用,產量大增,流布范圍進一步擴大,在宋金對峙期間,其產品還行銷至浙江、江蘇、江西、四川等南宋統治區域。早在晚唐、五代時期,定窯所產高檔精細白瓷已為社會上層使用,北宋至金代,其貢瓷的情況屢見于文獻記載。又據《武林舊事》載,二月二日“宮中排辦挑菜御宴”,南宋皇帝的賞賜物中就有“官窯、定器之類”,宮中賞花也要準備“官窯、定器”[18],表明定器還受到南宋宮廷的青睞,甚至與官窯瓷器地位等同,在一定程度上反映了南宋社會的審美風尚。在這樣的社會背景下,萱草紋作為定窯鼎盛期的典型紋樣,對于其他窯場,特別是南方窯場的瓷器裝飾產生了重要影響。

從出土資料可知,定窯A型Ⅰ式萱草紋的構圖形式還見于磁州窯、越窯、景德鎮窯及南豐白舍窯等窯場產品上。河北磁州窯如磁縣觀臺窯址出土的白釉仿定盤Ⅴ型Y6②∶10(圖五,1)[19],磁縣觀兵臺窯址出土的Ⅴ型碗(圖五,2)和Ⅶ型碗[20];浙江越窯如寺龍口越窯址出土的A型Ⅷ式碗標本Y1∶3(圖五,3)[21];江西景德鎮窯有湖田窯址出土的Ab型芒口圈足盤標本3(圖五,4)[22],江西南豐白舍窯瓦子山堆積出土的Ⅲ式碟(圖五,5)[23]等。江西吉水宋墓出土的六出花口弧腹碗(圖五,6)[24],芒口,米白色釉,內底心飾小朵卷草,使萱草紋枝條從中斷開、不連貫,顯示出與定窯構圖上的細微差別。該墓墓主死于嘉熙元年(1237),改葬于寶二年(1254),當時定窯所在地區已陷入蒙古軍統治之中,不太可能繼續燒造瓷器,銷往南方。這種圖式在景德鎮窯產品中也可見(圖五,7)[25]。景德鎮窯南宋后期的青白瓷流行覆燒工藝,碗、盤多芒口,釉色有青、白兩種,透明度降低[26],偏白的一種接近白瓷。《景德鎮陶錄》載:“(定窯)宋時所燒,出直隸定州。有南定器、北定器……其出南渡后者為南定,北貴于南。”[27]從紋飾構圖及劃花線條細淺、風格細膩的特征來看,湖田窯址出土的這件器物很可能為景德鎮仿定的“南定”產品。

定窯B型Ⅰ式萱草紋的構圖形式極為流行,在景德鎮窯、越窯、德化窯、光澤茅店窯、耀州窯等窯場產品中均可見到。如江西景德鎮湖田窯址出土的Aa型芒口圈足盤標本1(圖五,8)[28],浙江越窯寺龍口窯址出土的Ⅲ式碟標本T1○2a∶92(圖五,9)、標本T5○2b∶6[29],福建光澤茅店窯出土的青白瓷碟(圖五,10)[30]、德化窯蓋德碗坪侖窯址出土的二類Ⅱ型盒(圖五,11)[31],陜西耀州窯址出土的臥足坦底器殘片(圖五,12)[32]等。

關于耀州窯仿定的問題,《飲流齋說瓷》《古今中外陶瓷匯編》等均曾談到。《古今中外陶瓷匯編》載:“此窯在宋始著名,宋初曾仿汝器而略遜。后燒白磁仿定,其胎釉之精細者,頗似定器。但胎雖薄,然較定則尚厚;釉雖白,然較定則稍黃。其白色略帶灰色,不甚堅致,容易茅損。釉濃厚而有開片,亦有暗花,而為盤螭、飛鳳、萱草、牡丹之形(其暗花開片,亦與定器微異),往往有即稱為定器者。”[33]薛東星先生指出,文獻中被多次提及的耀州窯白瓷應指月白釉瓷器而言,乃受景德鎮青白瓷的影響而燒制[34]。從出土情況來看,與青瓷相比,耀州窯月白釉瓷器數量不多,還未發現萱草紋裝飾。上引臥足坦底器殘片為灰胎,施青釉,釉色青綠微泛灰,紋飾特征與定窯萱草紋存在一定差別。

定窯B型Ⅱ式萱草紋的構圖形式還見于越窯產品中,如上林湖古銀錠湖窯區出土的C型盤標本彭Y26∶46、彭Y26∶47(圖五,13)[35]等。

以景德鎮窯、越窯為代表的南方窯場仿定萱草紋主要流行于南宋時期。湖田窯是景德鎮窯的代表性窯場,出土的Aa、Ab型芒口圈足盤均飾萱草紋。據窯址發掘報告,Aa、Ab型芒口圈足盤流行于第五期,年代在1225—1279年之間[36]。而景德鎮地區現已發掘的銅鑼山、柳家灣、道塘里等多處北宋時期窯址[37]中均未發現萱草紋瓷器。越窯上林湖古銀錠湖窯區出土的C型盤飾萱草紋,屬于越窯類型青瓷。在彭Y26窯址中,“官窯型”制品與傳統越窯型制品同窯合燒[38]。越窯在北宋晚期衰落,南宋初年因承擔宮廷用瓷的燒造任務一度復興,一般認為,與汝官窯風格相近的“官窯型”制品即為宮廷用瓷,因此,飾萱草紋的越窯類型青瓷的年代當與“官窯型”制品同時,產生于南宋初期。

定窯萱草紋通過瓷器貿易、其他窯場仿燒等途徑得以傳播,促進了南北方窯場間在瓷器裝飾層面的文化交流。

五、萱草紋與蓮荷紋組合的原因

萱草有“忘憂”與“宜男”雙重寓意。《詩經·衛風·伯兮》云:“焉得諼草,言樹之背。”[39]“萱”“諼”相通,“諼,忘也。”[40]萱草被賦予了“忘憂”的寓意。《博物志》也載:“中藥養性,謂合歡蠲忿,萱草忘憂。”[41]同時,古人相信孕婦佩帶萱草可生男孩,《南方草木狀》載:“婦人懷妊佩其花,生男者即此。”[42]《本草綱目》引周處《風土記》云:“懷妊婦人佩其花則生男,故名‘宜男。”[43]

蓮荷、萱草的組合在宋金之前并未產生,然而與其含義相近的蓮孩題材早在唐代就已被用于瓷器裝飾,如長沙窯窯址出土的一件青釉褐彩執壺上即繪有童子執蓮的形象[44]。宋金時期,蓮荷童子紋以圖案化的嬰孩攀枝形式為主,在定窯、磁州窯、耀州窯、景德鎮窯等窯場中廣泛流行。此類紋飾采用繪、印、刻、劃等不同裝飾技法,均以荷花、童子為基本要素,源于佛典中之“化生”,蘊含“宜子之祥”的寓意。宋金時期的瓷枕更常以臥童為枕身,荷葉作枕面,形成荷葉與童子的組合。《東京夢華錄》載,七夕時節,“小兒需買新荷葉執之,蓋效顰磨喝樂”[45]。《夢粱錄》《武林舊事》中也有相近的記載,只將“磨喝樂”換作“摩羅”,其形象大致為嬰孩持荷葉狀,與上述瓷枕特征相近。有學者指出“磨喝樂” “摩

[28] 同[22],第119頁。

[29] 同[21],第120、122頁。

[30] 林忠干:《福建光澤茅店窯的瓷業成就》,《東南文化》1990年3期。

[31] 福建省博物館:《德化窯》,文物出版社,1990年,第48頁。

[32] 陜西省考古研究所等:《宋代耀州窯址》,文物出版社,1998年,第418頁。

[33] 葉麟趾:《古今中外陶瓷匯編》,文奎堂書店,1934年,第16頁。

[34] 薛東星:《耀州窯月白釉瓷的初步探討》,《文博》1996年3期。

[35] 慈溪市博物館:《上林湖越窯》,科學出版社,2002年,第147頁。

[36] 同[22],第458、459頁。

[37] a.江西省文物考古研究所等:《江西景德鎮竟成銅鑼山窯址發掘簡報》,《文物》2007年5期;b.江西省文物工作隊:《江西景德鎮柳家灣古瓷窯址調查》,《考古》1985年4期;c.江西省文物考古研究所等:《江西景德鎮道塘里宋代窯址發掘簡報》,《文物》2011年10期。

[38] 同[35],第142頁。

(下轉70頁)(上接26頁)

[39]《詩經》,上海古籍出版社,1987年,第28頁。

[40] 漢·許慎撰,清·段玉裁注:《說文解字注》,上海古籍出版社,1981年,第25頁。

[41]晉·張華:《博物志》,中華書局,1985年,第39頁。

[42]晉·嵇含:《南方草木狀》,載《說郛》卷87,中國書店,1986年,第3頁。

[43]明·李時珍:《本草綱目(二)》,中國書店,1988年,第86頁。

[44] 盧浩:《傳神寫照 遷想妙得——淺析長沙市博物館藏長沙窯人物題材畫》,《南方文物》2012年2期。

[45] 宋·孟元老:《東京夢華錄》,中國商業出版社,1982年,第54頁。

[46] a.劉道廣:《從磨合羅的浮沉論民俗藝術的包容》,《東南大學學報(哲學社會科學版)》2011年4期 ;b.孫發成:《宋代的“磨喝樂”信仰及其形象——兼論宋孩兒枕與“磨喝樂”的淵源》,《民俗研究》2014年1期。

[47] 同[18],第187頁。

[48]宋·洪咨夔:《夏初臨》,載《全宋詞(簡體增訂本)》,中華書局,1999年,第3153頁。

[49]宋·西湖老人:《西湖老人繁勝錄》,中國商業出版社,1982年,第8頁。

[50]同[18],第42頁。

〔責任編輯:成彩虹〕