新亞書院:一種關于復興的理想

龐溟

一

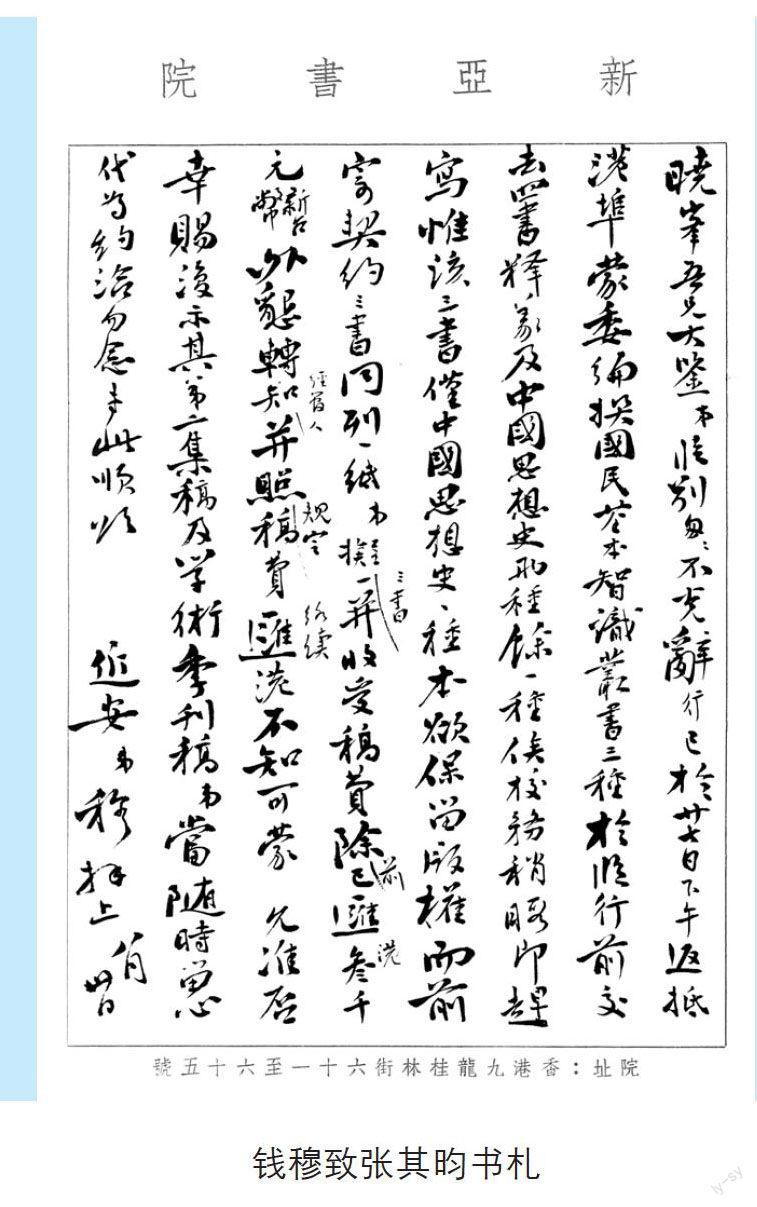

一九四九年,五十四歲的錢穆應華僑大學之聘自上海孤身南下廣州,在街頭偶遇老友浙江大學文學院院長張其昀。張其昀說自己準備去香港辦一所“亞洲文商專科夜校”,并已約好原浙江大學哲學系主任謝幼偉、農業經濟學家吳文暉和原北京大學政治學者崔書琴等人。“本無先定計劃”的錢穆當即決定赴港,稍后卻在那篇著名的《丟掉幻想,準備斗爭》中與胡適、傅斯年一道被點名,被歸入“被帝國主義及其走狗的中國反動政府”所控制的“極少數人”中。終其一生,錢穆對此一直耿耿于懷,但“單槍匹馬,一介書生”的他卻沒有想到自己再也沒能回到故土。(錢穆《新亞書院創辦簡史》,載《新亞遺鐸》)

其后,吳文暉中途退出到中山大學任教,張其昀因被臺灣國民政府聘請為“教育部長”未能赴港,謝幼偉又到印度尼西亞《自由日報》任總編輯。到一九四九年十月十日晚借用華南中學在香港九龍偉晴街課室三間開校上課時,亞洲文商專科夜校倒成了院長錢穆、教務長崔書琴的籌辦之功。根據校友唐端正的回憶,開學典禮就是由錢穆親自主持的。唐端正并不熟識錢穆演講時慷慨激昂的無錫口音,只聽懂了“復興中華”、“復興中華”、“復興中華”。(唐端正《亞洲文商學院的回憶》,載《新亞校刊》創刊號)

在回憶這段往事時,錢穆坦言“文化教育是社會事業,是國家民族歷史文化的生命”,自己見到許多因為戰亂而流亡滯留香港的青年,“到處彷徨,走投無路”,實在不忍見他們失學,同時也覺得“自己只有這一條適當的路可以走。雖然沒有一點把握,但始終認定這是一件應當做的事”。但多從難民營而來的學生們“皆不能繳學費”,只能幫學校打雜工以代學費,學校又為八成學生減免學費,難免出現嚴重的財政問題。(錢穆《我和新亞書院》,載《八十憶雙親:師友雜憶》)

親睹學校創辦全過程的新儒家主將徐復觀稱學校就像“乞食團,托缽僧”,創辦者“日則講授奔走,夜則借宿于某一中學課室。俟其夜課畢,則拼桌椅以寢;晨光初動,又倉皇將桌椅復原位,以應其早課之需”。(徐復觀《憂患之文化—壽錢賓四先生》)直至在創校次年得上海商人王岳峰義助,租下九龍深水埗桂林街的兩層樓房為校舍,才得以由夜校變為日校,并改校名為“新亞書院”。

縱然條件稍有改善,根據新亞書院第一批三位畢業生之一的余英時憶述,新亞書院仍遠談不上“大學”的規模。不到兩百平方米的桂林街簡陋校舍,竟被隔成學生宿舍、辦公室、四間課室,以及供校長錢穆、新教務長唐君毅、總務長張丕介三家人居住的單間,更無可能備有圖書館。(余英時《猶記風吹水上鱗—敬悼錢賓四師》,載《錢穆與現代中國學術》)學校早期并無嚴格的系科,數十名學生只能被籠統歸為文史、哲教及經濟三系,依次由錢、唐、張三位先生主持。到繳付房租和水電費時,往往還需要錢穆以私蓄墊支,甚至要拿張丕介妻子的首飾去典當。(張丕介《新亞書院誕生之前后》,載《新亞教育》)

新亞早年的教師中不乏久負盛名的學者,如甲骨文專家董作賓、歷史學家左舜生、教育學家吳俊升、國學家羅香林與饒宗頤、經濟學家楊汝梅、書法家曾克端等。向香港教育司辦理立案時,錢穆在申請表格的“教師待遇”一欄中寫上“每月支給港幣八百元”。教育司的職員問經費何來,錢穆回答說沒有來源,只是“因為你們本地的官辦小學,教員月薪都是這種待遇,而我邀請的老師,都是曾經在大學里教過十年二十年的教授,我絕不能把他們的待遇填得太少了”。職員又問:“萬一他們知道了,來問你要錢呢?”錢穆笑著說:“凡是知道我空手辦學校的目的,而愿意來幫忙的朋友,就不會計較這些的。”(《我和新亞書院》)

新亞書院開局雖小矣,但錢穆在心中為其謀劃的格局卻非常大。錢穆所謂之“新亞”,不僅僅是“新的亞洲文商”,更是“新亞洲”,“寄望我們將有一個稍為光明的未來”,堅信“中國民族當時的處境,無論多黑暗艱苦,在不久將來必然有復興之前途”,并希望“香港也真成為新亞洲的一重要的新邑”。(錢穆《新亞四十周年紀念祝辭》,載《新亞遺鐸》)其招生簡章更是提出“上溯宋明書院講學精神,旁采西歐大學導師制度,以人文主義之教育宗旨,溝通世界中西文化,為人類和平社會幸福謀前途……唯有人文主義的教育,可以藥救近來教育風氣,專為謀個人職業而求知識,以及博士學究式的專為知識而求知識之狹義的目標之流弊”。(《招生簡章節錄》,載《新亞遺鐸》)

來訪新亞書院的著名學人逐漸增多,但限于學校的規模和經費卻無法一一聘請。在錢穆的倡議下,新亞書院設立了一個文化學術講座,利用桂林街校舍四樓大教室晚間無課的時間,每周末晚上洽請各地來港知識分子做公開的學術講演,校外來聽講者常至滿座,留宿校內的學生只能擠立墻角旁聽。在三四年間,講演者有林仰山、徐、董作賓、沈燕謀、羅時憲等凡四五十人,一百五十多次講演遍及新舊文學、中西哲學、史學、經學、宗教、藝術、社會學、經濟學等專題,其中錢穆主講有中國史學之精神、老莊與易庸、黑格爾辯證法與中國禪學、孔孟與程朱等二十一講,成為講座的核心力量。

錢穆在大陸時是“望重一時的學者”,像原在燕京大學歷史系讀書的余英時“早就讀過他的《國史大綱》和《中國近三百年學術史》,也曾在燕大圖書館中參考過《先秦諸子系年》”。(《猶記風吹水上鱗》)但在香港這片殖民地,其影響力與號召力終有不逮。作為獨立的非牟利教育機構,新亞書院在建校之初未能得到港英政府的資金支持,與是時香港唯一的精英學府香港大學相比,就像是隔著維多利亞港的九龍貧民區與港島半山區那般有著天壤之別。

就像錢穆親撰策勵師生的新亞校歌所言,這些“手空空,無一物”的書生,為了護持、延續、發揚已經花果飄零、瀕臨滅亡的中國傳統文化學術命脈,明知道“路遙遙,無止境”,仍然咬緊牙關辦學,辛勤耕耘,百折不撓,終能克服諸般困難,讓新亞書院逐漸成為一處傲然矗立的學術重鎮,贏得各方的關注、尊重與支持,先后獲臺灣“總統府”每月撥給港幣三千元、美國耶魯大學雅禮協會每年補助二萬五千美元,并得亞洲協會與哈佛燕京社資助新亞研究所,由美國福特基金會捐款在九龍農圃道自建新校舍。一九五五年,港督兼香港大學校監葛量洪在香港大學畢業典禮上授予錢穆名譽法學博士學位。一九六○年,錢穆又獲耶魯大學頒贈名譽博士學位,一生未上大學的錢穆,在典禮上依舊穿著普通衣服而非浮夸的禮服方帽,以強調他只是以普通人的身份接受榮譽學位頭銜。

但對錢穆來說,他本欲以讀書為本身的責任,在香港辦學多少有些陰差陽錯、迫于無奈,“我不能安身國內,只身流亡到香港,這近百年來既屬中國而又不算中國的土地”。(《新亞四十周年紀念祝辭》)然而也正是在這艱苦的數年間,錢穆完成了《中國歷代政治得失》、《國史新論》及《人生十論》等著作。

有一年暑假,香港奇熱,余英時去探望得了嚴重胃潰瘍的錢穆,發現老師孤零零一人躺在空教室地上養病。余英時心中難過,問可有事需要幫忙,錢穆說想讀王陽明的文集,于是余英時去商務印書館買了一部文集。多年以后,余英時依然難忘自己回來時的情形,“他仍然是一個人躺在教室的地上,似乎新亞書院全是空的”。(《猶記風吹水上鱗》)輾轉流離、漂泊異鄉的錢穆,心中該有多孤獨、多疲憊,旁人或許永遠不會知道了。

二

新亞書院創辦之初,學生學力程度參差不齊,依余英時的說法,“在國學修養方面更是沒有根基……因此錢先生教起課來是很吃力的,因為他必須盡量遷就學生的程度。我相信他在新亞教課絕不能與當年在北大、清華、西南聯大時相提并論”。(余英時《錢穆與現代中國學術》)但這些學生不少都來自于難民營,早上干采礦修路的苦活,傍晚趕回學校聽課,“更有在學校天臺露宿,或晚間臥于三、四樓之樓梯者”。用他們自己的話來說,“我們進教堂,只可以獲得半天的安慰;我們進了新亞書院,好像重新得到了一個家,整個心靈獲得了寄托和慰藉”。(《我和新亞書院》)這種對知識如饑似渴的追求,令人肅然。而自新亞開校以來,從沒有學生因為欠付學費而被退學,也讓人對新亞書院的敬意油然而生。

葉龍就是他們當中的一員。一九四九年,高中畢業的他到南京找工作,卻遇上政局動蕩,踟躕觀望一年后,他離鄉赴港就讀教會學校。一九五三年入讀新亞書院哲學教育系當工讀生,后再就讀于新亞研究院,自此與錢穆結下師生之緣。

從一九五三年至一九五八年,葉龍修讀了錢穆任教的“中國通史”、“中國社會經濟史”、“中國經濟史”、“中國文化史”等八門課程。身為江浙人,他能完全聽懂錢穆無錫音調的普通話,每堂課都會仔細抄錄筆記,又因自小習毛筆字,還做過少尉書記抄錄國軍通訊密碼,故抄寫速度極快,“他講一句,我便寫一句。讀書都跟他讀了這么多年,寫的字也跟他一樣的了”。

數十年來,葉龍將這一頁頁發黃的手抄講稿筆記悉心保存,每每重閱細讀,將其中的“講學粹語”抽出加以整理補充,并寄給錢穆批改注釋,在香港最具影響的中文財經報紙《信報》上開辟“中國經濟史”專欄予以連載一年半后, 又輯錄成《錢穆講中國經濟史》一書。幸得如此,才得以填補了錢穆八十余部著述中無經濟專門史系統著作之缺憾。

作為一位有著文化關懷的歷史學家,錢穆在講稿中提綱挈領地論述了由春秋戰國至明清中國社會的經濟情況,既以縱向角度梳理了歷朝歷代的土地制度、財稅制度、貨幣制度、水運及漕運方面的起承轉合,又橫向地考察了每一歷史時期的經濟與社會、政治、文化、思想乃至軍事、法律、宗教等領域之間的勾連互動,以明了經濟盛衰、王朝興替、政策得失。

可以說,錢穆是從史學角度談經濟,從文化視野看中國,強調要在文化一體性中做研究,看重中國古代經濟的歷史作用與社會功能,將其流變沿革視為大文化傳統的一部分。此種思維,正契合了他在另一本由葉龍記錄整理的演講錄《中國歷史研究法》中的總結:“我們治中國經濟史,須不忘其在全部文化體系中的表現。若專從經濟看經濟,則至少不足以了解中國的經濟發展史。……我們當從政治史、社會史來研究經濟史,亦當從政治思想、社會思想來研究經濟思想,又當從政治制度、社會制度來研究經濟制度。在此三者之上,則同有一最高的人文理想在作領導。”

而支撐此種大視野、大氣魄的史識史見的,是錢穆對散見于浩若煙海的文史典籍中的史實史料的嫻熟掌握、旁征博引、見微知著與融會貫通。例如,他在講解古代農業經濟時,引用了《詩經》、《禮記》、《易經》、《管子》、《淮南子》、《左傳》、《戰國策》、《吳越春秋》甚至晉人束晳的《補亡詩》;在論述上古時代的井田制度時,則指出在一般人研究的主要參考書《孟子》、《周禮》、《春秋公羊傳》、《漢書·食貨志》之外,還應當從年代更早、與井田制時期相近的鐘鼎文等史料中尋找例證;談到唐代經濟時,除了《新唐書》、《舊唐書》、《資治通鑒》、《唐六典》、《唐會要》、《唐律》等常見史籍,連李白與杜甫的詩句、柳宗元與陸贄的文章、《太平廣記》與《冊府元龜》等這些看似與經濟史相關性不大的文獻,錢穆也能信手拈來,發掘材料,釋疑入題,考據、詞章、義理,皆在此中。

毋庸諱言,錢穆在裹挾與洗刷了所有個體人生軌跡的時代洪流面前,依然從傳統中苦苦尋求應對時代變遷的新價值,同時又不可能完全回避殖民地香港處處可以感受到的新文明的挑戰。這種內心的矛盾、掙扎、困苦與彷徨,在講稿中亦處處可見。他認為“魏晉南北朝時代的人,生活上可算十分自由寫意,但弊在國家不統一,社會不安定,貧富不平均,所以不算是一個好的時代。今日的英國,三島仍不統一,可見也稱不上好,只是有殖民地而已。所以,如有人要崇拜歐洲,則不如看看自己國家的南朝時代,欣賞自己的魏晉時期”。他感慨“西方國家在民主政府未出現時,王室可隨便動用國庫的錢,其弊病乃是不懂得將國庫與王室之稅收分開管理。故西方要逼出民主政府,由政府設機構監管,才使財政上軌道,中國則不必有民主政府,早有一良好制度了”。他也寧愿相信“中國貴族較西洋的好,因為是講人情。如中國將來有資本主義,可能亦比西洋的為好”。

不過,錢穆的“博古”并非“好古”、“嗜古”,更非無原則的“厚古薄今”、“恃古昧今”,而是由“稽古”出發而至“知時”,觀其會通,用乃隨時。唯有如此,才能有效地避免乾嘉學派錢大昕所點出的“史臣載筆,或囿于聞見、采訪弗該;或怵于權勢,予取失當”的“俗儒”、“迂儒”之弊陋,真正做到博古、知時、達變。講到漢朝鬻爵制度,錢穆提出這不過類似于近代國家發行公債,“持國家公債券者,得向國家取其券價應得之本息”,民戶買爵,目的在于免徭役,而朝廷賣爵,則為濟國家之急,卻喪失了多數徭役,“此猶如發公債必償其息”,寥寥數語,卻可令聽講者耳目一新。在論及影響中國經濟上千年的兩稅制改革時,錢穆更是直接聯系到當時的現實:“今日臺灣的平均地權政策或大陸的共產主義土地制度,可以說是民國以來,中國已回復到兩稅制度以前所看重的土地問題上來了。”

值得注意的是,對歷史事件的前因后果、歷史意義、是非曲直的判斷、分析與評價,難免受到史家所處時代之文化背景、價值觀念、意識形態等因素的影響。余英時在新亞書院所作《史學、史家與時代》的演講中曾以王國維的《殷周制度論》、郭沫若的《十批判書》等名著為例,說明他們如何受到史家現實關懷的強烈影響,而其師錢穆也并未成為例外。

錢穆將《史記·貨殖列傳》中“故善者因之,其次利道之,其次教誨之,其次整齊之,最下者與之爭”一語,對應翻譯為“讓人民放任自由”、“領導他走向一條規定的道路”、“教誨他們,灌輸以哲學”、“用社會主義的統制計劃經濟來管制人民”以及“最下等則是與民爭利”這優劣五級,更稱之為“這番高明的經濟理論見解,是西方歷史上從來沒有一個學者能說出的”。在對比漢唐兩代經濟政策時,錢穆又將之分別比作“不準人民太富有”但節制資本的蘇俄共產主義與“不讓人民太窮”又不節制資本的美國資本主義。在討論唐代兩稅制時,錢穆又感嘆“以付稅給政府而言,大家一律平等看待……其實中國并不需要革命,因所定制度合理之故”。聯系到他在《中國歷史研究法》中更為詳細的闡述:“中國社會只在融洽的氣氛下逐步向前推移,并不能在倉促間用暴力推翻這個,再在霎時間陡然來興起那個。如先秦時期的封建貴族崩潰,唐代之士族門第崩潰,皆是社會內部之大變。”錢穆對新生“主義”所抱持的這種種不理解、不認同、懷疑與顧慮,很難說與他在一九四九年那個夏天的際遇全然無關。

或許因為授課節奏把握欠當,講稿中對唐及之前的歷史論述較為詳細周密,對宋元明清的中國經濟情況的論述卻極為粗略,草草帶過,終有頭重腳輕、論說未盡之憾。不過,“王羲之寫字,一輩子生活無憂,才可專注精神于書法藝術,這乃靠其有良好的經濟背景。但在歷史上,此一時期卻是一中衰期……魏晉南北朝在中國歷史上的評價甚低。這種觀點,其實比西洋人的看法為高。因為西洋人只看偉大的建筑藝術、偉大的雕刻藝術,卻忽略了貧窮黑暗的一面,忽略了垂死掙扎的奴隸。”能在字里行間讀出此等人本關懷的閃光,“洋灑而談的盡是政經制度,但見士人之心懷總與民生相系”,葉龍對乃師的這番點評,至為中肯。

三

二十世紀五十年代末,香港人口已超過三百萬,卻依然只有以培養殖民地文官人才為教育目的、以英語為教學語言的香港大學一家高等學府,大批在中文學校接受教育的青年升學壓力巨大,讓政府不得不開始著手扶持或設立新的高等教育機構。

一九五七年,新亞書院、崇基學院(1951年創立)、聯合書院(1956年創立)組成中文專上學校協會,為香港成立第二所大學作準備。

一九五九年秋,新亞書院已成為一所擁有八系一所、四百五十余名學生并享有盛譽的學校。同年,書院接受港英政府建議,改為香港第一所私立專上學院,參加統一文憑考試,并接受政府直接補助。

錢穆出于收容流亡學生的意義不再、提高書院待遇、保障經費來源、讓畢業生文憑獲得政府承認等方面的考慮,親自出面一一說服那些擔心加入大學后書院原有人文主義教育理想不易維持的教員,促成了新亞書院在一九六三年與崇基學院、聯合書院合并為香港中文大學。

不過,在錢穆歡迎英國大學委員會代表富爾頓考察新亞的講辭中,也體現了新亞當時的這種矛盾。錢穆從香港教育界的立場出發,認為香港的確應該添設一所大學,而作為一個中國社會的香港需要的應當是一所中文大學,既可保存中國的優良文化傳統,又可謀求中西文化的溝通。另一方面,錢穆站在新亞書院的立場,甚至用懇切的語氣說:“這一段(新亞十年)精神,我們自認為值得要請校外人士了解與同情。”(錢穆《歡迎英國大學委員會代表福爾頓博士訪問本院講詞》,載《新亞遺鐸》)

錢穆既堅持要用“中文大學”的校名,又堅持要用中國人擔任第一任校長,以區別于當時香港大學盛行的英國精英教育。在合并后相當一段時間里,三所書院實行的是事實上的聯邦制,保有各自獨立的校董會并維持教學及行政上的獨立,大學僅負責頒授學位等工作。

但逐漸地,書院的文化學術理想被殖民地政府刻意扭曲和壓制,在種種摩擦與角力后,新亞的精神只變成口頭上的名稱,其內涵幾乎蕩然無存。

在一切漸上軌道后,錢穆稱需要時間進行學術研究,露出倦勤跡象。在多次請辭不成后,錢穆向新亞書院請長假。一九六四年六月,錢穆辭去新亞書院院長一職,并于一九六五年正式離開新亞,結束了在香港十六年傾注心血的辦學生涯。

“余自新亞決定參加大學,去意亦早定。”在八十八歲高齡出版的厚厚一本自傳《八十憶雙親·師生雜憶》中,錢穆對這一段歷史,只以這短短一句淡淡帶過。

究竟是什么讓錢穆心灰意懶?是與殖民地行政模式和中文大學辦學理念的齟齬?抑或是新亞內部人事糾紛與“新亞精神”的漸漸變質?至今未有定論,而今人已不可知。唯一能夠確認的是,錢穆放棄了可以補發的新亞自成立以來未發的一大筆薪水,而且并未申請在當年足以買房囤地的一次性數十萬港元退休金,堅持辭職以示明志存節,不帶走一分一毫。時年已過六十的他從無置產,其晚年不可謂不清苦凄涼。

在離校前最后一個畢業典禮上,錢穆棄著博士袍,只穿一身黑褂,從容寄語:“人生有兩個世界,一是現實的俗世界,一是理想的真世界。此兩世界該同等重視。我們該在這現實俗世界中,建立起一個理想的真世界。我們都是現世界中之俗人,但亦須同時成為一理想世界中之真人。”(轉引自小思《理想的真世界—新亞教曉我的》)

一九六六年,錢穆移居臺北,在張其昀任董事長的中國文化大學指導文史哲研究所的研究生,并為臺北“中央研究院”院士、“故宮博物院”特聘研究員,每月薪酬僅二萬新臺幣。

一九七○年,張丕介從中文大學退休,不久即在憂郁中病逝。

一九七三年,中文大學全面遷入新界沙田馬料水現址。

一九七四年,唐君毅自中文大學退休,專任由錢穆創立、一九六三年隨新亞書院一起并入的新亞研究所所長一職。在中文大學停止對新亞研究所的經費補助后,研究所改在臺灣教育行政部門立案,自此脫離中文大學。

一九七五年,港督麥理浩以香港中文大學校監的名義,宣布任命校外人士組成“香港中文大學調查委員會”,研究中大改制事宜。

一九七六年,港英政府通過由聯邦制改為單一制的“中文大學法案”,各成員書院的主要職權縮減為管理書院動產及建筑物、負責學生福利與通識教育、推展學術及文化活動等寥寥數項,大學本部轉而全面掌握辦學主導權。錢穆、吳俊升、唐君毅、李祖法、徐季良、沈亦珍、劉漢棟、郭正達、任國榮等九位校董聯名在各報章發表辭職聲明,抗議改制方案有違當初成立中文大學之原意,強調“同人等過去慘淡經營新亞書院以及參加創設與發展中文大學所抱之教育理想將無法實現”。

曾返港擔任新亞書院院長、中文大學副校長的余英時如此評說自己親身經歷的“改制風波”:“問題也不是一邊是理想,一邊是現實;一邊是很臟很臭的殖民心態,另一邊是偉大的儒家理想,是現實糟蹋了理想或者殖民破壞了傳統那么簡單。”(張豐乾《在普林斯頓訪問余英時》,載《中華讀書報》2008年2月20日)那事實上是錢穆辭職離開新亞一事的延續,也體現了新亞血統中與生俱來的關于傳統與現代、中國與西方的張力、爭持與糾結。

從某種意義上說,新亞精神其實就是當代新儒家的文化、學術和教育精神。在文化學術上,新亞精神主張以傳統中國文化尤其是儒家文化為本位,進而有機地吸收和結合其他東西文化之長,同時矯正自己文化之短。在教育方面,主張除了學習一般的知識與技能外,還需要注重個人品格的培養,使每個學生將來都成為對社會、國家、民族真正有貢獻的博雅之人。時至今日,凡此種種仍有其存在的意義和價值。

新亞書院成立三十五周年那年,錢穆以年邁之軀辛苦自臺北回港出席院慶。席上受邀出席四十周年院慶時,他慨然嘆謂:“如果人死后有靈魂的話,我是會回來的。” (葉龍《〈中國經濟史〉序》)

錢穆一直到八十多歲時才退休,他拖著衰老的身軀上最后一堂課,知道自己再也上不了講臺了。錢穆弟子孫國棟憶及:“那個已然衰弱到連走路都費勁的先生,宣布下課,在大家答禮要離開的時候,錢先生突然在講臺上大喊:‘你們是中國人,永遠不要忘記中國!”(蔡宗達《貧民區里的大師》)

我們不知道,在那一刻,他的眼光是否越過了海峽,投向那遙遠的燕園里一泓他取名為“未名”的湖水,那依山傍海、天高地博,被他暗合“文化”之意,堅持取名為“中文大學”的校園,以及那處曾在貧民區里堅忍傲然地矗立的、名為“新亞”的瑰麗國學殿堂。

一九九○年八月三十日,錢穆逝于臺北杭州南路寓所。

一九九二年,錢穆歸葬蘇州太湖之濱。

一九九六年,《錢穆講中國經濟史》在香港發行繁體中文版。

二○一三年,《中國經濟史》簡體中文版出版,有刪節。