爸爸去哪兒

錢煒

老年癡呆癥患者及其家庭的真實世界

“5年前,我的父親被確診,患上了我們永遠覺得那是隔壁的隔壁的隔壁鄰居的超高齡父母親才會得的病。”“發起戴黃手環活動的最初目的并不是防止病人走失,而是提高全社會對阿爾茨海默病的關注度,就像艾滋病的紅絲帶一樣。幾年以后,黃手環才能真正與阿爾茨海默病‘捆綁在一起,才有可能發揮提示、防走失的作用。”“盡管失智老人的行為舉止在某種意義上就像是個孩子,但照顧失智老人的心情完全不同于看孩子。對于孩子的預期是他會一天天長大,會往好的方向發展,你會感到自己的付出有回報。而失智老人呢,盡管你付出了很多心血,可仍舊會看到他一天一天向衰老、向壞的方向發展,你的精心照料不會有正反饋。”“即使在發達國家,絕大部分的癡呆癥患者也都是居家養老。但社區提供的支持非常重要,應當設立一些擁有專業社工的社區養老院,為患者家屬提供‘喘息服務,讓照料者們也有放松、休息的機會。”

一個星期六的下午,正在家里上網刷屏的滬上白領魏婭忽然聞到一股難聞的氣味兒。“不好!爸爸又尿褲子了!”她丟下鼠標沖出臥室,果然看見父親正不知所措地站在客廳里,褲子濕了一片,腳下一攤液體。她連忙喚醒正在午睡的媽媽,給爸爸換衣服、洗衣服、拖地…… 一時間,家里充斥著水龍頭的放水聲、洗衣機滾筒的轉動聲、爸爸含混的咕噥與媽媽嘮嘮叨叨的抱怨。

當魏婭將這突如其來的忙亂應付過去,才發現手機上有3個未接來電,都是工作上的事。她趕緊回撥過去,上司接電話時的語氣已經有幾分不悅。雖然是法定休息日,雖然父親是一名阿爾茨海默癥重度患者,但魏婭并沒有替自己辯解,她只是在電話里向上司道了個歉。

如果是3年前,魏婭可能還無法如此淡定地面對這種生活中不斷冒出來的艱難時刻。對別人來說,“爸爸去哪兒”只是一檔熱門的真人秀電視節目,而對于魏婭來說,這句話是爸爸走丟那段最黑暗的時光里,她內心一直繃緊著的焦慮。實際上,給爸爸換衣服、清洗污穢衣物與床單,已經是魏婭近年的生活里出現頻率極高的片段。她并沒有向外界刻意隱瞞父親的病,不過最近剛剛換了工作,尚未與新同事們有更多交流。因而在今天這種場景下,她并不愿意搬出患病的爸爸來換取領導的同情。實際上,長期以來她生活的重點已經不在自己身上。

家住北京天通苑的曹桂榮自從老伴兒大張12年前得了阿爾茨海默病以后,就成了全天24小時的保姆。曹桂榮的狀態看上去并不像已有58歲的老人,她的臉上沒有多少皺紋,只有染過以后卻仍舊從鬢角頑強冒出的一簇白發暴露了她的年齡。然而,就是這一簇白發,也開始令曹桂榮變得擔心——不是為自己的衰老,而是為丈夫的歸宿。

?1

“在中國,阿爾茨海默病有一個非常直白卻暴力的代名詞——‘老年癡呆。

也許我們中起碼一半的人,從幾歲開始,就會用‘你老年癡呆啦‘當我老年癡呆啊諸如此類的話開玩笑去‘辱罵一個正常的犯二的身邊人。我最要好的知心朋友,最近都依然會不經意在對話中說出這些句子,我從未開口或流露出一絲表情去阻止過這完全無心的玩笑話。但每一次,都確鑿的重擊在我心上。

是的,5年前,我的父親被確診,患上了我們永遠覺得那是隔壁的隔壁的隔壁鄰居的超高齡父母親才會得的病。”

看完根據小說《我想念自己》改編的美國電影《依然愛麗絲》之后,魏婭在豆瓣上寫下了這樣一段文字。

6年前,魏婭的父親老魏在工廠里為躲避一輛失控開過來的小汽車而摔倒,在場的人都嚇得不輕。第二天,當同事詢問他還要不要緊時,他竟然完全不記得有過這回事。得知這一情況,魏婭媽媽覺得不對頭,便帶丈夫去了醫院。經腦部核磁共振檢查,發現有小腦萎縮。醫生又提出了針對阿爾茨海默病的經典測試問題:100-7=?老魏答:93。接著又問:93-7=?老魏無論如何都無法作答。

“當時他很緊張,手足無措得跟小孩做錯事一般。”魏婭說。

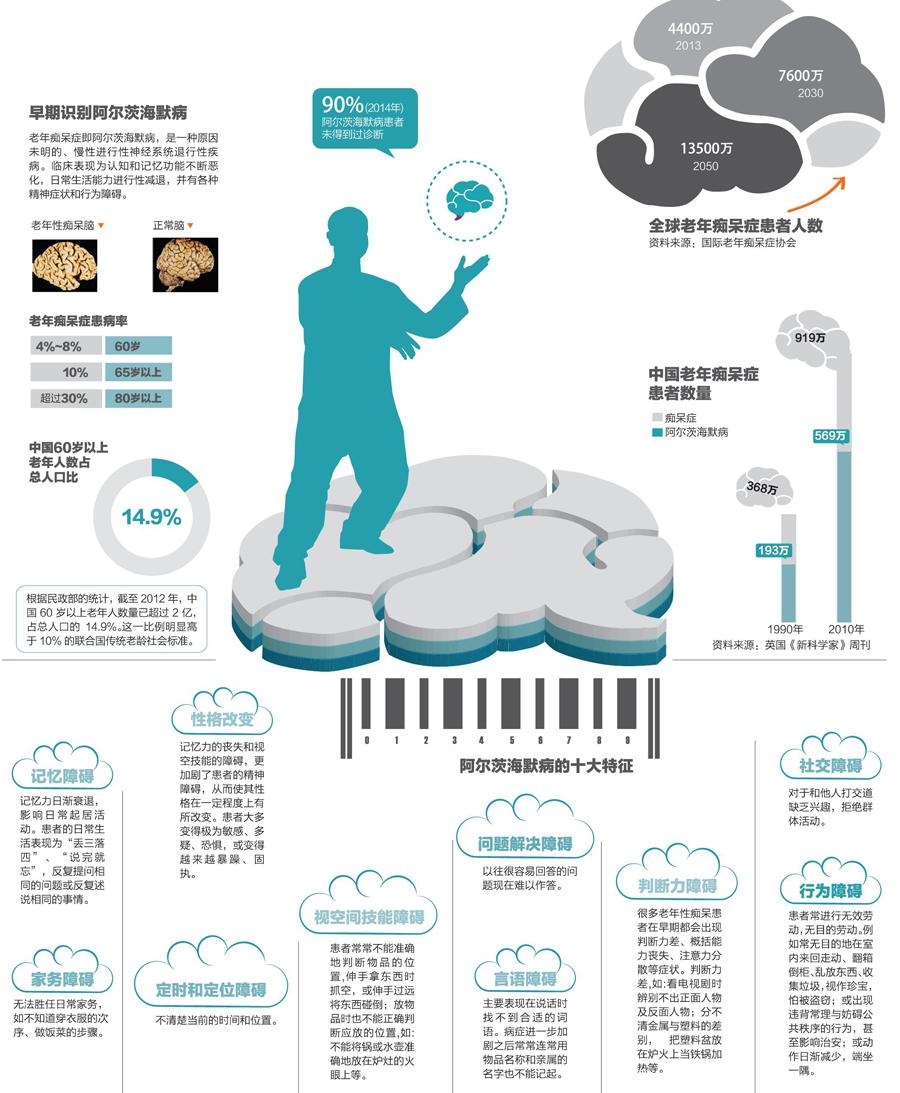

根據2014年的數據,中國有超過90%的阿爾茨海默病患者未得到過診斷。即使在美國,也仍有55%的阿爾茨海默病患者或其護理者沒有從醫生處得到診斷通知。盡管中國人對于阿爾茨海默病的公眾知曉率已高達96.16%,但僅有19.79%的人可以正確識別疾病的初期癥狀。能夠去醫院確診的阿爾茨海默病患者,大多都有過與老魏類似的典型異常表現。

曹桂榮的丈夫大張被發現有病,是因為某次和妻子約好了在安定門地鐵站匯合去辦事,進了地鐵以后,卻死活想不起來碰頭地點是哪一站。阿爾茨海默病的常見發病年齡是在七八十歲,分別發病于60歲的老魏和49歲的大張卻都還算年輕,因此得到了家人的重視。

在北京東三環一家開展失智護理服務的養老機構,被送進來的癡呆老人年齡都在70歲以上,其中大部分人此前從未去醫院診斷過病情。

從醫院回來后,魏婭上網看了很多關于阿爾茨海默病的科普知識,再回想爸爸前兩年的表現,一切都變得有跡可循。父親生性溫和內向,不愛說話,喜歡抽煙、喝酒、打麻將。父親的工廠不景氣,讓員工買斷工齡提前退休。“這事讓他心情很抑郁,那段時間他常常通宵抽煙、打麻將,這些都可能是發病的誘因。”魏婭分析說。

醫學研究已經表明,缺乏鍛煉、抽煙、高血壓、糖尿病、抑郁癥都與阿爾茨海默病有關。此外,受教育程度低的人群則是該病的“高危”人群。

被確診之后,漸漸地,老魏的健忘越來越嚴重了,他開始無法閱讀,從以前寫得一手令人拍手叫絕的字,到寫出來的字形狀扭曲,以至于完全失去寫字能力。他看不懂眼前電視機里播放的是什么內容,經常呆坐在家里狹小陰暗的客廳中,一坐就是幾小時。

2

“我去了好幾次公安局,去了上海我永遠不可能到的那些救助站,去了交通廣播電臺,發了無數條微博,我身邊所有的朋友、親戚,都來幫忙貼尋人啟事,陪著去公安局看監控錄像。后來是上海的巡警在夜間巡視中,于某工地的水溝里發現了他。”這是魏婭回憶2012年年底父親走丟的一段話。

魏婭上班時,從家到公交車站有一段十來分鐘的路程。在患病初期,父親每天早上還會陪女兒走到車站,權當是每天的鍛煉和散心。但不知從哪一天開始,老魏不記得回家的路了。當魏婭的媽媽某次在家里等了很久之后看到丈夫滿頭大汗地跑回來時,就明白,他的病已經發展到了一個新階段。

魏婭和媽媽最擔心的事情最終不可避免地發生了。說起尋找爸爸的那三天,魏婭如今仍心有余悸。“自從爸爸走丟以后,我的臉皮變厚了,心也硬起來。我就覺得,生老病死,只要發生在我面前,都不是大事,但走丟了,找不到了,會讓我特別不好過。去年馬航MH370失聯以后,我就很理解那些家屬,那種懸在半空中的感覺太煎熬了,如果換作是我肯定瘋了。”聊天時,魏婭的聲音一直很輕松,但說到這里,語氣變得有一些凝重。

走丟,是每一個癡呆癥患者家屬的心病。曹桂榮對丈夫長達12年的精心照料受到了醫生王華麗的稱贊,但她依然不小心弄丟過一次丈夫,雖然時間只有短短幾個小時。

根據上海交通大學第六人民醫院老年科的陳妮與張彩華于2013年發表的一篇綜述,一項歷時5年的國際研究顯示,有40%的社區老年癡呆癥患者發生過走失,并需要第三方來幫助他們安全回家。在中國臺灣,約71%的輕重度老年癡呆癥患者發生過走失行為。中國大陸地區的研究者對這一行為的報告較少,僅限于一些精神疾病患者的觀察性研究,但據權威專家保守估計,中國近年來每年走失的老年人不低于30萬名。

其實,在走丟之前,魏婭母女倆就已經盡量不讓爸爸單獨外出。為防意外走失,她們將老魏的名字、家庭住址和家人聯系電話寫在一個小布片上并縫在衣服里,但卻并沒有什么用。“卡片是在被人發現時才有用的。但在喪失行動能力之前,阿爾茨海默病病人的軀體都是健康的,從外表看起來完全正常。他們在迷路的時候也不會問路或者找路人借錢,就是埋頭走路。只要你不主動去問他話,你是不會察覺這個人有什么不對勁的,因此,很難有人發現這是一個走丟的癡呆老人。”魏婭解釋說。她還曾經給爸爸戴過阿爾茨海默病病人的專用標識“黃手環”,但因為手環很小,很容易被袖子擋住,在路上被人注意到的幾率很小,再者,即使被看到了,也往往會被人當成普通飾品。

北京大學第六醫院教授王華麗是黃手環活動的發起人之一。對于患者家屬反映黃手環沒有用的意見,她并不意外。王華麗解釋說,發起戴黃手環活動的最初目的并不是單純為了防止病人走失,而是提高全社會對阿爾茨海默病的關注度,就像艾滋病的紅絲帶一樣。黃手環不僅病人可以帶,病人家屬平時也應當帶。如果每年一到阿爾茨海默病日,公交、地鐵和電視里鋪天蓋地都是黃手環的公益廣告,大家也都戴上黃手環,那么幾年以后,黃手環才能真正與阿爾茨海默病“捆綁”在一起,才有可能發揮出警示防走失的作用。

3

走丟事件就像是另一個扳機,扣動了老魏新一輪的病情惡化:開始不會吃飯,成夜成夜地不睡覺,朝著某個方向說話,對著空氣抓東西,大小便失禁。魏婭媽媽睡眠淺,只要丈夫耗著不睡,她就跟著失眠。去年春節的七天假期里,由于老魏出現嚴重的睡眠障礙,魏婭和媽媽有4天夜里都幾乎沒怎么合眼。

調查表明,44%的阿爾茨海默病患者都伴有睡眠障礙。阿爾茨海默病的直接病因,是大腦出現大量的β-淀粉樣蛋白斑塊與神經纖維纏結,并導致腦萎縮。2013年《科學》雜志的一篇論文表明,實驗鼠大腦在睡眠期間發生的變化可以幫助清除β-淀粉樣蛋白的沉積。盡管睡眠不好與蛋白沉積乃至阿爾茨海默病之間的因果關系尚未完全厘清,但兩者之間的確存在密切的關系。

即使爸爸睡著了,魏婭和媽媽也無法高枕無憂。在南方冬天寒冷潮濕沒有暖氣的黑夜里,老魏常常會尿床。一名成年男性的尿液量,令穿在身上的尿不濕與鋪在身下的墊子來不及吸水就已經浸濕衣服和床單。為了保暖,老魏睡覺時穿了一條棉毛褲加一條毛線褲。一尿床,衣服從內換到外,床單、被子也要洗。

“爸爸就像小孩子一樣,脫換衣服時不聽話,給他脫的時候,他往上拽;給他穿的時候,他往下扯。夜里三四點這么折騰一通,我還能倒頭再睡會兒,可媽媽就再也睡不著了。”魏婭心疼地說。有時趕上爸爸連續兩天尿床,家里到處晾的都是衣物。樓道里本來有公共區,但有鄰居卻將其上了鎖,不讓魏家曬衣服。平時溫和的魏婭忽然強悍起來,跟鄰居大吵了一架,把鎖也給撬了。

“大多數癡呆癥患者最終都會住到某個養老院里。以6年患病時間來看,平均前4年住在家里。根據估計,20%的患者在家中或醫院去世。80%的患者在去世前在老人院中居住時間平均為兩年。”這是荷蘭記者斯黛拉·布拉姆在其《我患有老年癡呆癥——我父親的故事》一書中介紹的數據。作者的父親是一名心理學家和作家,在77歲時得了阿爾茨海默病,得病四年后的2007年去世。

幾年里,魏婭和媽媽被爸爸折騰得人仰馬翻。終于,在2014年5月,她們也把老魏送到了上海郊區的一家養老院。兩人每周都去探望,路上坐公交車單程就要花一個小時。頭幾個月,魏婭對養老院的護理還挺滿意,后來,養老院管理層發生變動,導致護工流失,服務質量也迅速下降。

今年3月,老魏感冒了,在醫院打了消炎藥就回到養老院,但一直沒有痊愈,最終發展成嚴重的肺部感染,送去醫院搶救。魏婭和媽媽接到電話趕到醫院才知道,由于爸爸是癡呆癥患者,不會吐痰,在養老院也沒有人理會,肺里積的全是痰液,醫生用了專門的吸痰器才將其清理出來。

魏婭還發現,爸爸的腳腕上有顏色很深的淤血勒痕,她立刻明白了:因為爸爸晚上不肯睡覺,因而在養老院里被繩子捆過。根據荷蘭記者斯黛拉的調查,在所有住院的癡呆癥患者中,有70%的人經常性地出于護理人員的習慣或因缺少護理人員而被綁在床上。

在醫院搶救了兩晚后,爸爸的病情終于穩定下來。魏婭覺得,不能讓爸爸再住養老院了。于是,老魏又被接回到家里。魏婭媽媽退休前是一名廚師,做得一手好菜。在她的精心照料下,老魏居然還胖了10斤,氣色也紅潤起來。

4

沒有尿床,沒有失眠,沒有情緒躁狂,曹桂榮雖然有一個患阿爾茨海默病的丈夫,但在患者家屬里,她的境況算是幸運的。現在,她每天最大的挑戰就是給丈夫刷牙,因為大張不會吐水,相反,他會把帶有牙膏的漱口水咽進肚子里。曹桂榮因此去向王華麗醫生求助。醫生教了她一個辦法,不用牙膏,用溶解了鹽的涼白開給他漱口,這樣,病人即使把水咽下去也沒有什么大礙。在此基礎上,曹桂榮還發明了一個土辦法:把醫用紗布裹在牙刷上,等大張漱完口之后快速把牙刷塞入口中,將漱口水吸附出來。

以前,曹桂榮每天都會牽著大張去樓下的小區花園里,讓他在健身設施上做一些鍛煉。可是今年以來,大張忽然不會踩踏板了,曹桂榮怕丈夫長久不運動,腿部肌肉會萎縮,便硬將他“挪”到踏板上去做練習。在去醫院復診的時候,王華麗告訴曹桂榮,不要再強迫丈夫做鍛煉了。因為病人的行動能力已經開始出現障礙,可以采取一些減少損傷的被動運動方式。再讓他運動容易出現意外導致骨折等損傷。

“我現在會定期去醫院,其實看病、開藥倒在其次,更主要是為了尋求護理技巧的支持與幫助。每當遇到大張有什么新的癥狀出現,我就會去醫院問問應當怎么應對。”曹桂榮說。在王華麗看來,曹桂榮是阿爾茨海默病患者家屬的典范,她解釋說,在長期服用基礎藥物的前提下,良好的護理可以對延緩病情起到70%~80%的作用。

專門研究老年癡呆癥患者護理的北京大學醫學部護理學院副教授劉宇說,阿爾茨海默病患者在不同階段有不同的特征,因而也有不同的護理技巧。在輕度階段,是高級社會能力的受損,即短期記憶喪失,但遠期記憶依然存在。這時候,患者往往會根據以前的記憶采取一些偏離正常的行動。

今年86歲的失智老人林奶奶退休以前是北京某頂尖醫院的一名婦產科醫生。在養老院里,她會忽然鬧著要走,嚷嚷著要去“開會”。這時,護理人員就會給她的房間打電話,假裝說,“林主任,您的助手小方讓我轉告您,下午的會議改到晚上了,請您在房間等著,到時我們會派人來接您。”聽到這番話,林奶奶就會安靜下來,等再過兩個小時,就已經徹底將此事忘得干干凈凈了。

中度患病階段會出現較多的生活自理問題與精神癥狀,比如不會做飯,喜歡收垃圾,藏東西,出現幻覺。對癡呆病人的護理有一套非常細致的方法,這些都需要家屬在長期的照護過程中耐心學習和摸索經驗。劉宇舉例說,中度癡呆的病人有時會有激越行為,此時家人或護理人員應該坐在患者的側手陪他說話,而不能坐在對面,以防止對方忽然揮手攻擊。如果患者不肯配合穿衣服,家人可以在他旁邊和他一起穿衣服,讓患者模仿。到了晚期,患者完全喪失自理能力,大小便失禁,不會吃飯,不會走路,這時的照料主要以臨終關懷為主。

大張在失憶之后,聽到音樂就很開心,跟著節奏搖頭晃腦,并且會不成調地哼唱。曹桂榮發現了這一點,就經常在家里放些歌曲,或者把電視調到音樂舞蹈節目。“什么類型的音樂都行,不過必須是歡快點兒的。”一次,大張對鄰居家養的小狗表現出了極大興趣,曹桂榮便去買了一只貴賓犬欣欣。每天,大張坐在沙發上時,小狗就喜歡睡在大張的腿上。其實,劉宇介紹說,利用阿爾茨海默病患者尚未喪失的那部分功能,可以對其進行訓練與治療,比如音樂治療、花藝治療、寵物治療等,還有一些公司針對早期的癡呆癥患者開發出了鍛煉大腦認知功能的學習軟件。

盡管魏婭一家沒有特意尋求過專業支持,但在醫院住院的10天里,她也收獲了不少護理經驗。比如,買了家用吸痰器,向護工學習了如何借巧勁兒給爸爸翻身的技巧;還買了和醫院里一樣的帶護腕的綁帶,以減少在偶爾固定爸爸身體時對他的傷害。

5

在照顧爸爸的過程中,魏婭也有崩潰的時候。住院時,她給爸爸喂醫院食堂做的餃子,可爸爸怎么也不肯吃。兩人僵持了半天,魏婭氣得罵了聲“冊那”(上海方言里罵人的口頭禪),還因此遭到了同一個病房里病友的數落。“你不吃我吃!”魏婭一氣之下把餃子塞進自己的嘴里,不到一秒就吐了出來,“餃子是真難吃,難怪爸爸不肯吃”,她立刻開始懊惱。有時候,走在以前經常牽爸爸散步的小路上,魏婭想起爸爸偶爾清醒時還曾說“女兒就是棉毛衫啊”,心里會難受,忍不住掉幾滴眼淚。不過,魏婭說,“其實我還好,最苦悶的是我媽媽,一年365日都幾乎不能出門,而且大部分時間是她一個人在家里面對爸爸,唯一的娛樂就是上網炒股。”

很多研究已經表明,癡呆癥患者家屬有較大的心理負擔,普遍存在孤獨、抑郁的情緒。自丈夫生病12年以來,曹桂榮只買過一套會客時穿的價格在三位數的裙裝。她平時也沒有什么社交活動,唯一與外界的聯系,就是每個月的第二個周六,去北大六院參加記憶門診的醫患家屬聯誼會。

王華麗自2000年發起的這個自助組織,每次都有20多位患者家屬參加,也有人帶著病人一起。大家在聯誼會上交流自己照護中遇到的問題,分享經驗,吐吐槽。王華麗說,她們組織這個聯誼會,就是為了減輕患者家屬的精神壓力,提高居家照護的質量。而這些,是單純的門診看病做不到或者做得不夠的。劉宇介紹說,美國有很多“癡呆病人照顧者協會”,可以對患者家屬提供各種支持。而在國內,像北大六院這樣的患者家屬組織并不多。

不僅是患者家屬會有精神負擔,就算在養老機構,專門照顧癡呆老人的護工也會有同樣問題。上海市第三社會福利院曾經對61名工作在一線的癡呆癥護理員進行調查,結果發現,他們中存在不同程度的心理問題, 其中中度占31%, 重度46%,癡呆癥照料者的心理壓力明顯高于非癡呆癥照料者。

北京東三環一家養老院失智護理區的負責人李會潔說,盡管失智老人的行為舉止在某種意義上就像是個孩子,但照顧失智老人的心情完全不同于看孩子。“對于孩子的預期是他會一天天長大,會往好的方向發展,你會感到自己的付出有回報。而失智老人呢,盡管你付出了很多心血,可仍舊會看到他一天一天向衰老、向壞的方向發展,你的精心照料不會有正反饋。更不用說,時間長了,你和老人有了感情,卻看到他總有一天要離開這個世界。”李會潔說,偶爾也會有特別窩心的時刻。有一次,她被一位失智老人無端罵了,正在委屈,而另一位也是她負責的失智老人忽然有了片刻清醒,便拉著她的手說,“咱們走!”

魏婭一家與曹桂榮如今都面臨著一個相同的問題:作為照顧者,她們自己日漸老去,將來誰來照顧家里的阿爾茨海病病人?魏婭對于將爸爸再度送出去感到很猶豫,她擔心養老院不能提供像家里一樣盡心的服務,但又十分心疼媽媽。她最近又在考察養老院,但發現肯收癡呆老人的養老院很少。

在以照護失智老人為服務特色的天津樂爾之家,走廊里的扶手不是冰冷的金屬欄桿,而是作為一種裝飾被設計成建筑的一部分。國內好一點的養老院,為防止失智老人走錯房間,一般會在他們的房間門口貼上不同的水果標記。但在樂爾之家,在每一個房間門口都設置了一個玻璃櫥,里面擺著每一位老人依然記得的物品,有的是自己與孩子的相片,有的是年輕時最喜歡的航模。每個老人的房間面積并不算大,但公共活動區很開闊,設施豐富,以盡可能地吸引失智老人參加社交活動。這里的一切,都是在擁有27年養老產業從業經驗的美國人吉姆·比格斯指導下根據國際標準設計的。

樂爾之家坐落在天津南郊的一個高檔社區里。雖然開業才兩年多,但已迅速住滿,并已經有人在排隊。33張床位顯然已經無法滿足當地需求,為此,一個擁有100張床位的二期項目即將在現址的旁邊開張。

6

近年來,很多民間資本看到國內老年護理尤其是失智護理存在的巨大市場缺口,紛紛投資進入該領域。出于盈利考慮,這些機構大多定位于高端服務。然而,像樂爾之家這樣的養老院,卻遠遠超過了魏婭與曹桂榮們的經濟承受能力。絕大多數高端的失智老人護理機構,其月均護理價格都在1萬元以上,而魏婭與曹桂榮都希望,這樣的養老院價格能夠在5000元以下。實際上,價格便宜又肯收失智老人的公立養老院,床位更是長年爆滿,排隊人數眾多。

錢,對于阿爾茨海默病患者的家庭來說的確十分重要。用于治療阿爾茨海默病的基礎藥物之一安理申,一個月的醫藥費就要近1000元。而該病的藥物是像高血壓一樣需要長年服用的。根據2013年國際阿爾茨海默病協會(ADI)的報告,癡呆的治療與護理費用占全球GDP的1%。

2012年,來自山西醫科大學流行病與衛生統計學專業的《阿爾茨海默病疾病負擔研究》分別從患者群體負擔、經濟負擔、照料者負擔以及家庭負擔四個方面出發,對阿爾茨海默病導致的疾病負擔進行了全面研究。根據這項研究的結果,被監測的老年人平均“傷殘調整生命年”為7.59/千人,說明阿爾茨海默病帶來的患者群體負擔嚴重影響了患者的生存質量。

疾病負擔是疾病、傷殘和過早死亡對整個社會經濟及健康的壓力。“傷殘調整生命年”是世界衛生組織(WHO)提出的用于研究疾病負擔的單位,其含義是指疾病從發生到死亡所損失的全部健康生命年,包括兩部分:因早死所導致的壽命損失年,和疾病所致傷殘引起的健康壽命損失年。

上述研究顯示,老年癡呆癥給患者帶來的經濟負擔也很重,其中,患者醫療費用占48.9%,直接非醫療費用占9.7%,間接費用占41.4%,說明患者帶來的醫療費用較高,患者損失的時間以及照料者由于照料患者帶來的時間損失所占比重也較大。

對老年癡呆癥患者家庭負擔的研究結論顯示,相比較于其他疾病,有癡呆癥患者的家庭,其家庭負擔較重,患者對家庭成員日常生活以及娛樂方面造成很大的影響。因而研究者認為,對阿爾茨海默病開展積極的預防控制措施,將不僅有效降低患病人數,而且能夠緩解家庭和社會的負擔。

曹桂榮有一個“癡心妄想”,希望她所在的天通苑社區在不久的將來能辦一個社區養老院,她白天可以把老伴兒送過去,晚上再接回家來。這樣既能減輕她的負擔,又讓她感到放心。對此,劉宇表示,即使在發達國家,絕大部分的癡呆癥患者也都是在居家養老。但社區提供的支持非常重要,應當設立一些擁有專業社工的社區養老院,為患者家屬提供“喘息服務”,讓照料者們也有放松、休息的機會。

魏婭說,爸爸在患病之后就再也感覺不到痛苦了,只是偶爾似乎想起了什么,會哭一會兒。在經歷了父親患阿爾茨海默病的痛苦之后,魏婭寫到:“‘我想念自己不是什么小清新值得被歌頌的slogan(口號)。 ”

(應受訪者要求,文中魏婭為化名)