旅順博物館藏兩件高昌王麹乾固供養寫經殘片探析

彭杰

內容摘要:旅順博物館帶有供養人題記的兩件漢文抄經殘卷,經核查考訂,一件為東晉鳩摩羅什所譯《仁王經》的片段,另一件為北涼曇無懺所譯《金光明經》的片段。兩部佛經均為佛教著名的護國經典。通過對題記部分的辨識,結合文獻和其他出土文物,進一步確定了兩件抄經的供養人均為麹氏高昌國的七世王麹乾固。上述兩件寫經殘卷的發現,為新疆歷史文化的研究提供了新材料。

關鍵詞:旅順博物館;麹乾固;《金光明經》;《仁王經》

中圖分類號:G256.1 ?文獻標識碼:A ?文章編號:1000-4106(2015)03-0067-07

On Two Fragments of Buddhist Manuscripts Donated by King Qu Qiangu of Gaochang Kept in the Lüshun Museum

PENG Jie

(1. Institute of Dunhuang Studies, Lanzhou University; Lanzhou, Gansu 730000;

2.Center for the Conservation of Xinjiang Cultural Heritage, Urumqi, Xinjiang 830002)

Abstract: An examination of two fragmental Buddhist manuscripts in Chinese complete with the donators inscription kept in Lüshun Museum are respectively a fragment of the Karunikaraja-prajnaparamita-sutra translated by Kumarajiva during the Eastern Jin dynasty and a fragment of Suvarnaprabhasa translated by Dharmaksema in the Northern Liang dynasty. Both are famous country-protecting sutras in Buddhism. By identifying the inscriptions and combining them with historical literature and other unearthed cultural relics, it has been confirmed that the donor of the two Buddhist manuscripts is Qu Qiangu , the 7th king of Gaochang (Qoo) ruled by the Qu Family. The discovery of these two fragments has provided valuable new materials for studying the history and culture of Xinjiang.

Keywords: Lüshun Museum; Qu Qiangu; Suvarnaprabhasa; Karunikaraja-prajnaparamita-sutra

遼寧省大連旅順博物館因收藏有大量上世紀初日本大谷探險隊所獲西域文書而聞名。在這些文書中,出土于吐魯番地區的25000余件漢文佛經殘片尤其引人矚目,為新疆歷史文化的研究提供了寶貴資料。近年來,不少研究者已就這些佛經殘片的內容及書法藝術等方面進行了有益探討[1-2],使得其中蘊含的價值逐漸凸顯出來。本文主要就旅順博物館(以下簡稱為旅博)所藏的兩件高昌王麹乾固所供養的寫經殘片的相關問題略作探討。

一 ?兩件寫經殘片的概況

第一件寫經的編號為1462-17-9。原件四邊均已殘破,多有缺字,目前僅存四行豎寫的墨書漢字[1]228(圖1),第一行雖有三個字跡,但已無法辨識;第二行首尾缺字,現可辨四個字;第三行首尾缺字,現可辨三個字;第四行首尾缺字,現可辨三個字。殘片現存文字,據旅博公布的內容如下:

(前缺)

1

2 輪王聞佛

3 為佛作

4 麹乾固

(后缺)

從文字內容分析,第一至第三行的文字應為抄經部分;第四行的“麹乾固”三字應為供養者的姓名,故此行屬于抄經題記部分。此殘片字數雖少,但字跡清晰,書寫較為工整、規范,并講究章法,疏密有度,排列有序。從字體看,抄經的字體為楷書,橫畫尖鋒起筆,收筆重按,撇劃入筆頓筆而后尖鋒撇出,捺由輕漸重,較為均勻。題記的字體為行書,書寫略微隨意。

第二件寫經的編號為1467-32-5,原件四邊均殘損,呈長條狀,多有缺字。現存文字分為兩部分(圖2)。從文字內容分析,右側為寫經部分,左側為供養者的題記。寫經部分尚存六行豎寫的墨書漢字。每行首尾均有缺字,第一行可辨三個字,第二行可辨五個字,第三行可辨兩個字,第四行可辨四個字,第五行可辨四個字,第六行可辨三個字。字體為楷書,已擺脫了隸書風格,結構上左低右高,左收右放,骨力開張,筆畫逐力,體現出一種刀刻的意味。

寫經部分尚存的六行文字[1]228-229,旅博公布的如下:

(前缺)

1 聞是已

2 ?提樹神善

3 ?長者

4 ?是時十千

5 ?其無阿耨

6 身者今

(后缺)

經核查,并與相關經文比對,第二行的“善”字后還可辨有“女”字;第五行的“無”字,應為“授”字。筆者識讀的寫經文字如下:

(前缺)

1 聞是已

2 ?提樹神善女

3 長者

4 是時十千

5 其授阿耨

6 身者今

(后缺)

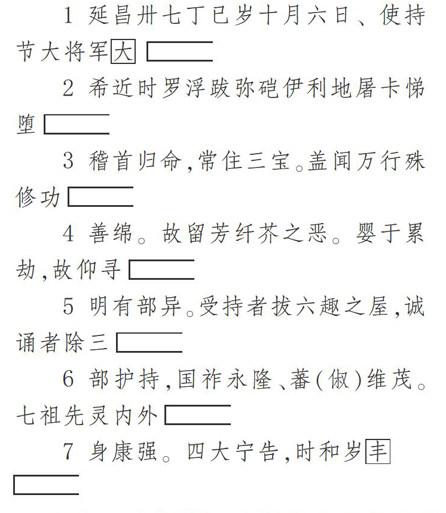

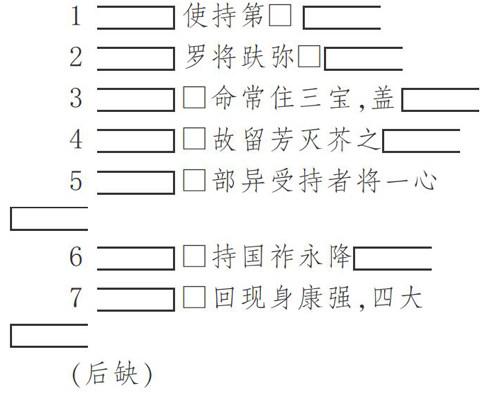

題記部分尚存七行豎寫的墨書漢字。每行首尾均有缺字,第一行可辨四個字,第二行可辨四個字,第三行可辨七個字,第四行可辨六個字,第五行可辨七個字,第六行可辨六個字,第七行可辨七個字。行書[1]229。旅博公布的題記部分尚存的文字如下:

(前缺)

1 ?使持第

2 ?羅將趺彌

3 ?命常住三寶,蓋

4 故留芳滅芥之

5 ?部異受持者將一心

6 持國祚永降

7 ?回現身康強,四大

(后缺)

本段題記的文字,筆者的識讀與旅博公布的有不小的差異,這些差異對隨后的問題探討產生了不小的影響。旅博第一行的“第”字,我識作“節”字。此處繁體作“節”字,乍看有些像“第”字。緊接“節”后的“大”字很清楚,但旅博卻不確定;第二行的“將”字,我識作“浮”字。緊接其后的“趺”字,我識作“跋”字;第三行的第一個字“首”很清楚,但旅博卻不確定;第四行的“滅”字,繁體作“滅”。我識作“纖”字,繁體作“纖”;第五行的“將”字,我識作“拔”字。“一心”二字,我識作“六”字;第六行的“降”字,我識作“隆”字;第七行的“回”字,我識作“固”字。筆者重新識讀的題記文字如下:

(前缺)

1 ?使持節大

2 ?羅浮跋彌

3 ?首命常住三寶,蓋

4 ?故留芳纖芥之

5 ?部異受持者拔六

6 ?護持國祚永隆

7 ?固現身康強,四大

(后缺)

二 ?寫經的定名及供養人的身份考定

上述旅順博物館所藏第一件寫經殘片,因過于殘破,所存文字很少,故長久以來無法定名,被稱為不知名寫經。我們在辨識文字內容的基礎上,反復稽核佛教典籍,終于發現現存的寫經部分的文字屬于東晉高僧鳩摩羅什所譯《佛說仁王般若波羅蜜經》(以下簡稱為《仁王經》)的第八品《囑累品》的末尾,也即全經的末尾。這樣,根據《仁王經》的記載,此殘片的第二至第三行的抄經的文字內容可復原為:“阿須輪王(等)聞佛所說護佛果因緣,歡喜無量,為佛作禮,受持般若波羅蜜。”在第二行的“輪王”后“聞佛”前,抄經人脫漏了一個“等”字。明確了抄經的內容,則第四行的文字“麹乾固”不在所抄佛經經文中,又位于經文之后的位置,故確定為供養者的姓名就殆無異議了。此人身份即是著名的麹氏高昌國第七世國王。

第二件寫經殘片,寫經部分,此前由于所存文字太少,一時也無法確定內容。經我們在辨識文字內容的基礎上,仔細核查,已確定屬于北涼曇無懺所譯《金光明經》的《流水長者子品》的末尾文字。這六行抄經的文字可還原為:“王聞是已,心生歡喜。爾時世尊,告道場菩提樹神:‘善女天,欲知爾時流水長者子,今我身是。長子水空,今羅睺羅是。次子水藏,今阿難是。時十千魚者,今十千天子是。是故我今為其授阿耨多羅三藐三菩提記。爾時樹神現半身者,今汝身是……”

關于第二件寫經的供養者身份,此前,由于題記文字缺失嚴重,且內容公布時又有部分文字識讀有誤,以致很長時間無法確定。在重新辨識此殘片文字后,我們綜合考慮了文字的書體和內容,并運用同類的材料作了仔細比對,終于有了突破,使其中重要的歷史信息凸現出來。

首先用抄經文字的書法特征來確定其大致的年代。不同時期的書法和書風是不同的,故敦煌吐魯番文書的研究者一般都認為“書法特征是可以作為斷代依據的”[3]。魏晉時期,佛教在中國盛行,抄經、寫經十分風靡,在漢文佛教系統內逐漸形成一種特有的審美定式和規范,后世稱為寫經體或抄經體。漢末、魏晉早期翻譯的佛經,所抄寫的文字就是當時日常應用的正書體。寫經的字都較工整,不能草率,草率就不虔敬,而抄寫的速度又要快,才能出效率,逐漸在當時日常應用的正書體基礎上再加以改造并程式化,形成書法界所謂的寫經體,其所追求的效果是要既工且速。漢魏之時,書體由隸書向正書過渡。此時的抄經卷子,書法多為隸書,還保留隸書的按捺明顯、重筆突出、字形略扁等特征,后來則完全進入楷書階段。至唐末宋初之后,因印刷術的興起促成佛教大藏經開版之流行,而寫經之風氣才告衰微。

關于抄寫佛經所用寫經體的時代特點,多位學者的研究成果對我們幫助甚大[2]。經仔細觀察上述兩件寫經部分的文字,我們發現現存文字多為左低右高的構造。一些筆劃,如橫劃向右上方收筆,撇捺多超出字形以外,整體書法已脫離了寫經體早期的隸書影子,具有南北朝后期的特征[4]。加之所抄佛經《金光明經》是北涼時曇無懺所譯,在時代上也正可與書法特征相照應。

在初定了佛經抄寫的大致年代后,我們又從題記的內容中發現了一些線索。題記第一行中的“使持節”是官銜,主要見于魏晉南北朝時期。這一時期,執掌地方軍政的官員往往加“使持節”的稱號,給以誅殺中級以下官吏之權[5-6]。此處題記中的使持節應為供養者的一個官銜。第六行中還有“國祚永隆”之祈福用語。國祚,意即帝王的寶座,轉而引申為王朝維持的時間。根據上下文意,我們推斷此殘片很可能為當地王族供養的抄經,因為普通佛教信眾是不關心國祚衰隆的。這樣,我們可以勾勒出抄經供養人的一些重要信息:他擁有“使持節”的官銜,還是生活在5至6世紀偏安高昌一隅的王族。從歷史發展看,這一時期高昌先后出現了多個割據政權,上述《金光明經》抄經的供養者究竟是誰,以下逐一分析。

先考慮西渡流沙來到高昌的北涼王族殘余勢力沮渠無諱、安周兄弟。442年,沮渠無諱率軍進占高昌,南朝劉宋政權封其為“可使節、散騎常侍、都督涼河沙三州諸軍事、征西大將軍、領護匈奴中郎將、西夷校尉、涼州刺史、河西王”[7]。444年,無諱死,其弟安周立,被劉宋冊封為“可使持節、散騎常侍、都督涼河沙三州諸軍事、領西域戊己校尉、涼州刺史、河西王”[7]。這里,沮渠無諱、安周兄弟都有劉宋冊封的“使持節”官銜。但是,作為佛教徒,他們在供養佛經時,從來不提此官銜。如,在高昌故城出土的《沮渠安周造寺碑》[8]以及安周署名供養的《某經持世》、《佛說菩薩藏經》、《十住經》及《華嚴經》等抄經上,其頭銜就只寫“大涼王”或“涼王”[9]。隨后的闞氏、張氏和馬氏先后秉政高昌國,但或者過于倚重柔然、高車等游牧政權,或者在位時間過于短暫,都未見獲得“使持節”官銜的記載,故都可以排除在外。

501年,麹嘉被立為高昌王。為了與柔然和高車斡旋,麹氏高昌數次遣使北魏示好。延昌年間(512—515),北魏冊封麹嘉為“為持節、平西將軍、瓜州刺史、泰臨縣開國伯”[10]。這里,“持節”是較“使持節”低一等級的官銜。據《麹斌造寺功德碑》記載,麹氏高昌第六世王麹寶茂在碑文署銜中第一個就是“使持節”。據馬雍的研究,此“為西魏所授之官爵”[11]。第七世王麹乾固可能直接承襲了此官爵。在他所供養的《金光明經》[9]151和《大品經》[9]152的題記文字,第一個署銜也是“使持節”。以目前所見,麹氏高昌僅此兩王帶“使持節”的署銜,那么,高昌王麹寶茂和麹乾固哪一個才是上述《金光明經》抄經的供養者呢?仔細檢視麹氏兩王的頭銜,我們又有了新發現。麹寶茂和其子麹乾固兩王,除了擁有內地王朝冊封的“使持節”等一系列官銜外,還擁有一串突厥所授官銜。這是6世紀中葉后西突厥雄霸西域、麹氏高昌被迫臣服的結果。這些官銜,前者的是“希堇時多浮跌無亥希利發”[11],后者的是“希近時多浮跋彌硙伊利地都蘆悌陁豆阿波摩□希利發”[9]152。在文字上,兩者有部分相同,有部分不同,似乎麹乾固所獲突厥的官銜要多于其父麹寶茂。這也提示我們,本文所涉及的旅順博物館藏的《金光明經》的寫經題記中,第二行文字“羅浮跋彌”原先按漢文習慣,上下文意不通,殊不可解。現在經比對題記文字后,我們知道它們實際就是突厥官銜的漢文音譯。此外,更令人驚訝的是,我們發現,旅順博物館藏的《金光明經》的寫經題記文字竟然與現藏德國柏林編號為1891的寫經題記文字幾乎完全吻合。后者文字較多,現已判定為高昌王麹乾固延昌卅七年供養《金光明經》的題記[9]151。此文書的上端還保存完整,下端有殘缺。其文字為:

1 延昌卅七丁已歲十月六日、使持節大將軍大

2 希近時羅浮跋彌硙伊利地屠卡悌墮

3 稽首歸命,常住三寶。蓋聞萬行殊修功

4 善綿。故留芳纖芥之惡。嬰于累劫,故仰尋

5 明有部異。受持者拔六趣之屋,誠誦者除三

6 部護持,國祚永隆、蕃(俶)維茂。七祖先靈內外

7 身康強。四大寧告,時和歲豐

經比對,這兩則同為《金光明經》的抄經題記,無論從書寫格式,還是文字內容都酷似。尤其是前者每行的文字幾乎全部可以在后者相同的行數中發現。這決不是巧合。可以肯定地說,兩者應是同一人高昌王麹乾固在供養同一部抄經《金光明經》后所留的題記。

三 ?麹乾固供養抄經動機補論

抄寫佛經是佛教徒供養佛法的一種重要形式。《妙法蓮花經》的《法師品》中就說:“當知如來滅后,其能書、持、讀、誦、供養、為他人說者,如來則為以衣覆之,又為他方現在諸佛之所護念。是人有大信力,及志愿力、諸善根力。當知是人與如來共宿,則為如來手摩其頭。”[12]在《分別功德品》中又說:“若自書,若教人書,若以華番、瓔珞、幛幡、繒蓋、香油、酥油供養經卷,是人功德無量無邊,能生一切種智。”[12]45既然有如此大的功德,故上自君王,下至僧侶大眾,均熱衷于抄寫佛經供養。這一點在古代吐魯番地區表現得很突出。

佛教早在公元3世紀就已在今吐魯番盆地內流傳,并開始形成了最初的兩系,以交河為中心的車師前部佛教,是自西傳入的小乘佛教,其文獻以胡語為主體;以高昌城為中心的高昌郡佛教,是從中原內地回傳的大乘佛教,其文獻以漢語為主體[13]。現今所知的吐魯番發現的最早寫經,是上世紀初日本大谷探險隊在鄯善縣吐峪溝石窟發現的漢文《諸佛要集經》。據此寫經殘卷上的題記,可知其被抄寫于西晉惠帝元康六年(296)。據研究,《諸佛要集經》是名僧竺法護于元康二年在洛陽譯出的佛經,此后不久就由中原或河西傳入高昌[14],可見內地漢文佛教經典對吐魯番地區的影響,漢文寫經由是開始興盛。日本學者池田溫所著《中國古代寫本識語集錄》一書中,就收錄有吐魯番地區出土的漢文寫經《譬喻經》、《維摩經義記》、《維摩詰經》、《賢劫千佛品經》、《正法華經·光世音品》、《優婆塞戒》、《妙法蓮華經》、《金光明經》、《大方廣等無想大云經》及《佛說首楞嚴三昧經》等普通僧眾和信徒的抄經[9]76-85,時代在公元4世紀至5世紀中期之間。此外,偏安高昌一隅的河西沮渠氏北涼王族原本就崇信佛教,如前所述,吐魯番也出土了不少沮渠安周供養的寫經,寫經上均明書“涼王大沮渠安周所供養經”。及麹氏在高昌立國后,佛教更加昌盛。2003至2006年,旅順博物館和日本龍谷大學開展合作研究,對館藏的25000多號漢文佛經殘片進行了檢索,共整理出502部佛教經典[1]61。如果我國、日本及歐洲的收藏機構及個人的吐魯番文書藏品都能被系統整理,可以肯定,這個數量還會大為增加[15]。

在以往吐魯番出土佛典中,曾發現七件帶有高昌王麹乾固寫經題記的抄經[16]。其中,《仁王般若波羅蜜經》有三件,兩件寫于延昌卅一年(591),一件寫于延昌卅三年;《金光明經》一件,寫于延昌卅七年;《大品經》兩件,一件寫于延昌卅九年,另一件寫于延昌四十年;《守護國界主陀羅尼經》一件,寫于延昌卅七年。本文所涉及旅順博物館的兩件寫經《仁王般若波羅蜜經》和《金光明經》也不出這個范疇。此前,已有研究者發現,麹乾固的寫經中多是反映護國思想的,并就此現象做了分析。如,姚崇新先生認為“(高昌)歷來是中原王朝與西北游牧民族之間或西北游牧民族之間爭奪的對象……高昌往往‘攝乎大國之間'而異地稱臣。高昌統治者雖常有家國之虞,但又無可奈何,因而只有寄希望佛法的庇護,以求的精神的慰藉”[16]。吳震先生則說:“麹氏高昌雖漸趨穩定,但在外先后受制于鐵勒、突厥;內部至少也曾發生過613至620年間的動亂,引發政變復辟的爭戰。在這一歷史背景下,加之當時人們把一切天災人禍視為神靈的懲罰,因此崇信佛法,以求禳災降福。于是,舉國奉佛,弘傳佛教典籍。作為‘護國三經的〈仁王般若〉、〈金光明〉、〈法華〉俱見于吐魯番寫本中”[17]。上述兩位學者的論述,主要強調了宏觀的社會背景因素,但并未從佛教文化的角度結合所抄寫佛經的義理內涵來具體分析這些佛經對身為高昌國主麹乾固作為供養者的影響,并進而發揮護國的作用,致使一些重要問題難以凸現。以下,我們以《仁王般若波羅蜜經》和《金光明經》為例,對這一問題再作補充論述。

《仁王經》是以佛陀為印度波斯匿王等十六大國國王說示如何守護佛果、修持十地善行,及守護國土的因緣,而講說受持讀誦此經可息災得福,使一切世間有情安穩康樂。本經在歷史上據稱有多個漢文譯本,但現存僅兩種譯本,一為姚秦鳩摩羅什所譯的《仁王般若波羅蜜經》,一為唐不空所譯的《仁王般若波羅蜜經》。據研究,“對比兩經可以看出,唐譯本和秦譯本內容相差不大,只是字句有些差異而已,不空三藏的譯本是補以前所譯的不足而已”[18]。鳩摩羅什所譯《仁王經》有兩卷,共計八品。在諸般若經典中,《仁王經》出現較晚,為了強調般若之力之不可思議,其在空的思想、諸法如幻、修行般若、法性思想、二諦思想、佛身觀、文字般若等方面都有較多深入的闡釋和說明。本經特別強調,其之所以能護國,皆因般若的力量,是以般若的功德除滅災難,護持國家,使得天下太平。所以,“一切國王為是難故,講讀般若波羅蜜,七難即滅,七福即生,萬姓安樂,帝王歡喜”[19]。在受持《仁王經》時,經中專門要求國王當常持誦,“是故付囑諸國王,不付囑比丘、比丘尼、清信男、清信女。何以故?無王力故,故不付囑。汝當受持讀誦,解其義理”[19]832,強調依靠世俗國王的力量來推行佛法,這與東晉道安所說的“不依國主則法事難立”殊途同歸。受持、讀誦時,經中要求“當請百佛像、百菩薩像、百羅漢像,百比丘眾,四大眾、七眾,共聽請百法師講般若波羅蜜。百師子吼高座前燃百燈,燒百和香,百種色花,以用供養三寶,三衣什物供養法師,小飯中食亦復以時。大王!一日二時講讀此經”[19]829。受持《仁王經》有無量功德,經中列舉道:“名為護國土功德……亦護一切眾生身。”[19]829“不但護國,亦有護福,求富貴權威七寶如意行來,求男女,求慧解名聞,求六天果報,人中九品果樂……”[19]830“不但護福,亦護眾難,若疾病苦難,杻械枷鎖檢系其身,破四重罪,作五逆因,作八難罪,行六道事,一切無量苦難,亦講此經……”[19]830此外,由于該經是佛陀對十六大國王所說,經中也不忘強調各位國王獲得王位的正統性。經中說“大王!我今五眼明見,三世一切國王皆由過去侍五百佛,得為帝王主”[19]833,就是因為過去供養諸佛的結果。

《金光明經》的漢譯本,據稱也有多個,但現存主要是三個。一為北涼時曇無懺所譯,分為四卷,計十八品。二是隋代沙門寶貴綜合多家譯本,輯成《合部金光明經》八卷,計二十四品。三是唐義凈所譯的《金光明最勝王經》。本經內容龐雜,由于“是經能滅一切眾生無量無邊世百千苦惱”,故被稱為“眾經之王”。據說,“是經能與眾生快樂,是經能令地獄餓鬼畜生諸河焦干枯竭,是經能除一切怖畏,是經能卻他方怨賊,是經能除谷貴饑饉,是經能愈一切疫病,是經能滅惡星變異,是經能除一切憂惱”[20]。護國思想主要集中在《金光明經》的《四天王品》中。其中,多次提及人王受持《金光明經》,以獲得護國的利益,“若有人王,欲得自護及王國土多受安樂,欲令國土一切眾生悉皆成就具足快樂,欲得摧伏一切外敵,欲得擁護一切國土,欲以正法正治國土,欲得除滅眾生怖畏。世尊,是人王等,應當必定聽是經典,及恭敬供養讀誦受持是經典者”[20]343。個中緣由,“是諸人王,若能至心,聽受是經,則為已能供養于我,若供養我則是供養過去未來現在諸佛。若能供養過去未來現在諸佛,則得以無量不可思議功德之聚。以是因緣,是諸人王應得擁護”[20]341。人王躬出奉迎講說《金光明經》之人時,“隨其舉足步步之中,即是供養值遇百千億那由他諸佛世尊,復得超越如是等劫生死之難,復于來世爾所劫中,常得封受轉輪王位”[20]342。甚至,在《授記品》中,十千天子暫舍五欲之樂,聆聽了《金光明經》的宣講,就獲得了佛的授記。《金光明經》流布之處,人王及百姓若能受持供養此經,佛教的四大天王毗沙門天王、提頭賴吒天王、毗留勒叉天王及毗留博叉天王保護“當今是王及國人民一切安隱具足無患”[20]340。據該經《正論品》中的記載,佛為堅牢地神宣講的故事中,有名為力尊相的國王為其子信相所說的偈言里有如下內容:“云何是人,得名為天?云何人王,復名天子?因集業故,生于人中,王領國土,故稱人王;處在胎中,諸天守護,或先守護,然后入胎。雖在人中,生為人王。以天護故,復稱天子。三十三天,各以己德,分與是人,故稱天子。神力所加,故得自在。”[20]346在這段偈頌中,以問答的方式,雖然不是直接而是間接地依佛陀之口宣揚了人主身份所具有的“天子”神格。此段經文對人主的神化,無形中提供了一種君王們夢寐以求的“王權天授”的政治理念。

由以上分析可知,《仁王經》和《金光明經》所闡述的佛教典型的護國思想,都是以信奉和傳播佛法為前提的。在這個意義上,護法即護國。通過護法進而獲得無量功德,護國自然不在話下。就國家整體層面而言,只要大眾信仰了佛教,國家就能消災納福,去害免禍,天下太平,國土安寧,眾生快樂;就國王個人層面而言,只要接受佛教并時常護持,佛教就會為他貼上“王權天授”的標簽,并用佛教義理為其合法性來提供辯護。不僅如此,佛教還為信奉佛法的國王設計了光明的前景,不僅來世能當轉輪王,而且將來還能依授記來成佛,擺脫生死輪回之苦。有關第二個層面的問題,以往研究者談得很少,需要重新引起關注。

據記載,到高昌王麹乾固秉政后期所處的隋代,《仁王經》和《金光明經》在中原上層統治者中更為流行。隋朝的翻經學士費長房為了說明隋文帝楊堅即位的正統性,是“受命四天護持三寶,承符五運宅此九州”的皇帝,就曾直接引用了前述《金光明經》中《正論品》的那段偈言[21]。隋煬帝即位后,十分尊崇高僧慧乘,曾“詔諸郡,別選三大德于東都四方館,闡《仁王經》。仍詔乘充大講主,連三晝夜不臥”。后來,慧乘去了禪定寺,演說《仁王經》12年[22]。

可以想見,正是上述兩經豐富的護國思想對麹乾固產生了強烈的吸引力,才使他在統治高昌的41年里,不惜人力、物力和財力,多次雇經生抄寫《仁王經》和《金光明經》,如延昌卅一年十二月,就一次敬寫《仁王經》150部[9]143。這種執著的抄經、聽經護國思想在麹氏高昌王族中逐漸一脈相承。大業五年(609),煬帝西行至張掖,曾令慧乘為高昌王麹伯雅等講《金光明經》。在現場,麹伯雅聽得反應強烈,甚至“布發于地,屈乘踐焉”[23],給了慧乘的講經很好的呼應。另外,吐魯番還出土了一件延壽四年(627)的《仁王經》殘卷,吳震及王素兩先生均推測此殘卷是奉高昌王麹文泰之命抄寫的官經[17]69-80[24]。貞觀二年(628),高僧玄奘西行路經高昌,麹文泰盛情款待,并請他升座為太妃以下王及統師大臣等講《仁王經》一個月[25]。

四 ?結 ?語

本文對旅順博物館帶有供養人題記的兩件漢文抄經殘卷進行了探析,考定出所抄佛經,一件為東晉鳩摩羅什所譯的《仁王經》的片段,另一件為北涼曇無懺所譯的《金光明經》的片段。通過對題記部分的辨識,結合文獻和其他出土文物,進一步確定了兩件抄經的供養人均為麹氏高昌的七世王麹乾固。麹乾固選擇具有濃厚護國思想的《金光明經》和《仁王經》作為供養的抄經,不僅有深層的社會背景,而且還有豐富的佛教義理與之合拍,在很大程度上折射出麹氏高昌國中后期所處的政治局勢,也反映了他身為西域小國高昌國王的微妙心理狀況。

參考文獻:

[1]郭富純,王振芬.旅順博物館藏西域文書研究[M].沈陽:萬卷出版公司,2007.

[2]郭富純,王振芬.旅順博物館藏西域書跡選[J].書法叢刊,2006(6).

[3]陳國燦.略論敦煌吐魯番文獻研究中的史學斷代問題[J].敦煌研究,2006(6):124-129.

[4]趙聲良.隋代敦煌寫本的書法藝術[J].敦煌研究,1995(4):133-137.

[5]史介.“使持節”小釋[J].山東師范大學學報(哲學社會科學版),1984(6).

[6]張小穩.漢唐間地方官加節的等級劃分與權力演變[J].河南大學學報(社會科學版),2010(5).

[7]沈約.宋書:卷98[M].北京:中華書局,1974.

[8]池田溫.高昌三碑略考[J].謝重光,譯.敦煌學輯刊,1988(1):146-161.

[9]池田溫.中國古代寫本識語集錄[M].東京大學東洋文化研究所,1990:86-88.

[10]魏收.魏書:卷101[M].北京:中華書局,1974:2244.

[11]馬雍.突厥與高昌麹氏王朝始建交考[M]//西域史地文物叢考.北京:文物出版社,1990:146-153.

[12]高楠順次郎,等.大正藏:第9冊[M].臺北:新文豐出版公司,1983:31.

[13]陳世良.從車師佛教到高昌佛教[J].吐魯番學研究專輯(內部資料),1990.

[14]陳國燦.吐魯番出土《諸佛要集經》殘卷與敦煌高僧竺法護的譯經考略[J].敦煌學輯刊(創刊號),1983:6-13.

[15]王素.敦煌吐魯番文獻[M].北京:文物出版社,2002:105-124.

[16]姚崇新.試論高昌國的佛教與佛教教團[J].敦煌吐魯番研究,1999(4):39-80.

[17]吳震.吐魯番寫本所見鳩摩羅什漢譯佛教經籍舉要[M]//鳩摩羅什與中國民族文化——紀念鳩摩羅什誕辰1650周年國際學術討論會文集.烏魯木齊:新疆美術攝影出版社,2001:69-80.

[18]蔡宏.《仁王護國般若波羅蜜多經》在中國的傳譯[M]//中國佛學.北京:中華書局,2010.

[19]高楠順次郎,等.大正藏:第8冊[M].臺北:新文豐出版公司,1983:832.

[20]高楠順次郎,等.大正藏:第16冊[M].臺北:新文豐出版公司,1983:340.

[21]高楠順次郎,等.大正藏:第49冊[M].臺北:新文豐出版公司,1983:101.

[22]高楠順次郎,等.大正藏:第77冊[M].臺北:新文豐出版公司,1983:204.

[23]高楠順次郎,等.大正藏:第50冊[M].臺北:新文豐出版公司,1983:633.

[24]王素.吐魯番出土佛教寫經漫談[J].南海菩薩,1996(164):55-56.

[25]慧立,彥悰.大慈恩寺三藏法師傳[M].孫毓棠,謝方,點校.北京:中華書局,1983:20-21.