森林生態系統林木根系對優先流的影響

張英虎,牛健植,朱蔚利,韓旖旎,杜曉晴,陳上杰

北京林業大學水土保持學院, 水土保持與荒漠化防治教育部重點實驗室, 北京 100083

森林生態系統林木根系對優先流的影響

張英虎,牛健植*,朱蔚利,韓旖旎,杜曉晴,陳上杰

北京林業大學水土保持學院, 水土保持與荒漠化防治教育部重點實驗室, 北京100083

土壤水和溶質運移是土壤學和環境科學研究的難點和熱點,優先流是一種常見的土壤溶質運移形式,繞過土壤基質而優先運移至地下水源,造成土壤養分的流失和水質的惡化。林木根系是土壤層的重要部分,其結構形態影響著優先流過程,為量化林木根系結構對土壤優先流的影響,以首都圈森林生態系統鷲峰定位監測站為研究區域,利用野外染色示蹤與室內分析相結合的方法,定量分析根長密度和根系生物量在優先流區和基質流區的變化。結果表明:1)隨著土層深度的增加,根長密度表現為減小的趨勢,對徑級d<1 mm,1 優先流; 優先流區; 基質流區; 根長密度; 根系生物量; 鷲峰國家森林公園 長期以來,土壤水分和溶質運移始終是土壤學研究的焦點和難點[1],土壤溶質主要通過水動力彌散作用、流動區與不流動區間擴散作用以及優先流作用進行運移[2],其中優先流是一種常見現象,它與地表地下水質、土壤養分吸收息息相關,其研究理論被廣泛應用于地下水污染、污染物遷移和土壤鹽分運動等方面。影響優先流因素很多,主要包括土壤容重[3]、初始含水量[4]、根系[5]、石礫[6]等。林木根系是土壤層的重要組成部分,根系在土壤內可形成巨大的空間網絡結構,形成根系通道,加快優先流過程,如Li和Ghodrati[7]指出根系通道可以促使硝酸鹽快速運移;J?rgensen等[8]認為根系通道能夠促進水分和溶質在土壤層內的快速運移;Du?ek等[9]利用模型模擬出溶質主要在根系分布區運移。上述結果反映出林木根系可以加速水分及溶質在土壤層中的運移過程,但有關林木根系結構與優先流之間有什么量化關系一直沒有得到有效解決。根長密度和根系生物量作為林木根系結構的重要指標,影響著優先流過程[10-11],但它們之間關系研究大多是定性研究,造成理論不足、解釋不清等問題,不能深入揭示優先流的驅動影響因子。林木根系影響優先流過程,但是不是每種植被的根系都影響優先流過程?林木根系與優先流存在何種量化關系等是目前人們面臨的難題。大量有關根系和優先流關系研究主要集中在農田生態系統等,而森林生態系統自身復雜性驗證卻很少。 華北土石山區是重要的水源涵養區,地下水源污染和水質惡化影響著首都北京的飲水安全,區內林木根系和石礫含量較高,土層深度約為30 cm左右,結構錯綜復雜,優先流現象普遍。本文以首都圈森林生態系統鷲峰定位監測站為研究點,分析林木根系是否是優先流發生的驅動影響因子以及它們之間有什么量化關系將有助于研究區域土壤水分運移規律研究,揭示研究區水質惡化根源,并將在防止水源破壞,預防泥石流、滑坡等自然災害發生等方面提供理論及技術支持。 首都圈森林生態系統鷲峰定位監測站建在鷲峰國家森林公園內,隸屬于北京市海淀區蘇家坨鎮,地理坐標為東經116°28′,北緯39°34′。鷲峰國家森林公園海拔在60—1100 m之間,主峰海拔465 m,公園最高峰1153 m;屬于華北暖溫帶半濕潤半干旱大陸性季風氣候,年平均氣溫11.6 ℃,多年平均降雨量為630 mm,年蒸發量達到1800—2000 mm,降雨主要集中在6—9月份,占全年降雨量的70%—80%左右。鷲峰國家森林公園屬于暖溫帶落葉闊葉林區,海拔800 m以下,油松(Pinustabulaeformis)、國槐(SophorajaponicaLinn.)、側柏(PlatycladusorientalisFranco)、槲樹(QuercusdentataThunb.)等人工林和山杏(PrunusarmniacaL.)灌叢等錯落分布;海拔800—1100 m之間,人為干擾較少,以松櫟天然混交林、落葉松(Platycladasorientalis)為主[12]。 2.1供試樣地選擇 2012年7至9月進行采樣,根據區域的植被生長狀況,選取國槐(SophorajaponicaLinn.)、側柏(PlatycladusorientalisFranco)和槲樹(QuercusdentataThunb.)3種植被,每種植被類型選擇2棵,共設6個研究點,分別編號為國槐1和國槐2、側柏1和側柏2、槲樹1和槲樹2,研究點分布在同一海拔高度,坡度坡向相同,地勢較為平坦且植被生長狀況良好的10 m×10 m樣方內。 2.2野外染色示蹤試驗 染色示蹤法已廣泛應用于優先流研究中,由于亮藍毒性較低、可見性高、不易被土壤顆粒吸附,所以本文選取亮藍為染色試劑,分別在6個研究點進行野外示蹤處理。在每塊研究點內,以樣樹為中心,設置1.0 m×1.0 m的樣方,除去土壤表層的植物體以及較厚地被物后,在樣方內施加濃度5 g/L、共50 L的亮藍溶液進行示蹤染色。施加溶液24 h之后開挖垂直剖面,進行樣品采集和水分運移路徑分析。將上述開挖的土壤剖面用3000×4000像素數碼相機進行拍攝,保持相機鏡頭與土壤剖面相互垂直,所切剖面深度不得低于最大染色深度,所有剖面圖像用Photoshop CS5進行處理,濾去土壤顏色,只保留示蹤劑運移路徑的顏色,觀察優先流區和基質流區。 在上述染色垂直剖面上的優先流區和基質流區用直徑為7 cm,高為5 cm的小環刀采集土壤樣品,取樣深度分別為0—10 cm,10—20 cm和20—40 cm,每一層優先流區和基質流區各取2個小環刀,用來分析土壤含水量、孔隙度等土壤物理性質指標及根長密度、根系生物量等根系結構指標。 2.3土壤基本物理性質指標測定 研究利用烘干法測定土壤含水量,利用土柱法測定土壤總孔隙度、毛管孔隙度和非毛管孔隙度(研究點土壤基本物理性質見表1)。 表1 研究點土壤基本物理性質Table 1 Basic physical properties of soil in experimental plots 2.4根系結構指標測定 根長密度小環刀土石和根系混合土樣移入塑料袋內,放置冰箱內,恒溫4 ℃,之后用篩子將其分開,根系表面附著的土石,自然風干5 min將其分離,最后水洗法洗出所有根系[13],之后用WinRHIZO軟件測定根長密度; 根系生物量洗好的根系在85 ℃條件下烘干,用電子天平測根系干重,之后計算出根系生物量。 2.5貢獻度指標測定 貢獻度測定整個土壤剖面優先流區內3種不同根系徑級的根長密度,之后計算出整個剖面所有根系徑級總根長密度,最后整個土壤剖面d<1 mm根長密度與總根長密度之比得到d<1 mm根系對優先流貢獻度,1 發生概率利用數學統計方法分別對6個研究點不同土壤深度和根系徑級優先流區和基質流區根系指標進行比較,進而計算出所有研究點優先流區根系含量大于基質流區根系含量概率值。 2.6數據結果處理方法 用Origin8.0、Excel2003進行曲線圖繪制;土壤剖面圖像后期處理運用Photoshop CS5;用SPSS18.0統計軟件進行顯著性檢驗和相關性分析,同時進行one-way Anova分析等。 野外染色示蹤試驗可以直觀觀察優先流路徑以及發生程度,從而間接分析林木根系對優先流的影響。典型樣方尺度范圍內,在有根系的區域,示蹤物主要通過根孔隙通道運移,且運移路徑較遠(圖1),因此在森林生態系統,土壤內林木根系對優先流具有一定影響。 圖1 土壤剖面林木根系對示蹤劑分布影響Fig.1 Effects of plant root systems on distribution of dying tracers in soil profiles 3.1根長密度對優先流影響分析 圖2 優先流區和基質流區在土壤剖面分布 Fig.2 Distribution of preferential pathways and soil matrix in soil profiles 典型染色模式較為直觀的反映土壤剖面優先流區和基質流區,在土壤表面,染色較為均勻,稱之為均勻染色區;Hagedorn 和 Bundt[14]明確指出,土壤剖面上染色區域稱為優先流區,而未染色區域則為基質流區(圖2)。 根長密度通常為單位土體內根系的總長度[15],是根系特征一項非常重要的指標[16],其在土壤剖面垂直分布影響著水分和營養物質的吸收[17]。隨著季節的變化,根長密度也會發生相應的改變,一般秋季時活根根長密度達到最大值,而死根系,其根長密度卻在冬季為最大值[11]。根系在土壤內部的分布模式直接影響了其對水分和營養物質的吸收率,根長密度在某種程度上影響著優先流路徑,水和溶質會通過其形成的根孔隙繞過土壤基質而優先運移,同時在水和溶質運移過程中,僅有不到0.1%的溶質和1%的水會通過優先流區運移至基質流區[18]。3種不同植被類型(國槐、側柏和槲樹)不同根系徑級根長密度見圖3。 圖3 不同植被類型根長密度在優先流區和基質流區的分布Fig.3 Distribution of root length density in preferential pathways and soil matrix for different vegetation types 由圖3可以看出,根長密度隨深度增加,有遞減的趨勢。根長密度均值隨根系徑級、土壤深度增加均出現減小的趨勢,根長密度標準差和變異系數變化值見表2。對不同土層深度及根系徑級來說,6個研究點均表現出優先流區根長密度總體大于基質流區根長密度[10],研究點d<1 mm根長密度最大,其次是1 表2 優先流區根長密度均值和標準差隨根系徑級及土壤深度的變化Table 2 Changes of mean value and standard error of root length density refer to root diameter and soil depth 同一個研究點同一土層深度根長密度有時會出現較大差異,這是由根系結構在土壤內的異質性決定的,根系生長是一個動態的變化過程[19],需要足夠的土壤空間網絡[20],不同的土壤質地和立地條件,根系生長分布格局多種多樣,同時植物生長過程中,根系生長模式也不同。由于土壤內水分和營養成分的差異,使得根系空間分布存在垂直和水平差異。研究點死根周圍染色效果明顯(圖1),活根系和死根系形成的根通道都可以促進優先流[21]和水流的非平衡運動[22-25],死根系作用效果更加明顯[26],同時活根系也可以促進死根系的分解和降解過程[27]。 綜上可知:優先流區根長密度很大一部分大于基質流區,這是因為無論是活根系還是死根系,都會產生優先流通道,改善土壤理化性質[28],根系與土壤接觸面之間的縫隙提高了溶質運移的速率,根系形成的根孔隙也是重要的運移通道。對于基質流區,土壤質地、土壤結構、孔隙度均受到了限制,植物根系分布較少,土壤理化性質改善效果不明顯。同時研究點均表現出細根系(根系徑級d<1 mm)對優先流的高貢獻度,均值在94.8%左右,而相對較粗根系(根系徑級d>1 mm)貢獻度卻很小,因為土樣均取自0—40 cm細根系主要分布土壤層,土壤表層細根系之間會形成巨大的空間連通網絡[20],細根系(根系徑級d<1 mm)主要通過交錯和穿插作用分布在土壤表層,使本來緊實板結的土壤變的更加松動,土壤結構發生變化,同時土壤表層死根系由于自身的死亡腐爛,轉化成為有機物,加快土壤團聚體的形成,進而有效改善土壤理化性質[28],根系通道某種程度上促進了土壤水和溶質的運移[8]。優先流區根系含量較高,示蹤物在土壤剖面染色百分比作為優先流程度指標,與根系含量有一定聯系,染色百分比表示亮藍溶液染色區域占整個土壤剖面的比例。3種不同植被類型染色百分比與根長密度關系見圖4。 圖4 國槐、側柏和槲樹染色百分比與根長密度之間關系Fig.4 Relationship between dye coverage and root length density for different vegetation types (Sophora japonica Linn.,Platycladus orientalis Franco,Quercus dentata Thunb.) 圖4中,根長密度表示0—10 cm、10—20 cm和20—40 cm土壤深度內d<5 mm根長密度之和,染色百分比表示0—10 cm、10—20 cm和20—40 cm土壤深度平均染色百分比。由圖4可知,隨著根長密度的增加,染色百分比總體表現為增加的趨勢,首先是因為根系主要集中在土壤表層,根系含量較高[29-31],根系會形成連通網絡,根系與土壤接觸促使大孔隙的形成[32],增加大孔隙的密度[33]和土壤孔隙的連續性[34],有研究表明水分和溶質含量在根系區域會明顯增加[9],根系本身在土壤層內會形成根孔隙通道,改善土壤理化性質,降低土壤容重,使本來結實的土壤變的松弛[28],根系在促使大孔隙形成的同時,又可以生長在大孔隙(微生物孔隙、洞穴、裂隙等)內部[32],相互作用,共同影響土壤結構,因此土壤表層染色效果明顯,優先流程度高;然而在土壤表層以下,根系含量較低,根系伸長很難抵抗機械壓力,大孔隙密度較小,染色效果不佳;其次,根系可以向土壤內釋放復雜的有機混合物,如氨基酸、有機酸、糖類、酶等,這些物質可以被釋放出來潤滑與土壤僅僅接觸的根尖部分,使得根系在較為壓實的土壤層內生長[35],促使根系的有效生長,間接影響大孔隙的變化,土壤表層根系含量豐富,根系釋放土壤內有機質含量高,更易促進根系延伸以及大孔隙的形成;最后,土壤表層根系改良土壤理化性質明顯,特別是表層根系腐爛及自身死亡,死根系形成的路徑更容易誘導優先流的產生[25],研究中已觀察到死根系周圍染色效果(圖1),而表層石礫對優先流路徑及大孔隙的影響較小,深層石礫對其影響則較為顯著[33]。然而側柏卻是個例,隨著根長密度的增加,染色百分比先增加后降低,因此根系含量和染色面積之間并不是絕對的關系,其它生物因素及外部因素也有可能導致結果的差異,如樹齡、土壤質地和物理性質、動物體造成的裂隙等。 3.2根系生物量對優先流影響分析 根系生物量作為一項根系特征指標,通常指的是單位土體中根系的質量[36]。研究點優先流區和基質流區根系生物量(d<5 mm)變化情況如圖5。 圖5 不同植被類型根系生物量在優先流區和基質流區變化Fig.5 Changes of root biomass in preferential pathways and soil matrix for different vegetation types 對研究點根系生物量進行統計,土層0—10 cm,優先流區根系生物量大于基質流區根系生物量概率為50%;土層10—20 cm為83.3%;土層20—40 cm為66.7%,優先流區和基質流區根系生物量變異情況見表3,研究點大約有66.7%優先流區根系生物量大于基質流區根系生物量,從這一比例來看,根系生物量對優先流路徑有一定影響,即林木根系能為水分運動和溶質運移提供優先路徑,但這種效果不顯著,并不是簡單的正相關關系。 表3 優先流區和基質流區根系生物量變異情況Table 3 Variation of root biomass between preferential pathways and soil matrix 從優先流區根系生物量>基質流區根系生物量比例分布來判斷根系生物量對優先流的影響,此為較為宏觀的統計分析方法,但是不同研究點或者不同土壤深度優先流區和基質流區生物量不具有可比性,為此通過對比同一研究點同一土壤深度上優先流區與基質流區根系生物量相差百分比分析根系生物量對優先流的影響,本文相差百分比用θ來表示: 不同研究點根系生物量相差百分比如圖6所示。 圖6 優先流區和基質流區根系生物量相差百分比 Fig.6 Difference between percentage of comparison of root biomass in preferential pathways and soil matrix 圖6中,實心部分表示兩區域生物量相差百分比大于50%情況,而空心部分則小于50%。研究點根系生物量相差百分比大于50%所占比例大約為55.6%,這一比例范圍內根系生物量均出現優先流區大于基質流區,也就是說如果兩區域根系生物量相差百分比超過50%,優先流路徑一定發生在根系含量較多的區域,根系生物量主導優先流路徑;相反,相鄰兩區域根系生物量相差百分比不足50%,則優先流路徑可能發生在根系含量較多的區域,也可能發生在根系含量較少的區域,根系生物量對優先流路徑不起決定性作用。 Lipiec[29]、Glab[30]和Bonger[31]研究表明植物根系主要分布在土壤表層,有效改善土壤理化性質,降低土壤容重,同時Bonger[31]認為土壤表層根系形成的大孔隙網絡是主要的優先流路徑。Schenk[37]、Mosaddeghi[38]和Bonger[39]研究表明,根長密度隨著土壤深度的增加而降低,根長密度反映根系生長的狀況。本試驗條件下,分別對國槐、側柏和槲樹3種不同植被優先流區和基質流區根系含量比較并進行量化,發現兩區內根長密度和生物量總體表現為隨土壤深度增加而降低的趨勢,這與上述研究結果一致,這是因為土壤表層根系含量高[29-31],特別是表層根系自身腐爛及死亡后,更易誘導優先流的產生[25,40],華北土石山區森林生態系統石礫含量較高,已有研究表明石礫與水和溶質運移關系較為復雜[33],在土壤表層,大孔隙流或優先流主要受林木根系影響,石礫主要對土壤深層水流影響顯著[33];然而在土壤深層,土層較為結實,容重較大,根系生長過程中很難抵抗土層所造成的機械壓力而伸長受到限制,因此深層根系含量較低。 野外染色示蹤條件下,可以直接觀察優先流路徑及染色模式,本研究表明鷲峰地區森林生態系統存在明顯的優先流現象(圖2)。森林生態系統林木根系在促進水和溶質運移起著至關重要的作用,Bengough[35]和Du?ek[9]研究表明水和溶質主要在根系分布范圍內存在,兩者之間存在必然的聯系,Li和Ghodrati[7]通過土柱實驗表明根系作用下的飽和導水率是無根系條件下飽和導水率的6倍;J?ergensen[8]研究證明根系通道運移了94%的水流,僅僅有6%的水流沒有通過根系;Perillo[41]和Devitt[42]研究表明根系是產生大孔隙流和優先流的重要組成部分,本研究中同樣觀察到根系(活根系或死根系)對溶質運移的影響(圖1),特別是優先流,這是因為根系生長過程中,既可以在土壤大孔隙(干濕凍融裂隙、洞穴、微生物孔隙)生長,同時又由于自身的動態變化、土壤接觸表面以及腐爛等因素產生大孔隙[22],通常根系只能在比其直徑大的孔隙內生長[43],大很多也不利于根系生長,因為養分沒有被根系吸收而通過通道優先運移至深層。優先流區相比基質流區,區內孔隙連通性較好,孔隙密度和數量較大,因此更有利于根系的生長,本試驗條件下,對所有研究點進行統計,79.6%優先流區根長密度大于基質流區,66.7%優先流區根系生物量大于基質流區,可以間接說明根系可以形成優先通道;同時細根系(d<1 mm)對優先流的貢獻度最大,均值達到94.8%,這與董賓芳[40]研究結果一致。 染色面積百分比作為優先流的一個特性指標,反映優先流的重要參考[40],將根系含量與染色百分比建立關系目前研究較少,Bouma[44]研究認為作為優先流特征參數,染色面積百分比可以監測土壤內孔隙的數量、直徑和大小;Vogel[45]和Etana[46]研究表明染色百分比隨土壤深度的增加呈現降低的趨勢,本研究中,染色百分比隨土壤深度增加而降低,根長密度的增加而增加(側柏除外),董賓芳[40]認為根長密度與染色面積存在較強的正相關性,研究表明與粗根系相比,細根系與土壤優先流相關性更好,因為細根系壽命短,非木質化程度高,大量增生及死亡之后會形成更多的根孔隙通道,促進優先流過程。 土壤優先流應該從理論研究、封閉室內試驗擴展至景觀尺度、區域尺度等大尺度研究上來,同時與現代技術相結合,例如GIS、CT探測技術等,進而獲取精確的數據來描述優先流運動過程,優化CDE模型和T-R模型參數,形成系統的優先流分類體系和判定標準。目前,土壤容重、質地、含水量、降雨強度等與水和溶質運移,特別是優先流之間的關系驗證較多,但是華北土石山區森林生態系統林木根系和石礫含量較高,根系和石礫可以視為綜合結構體,即“根石結構”來探討對優先流的影響,建立林木根系和石礫綜合優先流水文過程模型,這也是以后研究的熱點和難點。 (1)通過分析6個研究點根長密度與優先流之間的關系,利用統計學的方法,觀察優先流區和基質流區根長密度的變化情況。隨著土層深度的增加,根長密度表現為減小的趨勢,總體來看,優先流區根長密度大于基質流區根長密度,相對d<1 mm根系而言,概率約為66.7%, 1 (2)研究點均表現出細根系(根系徑級d<1 mm)對優先流的高貢獻度,均值在94.8%左右,而相對較粗根系(根系徑級d>1 mm)貢獻度卻很小。 (3)染色面積百分比和根系含量存在一定的聯系,隨著根系含量的增加,染色面積百分比總體表現為增加的趨勢,但兩者之間的關系并不是絕對的,這主要是由根系在土壤層內的空間異質性造成的。 4)研究點根系生物量進行統計,66.7%優先流區根系生物量大于基質流區根系生物量,根系生物量相差百分比大于50%比例大約為55.6%,這一比例范圍內均出現優先流區根系生物量大于基質流區根系生物量。 [1]Bundt M, Widmer F, Pesaro M, Zeyer J, Blaser P. Preferential flow paths: biological ‘hotspots’ in soils. Soil Biology and Biochemistry, 2001, 33(6): 729-738. [2]Bryant S L, Paruchuri R K, Saripalli K P. Flow and solute transport around injection wells through a single, growing fracture. Advances in Water Resources, 2003, 26(8): 803-813. [3]Reading L P, Baumgartl T, Bristow K L, Lockington D A. Hydraulic conductivity increases in a sodic clay soil in response to gypsum applications: Impacts of bulk density and cation exchange. Soil Science, 2012, 177(3): 165-171. [4]Sanders E C, Abou Najm M R, Mohtar R H, Kladivko E, Schulze D. Field method for separating the contribution of surface-connected preferential flow pathways from flow through the soil matrix. Water Resource Research, 2012, 48(4): 4534-4542. [5]Germann P F, Lange B, Lüscher P. Preferential Flow Dynamics and Plant Rooting Systems. Hydropedology, 2012: 121-141. [6]Jomaa S, Barry D A, Brovelli A, Heng B C P, Sander G C, Parlange J Y, Rosee C W. Rain splash soil erosion estimation in the presence of rock fragments. Catena, 2012, 92: 38-48. [7]Li Y M, Ghodrati M. Preferential transport of Nitrate through soil columns containing root channels. Soil Science Society of America Journal, 1994, 58(3): 653-659. [8]J?rgensen P R, Hoffmann M, Kistrup J P, Bryde C, Bossi R, Villholth K G. Preferential flow and pesticide transport in a clay-rich till: Field, laboratory, and modeling analysis. Water Resources Research, 2002, 38(11): 28-1-28-15. [9]Du?ek J, Vogel T, Lichner L, Cipáková A, Dohnal M. Simulated cadmium transport in macroporous soil during heavy rainstorm using dual-permeability approach. Biologia, 2006, 61(19): S252-S254. [10]Bogner C, Gaul D, Kolb A, Schmiedinger I, Huwe B. Investigating flow mechanisms in a forest soil by mixed-effects modelling. European Journal of Soil Science, 2010, 61(6): 1079-1090. [11]Price J S, Hendrick R L. Fine root length production, mortality and standing root crop dynamics in an intensively managed sweetgum (LiquidambarstyracifluaL.) coppice. Plant and Soil, 1998, 205(2): 193-201. [12]王勇. 鷲峰國家森林公園土壤系統分類研究 [D]. 北京: 北京林業大學, 2010. [13]Felderer B, Boldt-Burisch K M, Schneider B U, Hüttl R F J, Schulin R. Root growth of Lotuscorniculatusinteracts withPdistribution in young sandy soil. Biogeosciences, 2013, 10(3): 1737-1749. [14]Hagedorn F, Bundt M. The age of preferential flow paths. Geoderma, 2002, 108(1/2): 119-132. [15]Mamo M, Bubenzer G D. Detachment rate, soil erodibility, and soil strength as influenced by living plant roots. Part1: Laboratory study. Journal of Electronic Packaging, 2001, 44(5): 1167-1174. [16]Volkmar K M. A comparison of minirhizotron techniques for estimating root length density in soils of different bulk densities. Plant and Soil, 1993, 157(2): 239-245. [17]Gaisera T, Perkons U, Küpper P M, Kautz T, Uteau-Puschmann D, Ewert F, Enders A, Krauss G. Modeling biopore effects on root growth and biomass production on soils with pronounced sub-soil clay accumulation. Ecological Modelling, 2013, 256: 6-15. [18]Peterson E W, Wicks C M. Fluid and solute transport from a conduit to the matrix in a carbonate aquifer system. Mathematical Geology, 2005, 37(8): 851-867 [19] Dastidar M G, Jouannet V, Maizel A. Root branching: mechanisms, robustness, and plasticity. Wiley Interdisciplinary Reviews: Developmental Biology, 2012, 1(3): 329-343. [20]Tracy S R, Black C R, Roberts J A, Mooney S J. Soil compaction: a review of past and present techniques for investigating effects on root growth. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2011, 91(9): 1528-1537. [21]Angers D A, Caron J. Plant-induced changes in soil structure: processes and feedbacks. Biogeochemistry, 1998, 42(1/2): 55-72. [22]牛健植, 余新曉, 張志強. 優先流研究現狀及發展趨勢. 生態學報, 2006, 26(1): 231-243. [23]牛健植, 余新曉, 張志強. 貢嘎山暗針葉林森林生態系統土壤水分運移特征分析. 北京林業大學學報, 2008, 30(S2): 240-245. [24]牛健植, 余新曉, 張志強. 貢嘎山暗針葉林生態系統土壤優先流研究初探. 北京林業大學學報, 2008, 30(S2): 246-254. [25]牛健植, 余新曉, 張志強. 貢嘎山暗針葉林生態系統基于KDW運動——彌散波模型的優先流研究. 生態學報, 2007, 27(9): 3541-3555. [26]Mitchell A R, Ellsworth T R, Meek B D. Effect of root systems on preferential flow in swelling soil. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 1995, 26(15/16): 2655-2666. [27]Van der Krift TAJ, Kuikman P J, Berendse K. The effect of living plants on root decomposition of four grass species. Oikos, 2002, 96(1): 36-45. [28]林代杰, 鄭子成, 張錫洲, 李廷軒, 何淑勤, 文毅, 干晨兵. 不同土地利用方式下土壤入滲特征及其影響因素. 水土保持學報, 2010, 24(1): 33-36. [29]Lipiec J, Medvedev V V, Birkas M, Dumitru E, Lyndina T E, Rousseva S, Fulajtar E. Effect of soil compaction on root growth and crop yield in Central and Eastern Europe. International Agrophysics, 2003, 17(2): 61-69. [30]Bogner C, Wolf B, Schlather M, Huwe B. Analysing flow patterns from dye tracer experiments in a forest soil using extreme value statistics. European Journal of Soil Science, 2008, 59(1): 103-113. [31]Glab T. Impact of soil compaction on root development and yield of meadow-grass. International Agrophysics, 2013, 27(1): 7-13. [32]van Noordwijk M, Schoonderbeek D, Kooistra M J. Root-soil contact of field-grown winter wheat. Geoderma, 1993, 56(1/4): 277-286. [33]Shi Z J, Xu L H, Wang Y H, Jia Z Q, Guo H, Xiong W, Yu P T. Effect of rock fragments on macropores and water effluent in a forest soil in the stony mountains of the Loess Plateau, China. African Journal of Biotechnology, 2012, 11(39): 9350-9361. [34]Cannavo P, Michel J C. Peat particle size effects on spatial root distribution, and changes on hydraulic and aeration properties. Scientia Horticulturae, 2013, 151: 11-21. [35]Bengough A G. Water dynamics of the root zone: rhizosphere biophysics and its control of soil hydrology. Vadose Zone Journal, 2012, 11(2), doi: 10.2136/vzj2011.0111. [36]毛伶俐. 生態護坡中植被根系的力學分析 [D]. 武漢: 武漢理工大學, 2007. [37]Schenk H J. The shallowest possible water extraction profile: A null model for global root distributions. Vadose Zone Journal, 2008, 7: 1119-1124, doi: 10.2136/vzj2007.0119. [38]Mosaddeghi M R, Mahboubi A A, Safadoust A. Short-term effects of tillage and manure on some soil physical properties and maize root growth in a sandy loam soil in western Iran. Soil & Tillage Research, 2009, 104(1): 173-179. [39]Bogner C, Trancón y Widemann B, Lange H. Characterising flow patterns in soils by feature extraction and multiple consensus clustering. Ecological Informatics, 2013, 15: 44-52. [40]董賓芳. 黃土丘陵區林地植物根系與土壤優勢流關系研究 [D]. 重慶: 西南大學, 2007. [41]Perillo C A, Gupta S C, Nater E A, Moncrief J F. Prevalence and initiation of preferential flow paths in a sandy loam with argillic horizon. Geoderma, 1999, 89(3/4): 307-331. [42]Devitt D A, Smith S D. Root channel macropores enhance downward movement of water in a Mojave Desert ecosystem. Journal of Arid Environments, 2002, 50(1): 99-108. [43]Logsdon S D, Allmaras R R. Maize and soybean root clustering as indicated by root mapping. Plant and Soil, 1991, 131(2): 169-176. [44]Bouma J, Dekker L W. A case study on infiltration into dry clay soil. I. Morphological observations. Geoderma, 1978, 20(1): 27-40. [45]Vogel H J, Cousin I, Ippisch O, Bastian P. The dominant role of structure for solute transport in soil: experimental evidence and modelling of structure and transport in a field experiment. Hydrology and Earth System Sciences, 2006, 10(4): 495-506. [46]Etana A, Larsbo M, Keller T, Arvidsson J, Schj?nning P, Forkman J, Jarvis N. Persistent subsoil compaction and its effects on preferential flow patterns in a loamy till soil. Geoderma, 2013, 192: 430-436. Effects of plant root systems on preferential flow in forest ecosystems ZHANG Yinghu, NIU Jianzhi*, ZHU Weili, HAN Yini, DU Xiaoqing, CHEN Shangjie KeyLaboratoryofSoilandWaterConservationandDesertificationCombating,MinistryofEducation,SchoolofSoilandWaterConservation,BeijingForestryUniversity,Beijing100083,China The study of the transportation of soil water and solutes, especially preferential flow, is a hot topic in pedology, ecology, and related environmental fields. Preferential flow, now recognized as a common pedological phenomenon, generally occurs without reaching equilibrium or as a non-uniform, random, highly variable process both spatially and temporally and is essentially unpredictable. Preferential flow and soil matrix flow are two typical permeating patterns of water flow and solute transport. Flow in soil matrix pores at the pedon scale results from spatial variation in soil texture and bulk density; it is affected by the presence of stones or rock fragments and by the ability of some substrates to repel water. Flow in large, continuous pores or macropores at the pore scale arises from different soil interactions such as biopores formed by root systems and macrofauna, cracks formed by freeze and thaw or shrink/swell circles, as well as voids formed by irrigation, cultivation, and tillage. Consequently, preferential flow results in complex flow patterns that bypass the normal soil matrix patterns; this increases the risk that pollutants (e.g. heavy metals, radionuclides) will reach greater soil depths than would otherwise occur or that this also may allow pollutants to even reach the groundwater. Many factors control preferential flow including soil bulk density, soil structure, soil moisture content, rainfall intensity and tillage systems. Plant roots and other abiotic factors are some of the most important factors influencing preferential flow. In particular, the growth of plant roots influences the process of preferential flow. Obviously, root growth is a dynamic process and involves the formation of a continuous macropore network; plant roots may also create a series of well-connected pores that enhance preferential flow. Plant roots are widely known to play a key role in the development of preferential flow at the plot scale, but a quantitative description of the interaction between plant roots, the development of micropores and preferential flow is still a major challenge in preferential flow studies. This study investigated a forest ecosystem located in Jiufeng National Forest Park, Beijing, China, with the goal of characterizing and quantifying the effects of plant roots on preferential flow and the related complex interactions. Field dye tracing methods and laboratory experiments were applied to confirm and evaluate changes in root length density and root biomass along preferential pathways as well as in the soil matrix. Results indicated that 1) root length density, in general, decreased with an increase in soil depth. Root length density was larger in preferential pathways than in the surrounding soil matrix and was 66.7%, 88.9% and 88.3% for plant roots with a diameter (d) of<1 mm, 1< d<3 mm and 3 preferential flow; preferential pathways; soil matrix; root length density; root biomass; Jiufeng National Forest Park 國家自然科學基金項目(41271044) 2013-05-15; 日期:2014-04-25 10.5846/stxb201305151079 *通訊作者Corresponding author.E-mail: nexk@bjfu.edu.cn 張英虎,牛健植,朱蔚利,韓旖旎,杜曉晴,陳上杰.森林生態系統林木根系對優先流的影響.生態學報,2015,35(6):1788-1797. Zhang Y H, Niu J Z, Zhu W L, Han Y N, Du X Q, Chen S J.Effects of plant root systems on preferential flow in forest ecosystems.Acta Ecologica Sinica,2015,35(6):1788-1797.1 研究區概況

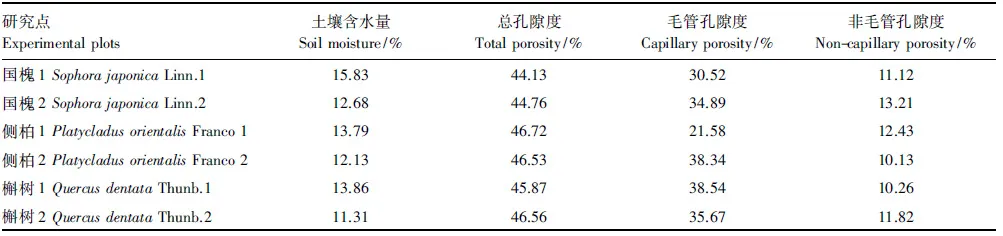

2 材料和研究方法

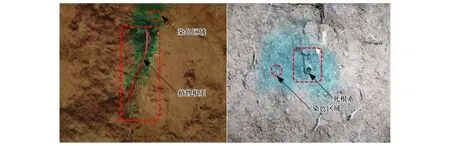

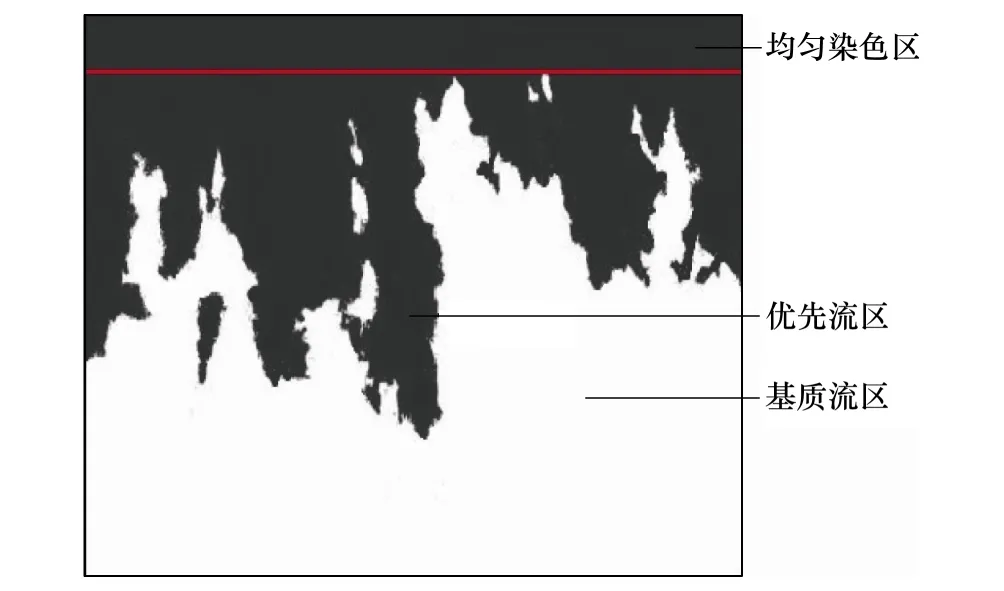

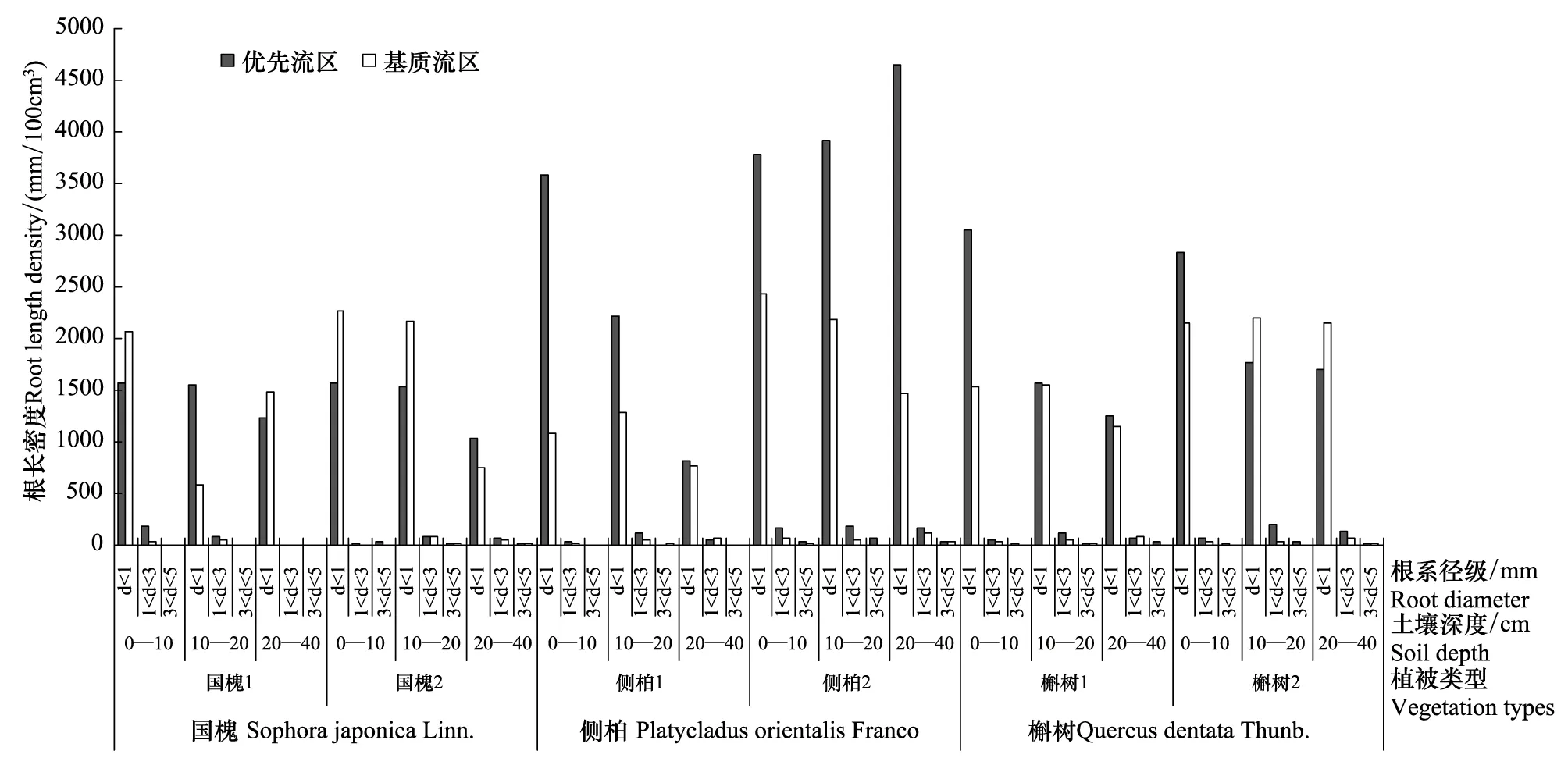

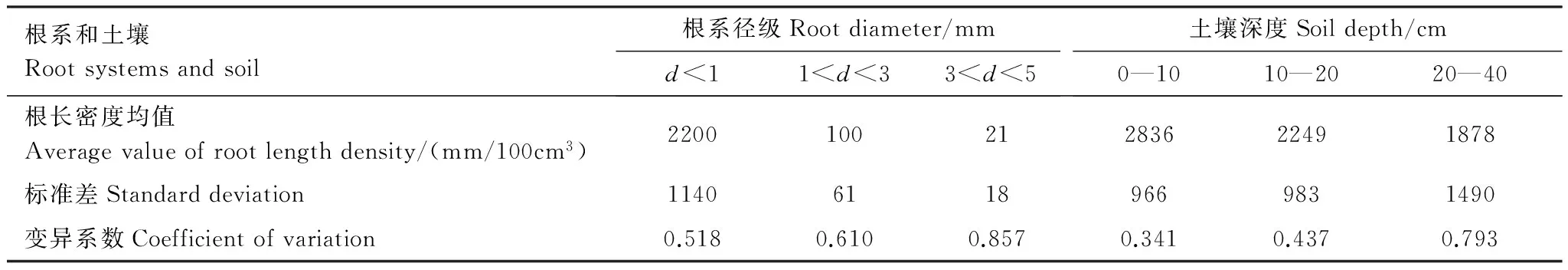

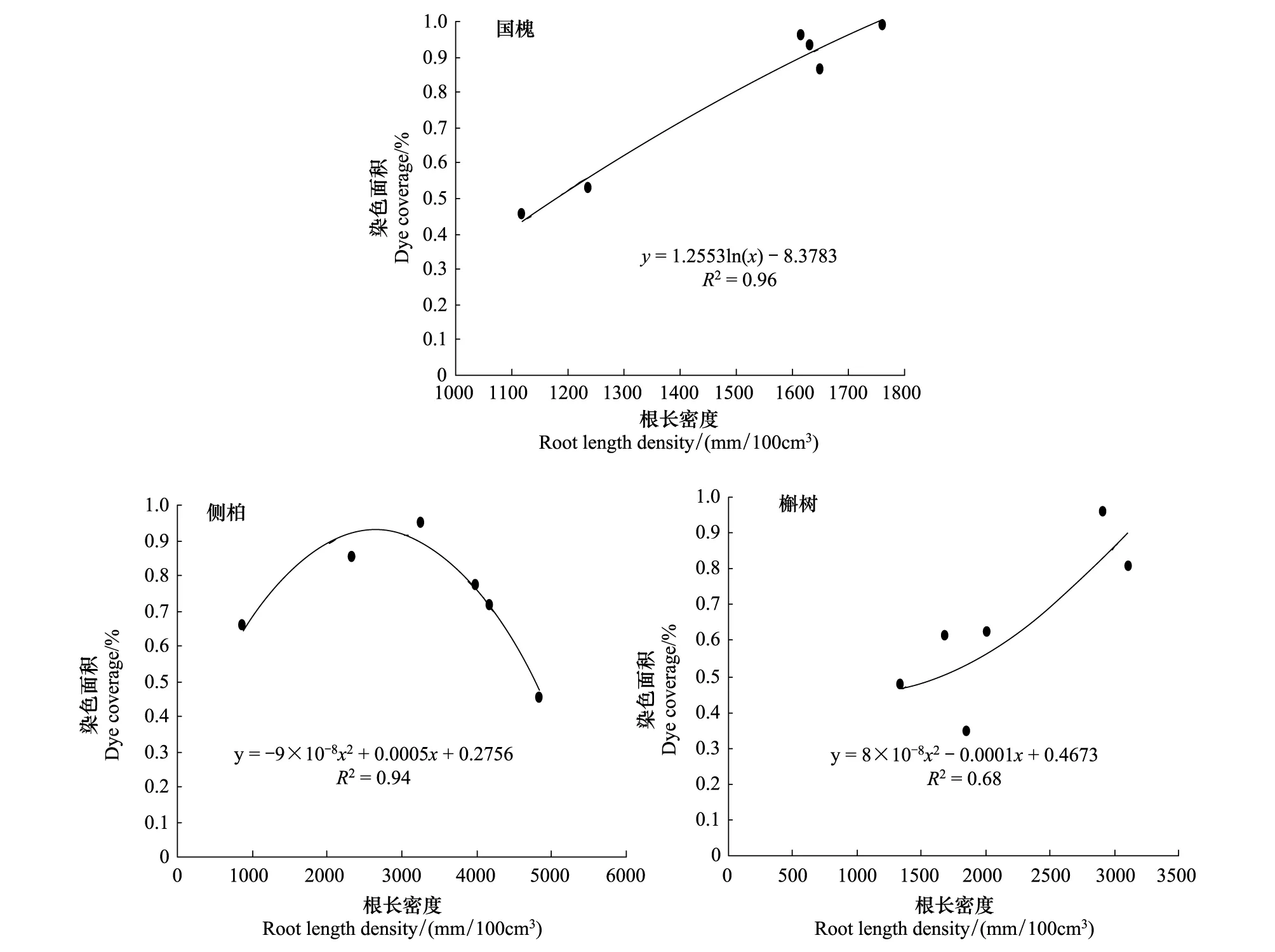

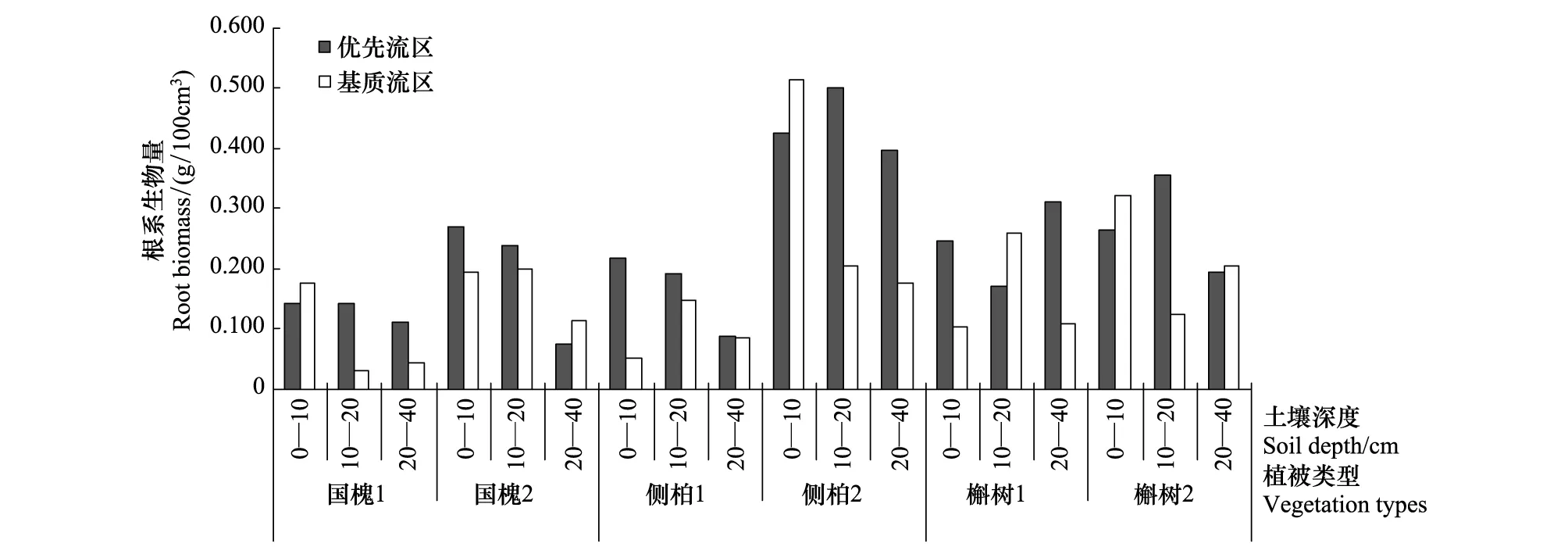

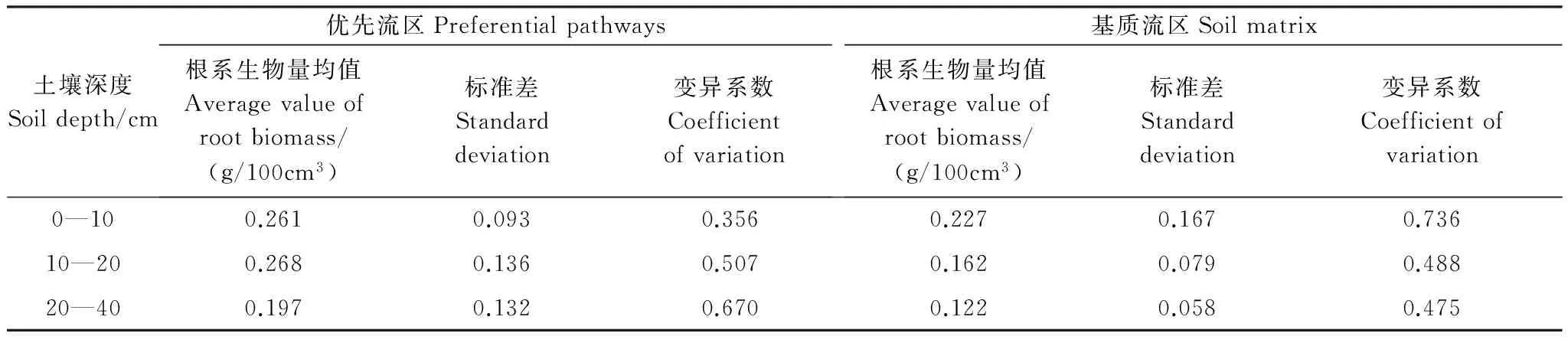

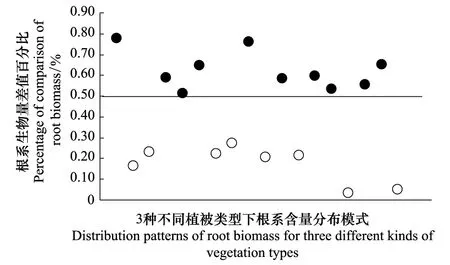

3 結果和分析

4 討論

5 結論