模式化思維與人機互動交互式遺傳算法作曲

數學原理向來對西方音樂有著悠久的歷史性影響。不管是古希臘的畢達哥拉斯學派或是隨著科技不斷發展而涌現出來的宇宙學家與計算機學家,在觀念里都一定程度上受到著“整個宇宙即是和諧和數”的觀念的影響,諸如翰尼斯·開普勒、伽利略、萊昂哈德·歐拉、讓·巴普蒂斯·約瑟夫·傅立葉、哈代等人都潛心研究過音樂與數學的關系。圣奧古斯汀有名言如是說道:“數還可以把世界轉化為和我們心靈相通的音樂”。現代作曲家貝拉·巴托克、阿諾爾德·勛伯格、約翰·凱奇等人曾經在音樂與數學的結合這個命題上進行了大膽的嘗試。作曲家澤納基斯通過實踐,創立了“算法音樂”,這種形式的音樂有機的將數學算法與音樂語言結合在了一起,將數學方法與音樂思維融會貫通,通過數字演算來完成創作,采用數字公式來為其作品命名,例如創作于1962年2月8日,通過計算而創作出的為10件樂器而作的作品《S+/10-1.080262》。根據時間的推移,跨國界國際音樂機構普利斯瑪(PRISMA)通過不斷創新與研究,在數學與音樂結合的體系中發展了卡爾海因茲·斯托克豪森的“圖表音樂”(chartmusic)的思想,運用幾何圖形的旋轉作曲為基礎形成了一個新的創作體系,即“幾何音樂”。數學思維在現代作曲技術中的地位變得越來越重要和具體。

一、模式化思維是算法作曲的重要特性

從一個音中蘊含的律到一部作品所契合的結構,數學無不體現著音樂的自然規律,音樂也無不體現著數學的嚴密邏輯。數學不僅對音樂研究、音樂分析以及樂器設計等能提供一種工具或技術的支持,在音樂創作——作曲方面,也具有其他學科不可替代的作用,我們所熟知的算法作曲(aIgo-rithmic composition)就是數學與音樂完美結合的產物。

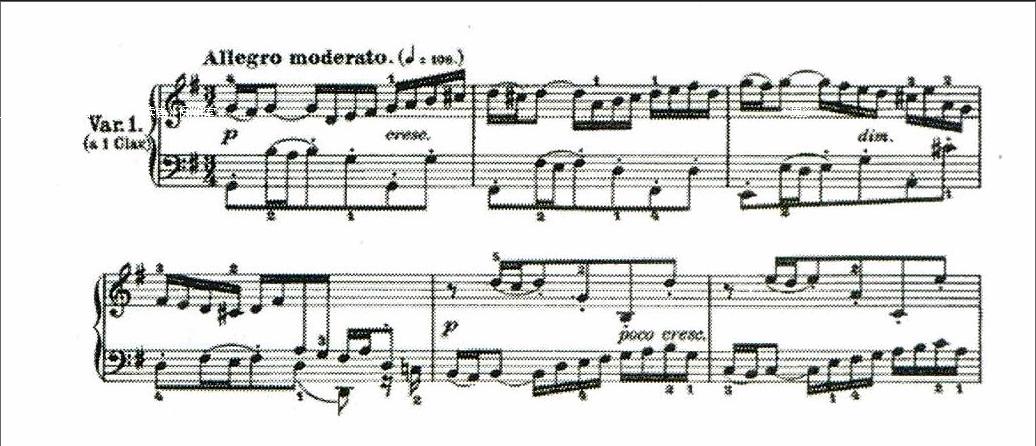

模式化思維是算法作曲的重要特性,許多音樂結構形式如卡農、賦格以及許多作曲發展手法如倒影、逆行、模進等,都具有這種特征。具體表現為:算法作曲在一個有限的步驟中,利用某種預先設定的公式化的處理方法,來按部就班地產生音樂中的各個參數。人作為“算法音樂”的“創作者”,對音樂作品的干預僅僅體現在對處理過程(公式)的設定上。在這個過程的進行中,要最大限度地減少人為的干涉因素。如果我們寬泛地認定算法作曲是某種模式化作曲概念的延伸,那么,在計算機誕生以前,模式化作曲就已經是常用的音樂創作方法之一了,如巴赫的《歌德堡變奏曲》(見譜例1)。

該曲分兩個聲部,每個聲部都有自己固定的節奏模式,每 一小節的節奏模式都相同。第一小節所形成的節奏模式始終 貫穿在樂曲中,在第五、六小節中,雖然上下聲部來了個對調, 但節奏型依然不變,模式化作曲對樂曲節奏的影響可見一斑。 從《哥德堡變奏曲》的整體布局中,我們可以發現一個有趣的現象——30個變奏為每三個分為一組,每一組都是由一個抒情性較強的變奏、一個炫技性較強的變奏和一個卡農變奏組成。例如,第一組由變奏1、2、3組成,變奏1為一首前奏曲,偏重炫技;變奏2是一首三部創意曲,偏重抒情;變奏3是卡農變奏;而在最后一組中盡管沒有卡農變奏但變奏30也大量使用了復雜的對位技法;其他兩個變奏中,變奏28偏重抒情,變奏29偏重炫技。這是作曲家在創作過程中使用了模式化作曲的又一力證。

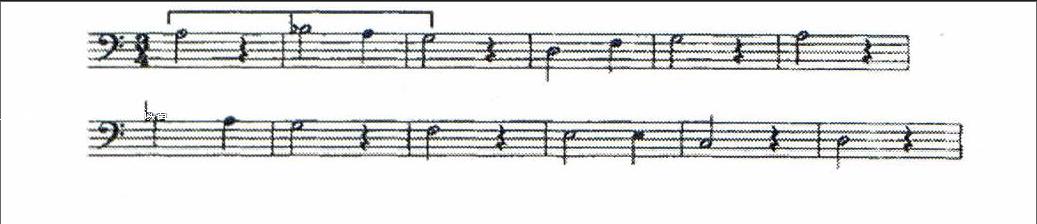

再如,14世紀經文中男高音聲部常使用的等節奏,就具有模式化作曲的意義。

譜例2中前三小節的節奏模式始終貫穿旋律之中,3到5小節是節奏模型的重復,4到6小節是節奏模式的逆行,6到8小節是原型,9到11小節是原型。

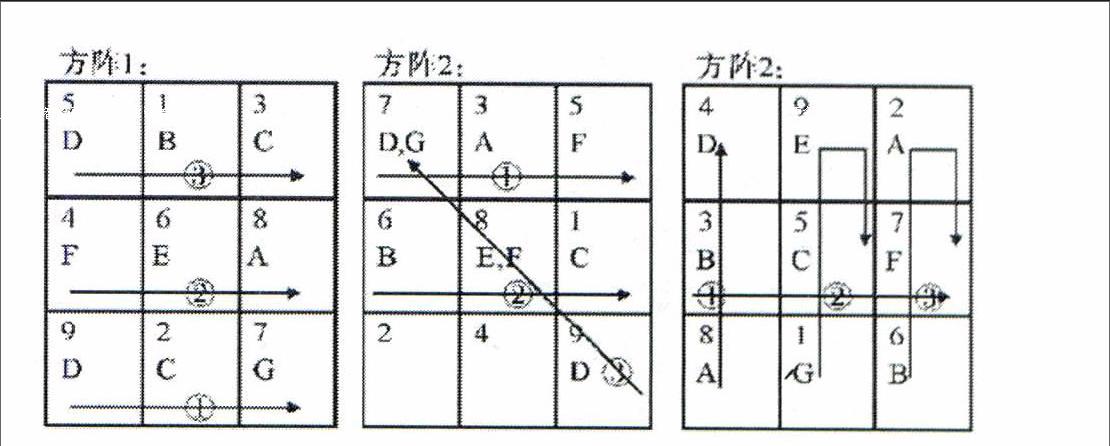

美國作曲家勃朗寧(Zack Browning)在創作中把魔術方陣當作最重要的組織手法,這是模式化在算法作曲中的典型體現。他通常以四分音符的個數對應魔術方陣中的數值,每個數字對應由相同數目的四分音符數組成樂思段落。當一個數字轉換至另一個數字時,音樂段落也會相應地變化。簡單而言,就是作曲家規劃好每個音樂段落中四分音符的數量,然后利用魔術方陣中每個數字對應相同四分音符的數量,隨著魔術方陣中的數字改變,相應地音樂段落也隨之發生改變。

勃朗寧運用算法作曲創作《絲樂王朝》時,事先規劃好作品的整體布局和基準速度,具體是一個四分音符等于150,以此作為基準速度,然后按照比例關系如50就是基準速度的三分之一,200是其一又三分之一等,在作品的中段使用的方陣嚴格按照基準速度與其比例速度,保證了四分音符的數量與方陣的數字相對應。

《絲樂王朝》分為三個部分,即引子、中段和尾聲。中段由三個方陣組成:方陣1代表中元六運的洛書方陣;方陣2代表1974年的洛書方陣i方陣3代表九月的洛書方陣。三者分別為樂曲委約者出生的所屬年份周期、出生年份及出生月份。作者還從一本風水學入門中獲得了所有方陣數字的排列,用三組方陣中的每個數字均乘以6,既符合方陣的規則,也使作品的長度恰當。勃朗寧選擇了三個方陣并為每一個方陣設置其行進路徑,其中方陣1是三條橫向向右的路徑,方陣2是兩條橫向向右和一條右下至左上的對角線路徑,方陣3則是三條縱向并數字排列順序有所變化(見圖1)。

圖l中的數字為方陣中數字排列,箭頭表示作品中通過各數字的路徑走向,圓圈內數字表示作品中路徑使用的先后順序,英語字母表示各數字相對應的樂思。作者按照框架結構中的路徑,橫向排列出方陣中相對的各數字,為每個數字配以速度和音樂素材,開始了音樂的創作。

運用魔術方陣的音樂創作方式是算法作曲的創作手法之一。魔術方陣是一種特殊的數字排列方式,1950年至1951年間,約翰·凱奇曾使用魔術方陣創作了兩首樂曲,即《協奏曲——為預置鋼琴與室內樂團》和《十六位舞者>。英國作曲家彼得·麥克斯威爾·戴維斯(Peter Maxwell Davies)從1975年起也持續地使用魔術方陣進行創作。除此之外,算法作曲還有確定性和偶然性兩個特點。因此“算法作曲”也被稱為“自動化作曲”(automated Ocomposition)。

二、計算機的出現為算法作曲帶來endprint

技術上的革命

1946年,計算機的發明為人類帶來了第三次技術革命。作為一種既能進行數值和邏輯計算,又能進行存儲記憶,還能按照程序運行,并能自動、高速處理海量數據的現代化智能電子設備,它的發明在算法與作曲之間鋪設了一條寬闊的現代化的高速通道,加速了算法作曲理論與實踐發展的進程,對世界音樂產生了革命性的影響。如果說,算法作曲是某種模式化作曲概念在計算機上的延伸,那么,正是計算機作曲將音樂和科技聯系到了一起。二者的結合,使人們利用計算機就能方便地創作出表達自己內心情感的音樂,即使作曲者對樂理知識不是很熟悉,也能做到游刃有余,因為樂曲是由計算機創造出來的。

20世紀是一個勇于探索的時代,在音樂方面,首先是調性被打破。調性打破后,音高獨立了,音與音之間平等了。這一帶有革命性的改變使許多作曲家擺脫傳統的羈絆,力圖用一種新的思維模式創造出嶄新的音樂作品。在音樂文本的組織方式上,20世紀以后的現代派作曲家尤其呈現出多樣莫測的變化。在這種情勢下,加之音樂與科技的有機結合,必然會產生新的作曲理念,特別是在科技高速發展的今天,這種趨勢日益明顯。人們利用計算機、數學和Java Sound API,加入一些Java代碼,就可以制作出一些迷人的音樂來。于是乎,一種嶄新的音樂模式——運用電子手段產生或修飾的聲音所制作成的音樂——電子音樂便應運而生。

由于計算機的出現,大大推進了算法作曲的發展。計算機本身強大的運算能力和可編程性為算法作曲提供了一個更為廣闊的發展平臺。借助計算機,作曲家獲得了一個實現作曲過程自動化的新的機會。在整個算法作曲過程中,作曲家所要面對的“特定問題”就是“產生”音樂中的各個參數(創作音樂)。此時的作曲家更像是一個計劃者或程序設計員,對具體產生音樂的過程很少甚至不進行任何的干涉。而在具體的音樂應用中,“算法”又可以被看作是一個在給定的上下文中判定音樂材料是否恰當的過程,音高、時值、力度和其他聲音與結構的要素都可以根據某一組提問和回答的需要而被選擇。

算法作曲之所又稱自動作曲,是因為人(或作曲家)利用計算機進行音樂創作時,其介入能達到最小的程度。簡而言之,就是在人(或作曲家)適當的介入下,計算機就能模仿人腦進行音樂創作活動。計算機技術的高速發展給電子音樂、數學算法和模式化作曲之間搭建起了一座互通的橋梁,特別是在新興的交互式作曲領域,使用計算機來為特定的電子音樂編寫程序,可以將數學的算法和模式化作曲的理念體現在計算機程序中。此時,作曲家甚至再也不需要寫譜子了,因為其思維的體現已經隱藏在了程序里面,而演奏員每次演奏的音響均可能不盡相同,觀眾得到的感受也會體驗各異。例如,用MIDI協議將音樂的音高,音強、音色都變成一堆數字,利用計算機的方式將其按照一定的作曲技法來進行排列組合,得出的音樂可能在初期音響感極差,但是當算法和計算機技術進一步完善之后,我們可能會驚奇地發現,計算機已經成為一個初級的作曲者。隨著人工智能技術的發展,這個初級作曲者可能會慢慢變成一個高級作曲者,使用程序的平臺也有可能從一個臺式計算機慢慢轉變到平板電腦甚至手機上,以致任何一個普通人都可以借助手機來完成作曲和最終的音響。至時,可能我們會感覺,音樂的巨大革命到來了。

三、人機互動的交互式遺傳算法作曲

如前所述,算法作曲是在計算機上使用某種邏輯過程來控制音樂的生成,所以又稱自動作曲,它是一種人工智能的作曲方法。隨著計算機技術的普及和發展,這種方法越來越成為音樂創作中的一個重要輔助手段。一般說來,利用人工智能技術進行音樂創作時主要有數學模型方法、知識系統方法、人工神經網絡方法、語法方法、案例推理方法、進化方法和混合系統方法等。這些方法,若論其優劣,各有長短。

作為最早被計算機作曲所采用的數學模型方法,其主要思路是通過分析作品,對其轉換并構成一個數學模型,然后根據數學模型來創作新的音樂作品其數學模型主要是概率模型。這種方法的優點在于,它能利用隨機過程或其他數學方法快速地產出新的音樂。與此同時,其弊端也較明顯:首先,必須以大量的例子作為分析所采用的原始數據,收集并歸納整理出一套概率模式;其次,如何從大量的音樂作品中萃取出具有規律性和高層次的抽象音樂概念,是一件十分艱巨的工作。我們所認識的知識系統方法,就是通過建立一個知識庫,采用如魔術方塊這樣的一類符號方式,遵循一定的規則來對知識進行描述。在創作時,人或作曲家可以根據自己的需要在知識庫中進行明確推理和解釋行為的選擇。從當前來看,對于算法作曲而言,利用專家系統技術也許是最理想的選擇但其本身存在嚴重的問題:其一,音樂領域十分廣泛與抽象,涉及到許多社會與人文以及精神上的非物質層面,因此在音樂領域進行人為的歸納提煉,不僅費時而且十分困難;其二,程序設計員與專家存在很大的差異,包括所涉及的專業相關知識,因此難以設計出一種既合適音樂領域的程序處理方法;其三,系統會隨著專家系統對本領域增加必須的規則例外與規則前提條件這兩點而變得十分龐大與復雜。人工神經網絡方法在作品的識別和感知中有較為成功的應用,它能獲取和聲性質音樂直覺,使聽者產生主和弦出現的期望,作曲者可以選擇在不同程度上符合或違背這種期望。在音樂創作中,人工神經網絡雖然能比較成功地獲取旋律表面的結構信息,但也存在問題:首先,它很難獲取音樂中深沉的特性;其次,在時間的表示方面缺乏有效的手段。其他如語法和案例推理等方法,同樣存在著這樣那樣的弊端,在此不一一討論。

以上種種,無論是從隨機事件中獲取樂句的數學模型方法,或是知識庫系統方法和神經網絡方法等,在作曲過程中均存在著某種嚴重的局限或是不實用,特別是在需要為有關音樂知識尋找靈活表達時,往往很難。與此相比,遺傳算法卻具有優越于上述方法的一些特點,漸漸被越來越多的音樂創作者接受并應用到樂曲創作中。這是一種模仿生物進化過程的智能計算方法,其基本思想是將旋律看作是生物的染色體,通過交叉、互換、變異等操作,產生新的染色體,并用適應度函數判斷哪些染色體被淘汰,然后進行新一輪的進化。endprint

交互式遺傳算法作曲(Interactive Genetic Algorithmin Music Composition)是遺傳算法作曲方法中的一種,它的特別之處在于當利用遺傳算法來控制樂曲生存的過程時,人要對作曲系統產生的每一首樂曲進行藝術評價,進而引導樂曲的進化過程。這樣,人與作曲系統之間就建立了一種交互關系。換句話說,在樂曲創作過程中,人機可以進行對話,并引導樂曲不斷進行新一輪的進化,使生成的樂曲按照人的期望往優良方面發展。使用這種方法進行作曲時,能克服其他方法中人的被動性、隨機性和盲目性等弊端,所選擇和生存的樂曲比較適合人的欣賞習慣。 交互式遺傳算法系統作曲過程如圖2。 步驟說明: 1.系統使用者選取一定數量的與所要產生樂曲類型類似的樂曲進行試聽,通過試聽而進行感知,以增強判斷樂曲的靈敏度: 2.系統根據音樂理論首先產生200個染色體,然后從中隨機選取20個作為參與進化的個體: 3.使用者基于自己的認知對這些樂曲進行逐個評估,并選出最佳樂曲作為評價標準;

4.系統根據使用者的評估來對樂曲進行進化操作,隨即再從200個新的染色體中選擇出20個,然后樂曲評估與樂曲進化進行重復操作,直到系統使用者找到自己所期望的樂曲為止。

大量的實驗證明,純粹由計算機生成的音樂總是缺少點“感覺”,而這“感覺”恰恰就是音樂不能丟失的精髓或是靈魂,亦或是深沉特性。利用交互式遺傳算法作曲技術進行音樂創作,開啟了人(或作曲家)與計算機之間新的音樂關系,其中從人到計算機和從計算機到人的信息交換是其核心。這項技術的特點在于,計算機在生成音樂的過程中并不是獨斷專行地進行,人與機的關注是相互的、雙向的,計算機關注著人的行為動向,而人又根據計算機的處理反應結果,通過評估不斷地淘汰“劣等”染色體,從而獲得更默契的融合。染色體的選擇進化是通過人的評估來實現的,當人對于系統給予的樂曲不滿意時,可以根據自己的情感意志反復對樂曲進行評估,使樂曲往優良方向進化,直至到自己滿意的效果為止。這樣,就避免了其他計算機作曲方式造成的被動性、盲目性、隨機性。此外,在計算機生成音樂過程中,對系統使用者的要求并不是那么嚴格,具有一定的廣泛性,它可由一人或多人參加,也可由專業人士或非專業人士參加,而這些人只要參與進行音樂評估,就能將自己的音樂感知融入到設備之中。利用這種交互式遺傳算法所創作的樂曲,能基本滿足部分人的感情表達需要和審美標準,對促進計算機音樂技術的發展具有重要的科學意義。

結 語 藝術借助技術的手段構建了藝術的“輪廓”,技術也因印有了藝術上的感覺而獲得了特有的“神情”。如果不了解數學對于音樂的意義,在計算機進行音樂創作、音樂復制、現代樂器設計和聲控設計等方面就不可能有進展。音樂創作的形式化技術除了被計算機專家使用外,古往今來的音樂家們也一直在使用。作曲家最重要的工作之一就是不斷探尋各種方式,盡可能地把聲音與時間以一種秩序或邏輯組織起來,使之成為一個整體,即音樂作品。 算法作曲是基于數理邏輯的,且多數是基于計算機編程方式而自動生成的。隨著計算機輔助作曲方式的出現與發展,日益成為許多作曲家所關注的焦點。研究交互式遺傳算法在作曲中的應用,是對新媒體藝術的發展和創新的探索,是對多種學科有機結合的思考,更是藝術和技術有著天然不解之緣的理論證明。交互式遺傳算法作曲的優點在于,樂曲在生成過程中,人的判斷、評價、識別和情感在系統中扮演著十分重要的角色。這種方法在樂曲的創作中具有一定的現實意義,但并非完美無缺。與算法作曲中的其他方法一樣,同樣存在著不可避免的一些缺陷。不過,隨著人工智能科學的高速發展以及對算法作曲研究與實踐的不斷深入,相信在不久的將來,人們不僅可以用計算機算法作曲制作出表達自己情感的音樂,還可以創作出類似莫扎特、貝多芬等著名音樂家風格的音樂來。參考文獻[1]陶辛《計算機音樂思維研究》(一),《音樂藝術》2001年第 4期。[2]劉健《算法作曲及分層結構控制》,《黃鐘》2003年第2期。[3]瑪麗一克萊爾繆薩《二十世紀音樂》[M],北京:文化藝術出 版社2005年版。[4]陳世哲《基于全面控制的算法作曲系統的實現》,上海音樂 學院[5]陶捷《九宮格中的牡丹亭與美國當代音樂》,《武漢音樂學 院學報》2012年第1期。[6]田梅、黃智興、張友剛《算法作曲中的人工智能技術》,《四 川教育學院學報》2006年第12期。[7]張英俐、蘇慶堂《交互式遺傳算法在作曲中的應用》,魯東 大學現代教育技術教學部《計算機工程與設計》第20期。劉灝 上海音樂學院音樂工程系講師

(責任編輯 張萌)endprint