自然美與被藝術所馴化論自然的理想

貝亞特·賴芬沙伊德

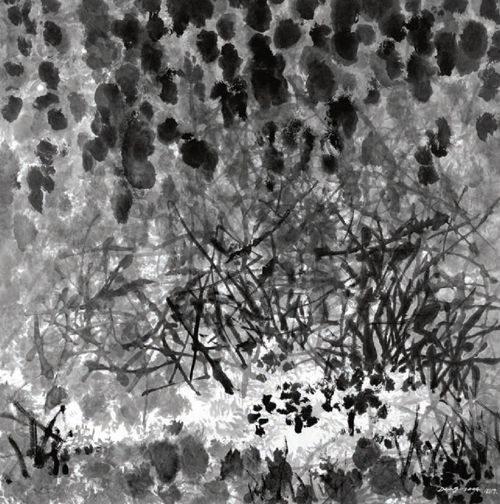

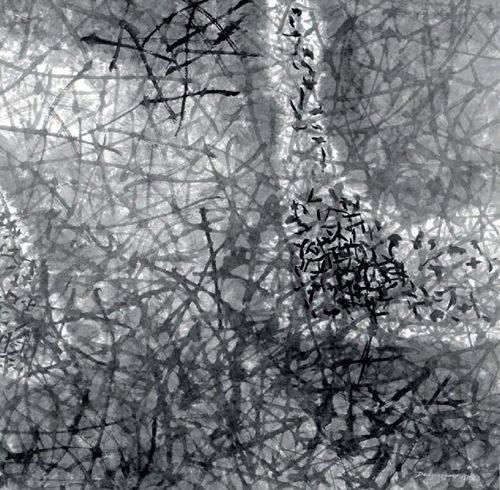

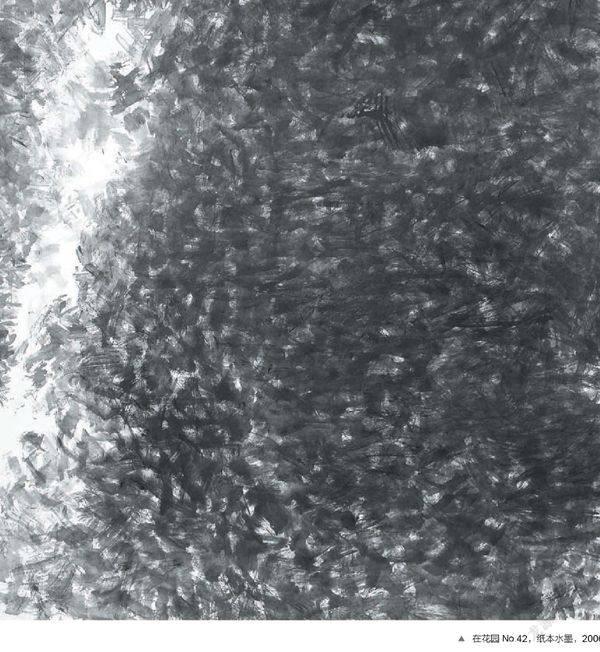

鄧國源作為中國當代著名的實驗藝術家,對斑斕艷麗的色彩的韻律有著敏銳的感覺,而他單憑調節從黑到灰到白的色調值就營造出色彩斑斕的效果。多年來,他一直對抗過于膚淺的現代主義趨勢和當代的潮流,創立了一套完全利用中國繪畫傳統和以自然為中心主題的表達方式。他的作品通常以《在花園》為題,表明藝術家實際上運思于經過栽培的、有邊界的、因此是可以考察的花園勝地的主題。在他的筆下,花園成為一種十分獨特的hortus conclusus(封閉的園),以一種無以復加的象征手法予以表現生命的核心。初看起來本來似乎是不斷重復的意象,細看上去卻是生命的自然過程與對生命的知覺的一首回旋曲,其進展簡直天衣無縫。構成他的重要的《在花園》系列的作品的基礎的——除了繪畫技巧的嫻熟運用之外——是一種面對自然的觀念。就形式而言,這一概念從根本上超越了傳統中國畫。后者與其說近乎不如說堅定地步入抽象,卻總是尋求敘事的語境,并大體上用以具象為依托的繪畫來加以表現。從另一方面說,鄧國源大膽地只通過觀者的可稱為認知知覺的觀看模式將自然轉譯為純抽象的繪畫表達方式,這些表達方式又被轉變為一種易懂的、意在敘事的語境——并追溯到它們在花園和自然中的起源。考慮到鄧國源最近的作品將繪畫領域丟在身后,反而“成長”到三維物體和整個環境,這一點特別有趣。初看起來,后者似乎與水墨畫毫無共同之處,然而是一個按照一種無法抗拒的邏輯得出的另一個結果。

觀賞鄧國源的水墨作品,我們即刻就意識到抽象、意象與客體指涉之間的一種搖擺不定的關系。我們看到的繪畫似乎專注于細節,然而只是由粗獷、提煉的線條和密集的點組成。隨著畫家時而使用迅疾連續的筆觸,將它們排列得像粗獷的影線,時而又畫出柔和的、淺色調的片斷或者吸收了紙的基底的全部白色的、黑暗的、朦朧不清的區域。對比只是作為筆法風格的結果表現出來。有些部分光線明媚,有些部分幽暗朦朧。總體上,他的繪畫手法仍然是完全抽象的,觀者越是接近畫面,它就似乎越是變得“非寫實”。然而,哪怕是匆匆一瞥,就會給人一種似是自然和風景的印象。在解讀抽象符號的過程中,眼睛不得不反復重新聚焦,恰如展開一幅古老的畫卷,整個形象漸漸顯露出來時那樣——觀看作為閱讀行為,作為觀賞過程中的解讀行為。只有在那時,抽象整體才產生了它的內在意象,觀者可以體會到自身從俯視一個花圃,仿佛風在芳草中吹拂,或者鮮花正在破蕾怒放,展現出絢麗的色彩。在20世紀的藝術理論中,馬克斯·伊姆達爾清晰地區分了他所稱的sehendes Sehen 和 wiedererkennendes Sehen——“作為觀看的觀看”和“作為認知的觀看”——除其他原始資料外,利用了英國藝術史家約翰·拉斯金的原始資料,拉斯金在他的《素描與透視中的元素》(1857年)中描述了對藝術品的知覺的種種主要方面。

在此書中,拉斯金略述了各種不同的可能的知覺模式,其論述方式后來在探討抽象繪畫時也是富有成效的:“??只是通過一系列實驗我們才弄清,一個黑或灰的斑點表示一個固體物質的暗面,或者一個暗淡的色調表示它出現于其中的物體在遠處。繪畫的整個技術能力依賴于我們對可稱為眼睛的純真的事物的恢復;也就是說,對一種對于這些平的彩色斑點的孩童般的知覺的恢復,把它們僅僅看作彩色斑點,而沒有意識到它們表示什么——如一個盲人倘若突然復明時會看到它們的那樣。”1

在他的水墨作品中,鄧國源探索了傳統的種種方法與手段,一方面是為了明確地延續傳統的精神并進一步予以發展,另一方面是為了走出傳統,因為他覺得需要將它引向抽象。只有在完全的抽象中,他才揭示出他的大自然頌歌所擁有的精神實質。以這種方式,他成功地展露出一種朦朧的梗概,它時而似乎沐浴在光亮中,時而似乎浸沒在陰影中,既含納短暫的事物又含納永恒的事物。鄧國源正是以對自然的全面的知覺與解釋的兩重性營造他的世界,于是明確地將自己置于道家冥思的語境中。

最著名的道家書法家之一虞世南寫道:“欲書之時,當收視反聽,絕慮凝神,心正氣和,則契于妙。” 虞世南(558—638)被視為初唐四大家之一。或者如在西方會描述的那樣:它能契于崇高。鄧國源的繪畫本身沉溺于崇高,不斷地尋求自然的那種內在的真理內容,它不斷展現的生命與成長,它的美和它欣然揭示的豐富性。然而,鄧國源的作品還有另一面,它所表現的是閃現的騷動、混亂和誘騙。它標志著補充的領域,朝向光明的那一面的實際的陰暗面,從而表明了處于亞洲傳統的核心的陰陽概念。

在面對鄧國源的裝置作品時,我們的感受就迥然不同了,在那些作品中,他的植物被囚禁在有機玻璃方盒中,有時顯得美麗異常,有時又呈現垂死之狀。饒有趣味的是,他將兩件作品獻給兩位杰出的教授,潘天壽和霍春陽,他們被公認為中國水墨畫大師。甚至在這種不同的媒介中,鄧國源也顯示出與傳統的深刻的密切關系。但是,他的裝置作品表現了什么?它們針對什么?在《以形而上的方式向中國畫大師——霍春陽致敬》(2006)、《以形而上的方式向中國畫大師——潘天壽致敬》(2008)中,他使用了幾乎具有圖形結構性質的卷起的棕櫚葉,從關系上和視覺上將它們與他的水墨畫排成一行。形而上性得到暗示,但是它的存在與其說是視覺的不如說是以語言為基礎的。在另一件作品中,他將七棵植物裝在有機玻璃方盒中摞在一起,其中六棵以朝向地面生長的方式予以安排,而頂端的那棵植物以朝向光的正常方向放置——自然被顛倒過來,一切陷入混亂,脫離了平衡??裝在了無生氣的盒子中,最終被塞入試管(參照《在花園——以形而上的方式誕生Ⅰ》2009)。向著不再蓊郁繁茂而是囿囚在人造容器中的自然的這種嚴密的過渡已經在《在花園——以形而上的方式誕生Ⅰ和Ⅱ號》中進行。有時用來種植插條的那種玻璃容器被嫁接到截短的樹干上。只有在這種無法再狹窄的受到保護的區域中生命才能萌芽。盡管富有美感,總的效果卻集中體現了人與自然的令人苦惱的關系,以致生長甚至不再可能,而是囿囚在被人預先規定的空間內。自然所允許的那種自由發展與蓊郁繁茂在此完全成為荒謬之事。

在他最近的展場中,鄧國源使這種人為狀態臻于極端,將他的審美推演到這樣的表達:極端的美讓人不安。八把深具歷史感的椅子以不同的形式排列組合,(參照《在花園——以形而上的方式誕生Ⅲ》2011)。沉重的金的團塊從椅座、靠背“流”了下來,隱喻了異物的入侵。它們的身體上各自都插著填滿植物的小小的、狹窄的試管。懸掛在椅子上方的是一系列涂成紅色的鳥籠,里面都長著植物。黑色(椅子)與金黃色之間、紅色(鳥籠)、閃光的玻璃和葉子的綠色之間的協調對比恐怕無法再美、再和諧了。這一安排有一種冥想感、自足感。然而,這又很快變成了憤怒。盡管它很美,這一安排卻使我們朦朧地然而厭煩地意識到,自然所擁有的自由被侵犯,而人使這種侵犯變得顯而易見。因此鄧國源采取了這樣一種自然觀,它批判地將時代的符號內在化,在對它們進行反思時,將它們傳遞給觀者。批判所針對的是思想所及的事物,對自然邊界的侵犯。他贊成保護自然,盡管它豐富繁茂,也讓它完全遵循萌發、生長和凋零的循環。鄧國源很可能追求阿多諾在das Natursch?ne或者“自然美”的概念中所適當地概括的那種理想,“在‘自然美中看到??被普遍的同一性所迷住的非同一性的事物的痕跡’。在阿多諾的思想中,藝術實際上也擁有這種能力??由于兩者——自然與藝術——都可以是記憶與烏托邦的場所,因此在他看來,藝術美和自然美密切相關”。2

在他的主要繪畫系列中,鄧國源發展了一種強烈的、令人興奮的、有時令人不安的自然觀。(這種感受在他的裝置作品中得到延續)。鄧國源在創作中,畫作的本身包含了自然的潛能,同時試圖將自然提升到崇高。在呈現了人對自然進行干預的同時進行了批判,他采取了反對任何過于草率的自然觀念的立場,因為他發現自然比以往任何時候都徘徊在危險的邊緣,為了繼續生存而極力掙扎。鄧國源的作品也具有這種富于啟示性的悲劇元素,而同時又清楚地闡明了蘊含在璀璨的自然美中的種種潛在的可能。