倦勤齋:乾隆皇帝的視覺幻象

祝勇

裝置夢的房間

在許多人心中,大清王朝的盛世光景,到乾隆一朝就早早收場了,就像《四庫全書》館閣里那些載滿歷史的紙頁,在戰火中迅速地黯淡和消逝。這一點,乾隆爺絕對沒有想到。他看得見身前,卻望不斷身后。所以出現在他視野里的,永遠是順治皇帝定鼎北京的豪情和康熙、雍正時代史詩般的雄壯偉業,他怎能相信這樣的基業會被蠶食、掏空,變成割地賠款、一敗涂地?

乾隆一朝,開疆拓土,靖邊安民,黃河青山,萬馬千軍,他的氣魄,絲毫不輸給秦皇漢武—中國的疆域,除了元朝,清朝最大,廣達1300萬平方公里,這大部分要歸功于乾隆;而他一生寫下4萬余首詩,主持編纂《四庫全書》,讓唐宗宋祖都“略輸文采”。乾隆一生被才華偉業包裹著,密不透風。走進倦勤齋,便能看出他的得意與自足。

在故宮林林總總的宮殿中,游客們并不會在意偏居東北一隅的寧壽宮花園(俗稱“乾隆花園”)。如今,游客可以穿越衍祺門,步入曾經深鎖的園林。迎面看到的不是莊嚴的宮殿,而是一座用太湖石堆起的假山。向右轉,入曲折回廊,會看到假山上有一座小亭,名曰擷芳亭。回廊緊靠的抑齋,樹影落在花窗上,斑駁錯落。從那回廊,又繞回到花園的中軸線上,才會進入一個相對寬敞的空間,右為承露臺,仿效漢武帝,在上面放置銅盤,承接仙露(目前只有北海還有一座仙人承露盤);左為禊賞亭,里面有流杯亭,乾隆試圖在這里復制東晉蘭亭曲水流觴、臨流賦詩的風雅。正面是古華軒,建造此軒時栽種的楸樹,每逢秋夏,依舊花開滿樹,燦爛似錦。游客到古華軒須止步,因為后面目前還沒有開放。這些未開放的建筑,自南向北依次為遂初堂、聳秀亭(左為延趣樓、右為三友軒)、萃賞樓(左為云光樓)、碧螺亭、符望閣(左為玉粹軒)、倦勤齋。園林中環山抱水,古木纏繞,借景造景,先抑后揚,古樸幽雅的空間美學被發揮到極致,與中軸線建筑大開大闔的剛硬線條比起來,園林內回環的曲線透露出主人對溫馨家園的向往。在園林的最北端,倦勤齋寂靜、樸素,并不囂張,但走進去,就會立刻感受到它“低調的奢華”。

這座建筑坐北朝南,面闊九間,東為五間,西為四間,面積不大,也沒有禮制性的設施,但它的裝飾、擺設處處透著精心和講究,唯皇家才能為之。它的內檐裝飾罩桶大框都是以紫檀為材料的,造價高昂,又不失文人氣;分隔室內空間的桶扇,用雞翅木框架拼接成燈籠框,上面有冰裂紋或者步步錦,中間還嵌著玉石—當然是乾隆最喜歡的新疆和田玉;桶子中間嵌著輕薄的夾紗,略透明似玻璃,堅韌耐用,上面可以寫詩、繪畫,更可以刺繡各種圖案。倦勤齋的夾紗一律是雙面繡,圖案是纏枝花卉,行針走線步步精巧,不著痕跡,沒有線頭露在外面,配色也十分清雅,濃淡相宜。倦勤齋的竹黃工藝、竹絲鑲嵌、雙面繡、髹漆工藝都是在江南完成的,滲透著江南草木泥土的芳香。夢想的手指在這些材料上變得異常活躍,讓我想起加什東·巴什拉曾經說過的一句話:“手無比精巧地喚醒了物質材料的神奇力量。”2002年至2008年,故宮博物院和美國世界文物建筑保護基金會合作,對倦勤齋進行搶救修復(乾隆花園的整體修復工作到2020年才能全部完成),連尋找材料(比如數量龐大的和田玉)都是一件困難的事情,更遑論它們的工藝了。其中,“仙樓”是最考驗工匠技藝的地方之一。

仙樓是一種用木材裝修,將室內隔成兩層閣樓的格局,這種設計也是從江南園林中移植過來的。《揚州畫舫錄》里記載,六下江南的乾隆見識過這種建筑,其裝修程序十分復雜。在倦勤齋并不開闊的空間里,仙樓的設計使其有了空間上的節奏感。在仙樓的上、下兩層分別貼著雕竹黃花鳥、山林百鹿,讓房間充溢著祥和的氣息,這正合乎乾隆的心境,也暗合著帝國國泰民安的主旋律。

閱盡春秋的乾隆,在紫禁城起起落落的宮殿一角,建立了自己的退隱之所。“倦勤”,說明他累了,想由“公共的”乾隆退回到“個人的”乾隆。他需要一個私密的空間,摒棄政治的重壓和禮制的繁瑣,回歸那個真實的自己,“爽借清風明借月,動觀流水靜觀山”。他期望那個空間可以全然按照自己的意愿去設計和裝修,猶如天下,就是全憑他個人意志打造的。因此,所有的裝飾器物都是他喜歡的,對此,宮廷檔案都有記錄。比如,房間里多寶桶上擺放的文玩、書籍、文房四寶,他伸手即可取用;東五間明殿的西進間中炕上有“春綢袷帳”、“春綢袷幔”、“春綢大褥”、“石青緞頭枕”等物,給他帶來居家的溫暖;倦勤齋西四間的那個微小戲臺,更讓這個不大的住所里充滿絲竹管樂之聲,乾隆沉醉其間,極盡風雅。

皇帝也是人,也有自己的夢。如果說國是他的大夢,那么家就是他的小夢。倦勤齋,就是裝置夢的房間,是他為自己的夢設計的一個容器,它柔軟、舒適、安穩,與夢的形狀嚴絲合縫。在這里,“現世安穩,歲月無驚”,歷朝的治亂離合、皇子間的血腥爭斗都已退成了遠景。圍城里的他,甘愿做一介平民,獨坐幽篁、采菊東籬,或在花開的陌上遇見美麗的羅敷。他坐擁過自己的江山,體悟到了人生的華麗和深邃,而一切終究是要歸于從容平淡的。

視覺幻象

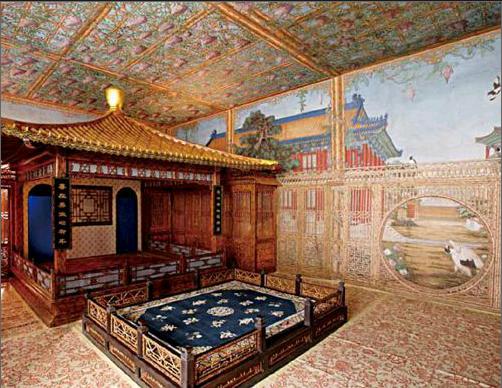

最令人震撼的,還不是倦勤齋里那些復雜精致的工藝,而是小戲臺邊那幅通天落地的大壁畫。它先是畫在紙上或者絹上,然后再貼到墻上,鋪滿墻面—有點像今天裝修時用的墻紙。沒有畫框,畫幅與墻壁一樣大,畫中描繪的景象通過透視效果與室內的空間連成一體,幾乎成為真實世界的一部分。藝術史家為這種“天衣無縫地畫在建筑的墻壁和天花板上令人產生錯覺效果的繪畫”起了一個名字—“通景畫”。

于是,在那幅“通景畫”上,我們看見一座絳紅色的雙層宮殿赫然屹立著。近景是一道斑竹圍成的籬笆,籬笆后面是一片豐饒的園林;粗壯的松柏下面,盛開著各種花卉;雙層宮殿金黃色的歇山頂從籬笆上方露出來,在藍天下飛揚起它的戧脊。畫面的遠景是一道宮墻,宮墻外山影如黛,天高云淡,喜鵲在碧空中飛過……

不知是誰把“perspicere”這個意大利單詞翻譯成“透視”的。我站在這巨幅畫前,品味著這個詞,對它的翻譯者有說不出的欽佩。所謂“透視”,就是在平面的畫上制造出三維的視覺效果,形成一個“三度空間”,使畫面上的物體有立體感,遠近分明,使我們的視線能夠“透”過畫,“深入”到畫的內部。就像倦勤齋那滿墻斑斕的風景,似乎已經把房間里的那堵墻變成了空氣,我們的目光能夠穿透它,看到春日的陽光,聽到草木在風中喧嘩。endprint

那幅畫極端寫實的畫法,猶如今天的高清鏡頭,放大了事物的每一個細節,甚至包括這些物體被強烈的側光和逆光照亮的毛茸茸的表面。我想起自己少年時,曾在1984年全國美展上看到王曉明的油畫《未來世界》,上面畫著一個孩子,背對著觀者,他對面的墻上有一些描繪著未來世界的畫紙,被圖釘釘在墻上。我以為畫面上的那些圖釘是畫家用真實的圖釘摁上去的。趁人不注意,我用手輕輕摸了一下—我想那幅已成為當代經典的油畫上,至今可能還殘留著我少年時的指紋。但手的觸感否決了眼的經驗—畫面是平的,沒有凸凹,沒有冰涼的觸感,所有的圖釘都是畫家一筆一筆畫上去的。那是我第一次看到超寫實的繪畫,畫家憑自己純熟的技藝欺騙了我們的視覺,也抹殺了真實與虛幻的界限。猶如在倦勤齋,面對一堵冰涼堅硬的墻,卻對那道畫出的月亮門信以為真,以為只要抬腳邁過去,就能抵達那座流光溢彩的紅色宮殿。

畫中的事物本來就是假的,我們在觀賞一幅畫的時候,首先需要承認畫的假定性—畫中的蘋果是不能吃的,畫中的花朵也沒有絲毫的芳香。它們的逼真,除了能夠證明畫家的卓越畫功之外,什么也證明不了。牛津大學副校長、研究中國藝術與考古最杰出的西方學者之一的杰西卡·羅森(Jessica Rawson)說:“在西方裝飾系統里,人物塑像或繪畫的內容與它們的建筑構件框架之間有明確的界定。”但乾隆不這樣看,很多中國人也不這樣看,他們更愿意相信圖畫(乃至所有視覺藝術)是真實世界的一部分,所以在照相技術剛剛傳入中國宮廷的時候,皇帝、太后們曾經那么害怕被它攝走自己的魂魄;面對電影銀幕上飛馳而來的火車時,他們拼命躲閃,也是出于同樣的原因。新時代的領袖總是對描繪最新最美的圖景情有獨鐘,因為在他們看來,畫上的真實似乎可以等同于現實。

通景畫帶來一種視覺幻象,但它營造得景象又那么真實,讓人難以生疑。乾隆皇帝甫一發現了視覺幻象的魅力,就被它深深地吸引住,不能自拔了。于是,這樣的通景畫,也開始向其他宮殿拓展—玉粹軒、養和精舍的明間和東間。四個房間的通景畫剛好組成春夏秋冬四個場景:春天百花盛開,夏天藤蘿滿掛,秋天紙鳶高飛,冬天梅花飄香。四季的輪回,代表著太平盛世的永無止境和大清江山的千秋萬代,如乾隆在《寧壽宮銘》中所寫的:

告我子孫,毋逾敬勝。是繼是承,永應福慶。

200多年前,乾隆皇帝站在倦勤齋的中央,看著從空中飛過的喜鵲,他的內心定會有種說不出的輕松和通透。那是一個微縮版的烏托邦,代表著乾隆皇帝的精神圖騰,也是他最后的歸處。他希望時間像畫一樣靜止凝固在倦勤齋,安樂太平的歲月被房間牢牢守住,永不逝去。

水月鏡花

晨曦越過宮墻落下來,寧壽宮花園溫暖寧靜,仿如隔世。

乾隆的物質遺產卻是實實在在地留在了故宮博物院,讓我們有幸領略中國18世紀物質文明的絢麗光華。倦勤齋的裝飾工藝之精湛復雜,使修復工作難度極高。它的每一個細節,連今天的工藝美術大師都嘆為觀止。終于,經過艱苦的整修,寧壽宮重新開放,紙張、絹緞、夾紗、玉石、木料被重新喚醒。滄海桑田之后,倦勤齋的一切仿佛都回到了它原初的樣子。我輕輕走進去,光線從窗格里透進來,微微顫動,仿佛目光從起伏繁復的花紋上一一掠過,又仿佛一只手輕輕拭去時間的塵埃,也撫去它曾經的快樂與哀傷。

這一刻,才真正是“現世安穩,歲月無驚”。

皇帝的秘密花園—其實,它真正的秘密是:自建成以后,乾隆一天也沒住過。

誰都不會想到,乾隆時時前往施工現場、親自督造的理想國,竟然成了一座廢園。

因為它太小了,而乾隆的心始終是大的。那個習慣了三大殿的威武浩蕩的乾隆大帝,怎可能習慣這春光搖漾、藤蔓絲纏的微小花園?像個怨婦一樣閑庭信步、臨水自照?

禪讓那一刻,乾隆把自己預想得如堯舜一般偉大,但這預想毫無準確性。他沒有真正地放棄過權力—權力如毒癮,拿得起,放不下。

他仍然住在養心殿,并沒有按照清朝的禮制,在禪位后搬走。朝廷的一切大權依舊獨攬在他手中。他給自己的攬權行為起了一個堂而皇之的名字:訓政。嘉慶三年(1798),他進行了表揚和自我表揚,說:“三載以來,孜孜訓政,弗敢稍自暇逸。”

無論乾隆怎樣夸大自己的奉獻精神,也無論他怎樣渲染天下的太平與祥和,都改變不了他一人獨享天下的事實,哪怕離開權力一步,他都會產生深深的焦慮。無論這宮殿里有多少風花雪月、蕉窗泉閣、琴棋書畫、曲水流觴,縱然宮殿里到處植滿了陶弘景之松、蘇東坡之竹、周濂溪之荷、陸放翁之菊,再供幾塊米芾所拜之石,養幾尾莊周所知之魚,配上林逋的老梅閑鶴……宮殿仍舊是宮殿,權力仍然是宮殿的第一主題。風輕云淡永遠是宮殿的表象,刀光劍影才是宮殿的本質。他在這宮殿里生活了幾十個春秋,無處不充滿他的影子和氣息,他已經和那些莊嚴的殿堂融為一體,他就是宮殿,宮殿就是他。他離不開權力,就像一個武林高手離不開江湖。一個政治家,假如變成一片閑云、一只野鶴,在威嚴的宮殿里,會顯得那么不合時宜。

直到他閉眼的那一天,才被抬出養心殿。

假如夢也是物質,在時間中變成文物,那么寧壽宮花園就是收藏這些殘骸的倉庫。

對乾隆來說,寧壽宮就是一場夢,是水月鏡花,就像倦勤齋“通景畫”上的那道月亮門,雖是那樣的圓滿,卻不能走進去一步。

摘自《十月》2014年第2期endprint