宋煒詩集

2014-11-15 05:00:08宋煒

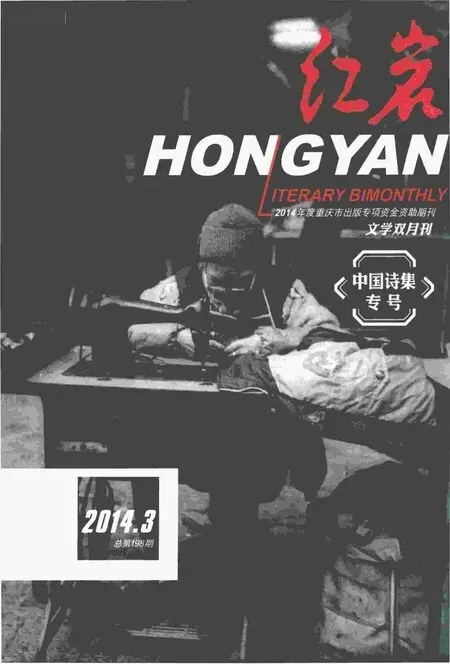

紅巖

2014年3期

下南道:一次閑居的詩紀(組詩選其四)

1、猶如市場街的……

猶如市場街的斯賓諾莎所見,

萬物中可以肯定的是身上的綢衣,

像感冒一樣周詳,不然就像嚴格的風俗或教育;

可以肯定的必然是眾街坊:剛一閃念就能迎頭撞上

一群小兒,一系列轉彎抹角,一小堆

垃圾(此時唯月光能使之清潔);

尤其可以肯定的是月餅中的蝦仁餡料,以及

頭下的枕頭,嘴中吮吸的大拇指(代表幼小的幸福)。

除此,不妨懷疑我所統治的這一身

皮肉和骨頭會消亡至無。我曾有過許多

能經由空氣與我相牽連的事物,

它們風起云涌,之后又風流云散。

現在我來到屋外,唯一能見的僅剩一群進山的香客:

其中一個腰纏紅紗,水色甚是了得。只有這些了。

或許可能會有某個地方神祗冒死出來否認

這正在行進的其實乃下南道最后的窮途:

四周風光沒落,景色一落千丈!

呀,仿佛我就這樣聽信道途之言,

將由小得來的信念給動搖了。但我不。

我還可以信任更多不存在的東西,當我

一再在心頭默想它們。因為倘若我在此刻

言說的比之于我死后(或我在掩體中)

必定發炎的骸骨更持久,我就不妨

以為現存的其實是足夠的,對,是足夠的,

哪怕全部書卷也有讀畢之日。同樣,天使也有休息日,

精密的計謀亦因敵人的美麗而放松了警惕;

一朝一夕,分娩的膿血化開,殷勤的學堂散課,

木梳和象牙梳的齒節斷落,

一只烏鴉身上也分離出燕子或喜鵲。

那么,沒有哪一種哭泣是有理的或正義的,

登錄APP查看全文