于堅:《2001年6月10日在布里斯本》

2014-11-15 05:00:08草樹

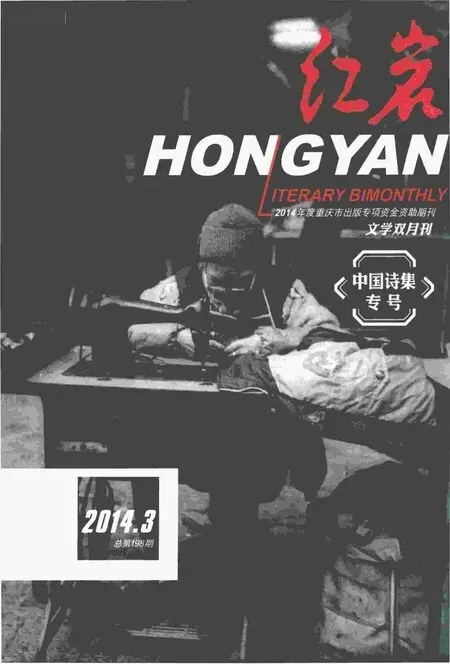

紅巖

2014年3期

關鍵詞:語言

草 樹

于堅是漢語詩壇持續活躍的詩人,從上個世紀的《拒絕隱喻》、《零檔案》到新世紀的《還鄉的可能性》、《爵士樂》,從意義的消解到秩序的重建,于堅進入了集成的階段。《零檔案》無疑將進入經典的書架,它不單是對隱喻的拒絕,詞語集中營的一次建構,重要的是,它通過寫作之“寫”這個動作,有力地將個人和時代勾連起來,呈現了時代將人的意義消解為零的真相。事實上,新詩對“文革”的解構還遠遠不夠,新時代的生活無論政治還是日常,無不存在“文革”思維,網絡上的馬夾釋放的語言暴力,清晰地顯示著它的存在。而歷經時間淘洗而不退色的關鍵在于,《零檔案》是關乎于人的存在和命運的,在中國這樣一個仍將持續不知多少年、需要一大堆檔案證件維系人的存在的國度,詩歌,仍將是拒絕個人的意義被時代消解的重要力量。“隨時間而來的智慧”漸漸抹掉了“民間”和“知識分子”的溝壑,于堅作為一位重要詩人和新詩理論的卓越建設者,也在不斷修正自己的坐標,不難看出他放棄了所謂的先鋒姿態,也看到了知識分子寫作的價值—不過是寫作的路徑不同而最終殊途同歸。在新近出版的標準叢書里,他忝列于多多、王家新、歐陽江河和西川之列,或許是一個暗示。但是從于堅在《還鄉的可能性》關于新詩的諸多的重要論述中,我們不難發現他有了更廣闊的視野和開放的胸懷,也在修正自身:不論是“文以載道”之“道”,還是“詩言志”之“志”,以海德格爾式的、對詞語的追問洞開了古典詩學的現代門徑。……

登錄APP查看全文

猜你喜歡

中華詩詞(2023年8期)2023-02-06 08:51:28

文苑(2020年4期)2020-05-30 12:35:30

小學生作文(中高年級適用)(2018年3期)2018-04-18 01:24:47

瘋狂英語·新策略(2017年8期)2017-05-31 08:13:46

新聞傳播(2016年10期)2016-09-26 12:15:04

玉溪師范學院學報(2015年1期)2015-08-22 02:51:58

少兒科學周刊·少年版(2015年4期)2015-07-07 21:11:17

語文知識(2014年10期)2014-02-28 22:00:56

中學生英語高中綜合天地(2009年10期)2009-12-29 00:00:00

作文周刊·小學一年級版(2008年51期)2008-12-31 00:00:00