黎光定: 瘡疤上的花

康俐

越南藝術(shù)家黎光定(Dinh Q. Lê),十歲前長于越南,十歲后赴美留學(xué),時逢越戰(zhàn)。作為第一個在紐約MOMA舉辦個展的越南裔藝術(shù)家,如今把黎光定歸為當(dāng)代國際間最為活躍的那類藝術(shù)家也實至名歸。黎光定的創(chuàng)作型態(tài)多元,包括繪畫、裝置以及影像作品;題材從越戰(zhàn)出發(fā),卻與常規(guī)戰(zhàn)爭展現(xiàn)背道而馳。兩個國家的童年,給黎光定帶來兩份截然不同的集體記憶,這之間究竟是互為仇敵還是諒解橋梁,外人恐難輕探。十五年前,黎搬回西貢定居,并創(chuàng)建了San Art藝術(shù)中心,創(chuàng)作媒介傾向于定格在動靜影像之間。本刊記者拜訪期間,他正在準備2014年3月的美國軍械庫藝術(shù)展(The Armory Show 2014),戰(zhàn)爭遺留的視覺記憶資料庫,注定在這個人身上流淌一生。

戰(zhàn)爭本就是喪失人性的最野蠻的行為,為何還要想到什么愛、詩、哲學(xué)等人類最文明的東西呢?

——《戰(zhàn)爭與和平》列夫·尼古拉耶維奇·托爾斯泰

越南戰(zhàn)爭,簡稱越戰(zhàn),又稱第二次印度支那戰(zhàn)爭,為受美國等反共陣營國家支持的南越(越南共和國)對抗受中華人民共和國等共產(chǎn)主義陣營國家支持的北越(越南民主共和國)和“越南南方民族解放陣線”的一場戰(zhàn)爭。“越南戰(zhàn)爭”這個名稱多為西方國家所使用,而較少被居住在越南本土的越南人引用,相反,在越南國內(nèi),媒體常用“抵美救國抗戰(zhàn)”這個名稱稱呼那場戰(zhàn)爭。時至今日,越南人對此次戰(zhàn)爭的名稱仍有爭議。

從對戰(zhàn)爭名稱的爭議就可以想見,越南和美國兩個主要參戰(zhàn)國對這場戰(zhàn)爭的不同認識,這不僅僅是對于名稱的簡單分歧,而是基于兩個國家完全不同的意識形態(tài)背景所深發(fā)的截然不同的價值觀的對抗。如今的柬越緬等地區(qū),政治的不明確性帶來了藝術(shù)的危險與可能,一切百廢待興,甚至,某些觀念已經(jīng)前進到外界無法想象的先鋒狀態(tài)。他們正在建設(shè)一種繁榮的無法被復(fù)制的獨特文化,而越南的這種文化,來自越戰(zhàn)。

瘡疤上養(yǎng)花

黎光定的藝術(shù)項目,貫穿著越戰(zhàn)的慘痛記憶,以及越南與美國的共同故事。這種矛盾的交織,正如藝術(shù)家本人的經(jīng)歷:1968年生于在越南與柬埔寨交界處的一個小城,10歲因國內(nèi)戰(zhàn)亂隨父母移民美國,先后在加州大學(xué)和紐約視覺藝術(shù)學(xué)院完成學(xué)業(yè),后搬回越南胡志明市。由于工作原因,黎光定至今仍時常往返于美國和越南。這種生活經(jīng)歷,使得藝術(shù)家自身也經(jīng)受著兩種不同意識形態(tài)的不斷沖突,或許這也正是藝術(shù)家不斷試圖捋清越南與美國、戰(zhàn)后的越南與越南戰(zhàn)爭之間關(guān)系的重要原因。

說到這個,還要追溯回1989年。當(dāng)時的黎光定在加州大學(xué)參加了一個介紹越南戰(zhàn)爭的課程,課程中強調(diào)的都是美國在戰(zhàn)爭中的困難處境。出身使黎光定無法對這種“敵人的苦難”感同身受,他制作了一系列的海報,發(fā)起了最早的公共藝術(shù)項目,開始對越南戰(zhàn)爭的責(zé)問。這些海報將越南戰(zhàn)爭的美國媒體圖像與越南真實的痛苦照片并置,并在標(biāo)題詳細介紹戰(zhàn)爭對越南的傷害——簡單得如同所有的愛國青年行為。但此后,希望表達對越南戰(zhàn)爭的看法成為了黎光定藝術(shù)創(chuàng)作的主要話題。之后于1992年,藝術(shù)家為創(chuàng)意時代(Creative Time)在紐約、華盛頓和洛杉磯重新復(fù)了這批作品。

2006年的《農(nóng)民與直升機》(The Farmers and The Helicopters),是一件由黎光定和另兩位藝術(shù)家——電影人阮俊(Tuan Andrew Nguyen)、扶南叔何(Ha Thuc Phu Nam)一起合作的亞太三年展委托項目。這個項目的最初靈感來源于兩個越南農(nóng)民的飛翔夢:1997年,兩個農(nóng)民陳國海(Tran Quoc Hai)和黎文名(Le Van Danh)決定造一架直升飛機作為農(nóng)用,以實現(xiàn)陳國海先生多年的夢想。但是他們的第一架飛機于2003年完成,第二年就被政府帶走,此事拉開了農(nóng)民、他們的支持者和政府之間長期對峙、時冷時熱的拉鋸戰(zhàn)。

2006年6月,三人去了陳國海的農(nóng)場,他們在那里運用高清錄像,拍攝了第一架飛機,并采訪了陳國海、黎文名和其他農(nóng)民關(guān)于越南戰(zhàn)爭的看法。之后,電影人開始將這些材料和戰(zhàn)爭時期的飛機圖像素材整合在一起——這些圖像素材來自美國新聞紀錄片和好萊塢電影比如《現(xiàn)代啟示錄》和《生于七月四日》。最終他們打造出一部三頻的短片《農(nóng)民與直升機》。在藝術(shù)家黎光定看來,農(nóng)民的飛翔夢反映了這個國家的夢想,這里的直升機形象不僅是農(nóng)民企圖作為農(nóng)用的直升機,同時還象征了越戰(zhàn)時期美國用來空投戰(zhàn)略物資的軍用直升機。通過這樣的連接,給觀眾一個“和平”、“攻擊”的不同直升機的沖突形象,提醒的是對越戰(zhàn)的記憶。

不同于《農(nóng)民與直升機》的直接,他的另一件作品《光與信仰:來自越戰(zhàn)的生命手稿》利用了100張越戰(zhàn)期間戰(zhàn)士的繪畫手稿試圖再現(xiàn)越戰(zhàn)對于越南“當(dāng)事人”的集體記憶,同時配有一部紀錄片,討論藝術(shù)的起點、戰(zhàn)爭和圖像。

當(dāng)我們提到戰(zhàn)爭,不禁想到的都是殘暴、殺戮、悲壯、流血和死亡,再遠則陷入原諒與索取原諒的怪圈。而黎光定似乎有忽視現(xiàn)象的能力,他通過講“愛”來講“恨”,最終再回到諒解。從青年時期的直陳事實到后來的旁白敘事、虛實指代,黎光定趨向于紳士與儒雅的表達方式,但系統(tǒng)與堅持卻讓訴求更加有力,也有別于沒有集體立場的許多“小我”藝術(shù)家。但他的方式特別在于:講民族主義,卻不凜然大義。這里面肯定有“師夷長技”之因。

基因編織

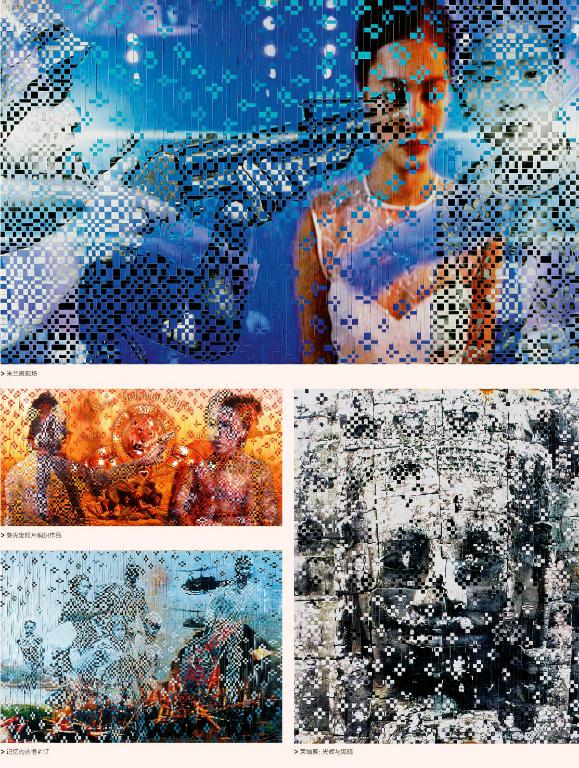

相對比前文提到的具象圖像以及動態(tài)圖像創(chuàng)作,黎光定的一系列攝影作品更加富有蒙太奇的表現(xiàn)手法,這就是照片編織(Photo-weaving)系列。

黎光定說,小時候在越南生活時,常看著他的姑姑織草席。后來這種編織、交雜的記憶編織動作成為其某種雜化身份的象征。1989年,黎光定開始了照片編織系列的創(chuàng)作,他將大量文藝復(fù)興時期繪畫的復(fù)制品的照片圖像切割成條狀,再把這些條狀的照片穿插編織成新的圖像,可這并非是真正意義上在創(chuàng)造新圖形,而是將原有圖像的重新混排。這種編織照片的手法成為了藝術(shù)家獨特的藝術(shù)表現(xiàn)形式。照片經(jīng)由幾層編織,立即吸引、結(jié)合,感知到復(fù)雜的感情。快樂、悲傷都從交錯的色彩斑斕的越戰(zhàn)照片中重構(gòu)顯現(xiàn)。觀眾需要花一些時間理解編織模式后,才能充分欣賞復(fù)雜圖像的合成效果,他們喜歡尋找這種重疊后生成的另一個意義和深厚的感情。

1994年,在參觀了柬埔寨吳哥窟和吐斯廉屠殺博物館(Tuol Sleng Genocide Museum,紅色高棉被推翻后,這座集中營作為博物館重新開放,用于紀念在紅色高棉政權(quán)殘暴統(tǒng)治下遇難的受害者)后,黎光定用這種照片編織的方式,創(chuàng)作《光輝與黑暗》(Splendor and Darkness)系列照片編織圖像作品。圖像混合了寺廟精美細致的雕刻和令人震驚的紅色高棉政權(quán)的受害者們的形象,二者強烈的反差足以震懾人心。

用同樣手法創(chuàng)作的還有2003年的《從越南到好萊塢》(From Vietnam To Hollywood)系列作品。他將越戰(zhàn)的新聞紀實照片和好萊塢越戰(zhàn)電影的劇照進行照片編織。新聞紀實照片暴露了真實的戰(zhàn)爭,好萊塢對于戰(zhàn)爭的描述則是美國式的電影宣傳的結(jié)果,這個系列給觀眾提供了兩種看待越戰(zhàn)的視角,抑或者,我們可以認為這是藝術(shù)家有意用赤裸裸的現(xiàn)實向美式好萊塢價值觀發(fā)出責(zé)問。這個系列的六件作品參加了當(dāng)年的威尼斯雙年展。

在筆者采訪的過程中,藝術(shù)家還介紹了一個正在創(chuàng)作的藝術(shù)作品。他通過各種途徑收集了大量越南的人物老照片,每張照片都會在背面寫上屬于照片中人物的故事。有的照片是參加越戰(zhàn)的士兵,有的照片是在美國的越南移民,有的照片是普通人家的全家福。最終這上千張的照片將會懸掛組合成一個裝置作品,觀眾可以穿行其中,看到每一張照片上的人物并且了解他們背后的故事,從只言片語中體會那代人的生活和整個時代背景,亦即越南那代人的集體記憶。

無疑,越南與美國已經(jīng)成為藝術(shù)家自我身份認同的重要影響因素,缺一不可。從黎光定的作品中也不難看出,美國人眼中的越戰(zhàn)、越南對越戰(zhàn)的認識、以及經(jīng)歷越戰(zhàn)的越南人的相關(guān)事件等等這些元素從一開始就一直不斷地出現(xiàn)在作品當(dāng)中,糾纏不清。看似藝術(shù)家在用自己的視角描述這場戰(zhàn)爭的方方面面,但是,企圖對越南戰(zhàn)爭向內(nèi)向外進行剖析,弄清這場戰(zhàn)爭到底是什么,相關(guān)的人都經(jīng)歷了什么,并且對現(xiàn)在的越南產(chǎn)生了什么影響,才是黎光定想要的但在客觀上又不完全存在的答案。但這個答案卻不是他的目的,這個答案若隱若現(xiàn)的過程中,留出了很多空隙,讓參與者插入對自我的主觀詰問才是他的目的。就像他的照片編織一樣。而對于我們這些站得太遠的觀者而言,他們運動的過程中外流的史實,已經(jīng)足夠豐盛。