莫奈:一雙多么美妙的眼睛

張佳瑋

1926年12月5日,諾曼底冬日的寒冷空氣折磨著所有人的肺。吉維尼小鎮上,某個房間,一雙眼睛眨了眨。沒人知道,那時候,這雙眼睛還能不能看見東西。

然后這雙眼睛合上了,再也沒有睜開。

許多學者認為,這雙眼睛最后還能眨動的那些時光,已經看不清人間的景色。證據是,14年前,這雙眼睛已經得了退化性白內障,一度瀕臨失明。3年前,這雙眼睛經歷了兩次手術—先是得了黃視癥,所看到的一切都是泛黃的;隨后,上帝惡作劇似的,讓這雙眼睛患了紫視癥,看見的世間萬物都被紫色渲染。所以,最后閉上之前,這雙眼睛看到的是什么顏色,沒人能知道了。

這雙眼睛閉上這一年是1926年,世界藝術正進入一個狂歡時代。這一年,馬格利特快要完成他的《受威脅的兇手》,全面體現他的超現實主義風格;亨利·摩爾開始以墨西哥瑪雅文化中托爾特克神廟大門口的雨神雕像為原型,創作《斜倚的人體》;偉大的畢加索于10年前結束了自己的立體主義時期,開始嘗試超現實主義;亨利·馬蒂斯早在20年前就玩膩了他的野獸派風骨,正把他的不朽才能推廣到雕塑、壁畫、插圖和版畫方面。

那是個偉大的年頭,20世紀只過去了四分之一,但藝術家已經樹起了他們的旗幟:他們不滿足于簡單地表現“他們的所見”。他們幾乎全都反對研究自然形象。大多數批評家已經相信了這一點:唯有最徹底地擺脫傳統,才能帶來進步。

但在這雙眼睛初次看見世界的年頭,卻并非如此。那是1840年,這雙眼睛初次看見巴黎的天空。那一年,德國畫家帕斯卡爾·弗雷德里希謝世。而此前3年,英國史上最好的風景畫家之一約翰·康斯特布爾過世,與他齊名的威廉·透納則在公眾的一片不理解聲中,認真地畫雨水、蒸汽和霧靄,并謀劃去瑞士風景佳妙處,作他鐘愛的水彩畫。在法國,偉大的讓-奧古斯特·安格爾已經完成了新古典主義的豐碑,正在廣納門徒,營造學院派美術的壁壘;而“浪漫主義獅子”歐仁·德拉克洛瓦則在狂飆突進,畫完了《肖邦像》和《喬治·桑像》,他已經完成了《十字軍進入君士坦丁堡》,他正在竭盡全力嘲笑安格爾的“線條即是一切”,一邊在他的畫里任筆觸揮灑如長發,一邊怒吼“色彩即線條!”

在1840年至1926年這漫長的86年間,這雙眼睛見識了多少事呢?無人能夠真正得知。能夠用來做證據的,是這雙眼睛曾經端詳過的一些畫、一些風景。這雙眼睛曾看著一雙手涂滿了無數畫布,最后在角落里署名,這雙眼睛的主人的就是奧斯卡-克勞德·莫奈。

戶外寫生

1863年底,莫奈和巴齊耶跑去了楓丹白露森林邊緣,畫那里的橡樹和石頭。他幾乎從此拋棄了畫室,日日在此流連。不久,雷諾阿和西斯萊作別了格萊爾畫室,跑來與他倆扎堆兒。馬奈的成功給了他們信心:不必去在意細部、陰影、對比,用快速的筆觸,在戶外完成一切。

對莫奈來說,他的問題已非鉛筆、水彩、色粉的選擇,他也不愿意在戶外畫出草圖,再跑回畫室進行加工。他接受了容金德的指導,重新看清了世界的色彩;他一直被布丹鼓勵,說“當場完成的畫最有力量”。而他走得更遠:

他要急速地表現自然的某個瞬間,離開畫室那些明暗遮擋的光線,帶著小幅畫布和油彩管,來到陽光下畫畫。只要當場完成,哪怕如馬奈那樣,承受“這幅畫沒畫完吧”的質疑。莫奈不相信一切既定規則。他學習了庫爾貝、柯羅、布丹、容金德,但又不全然相信他們。他最后相信的,只有自己的眼睛。“依據個人的印象,而非借用普遍感受的規則,來完成繪畫。”

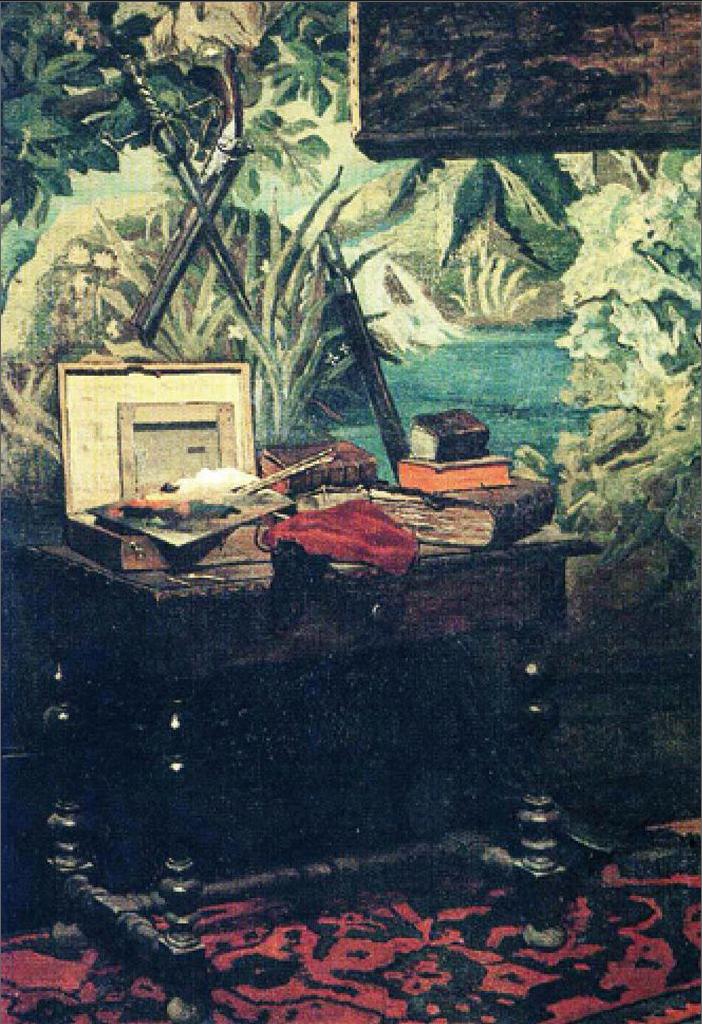

1861年,他完成了《畫室一角》,那是幅精致和諧的油畫。1862年,《獵人的勛章》讓他對色彩的和諧有了進一步的體會。但他沒有到此為止,他需要更多的戶外光線。他在自然里行走,看見橡樹、行云、河水與風,以及無時無刻不讓他目眩的陽光。這些不是安格爾一派要求“去美化現實”的事物,而是戶外陽光制造的完美景色。他信心十足:“一個人能夠畫出他所見到和了解的東西,靠觀察和思考來活下去。”因為,一如他對巴齊耶感嘆的:“我每天都會發現越來越多的美麗東西。”

那時的年輕學生,穿衣打扮大多是波希米亞風—換句話說,吉卜賽人似的,以不羈為美。但雷諾阿后來描述說,莫奈的打扮卻很有布爾喬亞情調,雖然窮困,卻打扮得像個花花公子。“他兜里一毛錢都沒有,卻要穿花邊袖子,裝金紐扣!”在他們的窮困期,這衣裳幫了大忙。那時學生吃得差,雷諾阿和莫奈每日只吃兩樣東西度日:一是四季豆,二是扁豆。幸而莫奈穿得闊氣,能夠跟朋友們騙些飯局。每次有飯局,莫奈和雷諾阿兩人都會瘋狂地吃火雞,往肚子里灌香貝坦紅葡萄酒,把別人家存糧吃罷,才興高采烈地離去—雷諾阿后來對他的女兒說:

“那是我人生里最快樂的時光!”

莫奈和他的那個花園

印象派那一代人,大多在20世紀到來前后,被召喚進了時間的黑暗中。卡耶博特、西斯萊、畢沙羅、凡·高、高更、塞尚—他們倒在了19世紀最后10年到20世紀的前6年。他們大多沒來得及品味20世紀,沒來得及親眼看見這風起云涌的歲月:流派和主義在20世紀的前10年紛至沓來。比如畢加索的立體主義、馬蒂斯的野獸派;高更至死都愛著他的荒島;抽象、表現各類主義在一路抽芽;曾經是新人的修拉已成為過去式。

實際上,20世紀的藝術家們,經過19世紀末那段風起云涌的叛逆后,忽然發現自己有些莫知所從。19世紀的造反者們—德拉克洛瓦、庫爾貝、馬奈,然后是莫奈和雷諾阿—打算把古典程式全部清除出去,當障礙被一一排除后,印象主義者的確做到了,可以把視覺所見準確地繪在了畫布上。但隨之而來的,則是對西方整個傳統的拋棄。凡·高、高更和塞尚們,所做的就是這個:20世紀的藝術家,比以往任何時候都追求獨創性。他們已經不再滿足于復習大師的技藝了,他們得不斷創造新的主義。實際上,離20世紀還有10年就逝世的凡·高,早就明白了這點。后來的一代畫家,不是不會畫“正確的肖像”,只是:

“我夸張頭發的金黃色,我用橘黃、鉻黃、檸檬黃,而在頭部的后面,不畫房間的普通墻壁,我畫無限(the infinite)。我用調色板所能調出的最強烈、最濃艷的藍色畫了一個單純的背景。金黃色放光的頭襯著強烈的藍色背景,神秘得好像碧空中的一顆明星。哎呀,我親愛的朋友,公眾只能認為這一夸張手法是漫畫,然而那對我們來說又有什么關系呢?”

這是一個命運的玩笑。莫奈們那些“盡力還原眼睛所見一切”、“拋棄一切已有技巧”的畫作,曾影響了凡·高;但凡·高們走得更遠后,就不再以“還原所見”為宗旨了。莫奈們戰斗的矛移交給了后代,但后代并不全盤照搬—或者說,后代承襲的,僅僅是莫奈們不朽的精神。

也許印象派最偉大的勝利,是制造了這么一個不朽的例子:再怎么遭受非議的藝術家,某天都可能獲得尊崇。19世紀60年代到80年代,那漫長殘酷的戰爭,那些窮困潦倒的藝術家,有些人沒能挺下來,比如年未四旬就過世的凡·高、在普法戰爭里死去的巴齊耶。但是20世紀到來時,莫奈、雷諾阿、畢沙羅、馬奈,這些曾經被當作妖怪、叛徒、流氓、騙子的人物,都獲得了國際性的聲譽。

莫奈和雷諾阿是幸運的,他們活得足夠長,他們來得及在活著時就享受勝利。他們親眼看到自己成為經典畫家,他們的作品被政府買下,或被收藏家追逐。這未必能彌補他們早年所受的貧窮和冷遇,但當初以“高貴的畫風”、“平衡的構圖”、“正確的素描”攻擊過他們的人們,到此時終于可以閉嘴了—經典美術的陳腐俗套被他們徹底推倒。這件事永遠改變了批評家和藝術家們的地位對比,評論家們的威信遭到損害,再未恢復。所有藝術革命家自此都會把莫奈們的斗爭當作傳奇,每當公眾對他們的革新手法有異議,他們就可以來一句“當年莫奈和雷諾阿也是這么被批評的”,然后可以很自傲地堅持下去,而且相信,時間會將應得的冠冕還給他們。

就像莫奈在活著的時候,親眼看見時間把應得的冠冕還給了他。

我們足夠幸運的是,世上有過奧斯卡-克勞德·莫奈那么一雙獨一無二的眼睛。這雙眼睛無法判定歷史的反復無常,無法判定輿論的朝令夕改,無法判定他的名字會在多年之后,被評論家、心懷大志的青年畫家和收藏家們如何評論,但這雙眼睛如此敏銳地占有了那個時代所看到的一切:諾曼底的海、卡米耶、阿讓特伊、塞納河、吉維尼、倫敦、威尼斯、荷蘭的贊丹鎮、他的船、他的麥垛、魯昂的教堂、花園、拱橋和睡蓮,以及當時正飄拂在這些事物之上的、19世紀到20世紀的陽光與風雪。他看到了,并用他的大筆點石成金,給這一切賦予了靈魂。于是在他死后,19世紀的陽光和靈魂,依然透過那雙捕獲一切、喚醒一切的眼睛,活在我們所見到的世界上。endprint