真善美三分一體結構說反思

藍國橋

內容提要:西方真善美的三分一體結構說,是奠基于其“造物塑型”底盤之上的。而此種“造物塑型”之“觀念具形”,構成西方文化的根本特征。亞里士多德的四因說,是西方造物塑型理論的依據與基本圖式,途徑康德、黑格爾、馬克思等人的傳承和發展,最后演變為一種經典性的造物塑型理論。造物塑形思維的大律,是因果律。按因果律造物塑型之物化結果,如建造之房屋等,即是真。到達并實現此真時,活動者或建筑師運用知識,去建造房屋的行為,就是善。對此物化之結果,如建造出來的房屋等形態之靜觀欣賞,即是美。真善美三分一體結構,即由此而來。但是,國內有學者說,真是合規律性,善是合目的性,美是真與善的統一,此種理論之依據,并非源于西方造物塑型之文化觀念,充其量是某種抽象的理論公設,混亂、偏差是難以避免的。

:造物塑型四因說真善美因果律

〔中圖分類號〕B83-02〔文獻標識碼〕A〔文章編號〕0447-662X(2014)02-0056-10

與中土的心性道德文化不同,西方文化是造物塑型文化,因此,其真善美三分結構說,即是造物塑型的三維一體性學說,而絕非心性道德觀念。由此而來的諸多問題是,此等造物塑型之真善美三分結構說,到底是一種怎么樣的理論,三者之間的關系究竟如何,歷史發展的線索怎樣,它在西方哲學史上產生了什么作用,如此等等。欲澄清這些復雜的問題,必須首先弄清楚,西方真善美三分結構之內部聯系,究竟怎樣,它起源在何處,歷史傳承又如何。假如缺乏溯源性的探究,企圖只從一般的規定上,作出抽象的定義,諸如:真,是合規律性;善,是合目的性;美,是真與善的統一,或說美是合規律性與合目的性的統一,“以美啟真”、“以美儲善”等等,不但抽象空泛而無所指,極不合乎西方文化的實際,且中西相混,導致的嚴重后果是概念的混亂與命題的曲解。尷尬勢必難免。

一般說來,學界對西方文化、哲學中,“真—善—美”的認識,多是由康德的三大批判而來。康德三大批判中,第一批判處理的是知識論問題,知識求真故曰“真”;第二批判討論的問題,事關實踐中的道德,人的現實行為需求善故曰“善”;第三批判要澄清的是“美學”和“目的論”問題,學界一般撇開“目的論”,只注重美學問題,故曰“美”。由此,通常所謂的真善美,即對應于康德的三大批判。除第三批判之外,此等知識觀念獲取,倒是無可非議的。然而,真正糾結的地方是康德之先驗哲學,尤其是“真—善—美”說,并不是他自己的獨有創造,而是根源于亞里士多德的學說。

西方理論建構的突出特點,是從頭說起,康德學說也不例外。康德的“真—善—美”學說,與古希臘時期的亞里士多德學說,有著“剪不斷,理還亂”的關聯。他們之間緊密聯系,體現有二。其一,康德哲學的偉大革命,是以“物自身—現象”之世界二分法,置換西方傳統的“本體論—認識論”之二分法,后來的叔本華,說這是康德最偉大的貢獻,這也是賢者的共識。康德的這種二分法,直接來源于亞氏之“潛能—實現”之二分法,因為,“潛能”大多屬物自身世界,而“實現”則屬現象界。康德哲學,是身居巔峰的運轉主軸。其二,康德先驗哲學的結構形態,康德說是“邏輯建筑術”。康德的“邏輯建筑術”,是由塔基與塔身,兩大結構組成。他先以范疇立其主干,選取量—質—關系—樣式,最具普遍意義的四大范疇,為邏輯建筑術的地基,樹其大端,然后每個范疇再三分之,如“量”范疇,三分為“單稱—殊稱—全稱”等,可以說當中的單稱為正,殊稱為反,全稱為合,此乃黑格爾正—反—合的先導,由此即構成寶塔般的邏輯建筑術。康德學說主干性的四大范疇,是他對亞氏10大范疇,作出的目的性、創造性的提取、融合。盡管這種提取、融合,有若干牽強附會之處,但又不掩其深刻之理,深刻的地方就在于,世間的萬事萬物,難以逃出“正—反—合”生命辯證法的規定。依上兩方面看來,康德先驗哲學與亞氏哲學,實是貫通一氣的。可以說,三大批判的“真—善—美”,它真正的導源地,是由亞氏開創的,西方造物塑型哲學的“四因說”。此四因說,是全部西方文化的總根源、總圖式、總方法,牟宗三:《四因說講演錄》,《牟宗三先生全集》第31卷,臺灣聯經出版公司,2003年。離開此總根源、總圖式、總方法,對西方文化、康德學說等“真—善—美”觀念的把握,是很難做到準確、妥當的。

依筆者之見,當今中國學界,包括某些名家在內,對西方文化、哲學中的真善美觀念的厘定、把握,大體上是表皮、一知半解的,是不得要領的。他們在方法論上的殘缺或漏洞,要而言之有三。其一,是因為不知道康德真善美之構想及概念之母胎,究竟源自何處,故而多是望文生義,或者是自由猜想。其二,則是對亞氏的四因說,未能展開深入研究,因而不可能有深入領會。其三,是對黑格爾的“希臘精神”,如何傳承亞氏四因說,沒有貫通,甚至沒有接觸過。其四,是對馬克思在《資本論》和巴黎手稿中討論勞動過程,與亞氏四因說存在的勾連,也都缺乏主脈大氣的貫通與鉆研。如此一來,中國學界的“真—善—美”觀念,多是不全的,或是失真的,或是想當然的。若能補上殘缺、漏洞,學界的真善美觀念提取,才能回到正軌上來。

一、亞里士多德四因說與造物塑型觀念之確立

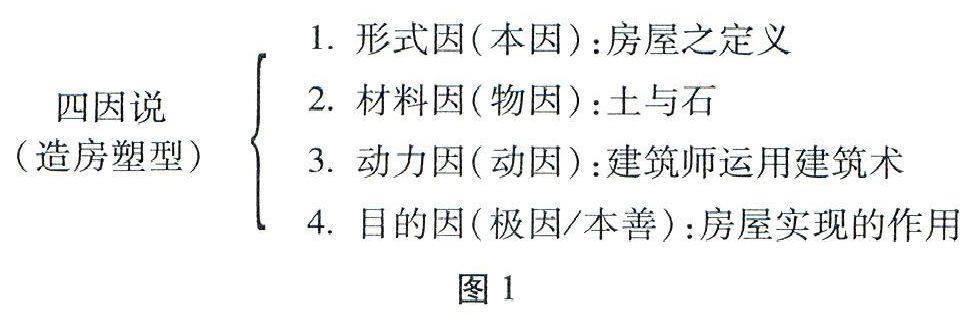

我們先從亞里士多德的“四因說”說起。應該說,四因說是種復雜而細密的結構理論,它具有西方文化、哲學之奠基與起點意義,若不深入厘析、挑示,則難以準確把握,企圖囫圇吞棗是絕對不行的,“黑夜看黑牛”也是不行的。一言以蔽之曰,四因說即是形式因、材料因、動力因、目的因四因。此四者通過因果律,組成西方造物塑形的基本圖式。可以說“造物塑型”,是西方人在理論上與實踐上,改造世界的主要方式,故馬克思說:“人也按照美的規律來造型”,此是“造物塑型”觀念系統的最高信條,它的重要性自不待言。于其中,要解決的問題,大致有如下三個。一是各因的基本內涵,當中“形式因—目的因”兩因,尤為重要。形式因是西方文化的聚焦點,深層的原因何在,它與柏拉圖理念論到底有何種傳承關系,乃至與康德審美第三契機,“形式的合目的性”有何種關連,等等一連串問題,帶有全局性,都是值得仔細對待的。“目的因”在西方文化中的重大作用與形式因相類似,康德先驗哲學,就是以“目的—最后目的”完成三大批判的體系建構的。康德美學中,涉及的“形式的合目的性”命題,其深刻蘊意在哪里等等,也需得到澄清,可見“形式—目的”系統問題,是西方文化、哲學中的一大難題,盡管“目的”概念,在近代已消失了。二是四因之間的一體性關系與造物塑型如何貫通,這也是一大學問。三是由四因所凝聚成的“真—善—美”,為何都能被“數理諸學”所確證。凡此種種,對中國學人理解“真—善—美”來說,尤其顯得重要,因而是沒法繞開的。

我們先看亞氏的具體分析。亞氏在其《形而上學》中說:“我們應須求取原因的知識,因為我們只能在認明一事物的基本原因后才能知道了這事物。原因則可分為四項而予以列舉。其一為本體亦即怎是(‘為什么既旨在求得界說最后或最初的一個‘為什么,這就指明了一個原因與原理)〈本因〉;另一是物質或底層〈物因〉;其三為動變的來源〈動因〉;其四相反于動變者,為目的與本善,因為這是一切創生與動變的終極〈極因〉”。②[古希臘]亞里士多德:《形而上學》,吳壽彭譯,商務印書館,2012年,第7-8、45頁。簡言之,四因者,即“本因—物因—動因—極因”也。“本因”,吳壽彭先生又譯成“本體”,即指明“最后或最初”的一個“為什么”。一般人把“本因”通譯為“形式”因。此形式因,具有兩大內涵:一是把其師柏拉圖的“理念論”,或說理型論,作為一種本源性的“觀念”,即是對造物塑型的原型意識,通過“分有”之感性存在,轉化為一種“形式”感,若無此等形式感之先在性,人之造物塑型,便會是空洞而盲目的,會失去人之所以為人的理性規定,故又曰“本因”,或說“本體”。二是亞氏又把“形式因”稱為“絕對實體”(實體概念,在古希臘哲學中,原屬物質范疇,因其“永恒”性與“普遍性”,故亞氏在形式因〈本因〉中,對應性地作了源頭性轉化)。亞氏形式因之兩大內涵,既溝通與吸取了柏拉圖“理念論”的主脈大氣,另一方面又確立了“形式因”在人之“造物塑型”中的至高地位,即是絕對實體性。一般學人,往往誤解或簡陋化了亞氏的形式因,以為這是一種靜態的、呆板而孤立的純然外貌構圖,如日常俗語說的“形式主義”中的“形式”等。從某種意義上講,亞氏四因說中的“形式因”,是西方人造物塑型的關鍵觀念。亞氏之后,康德在知識論感性—圖式—知性的舒展中,就把形式因(本因)稱之為“統覺”。馬克思在《資本論》論勞動中,提及的“蜂房建筑師”的蜂房表象,也正是該形式因。形式因如此重要,故牟宗三說,它是西方文化初始發生的“觀念具形”特征。毫無疑問,此是形式因的秘密,亦是后來西方文化,展示萬花筒世界的基礎與土壤。

另外的三個因,除“極因”之外,都簡單明白:物因,即材料因;動因,即動力因。至于“目的與本善”之目的因,則含義更為深遠。究其原由,乃是“因為這是一切創生與動變的終極〈極因〉”。因而:創生之“目的—本善—終級”三位一體,極易指向渺茫而玄妙處。亞氏又指出,形式因與目的因,是匯合重疊一體的特殊形態觀念。彼此的分別只在于,形式因,側重于可見之“圖形”,目的因,側重于創生,即動變的終極目的抽象玄理指向,前者具有文化傳統的客觀性與普遍性,后者則具有相應之主觀性與創造性(或冒險性)。正因為如此,西方文化中的“目的論”,才由此而滋生起來,但我們在此的論述,不涉及各種神學目的論。后來,經過康德在第三批判之“目的論判斷”中,作了超越的提純與轉化,才成為新的系統:“自然之機械目的論—人是目的—道德目的—道德神學”。由此一來,一方面可把三大批判最后統一起來,另一方面,又能把西方文化中的目的論,作了三度提升:“人是目的—道德目的—道德神學”,這是目的論超越之價值意義的最后完成。但馬克思在《資本論》論勞動過程中,卻說“他(建筑師)不僅造成自然物的一種形態改變,同時還在自然(物)中實現了他所意識到的目的。這個目的就給他的動作的方式和方法規定了法則(規律)”。他所說的“目的”,顯然是嚴依造物之目的而言,是承接亞氏四因說中的那個“目的因”的,容易看出,這仍是一種運用知識造物塑型的行為活動,不具備任何道德上的含義。康德的“道德目的論”,是受了中國文化影響后的天才卓見,在西方是沒有后繼者的,尼采就說,康德是哥尼斯堡的中國人,多少帶有貶低的意味。因此,今天若把西方造物塑型文化中的“善”,視作道德觀念,那確是一種誤解。西方之善,是運用知識的目的和力量,否則,“形式”無法呈現。

亞氏為了充分論證其四因說的內在蘊含與關系,他舉了兩個例子,一個是造房子的例子,一個是造人的例子。先看“造物塑型”的造房屋例子:“例如一幢房屋,其動因為建筑術或建筑師,其極因是房屋所實現的作用,其物因是土與石,其本因(即形式因)是房屋的定義。從我們以前對于問題的討論來判斷,四因都可以稱為智慧的學術。至于其中最高尚最權威的,應推極因與善因之學,終極與本善具有慧性,——萬物同歸于終極而復于本善,其它學術只是它的婢女,必須為之附從而不能與相違忤”。②造屋塑型之四因說,可簡化如下:

其中較易于把握的是材料因與動力因,因為它們明白而確切,理解起來總不至于走樣。真正麻煩的,卻是“形式因”(本因)與“目的因”(終極因),即是“房屋的定義”與“房屋實現的作用”,對它們的理解、把握,相對顯得棘手、困難。在古希臘時代,所謂“××的定義”,是意味深長的。凡是能為理性所把握,而又充分認識了的事物,都必定有一個確鑿的定義。定義者,認識事物之標尺也。相反,凡是沒有被理性充分把握的事物,是不能給予“定義”的。例如,亞氏給“人”的定義是:“人是理性的動物”。“人是動物”,這是屬分;“人是理性者”,是種別。此是知識論上的兩個大層次。亞氏之此定義,具有通貫西方理性邏輯史的重大見識。定義,是邏輯推演的起點,無它,邏輯難以確立。依此,“房屋的定義”,其要義有:一、房屋不是鳥巢,而是“人之所以為人”的一種求生存的偉大創造;二、造房屋不是避難者暫求避風躲雨之所,而是一種人生目的之“形態塑造”、形式審美的理性追求。衣—食—住—行,是人求生的四大樣,無此,生命不可以安穩、舒適。故房屋大體可以定義為“人在求生活動中的安息之所”。至于“極因”(目的因)“房子實現的作用”,這除了功利性實用(安息)之外,還有一個“本善”的智慧追求,即是精神享受與身心的舒適感,它需要做到高雅、別致與賞心悅目。亞氏經常強調:“本因(形式因)”與“極因(目的因)”,本來是一個東西,即人之“形式”創造(或曰:造物塑型)與意義蘊含,故離開“形式”去侈談“目的”,則成為空泛無邊之論;離開“目的”去廣說“形式”,則降低為一種盲目行為。故“形式—目的”之二維一體性,標示了“人是理性的動物”的深刻含義,尤其是那個“理性”的刻度,在客觀性的“物”上,它是形式,在主觀性的“終極—本善”上,它是目的。

再看第二個例子:“什么是人的物因?我們應該說是月經(卵子)。什么是他的動因?該是種子(即精子)。本因(式因)呢?他的怎是(事物之所以成為是者)。極因呢?他的終身。但是末兩因(本因與極因)也許相同。——這就是我們所必須陳述的諸近因。什么是物因?我們不可列舉火和土,應該舉出的是這事物最切身的物質”。[古希臘]亞里士多德:《形而上學》,吳壽彭譯,商務印書館,2012年,第187頁。在這里,亞氏特別強調了兩個東西:一是本因(形式因)與極因(目的因)也許相同;二是物因只能指“最切身的物質”,而不能在“物質”之鏈條上作無窮的伸延。

在“人”之四因說例子中,亞氏深化了“形式因—目的因”的底蘊與含義,且把二者合流起來,引向理性形上之最高境地——“人的定義、人的作用”。“人的定義”,亞氏已指出是“人是理性的動物”;“人之作用”是什么(對應于、反觀于“房子實現的作用”),這是一個理性巨謎,亦即斯芬克斯之謎。自古希臘神話解構之后,人與神開始分離,走向獨顯人自身的地位和價值。雖然柏拉圖拈出了一個“理念論”(理型論、相論)來,獨顯“人”(理性)的地位和價值,但“理念論”之下達呈現為現實存在時,也僅是一種神性的“分有論”,而非現實人之造物塑型的實踐論。亞氏拈出四因說來,就是以巨大的因果律,去脫盡神性而趨歸于現實人之“造物塑型”的實踐行為,并在造物塑型的因果律中,去展示西方理性之邏輯圖像。亞氏之目的,無非是想回答西方世界,尤其是古希臘哲學中討論了幾百年的老問題:包括人自身在內的世界上的萬事萬物,到底是如何形成的。是泰納斯們的水、土、火物質性的東西,還是最高之神宙斯的智慧創造,是畢達哥拉斯的“數”,還是柏拉圖的“理型”論。亞氏沒有大張旗鼓地去批判以上種種言論,而是精思睿智地,拿出一個由因果大律支配的“四因說”來,以之清理地基,開拓未來,協合相應之“范疇論”,應用于造物塑型過程中,乘風破浪地拓開了西方幾千年來的思維航道——理性逐物航道,以“原因智慧—因果律—邏輯推演”三聯式,成就了西方之科學、哲學與藝術。毋庸置疑,若缺失亞氏造物塑型之四因說,西方文化將是一片暗淡與荒蕪,也將變得難以理解起來。

從大體上看,古希臘時代的哲學家們,關于宇宙萬物如何形成的學說,實是三種類型,或說是經歷了三個階段:物質實體說—理性觀念說—亞氏四因說。前二者是相互對立的取向,唯有造物塑型之四因說,才在提純的意義上,把前二者之二極性統一起來。四因說,既不能脫離物質實體,也不能離開人“形式—目的”之理性觀念,亞氏在造物塑型之四因說的闡釋中,使之有機地結合起來。這是西方文化觀念,真正開端與源頭,其有效性,貫通于西方兩千多年的文明史。值得一提的是,牟宗三先生于20世紀90年代,就在香港新亞研究所,以十多萬字的宏言,大講特講亞氏四因說,大有以四因說,囊括一切哲人之玄思與極詣的企圖,足見四因說之分量矣。

二、黑格爾、馬克思對造物塑型觀念的繼承

黑格爾承接亞氏四因說之主脈大氣,確立了西方文化“造物塑型”的經典性圖式,此亦曰西方文化之觀念具形。我們且看,黑格爾對古希臘精神的概括與挑示:“希臘精神等于雕刻藝術家,把石頭作成了一種藝術作品。在這種形成的過程中間,石頭不再是單純的石頭(已成了藝術作品的雕像——引者)——那個形式(雕像之形式)只是外面加上去的;相反地,它(石頭)被雕塑為‘精神的一種表現,變得和它(石頭)的本性(自在性)相反;而另一方面,那位藝術家需要石頭、顏色、感官的形式來作他的精神概念,來表達他的觀念。假如沒有這種因素(石頭、顏色等),他不但不能夠親自意識到那個觀念,而且也無從給這個觀念一個客觀的形式;因為它(觀念)不能單在‘思想之中變成他的一個對象”。[德]黑格爾:《歷史哲學》,王造時譯,北京三聯書店,1958年,第284頁。在上面這段話中,揭示了西方文化觀念,在其發生之古希臘源頭處,即已經具有三個鮮明的特點。一、雕刻家把石頭雕成藝術品,這也是種造物塑型過程,是對亞氏四因說的一種應用,在當中形式因—目的因,是藝術品,而材料因是石頭,動力因是雕刻家之技藝行為與觀念。二、雕像之“形式”是由雕刻家從“外而加上去的”,而非石頭所本有。因而,此等“形式”之歷史來源及其無窮豐富之展開方式,則會成為西方文化廣泛的“用武之地”與巨大秘密。三、雕刻家的觀念,必須雕刻在石頭上,才是客觀化過程,否則,是空洞的“無”。這是黑格爾首創的“對象化”理論。思想觀念只有通過對象化,才能客觀化,才能成為真實存在的東西,故馬克思在《〈政治經濟學批判〉導言》中說:“在生產中,人客體化;在人中,物主體化”。馬克思憑此對象化理論,開拓出了真正的“主體—客體”關系,把西方文化中“造物塑型”的主客二極性關系,作了范式性表達,此亦是亞氏四因說,在造物塑型的主客雙邊意義上,最后的完成。

黑格爾對古希臘精神的概括,它的重大價值主要體現在兩個方面。一是深刻揭示出,西方文化精神,要旨是“雕刻家把石頭雕成藝術品”,因此,它的基本特征就是“造物塑型”。二則是把亞氏四因說理論,提升為一種“對象化”理念,從而顯示出與其相對峙的“主體化”理念。稍后,則完善于馬克思的“人客體化—物主體化”的二極性交融理論,由此而全部涵蓋了西方現當代一切哲學理論,任何創新、奇異多端的萬花筒學說,皆逃離不了此等經典框架,盡管有的偏側于“客體化”一邊,作形下之無窮煩瑣實證,有的則偏側于“主體化”一邊,作“玄之又玄”的無邊言說。西方文化之主脈大氣,全在此主體化—客體化的經典二項式,或是二項中加入中介系統的三項式中動蕩、傾斜、失重,乃至極端纖巧化,從而形成了諸多不同的時代潮流與時髦。

馬克思的剩余價值學說和《資本論》,也無不奠基于這種“造物塑型”的根本觀念中。當年馬克思在《資本論》中論勞動時,有一段名言:“勞動首先是人和自然都參加的一種過程,在這種過程中,人憑自己的活動作為媒介,來調節和控制他跟自然之間的物質交換(A)。……蜜蜂用蠟來造蜂房,使許多人類建筑師都感到慚愧。但是就連最拙劣的建筑師也比最靈巧的蜜蜂要高明,因為建筑師在著手用蠟來造蜂房之前,就已經在頭腦里把那蜂房建成了。勞動過程結構時所取得的成果在勞動過程開始時就已存在于勞動者的觀念中了,已經以觀念的形式存在著了(B)。他不僅造成自然物的一種形態改變,同時還在自然中實現了他所意識到的目的。這個目的就經他的動作的方式和方法規定了法則(或規律),他還必須使自己的意志服從這個目的(C)”。[德]馬克思:《資本論》,《馬克思恩格斯全集》第23卷,人民出版社,1972年,第201-202頁。馬克思這段話,所言者雖是勞動過程,但筆者以為,它其實就是對亞氏四因說充分的展開與高度的概括,同時,也把黑格爾所說的古希臘“造物塑型”精神,作了異常生動、具體的分析。勞動中的主客關系(A點),馬克思以“物質交換”作了深刻的等價性說明。B點是談形式因與材料因,其重點是形式因。C點是目的因。這里的形式因與目的因,最為具體而深刻,尤其是那個目的因。上文已說到,目的因不是空想或某種玄思展望,而是“給他的動作的方式和方法規定了法則”。故目的不是道德觀念,而是因果律的知識觀念與行為。馬克思的“造物塑型”之“形式因—目的因”,應說是西方文化中的最為規范而完善的觀念。馬克思的勞動過程論,在巴黎手稿中,則曾表達為“人的本質力量對象化”。當年的中國論者曰:此亦即是美。此命題對中國美學的啟蒙,曾發生過“上帝”作用,但人們卻有意遺忘了,馬克思所針對的,并非什么“形而上學”的理論問題,而僅僅是“造物塑型”的勞動過程問題,其最高視界是人客體化、物主體化的“物質交換”。

站在今天的立場,重溫馬克思的卓見,將會使中國諸多學人,在羞愧中更深入的反省自身:馬克思所說的勞動,即是“造物塑型”之過程,由此來看西方的文化,即是造物塑型的文化,而不是其他。早在1857~1858年間,馬克思就說過:“勞動是活的、塑造形象的火;是物的易逝性、物的暫時性,這些易逝性和暫時性表現為這些物通過活的時間而被賦予形式”。[德]馬克思、恩格斯:《馬克思恩格斯全集》第46卷上,人民出版社,1986年,第331頁。馬克思明確地指出:勞動是塑造形象的火,是對物“賦予形式”,這是對以上同一個主題的深化與強化。

老實說來,亞氏的四因說之標示,抓住造物塑型之總體結構,突出的是因果大律。黑格爾則把此造物塑型理論,轉化為對象化理論,當中突顯的,則是人的觀念。馬克思則把此造物塑型理論,轉化為人的勞動生產理論,突出勞動生產中,人客體化、物主體化的主客體理念。在觀念的演變歷程中,康德的“物自身—現象”二分法,及其真善美三分一體結構說,則是以純粹理性去過濾、洗刷造物塑型中的一切蕪雜觀念與理性之越軌與瘋狂。由此,以上四者,皆是西方文化中,造物塑型觀念具形的同一回事,盡管側重點各異,亦各顯其神通矣。

三、造物塑型觀念與真善美一體結構說

我們要真正弄懂、弄透,西方文化的特質、性格,除了把握以上之“造物塑型”理論觀念之外,還需對“造物塑型”中的構成要素,進行細致的分析、綜合,方能見出其精妙之處。隨此,真善美一體結構觀念,將會逐漸展露、顯現,進而浮出水面。

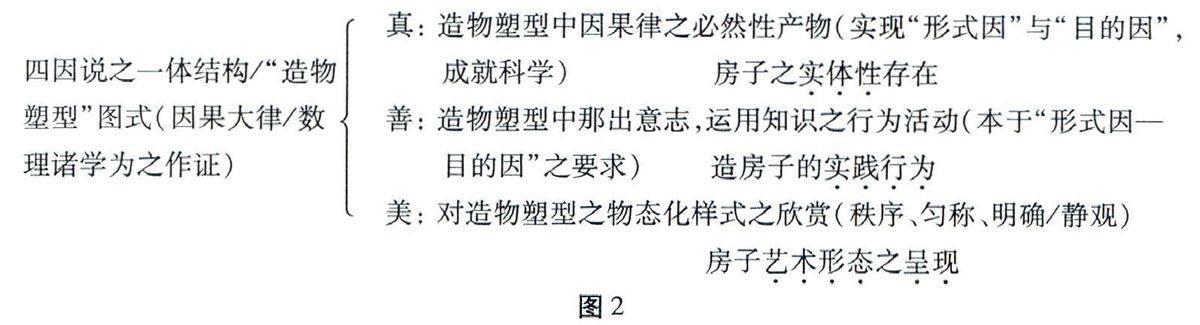

由亞氏之四因說,我們可以窺見,西方之真善美,在始源根基上結合在一起的深層機理。一是按因果律去造房之必然性呈現過程,也就是“真”的發生過程,二則是造房屋的知識行為活動本身,亦即善的發生過程,三是靜觀房屋形態,也就是美發生之可能。所謂“真”,即真實而不虛假、虛妄。這就是建筑師按形式因之要求,遵循因果大律,使用作為材料因的木石,去建成物質實體的房屋,這是造物塑型的本義與其直接的成果,故真又曰“科學”,這是西方文化的杠桿、主流。而善與美,我們且看亞氏的規定:“因為善與美不同(善常以行為為主,而美則不在活動的事物身上也可見到),那些人(譯者注:指亞里斯底浦,是蘇格拉底諸弟子之一)認為數理諸學全不涉及美或善是錯誤的。因為數理于美與善說得好多,也為之做過不少實證;它們倘未直接提到這些,可是它們若曾為美善有關的定義或其影響所及的事情做過實證,這就不能不說數理全沒涉及美及善了。美的主要形式‘秩序、勻稱與明確,這些唯有數理諸學優于為之作證。又因為這些(例如秩序與明確)顯然是許多事實的原因,數理諸學自然也必須研究到以美為因的這一類因果原理。”[古希臘]亞里士多德:《形而上學》,吳壽彭譯,商務印書館,2012年,第294-295頁。亞氏在這段話中,著重闡明了兩個問題:一、美與善不同。美“在不活動的事物身上見到”,其主要形式是“秩序、勻稱、明確”,此即是對房屋形態的靜觀;善,“常以行為為主”,即是亞氏所說的,造物塑型之行為活動。簡而言之,善是按因果律造物塑型的一種行為活動,即在造房屋過程中,建筑師依循“形式—目的”觀念與要求,使用木、石等材料,去建成房子之一系列的行為活動。由此看來,善絕不是一種靜態的指稱,更不是一種自身純然存在的主觀觀念,因而,不是玄虛的觀念存在物,而是造物塑型的一種行為活動,因此,它必然具備理性知識的要求才能行動(故蘇格拉底曰:善,就是知識的完善;培根曰:知識就是力量)。其次,這種善,絕非中國民族心性文化的道德,它是被統轄于“數理諸學”為之實證的東西,因而受自然因果律制約。美又是什么?美是對物態的一種靜觀,因為,美之主要形式,是“秩序、勻稱、明確”,美在不活動的事物身上見到。在造房活動中,那建成了的房屋,作為一種物態化的存在物,才是審美的對象。此房屋形態之“秩序、勻稱、明確”之協合一致,才是美。這是亞氏之“形式審美論”,它區別于柏拉圖理念中的“美本體”論。故美是對事物的靜觀與評價,此定義成為西方美學的主流與軸心,唯有到康德的“依存美”出現,才開拓了新的方向。二、不管是善與美,都必須被“數理諸學”為之作證(真,更加如此),不但自身貫通了因果大律,離開因果律,則不會有善和美,而且反過來,自身又可成為因果鏈上之“因”,“數理諸學自然也必須研究到以美為因的這一類因果原理”。因而,西方之真善美,必然具有兩大特征:一方面自身是因果律、數理諸學為之作證的必然產物,另一方面,作為因果鏈中的一環,本身也必然成為下一環節的原因,此等原因,必須被統轄于數理諸學可以為之作證的范圍之中。現在,可以把上面關于真善美的要義簡化于下,以明大體:

上面行文已同時提及,西方理性之造物塑型文化,由亞氏之四因說開始,而臻于康德、黑格爾和馬克思,由此即可見出,此等“潛能(實在)—實現(作品)”二分世界中之理性聚焦點所在,全在那形式上。把“潛能”轉化為“實現”,進而把實在轉化為作品,即是西方文化之全部任務與貢獻。美是秩序、勻稱、明確之形式,真是美所直接依托的“作品”存在,兩者作為感官對象,能夠直接地呈現出來。唯有善,作為一種出于意志,運用知識的行為活動,早已消化與凝固于真與美之中(嚴格說,善只凝固于“真”之中,而“美”是一種在評價中的呈現),消逝得無蹤無影了。這便是造物塑型的一體結構及其過程,康德則以三大批判來展示,用黑格爾所概括的希臘精神的話來說,就是“雕刻家把石頭雕成了藝術品”的過程,若以馬克思的話來說,便是“勞動是塑造形象的火”給物“賦予形式”。此一過程,即是西方文化中的真善美一體化過程,其間并不含糊,更無神秘:真與美,直接以物態化形式顯現出來,而善作為生成之依據,作為知識活動,僅潛伏融合其間。康德雖以三大批判詳盡而繁奧地展開和證成了真善美三分統一體化之存在,但又并非玄談而不可指。我們今天要重新認識、審察西方的真善美,既不可說得玄之又玄,不知所云;也不可簡化成為一種俗輩的淺陋觀念,以己度人;或者獨出心裁,作武斷性的言說,把康德造物塑型之理性“先驗原理”擴大化與實體化,欲消解上面之越軌種種現象,唯一的辦法,就是回到亞氏、康德、黑格爾、馬克思之真善美得以發生的“原生狀態(框架)”中。當今國人使之復雜化、抽象化與神秘化,全是離開“造物塑型”過程的一種誤解。

四、學界對真善美一體結構說的曲解

澄清真善美一體結構觀念后,下面看看今天在中國學界,最為流行的真善美觀念:真,是合規律性;善,是合目的性;美,則是合規律性與合目的性的統一,即是真與善的統一。如此的觀念,在學界流傳甚廣,影響頗深,很值得深究、反思。誠然,若從真善美一體結構觀念看,當中存在的問題,是不容忽視的。

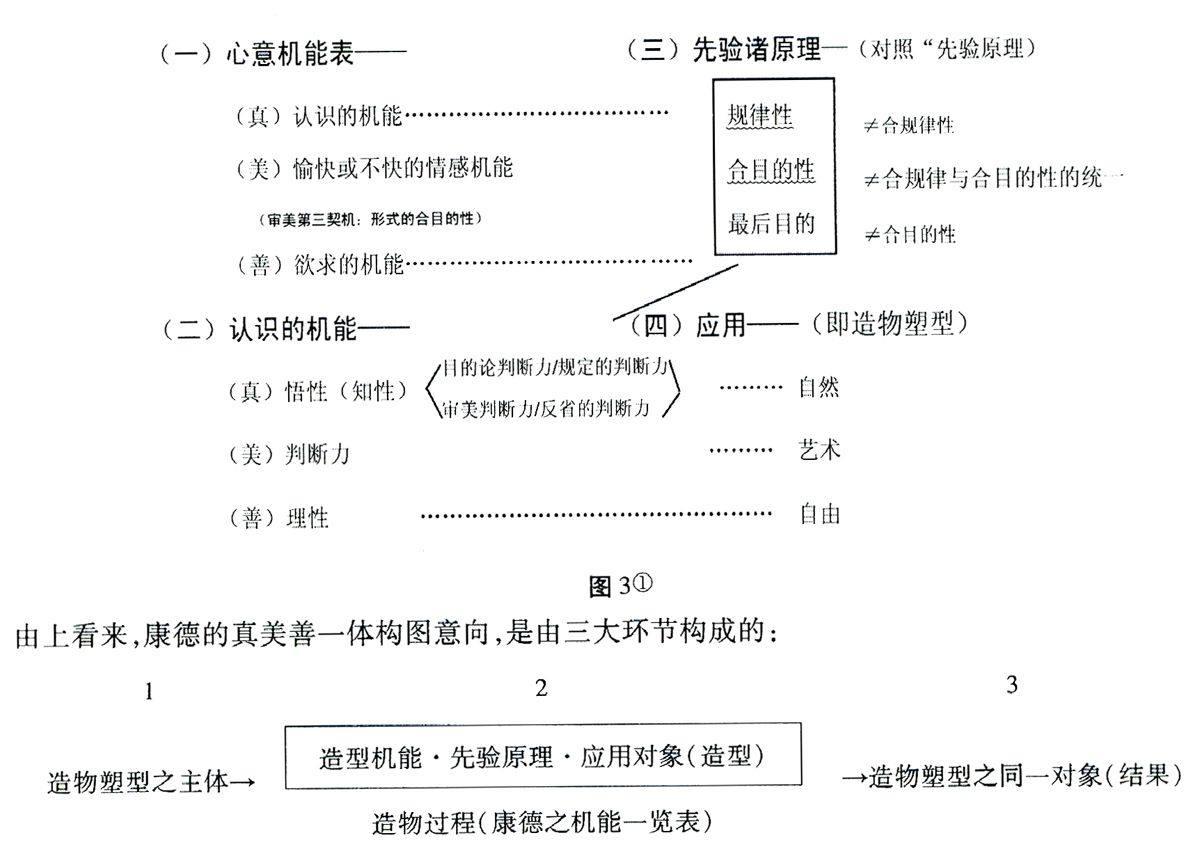

如此流布深廣的提法,存在著很多的混亂和問題。論者所謂“合規律性—合目的性”的兩重性,在論者的文章中遍地皆是,無疑地,他是從康德第三批判導論中結尾處的那個“諸機能”一覽表中,抽演出來的。欲弄清論者觀點與康德一覽表中的實質區別與問題,還得從遠處說起。上文已說到,西方的哲學,是造物塑形的哲學,康德哲學,自然也毫不例外。造物塑型哲學的真正開端,是亞氏四因說,它是“真善美”三維一體的母胎結構,正如上文也說到,對應于真善美的康德三大批判,也是直接傳承了亞氏哲學,及其四因說理論的。在此等規范的造物塑型要求中,康德以先驗理性,暢通了從造物主體,到塑型客體的內部機能過程,即以主體三類不同的“機能(心意機能、認識機能)—運用三種先驗原理—應用于三種不同的對象上”(即三種不同的造物塑型方式),三者協同地終結于造物塑形的同一客體目標上。

以上三大環節又可簡化為二大環節:先驗主體(“機能—先驗原理”圖式)—應用(體現為客體之造物塑型)。它的終結點,是真美善三者,皆融合在造物塑型之一“物”,如亞氏所指的“房子”上。康德所重者,是面對造物塑型中主體的“純粹理性”,及其邏輯之運動過程,而非實際的建筑師的造物塑型,如房子本身。然而,在此又絕對不可誤認為,康德是無所定向,或說沒有造物塑型概念,只作空泛的純粹理性演繹。康德哲學的起點和終點,都是對物的“直觀”(終點則是理智直觀),對物的直觀(含理智直觀),就是對“造物塑型”(房子)的直觀。故對康德那個一覽表的理解,絕不可以離開“應用”對象孤立視之,否則會失去方向,乃至全都亂了套,甚至于曲解了康德原義,而不自知。

清楚了康德的意思之后,我們再回過頭來,對照一下論者的問題,到底出在哪里。整體上看,論者的困難與問題,有三個方面的具體表現。

其一,康德一覽表中,有三個先驗原理:對應于“真”的是“規律性”,對應于“美”的是“合目的性”,對應于“善”的是“最后目的”。三個先驗原理中,“規律性”只應用于自然界,屬客體對象所有,而非主體所有;“最后目的”,只應用于“自由”界,屬主體理性所有,而不是客體所有。唯有“合目的性”才能應用于審美,也才兼及主體客體雙方,而非單方。但我們容易看出,論者的觀念顯然是亂了套,因為,他把“真”的先驗原理,錯誤地當成“合規律性”。規律性畢竟不等同于合規律性。一個“合”字便把主體拖入去了,此謂越界。改“規律性”為“合規律性”,這是論者對基本概念缺乏嚴密思考,為了對偶于“合目的性”,造成“失之毫厘,差之千里”也。

其二,在一覽表中,對應于“合目的性”者,是“愉快或不快的情感機能”(即美),而非“善”。康德審美第三契機,即是關系契機曰:形式的合目的性,在審美主體一方是“目的性”,在對象一方是“形式”,二者之匯合,曰“形式之合目的性”。可以清楚的是,只有在審美的主客體關系中,才能說“合目的性”。“合”者,是主客體雙向的一致性,是一種關系,否則不是合。論者在這里把審美的“合目的性”之先驗原理,歸屬“善”,而善的先驗原理,則是“最后目的”,這是明顯的錯位,或者說,是在指鹿為馬。此是論者思考時,邏輯混亂表現。

其三,論者說“美是真與善的統一”,或說是合規律性與合目的性的統一,此論大謬。以亞氏造房子的事例言之,真善美三者,皆屬造物塑型之三維一體結構理論,三者各自相對平行獨立,誰也統一不了誰,只能三者同時融合在此一物之“房子”上,也即是說,這是造房主體之觀念與造房客體之物〈房子〉的統一,即觀念與物之統一,而絕非什么“真”與“善”統一。欲要談“真—善—美”之統一關系,只能分別是“真—假”統一,“善—惡”統一,“美—丑”統一。所謂“統一”者,是與其對立面的統一,若不構成對立面,又何來統一。人與牛不能統一,牛與馬也不能統一,這是哲學常識。論者這種真與善錯位統一的思維方法,可謂根深蒂固,遍地皆是,它發源于上世紀50年代“美學大討論”中其所持的第四派觀點,曰“客觀性—社會性”統一,“社會性”只能與其對立的“自然性”統一,而不是與“客觀性”統一,而“客觀性”只能與“主觀性”統一。后來,論者為了掩蓋其失誤與漏洞,則干脆把二者合為一個詞來運用,曰“客觀社會性”。這是說不通的詞語,“社會性”一旦呈現,無疑地就是客觀的了,“主觀社會性”是很難說得通的。近來論者又搖身一變,沒有經過任何論證,便說他先前的“客觀社會性”,就是康德的先驗普遍性云云,康德沒有此種理論(先驗理性與客觀社會性是兩個對立面),這是論者在尋求理論掩蔽所。

概括以上所言,在具體問題上,論者在立論上,至少有三個偏差。一是真的先驗原理之所指,是“規律性”,但規律性不同于合規律性,添一個“合”字,是論者概念混亂之表現。二則是“美”的先驗原理,是“合目的性”,而“善”的先驗原理是“最后目的”,二者不可以相混,但論者以“合目的性”代替“最后目的”,這是論者在指鹿為馬,或者說是張冠李戴。三是錯位統一。“真—善”絕不能統一,能統一者是“真—假”、“善—惡”、“美—丑”之相互對立面。其總根源是50年代的思維方法之錯位:“客觀性—社會性”統一。當中能統一者是:“客觀性—主觀性”統一、“社會性—自然性”統一,而不是其他。此是邏輯思維之錯位與混亂。

“概念混亂—指鹿為馬—對偶性之基本概念錯位統一”,造成了論者真善美基本理論的一團混亂。后來,論者極少再提圖3中的那種理論,但又拈出另一種玄論來:“以美啟真、以美儲善”,李澤厚在“哲學答問”中說到:“問:審美比宗教似乎更消極、被動一些?答(李):唯唯,否否。表面有此問題,‘天人合一似乎太冷漠、太寧靜、太平和,沒有狂熱、激情、震蕩,缺乏生命的沖力。其實不一定。……我所講的‘天人合一,充滿悲苦、斗爭、艱難、險阻,它絕對不能歸結為或等同于莊、禪。實際它是在積極貯勢能,所以我才提出‘以美啟真、‘以美儲善,貌似靜如處子,出手卻可以成為利刃。它無適無莫,保持意向,卻不專注于某物,從而可以開啟真理,可以成仁取義,并不亞于宗教的慈悲大德、博愛救世”(見李澤厚:《李澤厚哲學文存》(下),安徽文藝出版社,1999年,第483頁)。在這里,“真—善—美”全脫盡了西方胎記,成了中土純然的“天人合一”之心性概念,“真”為利刃“保持意向”,“善”是成仁取義,且“不亞于宗教的慈悲大德、憎愛救世”。美學似乎成了上帝,已全不是康德的構想,也不符合亞氏四因說的意蘊要求。企圖以“啟—儲”二字去掩飾、挽救以上二種混亂。這是無法掩飾與挽救的混亂,因為論者對康德真善美三者的觀念,早已陷入一片混亂的泥潭中,而不可自拔,在此等混亂基礎上,不更弦改轍,回到“原場”,企圖在“天人合一”中,只用兩個心性概念(“啟—儲”)去挽救混亂,說得不好聽,這是一種掩眼法,叫別人去“猜謎”而已。論者后來花了許多篇幅和精力,以例子參證、論證這種“啟—儲”法。認真分析,論者骨子里的邏輯套,仍是“美是真與善”的統一,故美可以啟真,美又可儲善。但此論早已引起讀者的質疑,堅持原來之提法,實屬不妥,只好把一個銅幣的另一面轉過來,玩弄形式邏輯,其實都是一回事。西方之真善美觀念,上文已說到,皆是為“數理諸學”可以確證的概念,且可以進行邏輯運算的,而論者之“啟—儲”論,實能為“數理諸學”確證和進行邏輯運算的。“房子”之形態(美)自身,無疑地蘊著其真、其善,但它們三者的關系,僅是造物塑型中之三維一體的關系,各自相對獨立平行。房子一旦建成,成為一個客觀存在物,那么,“善”則消融于房子中,唯有真與美可見可摸,但美僅是一種形式評價,是真的依附物(秩序,勻稱,明確),且美是“形式的合目的性”,必隨審美主體的變動而千差萬別,于此等千差萬別之中,“啟—儲”是很難穩定得住的。乃至有不乏的否定者,或說是方向相反者。美是一種主體對客體的評價,而非客體自身所具有的一種特質。那么,在這種飄渺不定的“評價”中,何能發生“啟—儲”作用?一千個讀者,便有一千個哈姆萊特,那么“真—善”到底由哪個哈姆萊特(哪個讀者)說的為準?若順理推導,即應有與其相對應的一千個“真”和一千個“善”才對。如此一來,還有“真—善”的客觀性和獨立性么?若無此客觀獨立性,又如何“以美啟真”,“以美儲善”?這是“飛矢不動”論在當代中國美學界的發明與應用。毫無疑問地,此是論者把美(審美)當作一種客觀事實了,這是違反審美常識的理論。概而言之,論者關于真善美的理論,先由混亂開始,后繼此混亂而告終。這恐怕連論者自己都是始料不及的。真善美三者中,最為確鑿而又穩定的,是“真”而非“美”,因美是人對物的評價,此真融合著善,也呈現了“美”,真才是三者的基礎,才充分體現了造物塑型文化的最大特征。由上看來,論者之“啟—儲”法,實是一種掩眼法而已。

若從西方哲學與康德哲學對于造物塑型中“真—善—美”三維一體結構的“總體視野”去看,論者根本就不存在這種關于造物塑型的意識,即是對西方哲學與康德哲學的根本性質,或說逐物哲學而非心性哲學,缺乏認識,且拉扯上中土的“天人合一”說,“真”是利刃,“善”是成仁取義云云,所以一方面把“真—善—美”從造物塑型的關系圖式中,孤立出來,離開“房子”之物的存在,泛說“房子”之真善美,屬無的放矢。其次,又以真善美之抽象的“先驗原理”,去代替“物”之三維一體結構(概念=物),這是把概念“實體化”的差錯。從論者之主觀愿望上說,是急于奢求建立一種關于“真—善—美”,放之四海而皆準的理論公設,但又未曾摸清那復雜的理論背景,所必然造成的結果。

論者近年的總結和感悟是:“哲學就是感想,哲學就是創造”。如果論者以上諸論亦是某種“感想—創造”,既與康德無關,也與西方之真善美無關,那么此等理論,則不符合規范,是顯而易見的。在事物的變化發展中,“規律性”(合規律性)的事物,千千萬萬,“合目的性”的事物也遍地皆是,“合規律性(規律性)—合目的性”相統一(融合一體)的事物也鋪天蓋地,甚至連人的吃飯拉屎、僵尸腐爛成土,也如此。這哪里還是什么“真—善—美”!故不管論者是依循康德而言說(已混淆曲解),還是自己的“感想—創造”(無的放矢),此等理論的偏頗較為明顯,皆難以成立。

這“公理”性理論,在中國大陸流行了幾十年,至今未絕,人們視之為經典公理與圣論,足見當今學界理論之脆弱與混亂。更有甚者,某些媒體也遵之如法,不可觸犯。今天,我們的態度應該是:凡是西方人的東西,都應原樣地歸還給西方人,凡是中國人的東西,也應該原樣地歸還給中國人。西方之“真—善—美”和中土的“天人合一”實是不相干的。不要再相互混淆和拉扯了吧。筆者認為,只有造物塑型的西方文化、哲學,才存在著“真—善—美”問題,中國文化、哲學,是心性哲學,根本就不存在此等“真—善—美”理論。因而企求建立“真—善—美”放之四海而皆準的理論欲望,那是無的放矢,充其量是一種空想而已。話又說回來,論者此處的偏差與錯誤,是瑕不掩瑜,筆者曾是論者的追隨者,在此對論者的指責,絕無降低其地位之意,論者的宏文卓識、豐功偉績,在學界已是有目共睹的,無需筆者再加頌揚。