北大賴大賢:延攬人才表群倫 蔡元培的留歐故事之留法篇(十一)

葉 雋

北大賴大賢:延攬人才表群倫 蔡元培的留歐故事之留法篇(十一)

葉 雋

蔡元培在法國期間,一方面主要是舉家留學,另一方面則適度參與華法教育會的事務。當初他之所以離開中國,是因為有一個大的背景,這就是袁世凱的專權和國民黨的分裂。那么,現在形勢已經變了,不但是變了,而且是大變,袁世凱固然因了皇帝夢而身敗名裂,國民黨也逐漸成為一種強勢的政治力量。那么這樣一種局勢的變化,對于遠在萬里之外的蔡元培,會有影響嗎?如果國家的發展需要蔡元培這樣的人物效力,以他悠閑淡泊的態度、本心向學的取向,愿意放棄自己求知生活的寧靜而毅然歸國嗎?或者,對蔡元培來說,仍有一顆不滅的事功之心?

果然,到了1916年的時候,情況就已經大變了。因為1915年袁世凱鬧洪憲復辟,只做成了83天的皇帝夢,然后就迅速地成為歷史的“明日黃花”了。北洋軍閥系統也歷經了一個重組的過程,最后的妥協結果是黎元洪出任了大總統。

當時的北京政府教育總長是范源廉,他當初曾應蔡元培的邀請而出任首任教育部的副總長,彼此都是覺得志氣相投的朋友。所以,這個時候他拍出一份電報給蔡元培,是由中國駐法公使館轉的,這是有講究的,因為這明顯表明的是通過正式的政治途徑送達的,是有官方性質的。電報是這樣說的:

國勢漸平,教育宜急。現以首都最高學府,尤賴大賢主宰,師表群倫。海內人士,咸深景仰。用特專電敦請我公擔任北京大學校長一席,務祈鑒允,早日歸國,以慰瞻望。啟行在即,先祈電告。

蔡元培

這段電文出自當時的教育部長手筆,大家可以看到其中的奧妙。但無論其中玄機如何,基本意思是很清楚的,對蔡元培的人望品格表示充分肯定和推重,并誠邀其歸國執掌北京大學。面對這份電報,蔡元培犯猶豫了,他顯然不是那種貪圖爵位、看重功名利祿的人,可作為兼具前清背景和革命元勛的他,當然也知道作為京都最高學府的重要作用,當初袁世凱雖對他優禮有加,但仍堅決不同意由他執掌北大,就可見一斑。終于,蔡元培決定返回,所謂“以整理故都之學府,引為吾人共同之責任”,當時友人頗多不贊成他出任北大校長,認為北大腐敗,不必去趟此混水。多數國民黨人(老同盟會員)采不以為然的態度,馬君武固然是堅決反對,汪精衛、吳稚暉亦持保留態度。在這種情況下,有兩人之觀點甚為重要。作為國民黨領袖的孫中山則卓見獨具,認為北方需要傳播革命思想,而如蔡元培這樣的老同志去帝王之都的北京主持全國教育,很是必要。但蔡元培則是“明知山有虎,偏向虎山行”,既然知道北大腐敗,更應進去整頓。他說:“覺北京大學雖聲名狼藉,然改良之策,未嘗不可一試,故允為擔任。”后來還說“我不入地獄誰入地獄”以表明自己之決心。他在致汪精衛函中說:

吾人茍切實從教育著手,未嘗不可使吾國轉危為安。而在國外所經營之教育,又似不及在國內之切實。弟之所以遲遲不進京、欲不任大學校長,而卒于任之者,亦以此。昔普魯士受拿破侖蹂躪時,大學教授菲希脫為數次愛國主義之演說,改良大學教育,卒有以救普之亡,而德意志統一之盛業(普之勝法,群歸功于小學教員;然所以有此等小學教員者,高等教育之力也),亦發端于此。

在這里,我們不但看到蔡元培坦承其心路歷程,而且德國資源被有效地自然加以利用,成為他考量歷史、選擇方向、確定位置的一個重要參照系。蔡元培是有一個相當明確的“教育國家”理念的,就是說在他看來,以教育為基本框架建構一個理想的國家基礎和結構,這一點至關重要。所以,無論是此時的“明知山有虎,偏向虎山行”,還是日后在國民黨統一中國之后的試行法國大學區制,都充滿了這樣一種理想情緒的內在張力。

蔡元培既然已有歸國出任北大校長之心,曾在官場歷練多年的他,自然知道這其中可能蘊含的陷阱,他會赤手空拳的上任北大嗎?他該怎樣理解作為一校之長的責任,并且在實踐層面予以實施呢?

蔡元培1916年決定接受時任教育總長的范源濂邀約出長北大之際,首先就是在自家留居的法國尋覓人才與同志。他此期聯絡的朋友,卻多半具有留法背景,相對吳、汪的消極態度,李石曾算是回應較為積極的。據李氏自己回憶說:

蔡孑民先生在將決定就北京大學校長之際,其時蔡居法之南部,我居香湖,孑公特至相訪,約偕往北大以整理故都之學府,引為吾人共同之責任,并盼稚老亦往云云;我曾局部接受蔡先生之約,稚老則始終立在更為超然的地位……

所以,我們可以看到,即便是最稱知己的朋友,對同一件事的態度也有異,吳稚暉顯然是超然不趨的;而李石曾無疑更為積極,他之入北大,乃是作為蔡元培禮賢下士邀約來的留法高賢而出現在北大場域的。這一背景,應當值得關注。而日后蔡元培又邀請陳獨秀、胡適之,使留日、留美與留法的學人代表并聚于北大場域,應該說是相當高明的。不過,相對后者聯袂,借助《新青年》的巨大號召力,而形成的新文化運動的雙子星座格局;以李石曾為代表的留法系看似相對薄弱,但考其實際,也未必盡然,李石曾與蔡元培畢竟相交甚久,雖然日后在教育場域主導權上不乏矛盾,但仍屬君子之爭,他們對留法教育活動的推動,尤其是勤工儉學運動的規模形成,無論其得失如何,都是值得充分肯定的。不過,我想特別表彰的,仍是蔡元培作為大學校長的“觀念大度”與“立場鮮明”。

1917年1月4日,蔡元培到北大視事,發布就職通告。1月9日,北大開學,蔡元培親臨,做了一篇言簡意賅、要言不煩,然而卻撼動北大根本的演講,這就是那篇赫赫有名的《就任北京大學校長之演說》。開篇就談自己因民初長教育部而與北大發生關系,順理成章地談到自己作為現任北大校長的三點思路,也不妨視作新官上任的“三把火”。但這三把火貌似平和,卻無異使北大師生整個地“洗心革面”,重新塑造自己的生命與學術理念。第一條要求學生抱定求學之宗旨,以研究高深學問為己任。今日看來,提出這樣的要求真是奇怪,學生不以求學為宗旨,來大學所為何事?卻不知,在清末背景下發展起來的“京師大學堂”,原來是培養官吏的養成所。君不聞,學堂教員上課之時,需有“老爺齊步走”之類的敬喝嗎?

第二條是“砥礪德行”,同樣是有感而發。在儒家的三不朽標準中,“太上有立德,其次有立功,其次有立言”。德行之修,本是最重之事。蔡元培雖有留洋經歷,但從本質上來說,仍是不折不扣的傳統教育教化之人。所以,他會特別強調對于德行的砥礪,這一對于自我的要求又與“敬愛師友”的外在約束緊密相連。

黎元洪簽發的任命蔡元培為北京大學校長的任命狀

第三條為“敬愛師友”。這一具有人性化的思路,與蔡元培之為人大有關系。所謂“蔡(元培)先生就是蔡先生,這是北大同人的共感。言下之意,似乎含有無限的愛戴及尊敬,也似乎說天下沒有第二個蔡先生。別人盡管可有長短處,但對于蔡先生,大家一致,再沒有什么可說的。” 這在人言人殊的中國,真是孔子以下有幾人可當之?那么,我們要問,為什么蔡元培能具有如此非同尋常的人格感召力呢?當時就有人指出“蔡氏本以前清名翰林,游學法德各國。新舊學識,俱極精深。政府畀以斯席,可稱得人”。這里道出了蔡氏聲望高的一個根本原因,即資歷問題,他既是前清的名翰林,又是后來的留學生,一身而兼有新舊兩種身份,所以“新舊兩派人物都對蔡先生青目相加”。但在資歷而外,蔡氏的人格力量更為重要。當年的蔡氏學生、日后的學問大家如此概括蔡氏的人格風范:“他(指蔡元培)所以得到學生們的愛戴,完全是人格的感召。道學家們講究‘氣象’……如程頤……說程顥‘純粹如真金,溫潤如良玉,寬而有制,和而不流。……視其色,其接物也如春陽之溫;聽其言,其入人也如時雨之潤。胸懷洞然,徹視無間;測其蘊,則浩乎若滄溟之無際;極其德,美言蓋不足以形容’。這幾句話,對于蔡元培完全適用。” 由西方(具體說是德國)引來現代大學制度,并使之在封建傳統濃厚的北大生根發芽、開花結果,不僅是因為“天時地利”,更在于“人和”的重要。沒有蔡元培這樣集學養、人格、治事能力于一身的學術領袖,也同樣不可能有中國現代大學制度構建的良好開端。

總結經驗、清理思路、表明立場,對于一個場域領袖而言,固然非常重要;但事功畢竟不是紙上談兵的事情,在現實中操作,獲得足夠的人脈,尤其是能驅動權力的官場人脈,當然很重要。但做大學校長,僅僅是有弄權的本領,那還遠是不夠的。對于北京大學這樣可以引領舉國風向的大學來說,校長的胸懷、氣度和策略,其影響之大可以想見,而其實際上的作用也是可圈可點。那么,我們要追問的是,蔡元培究竟在何種程度上意識到了這種作用?又通過何種方法來實現其北大校長任上的“為萬世范”,竟使得后世之人不斷慨嘆,“世上已無蔡元培”?

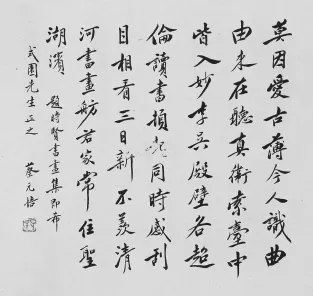

蔡元培書法

且不說當初出任教育總長的半年光景,就是北大校長的十年間,真正在其任上履行職責的不過半數。作為北大校長的蔡元培雖然名聲顯赫,但究其實際,比起外國大學校長動輒半生的年限,在任的時間其實并不長。這不但和艾略特長校哈佛垂四十年沒法相比,就是和張伯苓在南開、李登輝在復旦,也都不稱,可是日后北大人提起“蔡校長”來,卻是異口同聲的那種尊敬和緬懷。這樣的年限與這樣的功名,真是讓人感慨;但如果你想想,洪堡擔任普魯士內政部教育司司長也就不過一年余的時間,但世人卻將德國柏林大學的創辦和現代大學建立這樣的豐功偉績歸功于他,也就不難理解事功、克里斯瑪和年限,未必都成正比的。還是來看看蔡校長素來看重的開學演說,1918年9月20日,蔡元培在北大做開學式演說詞。沙灘紅樓,氣象一新。當初蔡氏做就職演說,標舉“學術本位”、“砥礪德行”、“尊敬師友”諸點,與以前之傳統教育迥然有異。從舊體制中熏陶出來的學生,一接觸到蔡先生的新思路,必然產生極大的撞擊。從1916年底出任校長的就職演說,到此時的開學演說,其意義自然有所不同。這篇短短的演說詞,可以看作是蔡氏應變的一個例證。1918年9月20日,蔡氏掌校也就一年半的時間。然而,一個新校長,他的政績和水平,通過一年半的時間,也大致差不多得到了足夠的印證。其實,蔡氏自己的表述,已做了很好的闡釋:“一年以來,于英語外,兼提倡發法、德、俄、意等國語,及世界語;于舊文學外,兼提倡本國近世文學,及世界新文學……”且不論其后來說的對理科的強調,只說這語言與文學二事。在蔡元培時代,英語成為世界通用語言,已是不爭的事實。但蔡氏仍然在英語之外,要平行開設各外國文學系,其意何在?若非是平等觀念的過于張揚,那就是蔡氏辦學自有其獨到的家法。如果再考慮到,此時俄國已經革命而成赤色之蘇聯,德國已在“一戰”中淪為戰敗國,那么蔡先生提倡多國語種并開辦各外國文學系的魄力,才真的可以稱之為“遠見卓識”。重視外語,更強調“多元鼎立”,乃是蔡先生識見極高明處,英語之占統治地位固不待言,但僅英、美文化決不能容納世界文明的全部;所以,蔡先生辦外語系,與眾不同,不是稱外語系,而是直接命名為“外國文學系”,如德語,即“德國文學系”,要招收的甚至不是沒有基礎的學生,而是已有語言基礎,能直接深造求學者。今日觀之,蔡氏未免迂腐甚矣,是否能算一合格的校長恐怕也成問題。文學之列,幾人問津?這就要說到第二點,蔡氏將外語列第一位,或尚可理解;將文學列第二位,似未免過于抬高文學地位;因為數理化生各基礎自然科學反而等而下之了。然而,這正又是蔡氏高人一籌處,文學之道,世界新文學之提倡,與各語種外國文學之日后推行乃至建制設系,大有關聯;而在注重傳統的“舊文學”之外,提倡“本國近世文學”,也同樣知道其在表面的“執中公允”之外,其實意有所屬。文學之重要意義,不在其能為社會帶來直接的效益,而往往潛藏于其潛移默化的“修養之功”。但世人大多急功近利,又有幾人能見得此點?至于能在其位,而又能用其力,將如此高明的見識揮灑于頭緒繁多的行政運作之中者,舍蔡先生更何人也?這也就難怪北大人為何是這般地對蔡先生五體投地了。所以杜威評價蔡元培說:“拿世界各國的大學校長來比較一下,牛津、劍橋、巴黎、柏林、哈佛、哥倫比亞等等這些校長中,在某些學科上有卓越貢獻的,固不乏其人,但是,以一個校長身份,而能領導那所大學對一個民族、一個時代起到轉折作用的,除蔡元培外,恐怕找不到第二個。”說到底,蔡元培有氣度,有見地,能為一所大學引領風向,并通過這種風向引領一個國家、一個時代的風氣,正是這樣的大賢氣魄,使得他能夠為北大延攬人才,更為北大表率群倫。

蔡元培塑像(北大燕園)

或許,還是如有論者所感慨的,“作為北京大學‘永遠的校長’,蔡元培值得不斷追懷,在于其一舉奠定了這所大學的基本品格。百年中國,出現過無數英雄豪杰,但要講對于北大的深刻影響,至今沒有可與蔡校長比肩者。時至今日,蔡元培之出長北大,幾乎成為一個‘神話’——個人的學識才情與時代的要求竟如此配合默契,千載難求,不可復得”。而我想要強調的是,蔡元培并不是神仙,他之所以能脫穎而出,其實與那個時代的特殊語境密切相關;而更重要的啟迪或許在于,其才情固然可欣賞,可學識基礎同樣至為關鍵,設若沒有他留學歐洲的主動“睜眼看世界”,不僅有留德時代的“勤工儉學”,也有留法時代的“廣采博收”,僅憑前清翰林的底子也還是不夠的;當然反之亦然,僅靠在國外“燒牛肉”的經驗,恐怕也不容易立定根基,善于采擇。這正是我們重溫蔡元培的留歐故事,所能給我們的啟迪。當然,“條條大路通羅馬”,每個人也都有自己的道路,沒有榜樣可以完全復制,但我們可以從他的成功中汲取有益的經驗。

(完)

責任編輯/趙柔柔