一座城池

文 _ [澳大利亞]蔡成

一座城池

文 _ [澳大利亞]蔡成

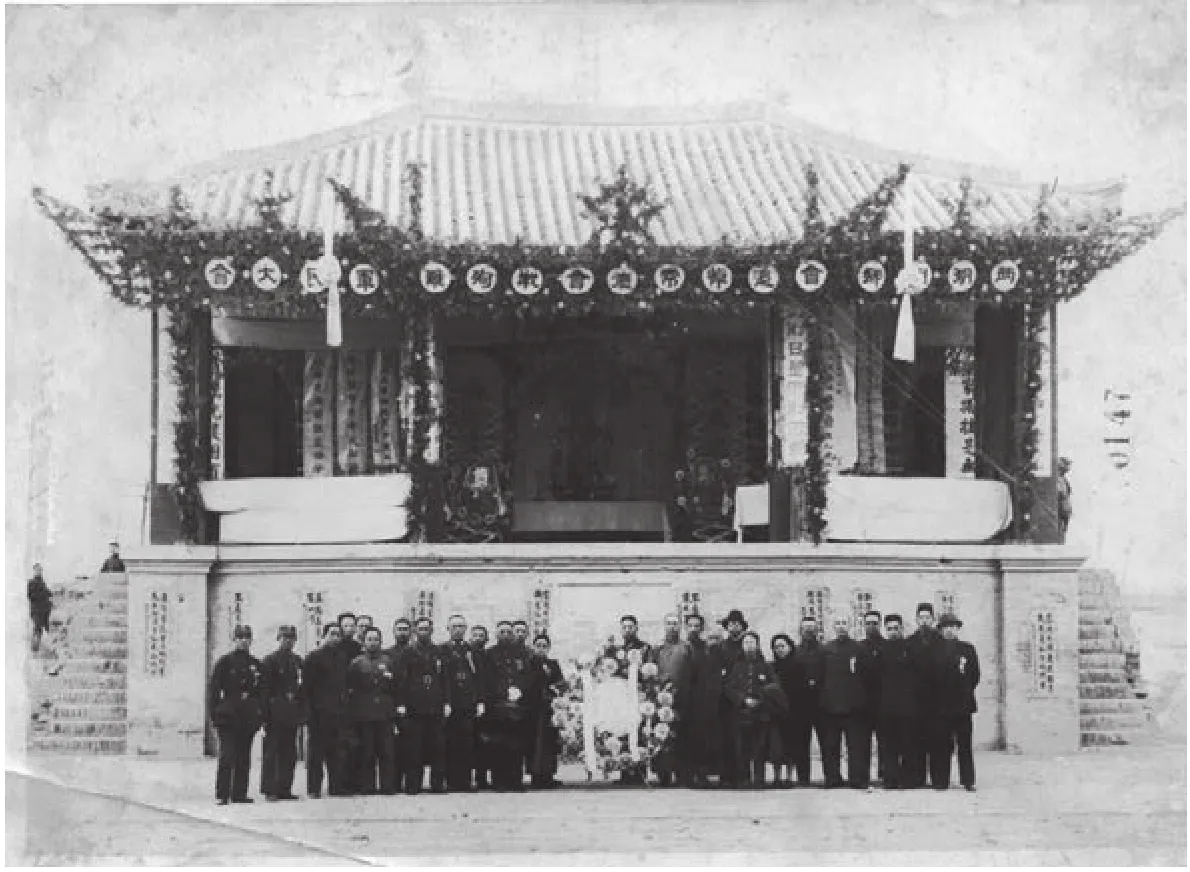

常德會(huì)戰(zhàn)結(jié)束后的追悼會(huì)

親歷遷移

“黑死鬼”的出現(xiàn)引起了恐慌。這時(shí),日本人要進(jìn)攻常德城的消息還屬“謠傳”。謠言傳了多次,最靠譜的一次是半年前。1943年5月,日寇從湖北南侵,占領(lǐng)湖南南縣、安鄉(xiāng)等地,全市緊急動(dòng)員,強(qiáng)制轉(zhuǎn)移,常德頓時(shí)成為空城。那回,鬼子沒來。

田巧妹這樣描述“黑死鬼”:手腳抽搐,口吐白沫,只有出氣,沒有進(jìn)氣,點(diǎn)頭的工夫就死了。她補(bǔ)充:“都是細(xì)伢子,張家走個(gè)伢崽,一回頭,李家也有娃哭,很快又沒了,接下來輪到王家的崽,家家戶戶都有哀號(hào)……”

聽明白了,“黑死鬼”是致命傳染病。后來知道,那是鬼子使壞,在常德扔了毒氣彈。2013年12月,我以一個(gè)常德血戰(zhàn)尋訪者的身份穿行于常德的大街小巷時(shí),只懷揣著一個(gè)使命:記錄。

田巧妹祖籍湖南麻陽,土家族,1943年她8歲。祖上攜家?guī)Э趶南嫖髀殛柕匠5裸渌畵未瑸闃I(yè),到她已是第三代。沅江縱穿常德城,水上撐船者多為麻陽人。麻陽人在江邊用木料搭建屋舍,遂成麻陽街。沈從文曾客居常德,多次描繪麻陽街:“一面是城墻,一面是臨河而起的一排陋隘逼窄的小屋。有煙館同面館,有賣繩纜的鋪?zhàn)樱须s貨字號(hào),有屠戶,有狗肉鋪,門前掛滿了熏干的狗肉。”今天的田巧妹住麻陽新街。

田巧妹在給木門刷漆,綠色。快過年了,門戶要新。“要打仗了,日本鬼子要來。那些大兵挨家挨戶喊,讓人們都遷到辰溪去。不是毛主席的兵,是蔣介石的兵,那些大兵都是好兵……”她邊干活,邊說。

為迎惡戰(zhàn),鎮(zhèn)守常德的部隊(duì)由地方部隊(duì)改為能打硬仗的國(guó)軍74軍第57師。今天的常德人不說74軍,不說57師,只說“余師長(zhǎng)的人”。74軍是抗日鐵軍,念叨幾個(gè)名字就知:王耀武、張靈甫、余程萬……這些人的抗日英名不是吹出來的,而是真槍實(shí)彈殺出來的。

57師師長(zhǎng)余程萬,廣東人,黃埔軍校一期畢業(yè)。他受命鎮(zhèn)守常德,得知日軍進(jìn)攻的消息,頭等大事是挨家挨戶通知民眾轉(zhuǎn)移,目的地是懷化的辰溪。辰溪是湘西偏僻之地,山高路險(xiǎn),地少貧瘠,世代受窮,此刻卻成了避難所。

田巧妹回憶:“大人都眼淚汪汪,哪個(gè)想走,沒人啊!丟家棄物,誰舍得,但不能不走,不走就會(huì)沒命。我們小孩倒開心,在船上跑來跑去,追打嬉鬧。”

辰溪往事

1943年的常德,經(jīng)濟(jì)繁榮,社會(huì)安定。田巧妹家除了在水上撐船外,還有一家碾米行和一家布料鋪在麻陽街。父母真舍不得這些家業(yè)啊,可鬼子兵燒殺劫掠的兇殘傳聞,早聽得人心驚肉跳,再舍不得也得走,命要緊。

沿著沅江的防洪墻走,我邊走邊打聽當(dāng)年麻陽船幫轉(zhuǎn)移難民去辰溪的事。搭上話的人個(gè)個(gè)豎大拇指:余師長(zhǎng)好人哪,他要官兵幫常德人轉(zhuǎn)移,挑擔(dān)子,扛包,抱娃,還背老人孕婦下碼頭……“有個(gè)兵收了我們常德人一塊錢的腳錢(苦力費(fèi)),被余師長(zhǎng)曉得了,斃了。”這些內(nèi)容在“正史”中居然也有記載,不過數(shù)字有出入,說余程萬得知某士兵出力后向老百姓索要兩塊大洋的搬運(yùn)費(fèi),毫不客氣地將其就地正法。

“到辰溪,有親戚的就去住親戚家,沒親戚的,政府就安排我們統(tǒng)一吃住。祠堂、戲臺(tái)、學(xué)堂,還有臨時(shí)搭的窩棚,都住人。那地方的保長(zhǎng),看我和我哥在水邊用碎瓦片打水漂,著急,非得安排我們?nèi)プx書。他說七八歲的娃,一定要上學(xué)才對(duì)。學(xué)堂是免費(fèi)的,不收錢。又把大孩子組織到一處,舞槍弄棒,說以后是要當(dāng)國(guó)家棟梁的,是要跟鬼子兵干仗的,得早做準(zhǔn)備。娃娃和老人有額外照顧,生病看醫(yī)生是不收錢的。拄拐杖少條腿的傷兵過來講課,告訴我們,鬼子飛機(jī)來了,趕緊弓著身子跑,找山洞、大樹底下趴下不動(dòng),不能讓鬼子飛機(jī)追著你丟炸彈或用機(jī)槍射你。還有幾個(gè)外國(guó)人,是西班牙的傳教士,也逃難去辰溪,他們把所有孩子張羅到一塊兒,教他們唱歌……”一樁樁,一件件,田巧妹如數(shù)家珍。

仗打完了,回家,下船時(shí),有美國(guó)人給孩子們發(fā)糖,打針。田巧妹躲開了。打針是為預(yù)防瘟疫,田巧妹哪兒懂,她怕打針,怕痛。

田家的碾米廠只剩半堵黑乎乎的墻,整個(gè)麻陽街的木房子已成灰燼。父母一爬上河堤壩就癱軟到地上放聲大哭,田巧妹和哥哥也哭起來,淚水使勁擦都擦不完。

河堤上,都是號(hào)啕聲。眼前是滿城焦土,好多處仍黑煙升騰。尸首隨處可見,中國(guó)人的,日本人的。有尸首齊整的,更多的,尸首分家,肢體殘缺。

日軍以5萬之眾攻城,被8000多國(guó)軍將士所阻而不得入,轉(zhuǎn)而用飛機(jī)丟燃燒彈,將常德燒成焦土,再用毒氣彈致使守城將士昏迷后終于撕裂一條口子,殺進(jìn)火光沖天的常德。

河堤上站崗的,仍是余師長(zhǎng)的人。看拎著大包小包回家的難民跪在地上哭,他也哭。他哭他的兄弟們。余程萬的57師共8000多名將士,突圍的不足百人。

歷史功過任由評(píng)說

以上都是田巧妹知道的,她不知道的是,最后關(guān)頭,余程萬發(fā)電報(bào)給戰(zhàn)區(qū)代司令長(zhǎng)官孫連仲,“彈盡人亡,城已破,友軍觀望不前。刻大街小巷混戰(zhàn)成一團(tuán)。職率副師長(zhǎng)參謀長(zhǎng)死守中央銀行……職余程萬謹(jǐn)叩。”而后準(zhǔn)備飲彈自盡,被手下奪了槍,隨即接受力勸,率83人從筆架山突圍去接應(yīng)援兵,而后殺回馬槍,克復(fù)常德。

她不知道,一代抗日英雄沒死在倭寇手里,后寓居香港,遭暴徒亂槍打死。他的女兒余莎莉曾是香港電影明星,而今淪落街頭,擺攤賣小雜貨為生。

她不知道,戰(zhàn)爭(zhēng)來時(shí),并非全城疏散,好多家庭,比如今天的工人文化宮附近,就有不少人家沒有轉(zhuǎn)移,他們認(rèn)定日本人也是人,不會(huì)殺平民百姓。結(jié)果,當(dāng)日寇的飛機(jī)發(fā)瘋似的往城里扔燃燒彈時(shí),他們只能躲在桌子底下哭喊,發(fā)抖。

她不知道,日軍久攻常德不克,連日本天皇也暴怒。而會(huì)戰(zhàn)之慘烈,使戰(zhàn)后日軍用“凄絕”一詞來形容這次血戰(zhàn)。更有甚者,在中國(guó)軍隊(duì)反攻時(shí),日軍不得不扔下成千上萬具日軍戰(zhàn)死者尸首而倉(cāng)皇逃離剛到手的常德,這是日本人自認(rèn)為最恥辱的失敗。

在大街小巷穿行,有人跟我說,去乾明寺找方丈,他是余程萬的手下,當(dāng)年血戰(zhàn)常德,他是幸存者之一。他沒去臺(tái)灣,后來被打成反革命,坐牢,再后來,出家。

有人跟我說,去天主教會(huì)找一個(gè)名叫李薈萍的人,她是當(dāng)年的孤兒,曾目睹戰(zhàn)火肆虐的常德。

有人跟我說,去常德教會(huì)找一個(gè)姓桂的老牧師,他對(duì)常德會(huì)戰(zhàn)的歷史了如指掌……

我沒去。

我去了“工人文化宮公園”—這個(gè)名字給我的感覺除了悲愴,還是悲愴。這里原本是74軍軍長(zhǎng)王耀武親令修建的“烈士公墓”,埋葬著5000多名常德會(huì)戰(zhàn)時(shí)戰(zhàn)死沙場(chǎng)的57師軍人,有尸骨無數(shù)的“萬人坑”,有堅(jiān)持要余程萬突圍而自己留守孤城,最后以身殉國(guó)的柴意新將軍的墓穴……

萬人坑已無蹤跡,柴將軍墓更不可尋,多了市政府改造烈士公墓時(shí)新打造的記錄常德血戰(zhàn)的墓碑。我弄不明白,巨大的墓碑為何不是頂天立地地站著,而是側(cè)臥地上。

這是清晨,我下跪,磕頭。兩位女士正在跳廣場(chǎng)舞。散步的老人止步,看我。

幸喜陣亡將士紀(jì)念塔和牌坊仍在,完好無損。幾位老人證實(shí),就算是“文化大革命”期間,常德會(huì)戰(zhàn)紀(jì)念塔和牌坊都被市民好好地保護(hù)著,一絲一毫也不容損壞。牌坊上的題字的主人,有蔣中正、陳誠(chéng)、白崇禧、王耀武等,每一個(gè)題詞,讀起來都足以讓人油然而生無限敬意:天地正氣,碧血丹心,旗常炳耀……每一個(gè)字都蒼勁拙樸,筋骨畢露。

就憑烈士公墓里保存完好、點(diǎn)滴無犯的牌坊和紀(jì)念碑,我對(duì)常德人肅然起敬。

還有一個(gè),也令我對(duì)常德人刮目相看。在麻陽新街對(duì)面,西園小區(qū)旁,我居然看到一個(gè)出租圖書的小店。20年前我在深圳、長(zhǎng)沙還能捕捉到租書店的身影,但近3年內(nèi),幾番回國(guó),走訪十余城市,租書店卻消失得一干二凈,唯有在常德,就這么輕易地與租書店劈面相逢。這個(gè)小小租書店,讓我駐足流連。

戰(zhàn)爭(zhēng)來了,風(fēng)聲鶴唳,草木皆兵,這個(gè)城市沒有土崩瓦解。

和平年代,金錢至上,精神喪失,這個(gè)城市沒有迷失。

有部電影叫《喋血孤城》,再現(xiàn)了常德血戰(zhàn),呂良偉出演余程萬師長(zhǎng)。我很不喜歡“孤城”這個(gè)詞。常德不是孤城,是堡壘,任何時(shí)候都固若金湯。

- 讀者·原創(chuàng)版的其它文章

- 我們不能永遠(yuǎn)是豌豆公主

- 人生的氣象

- 編輯部的故事

- 沒有主題的故事

- 咖啡豆在非洲

- 我在臺(tái)灣上大學(xué)