曹丕、曹植“男子作閨音”類詩歌比較研究

摘 要: “男子作閨音”作為中國古代詩歌創(chuàng)作中的一種獨特現(xiàn)象真正興起于建安時期。曹丕、曹植作為建安進行此類詩歌創(chuàng)作的領軍人物,恰代表了“男子作閨音”類詩歌的兩種不同傾向,即子桓無他意,但融情其中;子建多高才,但意在言外。

關鍵詞:曹丕;曹植;女性視角;人格面具

“男子作閨音”語出清代學者田同之《西圃詞說.詩詞之辨》一書,本指詞體創(chuàng)作中男性詞人以丈夫之姿發(fā)閨閣之語的現(xiàn)象,在現(xiàn)今詩學研究中被用來代指男性詩人“擬地以置心”,有意識的進行性別轉(zhuǎn)換,代婦女或借婦女而言情抒懷。此類詩歌與一般女性題材詩歌的最大區(qū)別在于其中抒情主體“我”的女性身份。i

從詩歌史來看,建安以前,這種“男子作閨音”的女性視角文人詩只是零散因事而生,并未形成文學現(xiàn)象。且《九歌》中《山鬼》與《湘夫人》一類以女性口吻抒情的篇章更接近于戲劇中的角色扮演;而其他閨音詩作品的作者或并未留名,或尚存較大爭議,并不足為例。直到建安時期,隨著詩歌創(chuàng)作首次走向自覺,文人開始有意識的借助女性視角來進行抒情。在這一時期,作者身份明確的女性視角文人詩大量涌現(xiàn),開啟了魏晉南北朝這一與唐宋詞并舉的女性文學高峰,并對后世閨情類詩詞在情感取向、意象選擇、審美傾向等方面產(chǎn)生了巨大影響。

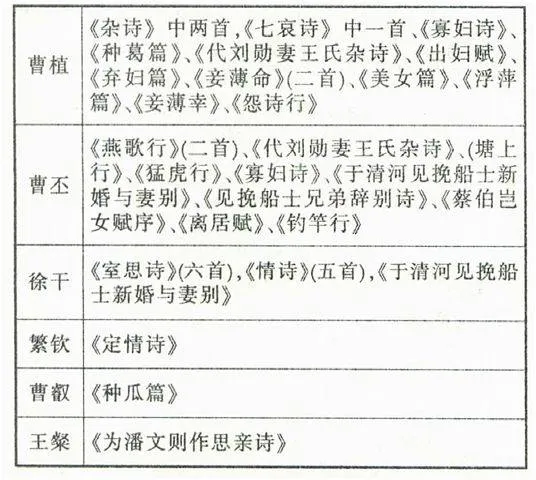

表一 建安“男子作閨音”詩歌情況

通過表一對建安“男子作閨音”詩歌作品的例舉,我們可以看出當時最為突出的兩位閨音詩作家非曹丕、曹植兄弟莫屬。此二人在緣事而發(fā)的男子擬作閨音作品中藝術取向十分相似,如同題分作的兩首《代劉勛妻王氏雜詩》,皆是通過融入作者自身深切同情,揣測現(xiàn)實人物心靈來進行抒情;但在緣情而發(fā)的“閨音詩”創(chuàng)作中兩人的表現(xiàn)卻大不相同,且十分巧合的正好代表了建安女性視角詩歌的兩種傾向:子桓無他意,但融情其中;子建多高才,但意在言外。曹植的興寄,有意識的寄托自身情感的作品與曹丕無明顯事實依托言情詩形成了有趣的對比,此處主要對此二者進行論述。

一、曹植的閨音詩與政治興寄

學界一般將曹植的文學創(chuàng)作以曹丕稱帝為界分為前后兩期。前期作品內(nèi)容多表現(xiàn)貴公子的優(yōu)游生活,經(jīng)國濟世的政治抱負,以及對建功立業(yè)的熱烈向往,而后期作品則多為男子作閨音,以女性口吻表現(xiàn)自己有志不得伸的悲憤哀怨和對建功61VzhfEKDtYxoji9mdzQtFpso+ukRzXwi/YmJ7XXOzk=立業(yè)的執(zhí)著追求。

曹植自小文才出眾,“年十歲余,誦讀詩、論及辭賦數(shù)十萬言,善屬文”ii,他的作品被鐘嶸評價為“骨氣奇高,詞采華茂,情兼《雅》怨,體被文質(zhì),粲溢今古,卓爾不群。”iii但比起文名,他更為看重的是自己建立永世功業(yè)的人生理想。其在《與楊德祖書》一文中明確表示:“辭賦小道,固未足以揄揚大義,彰示來世也。……吾雖薄德,位為蕃侯,猶庶幾戮力上國,流惠下民,建永世之業(yè),流金石之功,豈徒以翰墨為勛績,辭賦為君子哉?”iv

然而政治上的失敗注定了他的理想的破滅,最終只能在憤懣、抑郁中由前期斗雞喝酒的貴公子、“游俠兒”變成了后期抑郁悲憤的詩人。因為政治上的原因,他無法用詩歌真切的表露心中的憤懣,又因為其對于建功立業(yè)仍抱有天真的幻想,所以閨音詩就成為了曹植向當權者傳情達意的最好媒介,而詩中的抒情女主人公也正是曹植內(nèi)心情感的代言人。

因此,曹植筆下有興寄內(nèi)涵的女主人公形象一般都為棄婦,如《美女篇》、《七哀詩》、《種葛篇》、《浮萍篇》、《雜詩》(南國有佳人、西北有織婦、攬衣出中閨)等。詩人在棄婦身上看到自身命運的翻版,通過擬作閨音,從各個角度借妾之口道臣之心。在這一方面曹植可以說是繼屈原以后的第一人,也給后世無數(shù)以閨音寫自己君臣之哀的文人提供了模擬范本。

“美人”本得賞識卻終遭拋棄,這是曹植女性題材詩歌中“棄婦”意象所寄寓的意義。《種葛篇》女主人公“與君初婚時,結發(fā)恩義深。歡愛在枕席,宿昔同衣衾。”沒想到“行年將晚暮,佳人懷異心”,“昔為同池魚,今為商與參”,丈夫變心使她悲哀痛苦,不由“攀枝長嘆息,淚下沾羅衿。”又如《七哀詩》中丈夫棄家多年不歸,月照高樓,婦人秋夜獨守,相思心切,感慨自己盛年不再,哀怨君懷不開,無所歸依。“君若清路塵,妾若濁泥水。浮沉各異勢,會合何時諧?愿為西南風,長逝入君懷,君懷良不開,賤妾當何依?”全詩處處從思婦的哀怨著筆,又句句暗寓詩人的遭際,棄婦的愛情失意與曹植的政治失戀互為表里,氣氛的凄清冷寂與曹植的落寞傷感相互映照。這些棄婦形象的內(nèi)在情感與曹植是共通的,可以說作者只是有意識的為自己找了一個抒情主人公來借此傳聲。

此外,和兄長間復雜的政治關系讓曹植在詩歌中的抒情只能以曲折隱晦的方式表達。詩人心中當然有怨恨,然而身份上的差異卻令他連怨恨都無法吐露,只能通過賦予筆下棄婦美好的外貌、忠貞的品格,以及對男主人公哀婉纏綿的感情來冀望看見詩歌的人會為此觸動。而正因這種賦予在作品上的政治希望,曹植筆下閨音詩中情感比起他的真實感受要經(jīng)過了刻意的刪減。作者將大部分激烈的情感壓制在心中,流露于筆下的唯有哀而不怨的愁思。這對于后代文人閨音自喻詩也有著深刻的影響,可以說被棄而無怨正是文人筆下閨音詩與詩經(jīng)中女性棄婦詩最大的區(qū)別,此類情感描寫也體現(xiàn)了“男子作閨音”現(xiàn)象中最根本的男性視野特質(zhì)。

二、曹丕的閨音詩與主體個性

魏文帝曹丕作為一名政治家,在歷史上被評價為“矯情自飾”,并在復雜的政治斗爭中取得了最終的勝利,然而他在文學創(chuàng)作中所表現(xiàn)出的個性卻與其歷史形象并不相符。

鐘惺曾言:“文帝詩便婉孌細秀,有公子氣,有文士氣,不及老瞞遠矣。然其風雅蘊藉,又非六朝人主所及。”v這種婉孌細秀的文士氣息表現(xiàn)在其創(chuàng)作中,就是審美的陰柔化,以及女性題材作品數(shù)量的增加。曹丕留存至今的詩歌有 40 余首,其中以游子思婦的離愁別緒和棄婦的痛苦與哀怨為主題的詩歌多達四分之一,且大都以女性身份發(fā)聲,并寫得婉曲動人,代表了曹丕詩歌的最高成就。

除去幾篇緣事而發(fā)的詩作,曹丕筆下還有許多難以找到明確指代事件的“男子作閨音”類詩歌。為何這個位高權重,且在許多人眼中心思深沉,善于矯飾自己的政客會如此喜愛在詩歌中進行女性化的角色扮演?這與他復雜的經(jīng)歷與個性密不可分,可以說曹丕的文學創(chuàng)作正是“人格面具”理論的一個典型案例。

人格面具是瑞士心理學家榮格提出的一種原型,他認為“人格面具是一個人公開展示的一面,其目的在于給人一個很好的印象以便得到社會的承認。”vi也就是說人格面具是一個人為自己社會角色所扮演的形象,并往往與個人的本真心靈有著一定的距離。而文學創(chuàng)作則是顯示作者本我的一種途徑,“想象的王國實在是一個避難所,他(藝術家)的創(chuàng)作,即藝術作品就象夢一樣,是無意識的愿望獲得一種假想的滿足。”vii

要寫出膾炙人口、流傳千古的杰作,作品中必然有著能令讀者動容的成分,這表現(xiàn)在曹丕創(chuàng)作中的就是其中的真情。實際上,在現(xiàn)實生活中曹丕也是一個極易動情之人。曹操死后他所作《短歌行》,哀嘆“其物如故,其人不存”;阮瑀等舊友先后辭世,他在《與吳質(zhì)書》所言之痛也真切動人:“昔年疾疫,親故多離其災。徐、陳、應、劉,一時俱逝,痛可言邪?”

這些情感并非虛假的,然而曹丕的政治人格也是真實存在的。似乎在曹丕身上文心與政治心靈被分裂成了兩份,如果文心代表了他身上感性的部分,那么政治化的那一面就是他理性的顯現(xiàn)。或者可以說政治化的曹丕就是他給自己戴上的人格面具,是他希望中的自己。這種自我偽裝與他成長過程中的政治環(huán)境,以及親屬關系的復雜有著極大聯(lián)系,此處暫不多加論述。

然而在心靈最深處,曹丕的敏感與多思是其內(nèi)心深處一種無法拋棄的本質(zhì)。他的《柳賦》中說:“在予年之二七,植斯柳乎中庭。始圍寸而高尺,今連拱而九成。”當年那個種柳的少年天性敏感,對微細的事物都有敏銳的感受,經(jīng)常會產(chǎn)生一種不知從何而來的的哀傷,“憂來無方,人莫知之”。在情感世界里他是孤獨、寂寞的。他的個性、身份、追求、地位,決定在很多情況下,不可能將內(nèi)心的真情實感直截了當?shù)貎A訴出來。權力與他的政治面具將他與絕大多數(shù)人永遠地 “隔”開了,這也造成了他心中永恒而無法排遣的寂寞感。而文學創(chuàng)作總是離一個人靈魂最接近的渠道,因此他筆下的抒情主體多是憂郁哀婉,寂寞又無人理解的思婦、棄婦,并有一種揮之不去的淡淡憂傷。可以說正是曹丕最本質(zhì)的個性令他選擇了“男子作閨音”的形式,他筆下抒情主體所吐露的情感也正是他內(nèi)心最深處真實的感情。

曹丕最著名的的作品《燕歌行》就是這類孤獨與清愁情感的代表之作。“賤妾煢煢守空房,憂來思君不敢忘,不覺淚下沾衣裳。”曹丕心中未必有所思之君,但卻有渴求能得到共鳴的知己,但這必然是難以追尋的。“援琴鳴弦發(fā)清商,短歌微吟不能長”,這個生活化的場景很有可能是曹丕自己生活的具現(xiàn)化,他心中的那份憂思與寂寞縈繞不斷,無法排遣,這與女主人公的感情本質(zhì)上是一致的。可以說《燕歌行》就是曹丕將心中纏綿不斷,卻又不愿在白天、在大庭廣眾之中公之于眾、宣之于口的情感的隱秘體現(xiàn)。

通過對曹丕與曹植“男子作閨音”類作品的對比,可以看出該類創(chuàng)作往往分為有意與無意兩種,即擁有政治動機的托喻媒介、源于文學潮流的模擬,與男性創(chuàng)作主體自身無意識的宣泄需要。通過在詩歌中將自己的身份轉(zhuǎn)換為女性,男性作者們找到了表現(xiàn)自身被現(xiàn)實壓抑的真情實感的新途徑,這也是男子作閨音類作品在中國古代抒情詩歌中占據(jù)重要地位的成因。

i 明確以“男子作閨音”類詩歌為研究的專著以張曉梅所著:《男子作閨音——中國古典文學中的男扮女裝現(xiàn)象研究》為代表,北京,2008年版,人民文學出版社。

ii (晉)陳壽著,裴松之注,《三國志·魏書》,中華書局,1959年版,第557頁。

iii (南朝梁)鐘嶸著,韓晶 譯注,《詩品·上·魏陳思王植詩》,2007年版,中國社會科學出版社,第97頁。

iv (晉)陳壽著,裴松之注,《三國志·魏書》,中華書局,1959年版,第559頁。

v 河北師范學院中文系古典文學教研組,《三曹資料匯編》,中華書局,,第66頁。

vi (美)霍爾著,馮川譯,《榮格心理學入門》,1987年版,三聯(lián)書店,第48頁。

vii 弗洛伊德著,張喚民等譯,《弗洛伊德論美文選》,1987年版,上海知識出版社,第9頁。