一樹繁華

一

簡生六歲時,跟著卓安回到了拉薩的這個鎮上。

據卓安說,這是簡生出生的地方。至于到底是不是,簡生就不清楚了。她只記得,在更早的記憶里,有個男人抱著自己,輕聲喚,國國。有些沙啞有些干癟的聲音里,繾綣著淡淡的煙草味。而這個寬闊溫暖的,環抱和縹緲的煙味,某一天的下午,在簡生的生命線里戛然而止,那時簡生是四歲。

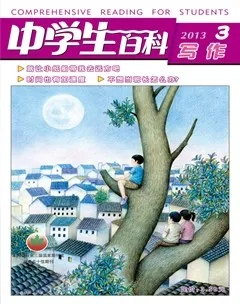

之后簡生的夢中總會重復這樣的畫面——卓安面無表情,面無表情地流著眼淚,一只手拉著灰布的大衣箱,一只手緊緊攥著簡生的手,一直走。簡生頻頻回頭,看到身后村口的那棵好幾人也合抱不過來的老楊樹,像是沒有根的浮萍,竟一路相隨,漸近漸遠。

簡生記性一向不好,一直都在懷疑,這些事是不是真的發生過。

但如同一枚釘子被血淋淋地釘進身體里的是,六歲那年的那個下午,當她們來到這個石墻磚房的小鎮,在紅磚裸露的街巷里,在載歌載舞的人們的喧鬧中,簡生什么都聽不到,卻清晰地記住了卓安對自己說的話——簡生,爸爸不在的時候,不要叫我媽媽!

簡生忘了卓安說這句話時的表情、語氣,忘了之后她又說了什么,甚至也忘了自己當時是怎么回答的。反正,那年那天那個下午之后,簡生從未叫過卓安一聲媽媽。這讓簡生有生以來第一次佩服自己的記性。

二

卓安喜歡穿藏青色的裙子,搖曳著暗金色碎花的裙裾,因為簡生說她這樣穿很好看。這樣的穿著,讓卓安遮掩了仍舊銳利的稚氣與咄咄逼人的艷,總算有幾分母親該有的成熟。

卓安,你真漂亮。長大后的簡生常常粗著聲音模仿男聲調侃。她很自豪,即使從來沒有爸爸出席過家長會,但這樣一個模糊年齡如同月下鮫人的母親仍足以讓她長臉。她沒有任何不滿足。

但只有簡生自己清楚,她裝傻,并不是不在乎自己的父親,并不是不在乎別人的異樣眼光。街頭巷尾議論紛紛,簡生沒有勇氣去站在卓安面前替她擋下每一把流言的利刃,她怕自己倒下去后反而會徹徹底底地壓倒她。她能做的,就是在卓安面前,從未提起過關于那個男人的一絲一毫。

卓安撇著嘴對簡生說,簡生,你真早熟,跟我從一個模子里刻出來的一樣。語氣里說不上是傲還是悔。簡生沒注意,嗤笑一聲,當然,針對的只是后半句話。

簡生來了初潮,她自己從銅盒的存錢罐里拿了錢,往店鋪里柜臺前一站,伸手指了指貨架的第二層。站柜臺的是這家店主的兒子,年齡與簡生相仿。他順著簡生手指一看,瞬間紅了臉,像被人勒住了脖頸。

卓安后知后覺,幾個月后看到簡生在洗床單才恍然,哦,原來,女兒已經是和自己一樣的女人了。可是在簡生眼里,卓安從未被稱作一個女人,甚至,從來沒長大過。她懷簡生時才二十出頭,到簡生出生,到簡生站起來和她一般高,從未有過固定的職業,總是背著塊邊緣滿是油墨鉛漬的厚重畫板,沒有規律的作息時間,或早出晚歸,或晚出早歸。

受到母親影響,簡生后來選擇了美術,并且在高考填志愿時填了美院。

卓安偶爾能賣出一幅畫,會搖曳著藏青色的裙裾,拉著簡生去吃夜宵,或者兩人一起去酒吧坐坐。拉薩當地的酒吧一如百年前的酒肆,木質的氛圍,木質的音樂,喧嘩而不奢華。酒水不貴,但簡生每次帶上自家的青稞酒。簡生希望有一天,她可以畫得比卓安好,而且是好很多。

每天早上卓安會用一把斷了兩根齒的木梳,和自己泛黃的長指甲,勾著簡生黑硬的長發編成規整的辮子。簡生坐在鏡子前,卓安站在她身后。簡生總會想起有人在一棵胡楊下告訴自己,身后是最危險的地方,除非是最信任的人,否則不要把身后留給別人。

那棵老楊樹立在村口,三面環著貧瘠裸露的荒草原,外接灰藍的天,南面仍舊是草根裸露的矮山坡,樹邊還有塊溝壑縱橫的大石塊,一面被磨平了,上面刻著一個巨幅的“簡”字。這應該是這村子的名字。這村子,也許埋葬了自己六年的記憶,也許也埋葬了卓安的青春。

盡管作為一個母親卓安再怎么不稱職,但有卓安在身后,簡生一直都很放心。但簡生又知道,卓安不可能一直站在她身后,亦如卓安不能陪她一輩子。

三

高考落榜那一天,簡生不敢告訴卓安,不是怕卓安會怪她罵她,她倒寧可讓卓安打一頓罵一頓,但她唯一怕的就是看到卓安瘦削的身影在高原昏黃的夕陽中默默落淚。她只在六歲那年看到過,卻這輩子也不愿再看到。

她站在通往家門口的古巷口,干熱的陽光下,只覺得缺氧,在這片裸土,平生第一次有高原反應的錯覺,一身的汗,不敢再邁進一步。

頭頂上的經幡獵獵作響。

她掙扎著翻過矮墻,溜進了房間,把珠石胸飾和松耳石全翻了出來,都是在每年生日的時候卓安送的。卓安是從小到大唯一會送她生日禮物的人,也是唯一記得她生日的人。我要走。簡生神經質地告訴自己,待職業或學業安定下來了再回來,一定會回來。

她背著麻布包跑到街上,伸手抓狂地揮舞了半天卻攔不下一輛車,突然感覺包被人猛地向后拉,簡生來不及尖叫一聲就踉蹌著向后倒,感覺到包似乎已經絞著她的胳膊脫離了她。簡生不停地掙扎,雖然知道已經無濟于事,但一想到包里面都是卓安在每年生日時送給她的點點滴滴,她不甘心就這么被搶走。

一只手伸過來抓住了簡生的胳膊,使她稍稍站得住腳,然后手的主人又幫她拉住了包,一拳揮向她身后的人。簡生愣在原地,只聽見身后一記悶響,和隨即響起的呻吟。

一個高大的黑影從她身后走出來,逆著陽光,將她攏在他的影子下。你沒事吧。他說,我記得你,你以前總是來我家店里買東西。

簡生從他影子下走出,借著陽光總算看清了他,想起來了,是那個店主的兒子。

你給我印象特深刻。他說著說著臉就紅了,跟簡生初潮時去他家店里買東西時一樣。

有那么一刻,簡生覺得,代替卓安站在她身后的人出現了。

她問他叫什么,他說,阿措。

在藏語里,措,就是湖和海。可以包容一切的胸襟,可以用溫柔從背后將一個人淹沒的意象。他也是外鄉來的,之所以用“也”,因為她一直都不認為這里是她的家鄉。簡生帶他去了自己和卓安常去的那家古銅木質的酒吧,盡管,簡生還是執拗地喜歡叫它酒肆。

那天阿措說,簡生,你知道嗎,你不會走的,因為你媽媽把你勒太緊,幾乎見血,她太愛你,而你把你媽媽抓得太緊了。

那天,簡生沒走。

四

簡生和卓安一樣,有一頭及腰的長發,只是,簡生的更黝黑,黑得越發深邃,如同上了漆卻仍流動的漩渦,襯得簡生的皮膚跳動著麥色的陽光。卓安從發根,撕扯著梳到發梢,說,簡生,你肯定把我的營養都吸走了,看,你頭發越長越黑,我的就會越干越黃。

簡生調笑,你把你的容光煥發分一點給我會死啊。簡生笑得很難看。鏡子不會說謊,簡生看得出來,彈指一揮間,卓安竟逡巡著老了。簡生閉上眼不敢去看鏡子。卓安,對不起,我就是一條嗜血的水蛭,我吸走的,不僅僅是你的青春……

那晚,簡生將熄燈睡覺,突然看到樓下矮墻外站著一個人,在夸張地大幅度揮手。仔細看了下,發現是阿措后,簡生咧開嘴笑了。在閱靜中,樓下的男生用口型“喊”,我喜歡你。

原來在這個不是故鄉的故鄉,自己也可以遇見這么浪漫純情與美好的事。簡生也想回一句,但背著光,怕他看不見,就順手拿了塑料雨衣,寫上,我也愛你。然后高高舉起。

突然隔壁卓安房間的燈光亮了,簡生就看到阿措匆匆忙忙地跑走了。她馬上熄了燈鉆進被窩。不出所料,不一會兒房間門被吱吱呀呀地打開了,有人走了進來。

卓安鉆進了簡生的被窩,摟住了簡生的腰,把臉埋在簡生的發絲里。簡生想剛剛卓安可能一直暗著燈站在窗口看,所以決心裝死到底。兩個人都沒有動靜,簡生突然感覺后頸一陣濡濕,就再也裝不下去了。

卓安對不起,求求你別哭了。簡生微微側過臉說。

我就知道你沒睡。濃重的鼻音從簡生后腦勺傳來。

簡生一怔。

簡生,高考的事我知道,你們的事我也知道,你想走我也知道,簡生,我是過來人。只是我在等,等你什么時候跟我說。

對不起。簡生咽了下口水,擠出三個字。

聽我一句,簡生,我從未要求過你什么。他不會真的對你好的,而且你們現在的情況不適合在一起。懂嗎?簡生。不要說我自私,簡生,你是我的,我只有你。簡生,你知道嗎?我當初就是這么碰到我的那個“他”的,在跟你一樣張狂的年紀,也許更小點,我記不清了。反正就是頭也不回地跟他走了,我們到別處一起打拼,我天天等著,做夢都想著兩個人衣錦還鄉的那一天,到頭來,卻是和你,兩個人獨自回來的。你忘了嗎,只有我跟你。

那他呢。第一次聽她講有關父親的事,簡生忍不住問了句。

也許還在。也許不在了。

一陣沉默后,簡生干澀地開口說,我自己會管好我自己的。

她終于想起來了,小時候媽媽常拉著她在那棵胡楊樹下,等著爸爸回家。

卓安也許真的老了,簡生想。她既然都知道了自己和她是一個模子里刻出來的,就應該知道自己會和當年的她一樣做選擇。

五

剛走到阿措家,阿措的媽媽看到是簡生就猛地關了門。簡生站在風里,一時語塞,她上前拍了拍門,喊道,阿姨,我找阿描。

門被隔出一條縫,一個中年女人的腦袋伸出來,扯著嗓子喊,你們一家子甲米都有病是吧,怎么你媽剛來鬧過你又來鬧!阿措都說不認識你們了還來做什么?

簡生聽完,突然間,忘了,不,是不知道自己來這里做什么了。

她站了一會兒,高空中傳來布達拉宮遙遠而又悠揚的鐘聲,震醒了她。

她轉身,回家。收拾了衣服,提著灰布箱,穿過戈壁,古老的石層上用明艷的顏色勾畫了三只眼睛的圖騰,看著簡生一步一步登上峰頂,用松柏枝燃起桑煙,撒了一杯卓安最愛的青稞酒,決絕地抓起龍達,像要捏碎似的攥在手里,看著灰蒙蒙的天,使盡全身的力氣撒向天空中。

一個人的祭祀,不成文的祭祀,只為你,卓安。我放手了。

卓安,你放心,我不會走你走過的路,因為拜你所賜,我是一個人走的,而你當初是兩個人走的。但還是謝謝你,讓我有勇氣放開你,放開這里。

卓安,卓安,我沒長大的媽媽啊,要學會照顧好你自己。最后,謝謝你的愛。

卓安正在買菜,想著最近該怎么給簡生補一補讓她去復讀,熙熙攘攘的人群中看到前面有個人提著箱子很像簡生,沒有身高優勢的卓安不顧淑女形象,踮起腳伸長了脖子,可都是滿滿當當的人頭,只好提起藏青色的裙裾使勁往前擠。剛擠過去,就不見了。

六

簡生仍在路上,眼角已經被高原的風吹出了細紋,雖然一開始,她只是把這與沿途的荒蕪風景無關的旅行,當成人生的一次蓄謀已久的暴走。

一路跋涉似修行,簡生第一次覺得自己生活了這么久的生活有多么濃稠,待身心都從那市井與滯古的陰濕小巷里爬出來,她明白了,為什么那么愛美術的卓安一直畫不好畫。

卓安從離開種著古楊樹的地方開始,就一直都把自己關在小巷這個密閉容器里發酵,由內到外,早已經死透爛盡,卓安要是想復活只有一條出路,就是從里面出來。

簡生背著邊緣滿是油墨鉛漬的畫板,到處走,到處畫胡楊,希望其中一棵,就是自己夢中的那棵,也是卓安離開的那棵。

她想找到離開前的卓安。

她再次夢到卓安一臉的淚拉著她,一路走,她一回頭,那棵老楊樹漸行漸遠,慢慢變成視野里的一個黑點,最后恍然跌落。醒來時竟也是一臉的淚。

第二天路過一個荒廢的村口,裸露的土層中臥著一個風干的樹樁,旁邊立著一塊石頭,上面寫著一個字“簡”。

(指導老師:黃忠)