掏光了銀子也要搶救

如果您是二十年前認識的方繼孝,那么二十年后您撥打他的手機,話筒那端依舊還是那個方繼孝。二十年來,他始終沒有換號。“換了,老朋友可能就找不著我了。”

而在不久前,正是因為“不變”的手機號,讓方繼孝撿了個漏。一位年屆九十的信札經營者,想兜售一批信札,第一個電話就打給了方繼孝,可倆人至少已十年沒有聯系。老人告訴他,如果這個電話無法撥通,那么下一個電話會打給拍賣公司。為啥第一個想到了方繼孝?老人說:“我信他。”

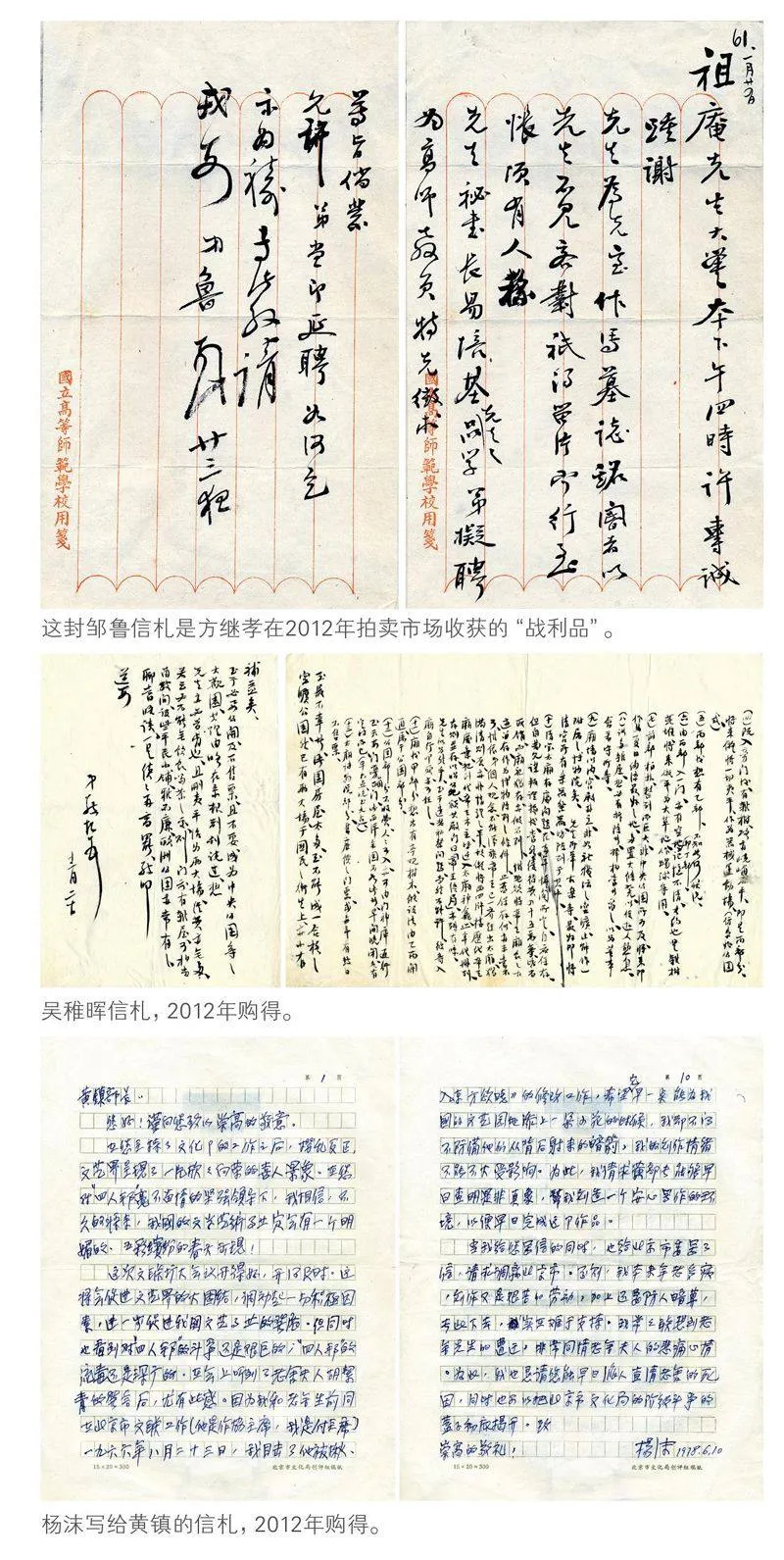

講信用,方繼孝一直堅守著。在信札收藏圈打拼二十余年,圈內人只要有好東西,總愛往他那兒送,因為只要相中,他會立馬結賬,絕不拖款。上了拍場,也是一樣,所以京城各大信札拍賣會上,方繼孝絕對是最受歡迎的常客。2012年,又是一個豐收年。“花了六七十萬元,搶救了不少與專題相關的信札。”說到這,方繼孝像是打了一場“勝戰”。

其實,在方繼孝的心中,有一份清晰的收藏計劃表。他把自己的收藏分為了三大專題:

第一類是中國近現代文化名人信札,下分三個小專題,分別是:中國近現代以來對中華文化有推進作用的文化名人信札,比如嚴復、王國維、陳獨秀的信札;中國近現代教育家信札,重點是參與大學創建的教授、學者信札,比如京師大學堂歷任校長信札;中國近現代名校名師信札,如朱自清、聞一多的信札。

第二類是中國近現代以來政治人物信札,但純軍閥、純政治家、漢奸的信札不在此列。這里所謂的信札是與中國政治活動緊密相關且與文化相結合的名人信札,比如孫中山、吳稚暉、鄒魯的信札。

第三類是新中國建立以來卓有建樹的中小文化名人信札,比如郭小川、劉紹棠的信札。長久以來,這類信札并未進入收藏家的視野,但最近幾年方繼孝將它們列入了計劃表。這一專題還包括新中國建立以后著名小說家的信札,比如《暴風驟雨》作者周立波的信札。

按照這份計劃表,方繼孝在2012年的拍場上“見好就收”。比如一封國民黨官員、首任廣東大學校長鄒魯寫給國民政府委員會主席譚延的信。方繼孝原先收藏有一封鄒魯信札,但內容與教育無關,而這封信恰好體現了他對教育事業的執著。當時鄒魯任廣東大學校長,正不遺余力廣攬人才,此信即是希望任職于譚延部下的易培基能到廣東大學輔佐他的工作。為了表達自己的誠意,鄒魯還將一份敦請書隨信寄出。“這封信可以說是易培基人生的一個轉折點,它記錄了易培基走出政界、邁進教育界的重要一步。”

還有一封信札,方繼孝也買得頗為得意。這是一封國民黨官員吳稚暉寫給故宮博物院首任院長易培基的信,內容是商討將故宮東側的太廟世紀壇辟為中山公園,而當時易培基正籌建故宮博物院。另外,吳稚暉是中法大學的創始人,7Wv//fWiCQI8QwLkQbfNIg==在教育史上,他是一位教育家,這正好也在方繼孝的計劃表內。

有意思的是,這兩封信都曾在2010年中國嘉德春拍中現身。當時一同付拍的還有于右任、汪精衛、李烈鈞等人的信札,幾十封一組,作為一個標的。“你知道拍了多少錢嗎?才5萬多!”時隔兩年之后,僅方繼孝拍得的鄒魯信札,加上傭金,價格已近4萬元。吳稚暉信札則花了他5萬元。還不止這些。這組信札被分開拍賣——于右任的7萬元、汪精衛的15萬元、李烈鈞的3萬多元、鄒魯的另一組信札4萬多元,還有幾封信札拍了6萬多元……方繼孝粗算了一下,“兩年時間,5萬多元就變成了40多萬元。”

漲!恐怕是2012年信札拍賣市場留給方繼孝最深的體會。“最明顯的是胡適、梁啟超的信札,三五年前才七八萬元,2009年就漲到十幾萬元,現在都上百萬元了。”如此漲速,讓方繼孝有些招架不住。“去年,我在拍賣會看中一封董必武信札,委托他人在現場舉牌,我一直叫到5萬,突然,一個買家一口加到10萬,我只能放棄。”或許是在信札收藏圈打拼得太久,在他的腦海中,總是浮現一二十年前的價格,一旦與今天的價格撞到一起,方繼孝會覺得“不可思議”。“上世紀90年代,我買了三封董必武信札,每封才3000元。”在如今實力雄厚的大買家面前,方繼孝時常“望洋心嘆”。

盡管要付出更大的代價,但方繼孝依然會“盡力搶救”。在采訪中,方繼孝說的最多的一個詞,也是“搶救”。在他眼中,每一封信札都是孤品,具有非常重要的文獻價值,而收藏它們才是真正意義上的收藏歷史。可買不起貴的,怎么搶救?方繼孝另辟蹊徑——買那些不被大買家所重視的“生僻”人物的信札,比如楊沫、吳稚暉、鄒魯的信札。這里,方繼孝看中的不是名頭,而是內容。

一封當代女作家楊沫寫給當時文化部部長黃鎮的信,起拍價6000元,幾輪爭奪后,方繼孝最終以15000元拿下。“這封信里,楊沫給黃鎮講了不少‘文革’期間作家群的內幕,上面還有黃鎮的重要批示。”另外三份馮雪峰、陽翰笙、樓適夷的“交代材料”,從品相看,有明顯的水印,但因為內容有助于研究“文革”歷史,所以方繼孝毫不猶豫地以9000元的價格收入囊中。“我最看重的是文獻價值,買信札就是為了研究。”六部《舊墨記》著作,即是方繼孝研究成果的最好證明。不過,有一點讓他感到了揪心,那就是目前信札市場哄抬價格的現象,“很可惡!但有時候為了研究,即使掏光了銀子也要去買”。

當然,也有令他欣慰的一面。這些年,收藏書札的人有增無減。“像我這樣玩了幾十年信札的收藏家幾乎沒有退場。而且還有不少新生力量的加入,比如事業有成的中青年、研究文獻的學者、其他收藏類別的藏家等等。”為什么那么多人開始中意信札?方繼孝坦言,這個市場的“盤子”并不大。與高端書畫、瓷器等收藏類別相比,信札的價格要低得多。拿一幅購買齊白石畫作的錢,就可以盡收大部分信札精品。但信札的文化內涵、文獻價值又是“無以倫比”的,從這個意義上來說,目前它的價值仍然有待于發掘與重視。

可喜的是,越來越多的人開始關注信札收藏、了解信札內涵、重視信札價值。今天,在信札收藏的路上,方繼孝也不再只是一個收集者,而成為了一個收藏研究者、一個文化發現者、一個文獻搶救者。

鏈接

拍場年輕面孔越來越多

◎文/本刊記者 夏宇

作為已有多年藏齡的信札玩家,石建邦發現,2012年拍場上競買信札的年輕藏家越來越多。“這些年輕藏家中有一些是書法愛好者,因無力承受近現代書畫的高價,轉而將目光投向了相對物美價廉的信札,而且往往能有不錯的收獲。”在石建邦看來,信札收藏及其在市場上受追捧的熱度都在升溫。

之所以信札能獲得眾多年輕藏家的垂青,與其自身的諸多特點有關。石建邦告訴記者,許多名人信札的內容都與重要的歷史事件直接相關,可以從作者的角度為歷史研究者和愛好者提供很多細節和生動的故事。實際上,不少史實都是通過對信札的研究才得出了最終的結論,乃至一些歷史的空白通過信札才得以補全,其豐富的歷史價值由此可見一斑。“這也是我收藏信札的一個重要原因。”石建邦說。

除了歷史價值外,信札的藝術價值也毫不遜色。“那時侯,專業書法家不多,人們的書法水平普遍較高,無論文人墨客還是商賈官吏都有習字之風,他們的書法水平即使放在當今,與專業書法家也不相上下。”于是,每有閑時,石建邦便會細細欣賞他的信札藏品,品味其中蘊含的文化內涵,悠然自得,樂趣無窮。他頗為感慨地告訴記者,隨著時代發展,用毛筆書寫的信札已經漸漸消失,現在人們連字都很少寫了,像當時那種研習書法的風氣恐怕也將一去不復返,這也算是給信札又添了一分紀念意義吧。

那么石建邦的信札藏品都是從哪里淘來的呢?石建邦說,前幾年他經常能在舊書店和書攤上淘到一些有意思的信札。“當然,拍賣行也是收藏信札的重要來源之一,只不過價位通常較高,淘寶的樂趣也會相對降低一些。”石建邦還向記者透露了一個獨特的“淘寶”渠道——“報紙、雜志等媒體人士以及名人后代在清理書信之時,在發現一些被埋沒的名人信札后,有時也會拿出去賣,這可是一個淘寶的好時機。”

而當記者向石建邦詢問有何“重頭”藏品時,他卻表現得很淡然:“這沒有什么好提的,對我而言,收藏信札并不是為了升值。”

不過,石建邦對信札如今的市場行情有著自己的看法,“近現代著名文人學者的書札在市場上普遍受到了追捧,例如朱自清、錢鐘書、季羨林等人的信札,通常價格比較高。從長遠來看,隨著了解和喜歡信札的人越來越多,其升值空間還是比較廣闊的。”

值得一說的是,石建邦發現近年來信札收藏市場的贗品有增多的趨勢。“不久前,我發現市場上出現了一些偽造的名人信札,而且數量還不少,這值得收藏者警惕。”</