歸真堂事件反思:“動物福利主義”的因,“行政許可制度”的果

鄭 彧

(華東政法大學國際金融法律學院,上海200042)

2012年2月1日,中國證監會依照其行政許可公示程序公布了一批待發行審核的首次公開發行股票(IPO)申請企業名單,其中包含以活熊養殖和活熊取膽為主業的福建歸真堂藥業股份有限公司(以下簡稱歸真堂)。名單公布后,遂引發網友、亞洲動物基金組織和其它動物保護人士對歸真堂申請上市的責難。2月14日,北京愛它動物保護公益基金會聯名馮驥才、崔永元、陳丹青等72位知名人士向中國證監會遞交吁請函,明確反對歸真堂上市。而在2月16日中國中藥協會會長發表“熊吃完東西后就能去玩了,熊在整個過程中沒有什么異樣,看起來還挺舒服”1的言論后,公眾對“活熊取膽”的反對聲愈加強烈,并引發了關于中國證監會是否應該同意歸真堂上市申請的激烈爭論(以下簡稱“歸真堂事件”)。歸真堂事件看似是動物保護主義者與歸真堂的權益糾紛,但在更深層次上,歸真堂事件至少折射出三重值得反思的議題。

一、歸真堂事件的第一重反思:以道德抑或法律為準繩

(一)對立的聲音

歸真堂事件爭議的表象體現為以“活取熊膽”為主營業務的歸真堂是否符合法律法規所規定的上市條件。持“動物福利主義”2的動物權利保護主義者認為,無論是“活取熊膽”還是“無管引流”都不可避免地給熊(作為動物)帶來長年累月的疼痛,為避免并非為人類生產、生活所不可或缺的“熊膽入藥”的需求而給黑熊所帶來的痛苦,全社會應取締“活熊取膽”的商業行為,由此也應消滅一切與熊膽貿易相關的企業,因此歸真堂上市的基礎條件并不具備。與此相反,支持歸真堂上市的觀點認為,擬上市公司只要不違法不違規,證監會便無權力阻止其走正常的上市流程。國內沒有法規限制活熊取膽,而用動物做實驗的上市公司并非只有歸真堂一家。因此,只要歸真堂合法合規從事經營,證監會沒有充分理由否決其上市申請。3

(二)各自的依據

反對者在“動物保護主義”的倫理道德下,將歸真堂的業務在以下三方面定性為非法。

第一,2001年衛生部已明確規定“不再批準以熊膽粉為原料的保健品”4,且2010年新版《中國藥典》已去除虎骨、犀角、熊膽等動物制品作為藥引,也已不再新增瀕危野生動物藥材資源,因此歸真堂所主營的熊膽業務不符合《首次公開發行股票并在創業板上市管理暫行辦法》有關上市公司需符合國家產業政策的規定。

第二,公眾反對歸真堂上市的浪潮會導致歸真堂的經營環境發生重大變化,且我國未來必將陸續出臺各類動物保護法律法規,熊膽行業經營環境可能發生重大變化并對歸真堂的持續盈利能力構成重大不利影響,因此歸真堂的業務不符合持續經營能力的要求。

第三,歸真堂違反衛生部《關于不再審批以熊膽粉和肌酸為原料生產的保健食品的通告》的規定而擅自出售未獲得保健品批號和藥品批號的熊膽茶,侵害消費者健康權,損害社會公共利益,存在違法行為,不符合中國證監會對于發行人在最近三年合法性的要求。5

然而,支持論者認為指責歸真堂“活熊取膽”違法并沒有明確的法律依據。因為野生動物保護法只是規定“禁止獵捕、殺害國家重點保護野生動物”,而歸真堂活取熊膽不涉及獵捕和殺害野生動物,并且我國的法律也沒有關于禁止虐待動物的規定,所以歸真堂以“活熊取膽”為主營業務申請上市并沒有違反任何法律。6

(三)爭論的本質:道德與法律的取舍

在動物保護主義者所賦予的“人道主義”意義下,歸真堂事件所折射出的第一個問題指向,是否應該以“動物福利”價值觀為核心的道德標準替代以“合法性”為特征的法律標準,以之作為判定歸真堂是否滿足上市條件的標準,即對待歸真堂IPO申請的“道德標準”與“法律標準”的取舍問題。

一旦前述爭議的本質被提煉出來,則無論是法律實證主義所累積的歷史經驗還是業已形成邏輯體系的法哲學理論都可以明確指向一個現成的答案——“法律至上”:在現代社會,雖然法律作為社會所共同遵守的規則是在基于道德的基礎上提煉并生成的,但道德并不代表法律也不可替代法律。法律與道德的關系雖為互補但不可彼此替代或涵蓋,“法律與道德是相互區別的,道德推斷給了我們一門主觀的科學,而法律推斷給了我們一門客觀的科學”。7在法律與道德通常會發生聯系的有關司法立法、法律規范的解釋、法律適用以及司法自由裁量的四種場合中,法律所具有的一般特征通常都會導致法律與道德間的某些對立,因為“法律”的概念包含了統一性、規則性和可預測性等諸多理念,依照法律展開的司法活動也應受法律規范,尤其是受法律規則所支配。8而“道德是一套對于他者的義務(他者不僅僅是其他人,這種義務可能延伸到動物身上,或更重要的,能延伸到上帝),這些義務被認為會制約我們對嚴肅的人類行為問題作出的、僅僅顧及自我利益的、情緒的或感情的反應……盡管道德所起的作用是制約我們的沖動,這并不必然就使道德成了一種理性”。9因此,總體而言,具有統一性、規則性和可預測性的法律會趨向提供滿足社會道德感的結果,但在具體案件中,法律規則天生的機械運作方式會導致法律結果與社會道德所要求的結果沖突的局面,10而法律又是通過這種與道德可能的碰撞得到進一步的發展,最終體現已經得到公認的道德。因此,從這個意義而言,歸真堂能否上市最終還應取決于其是否能夠滿足現有有關上市的法定條件和要求。在逐步走向“依法治國”的背景下,對于歸真堂是否可以上市的解答其實還是要回到“合法性”這個命題上,即如果歸真堂符合全部既有的法定條件,則無論歸真堂的主營業務是否存在道德層面的可指責性,在法律層面并沒有否定其上市申請的充分理由。

(四)本文的基本觀點:以事實為依據、以法律為準繩

基于前述分析的前提,筆者希望在此結合以往從事證券法律業務的一些經驗和體會,依據現有公開資料,對照《首次公開發行股票并在創業板上市管理暫行辦法》(以下簡稱《暫行辦法》)11的相關規定,圍繞本次事件中爭議較大的歸真堂的業務和上市條件“合法性”的問題做一下簡單的分析和說明。

其一,《暫行辦法》第12條要求“發行人應當主要經營一種業務,其生產經營活動符合法律、行政法規和公司章程的規定,符合國家產業政策及環境保護政策”。從現有披露資料上看,第一,歸真堂只從事熊膽汁采集和加工活動,所以其能夠滿足證監會有關“主營業務突出”的要求;第二,雖然國家已經禁止捕殺、狩獵野生黑熊,但國家是以特別許可證形式允許黑熊養殖企業的存在和對人工養殖黑熊的熊膽加以利用,12而且國家發改委也沒有像針對風能、太陽能等產業那樣就黑熊養殖出臺任何的產業限制政策,加之歸真堂合法持有原林業部(現國家林業局)的養殖黑熊許可證、衛生部生產熊膽粉的生產許可證和國家藥監局頒發的藥品批號,因此歸真堂違反“國家產業政策”的觀點也不正確;第三,目前所有企業申請上市都要過環保關,一些高污染、高耗能企業(如化工、紡織、鋼鐵)還需要專項環保核查。13歸真堂雖不屬于需進行專項環保核查的企業,但在保薦人的保薦意見、保薦機構的工作底稿和律師的律師工作報告中必定對歸真堂環境保護合法性的證明文件(比如當地環保局出具的意見函或同意函)有所體現。因此在現有的發行監管規則下,我們有理由相信歸真堂在上市申請材料中已經充分證明了其主營業務、產業方向和環境保護等方面的合法性。

其二,《暫行辦法》第14條要求“發行人應當具有持續盈利能力,不存在下列情形:……(二)發行人的行業地位或發行人所處行業的經營環境已經或者將發生重大變化,并對發行人的持續盈利能力構成重大不利影響”。從媒體的調查數據上看,歸真堂在黑熊養殖規模上雖不是行業老大,卻也名列前茅,具備相當的行業地位。同時在“熊膽入藥”的中藥傳統配方背景下,活取熊膽行業在未來較長時間內具備合法、長期存在的市場條件。因此,在較短的時間內,“動物福利主義”所倡導的“動物平等論”尚不能撼動我國以熊膽入(中)藥的傳統做法,至少對于“歸真堂的行業地位或所處行業的經營環境會發生重大變化且對歸真堂造成不利影響”的指責也是不成立的。

其三,《暫行辦法》第26條要求“發行人及其控股股東、實際控制人最近三年內不存在損害投資者合法權益和社會公共利益的重大違法行為”。筆者認為歸真堂的業務雖然在動物保護主義者眼中可能比較殘忍,但畢竟尚在國家法律法規允許的范圍下行事,且熊膽汁的提取是用來加工中成藥,似乎有滿足社會公共利益的效用,14因此指責歸真堂損害投資者合法權益和社會公共利益也沒有太多的充分理由。

綜上所述,至少在上市審核標準的“合法性”要求方面,我們還看不到歸真堂違法的充分證據,在其他條件也均符合《暫行條例》的前提下,拋開任何道德層面的因素,的確找不出反對歸真堂上市的合法理由。

二、歸真堂事件的第二重反思:發行監管的“行政許可”制所帶來的尷尬

從表面上看,“道德”與“法律”之爭似乎可以概括出歸真堂事件的矛盾本質,但細思之下,似乎又不那么簡單:如果僅僅是基于對“熊膽取汁企業該不該上市”的道德指責,似乎并不會引發“NGO組織上書證監會要求不予核準”的舉動,然而正是這樣一個針對政府行政許可決定權的“上書請愿”引發了公眾對證監會是否應該核準歸真堂IPO的關注。因此,“道德”與“法律”之爭還僅僅是歸真堂事件爭議的表面現象,以“行政化許可”為特征的現有股票發行監管制度才是助推歸真堂事件走向行政化15和爭議化的根本原因。沒有現行的發行審核制度,即使存在對歸真堂上市的道德性爭議,有關道德的選擇也會在市場內部以“用腳投票”(即通過影響輿論而影響公眾或投資者對購買歸真堂股票的興趣)的方式得以體現和解決。

在西方成熟證券市場,股票發行與上市本身就是兩種目標和理念各不相同的程序:發行(Issuance)涉及的是發行人如何將證券出售給投資者的問題,實質上是增量證券的流動問題;而上市(Listing)解決的是購買股票的初始投資者如何進一步通過有效的渠道(比如通過證券交易所掛牌競價交易)進行二次交易的問題,它涉及的是存量證券的流通問題。從制度經驗上看,上市是為降低證券持有人進行證券交易的成本而進行的制度創新,以證券交易所為平臺的證券上市(掛牌交易)并不是為了幫助發行人籌集資金,而是增加證券的流動性,幫助證券持有人在股份分散化的狀況下實現低成本的集中報價與集中交易服務。因此在監管問題上,發行監管負責解決的是公開籌資過程中的信息不對稱的問題,它本身不會對發行人企業的質地、股票內在價值進行判斷;而上市監管是基于滿足:(1)投資者本身的投資需求;(2)維持證券交易所作為大規模、有效率的專業交易場所的地位、聲譽或名譽而對發行完成后的股票進入場內交易市場進行篩選的活動。這種篩選活動并不局限于有關信息本身的問題(即披露的真實性),而且涉及對發行人企業質地和股票交易價值的判斷(即值不值得在場內集中交易市場進行統一的競價撮合交易),因此上市監管除了保證信息披露要求外還要保證股份流通交易的價值,其對應措施就是由交易所決定是否審核同意股票上市。比如,正是基于發行監管與上市監管如此清晰的定位,美國證券交易委員會(SEC)只負責對公開發行行為的注冊登記(此等注冊登記確認信息披露文件符合法定的格式和具備被要求披露的內容,不對信息披露內容本身的真實、有效、完整進行判斷,更不對信息所反映的公司價值或者證券價值進行判斷)。因此,無論是《1933年證券法》還是《1934年證券交易法》都沒有授權SEC對企業的上市條件設定并實施監管標準,所有的上市標準及其對滿足上市條件的價值判斷都是由證券交易所自行完成的。在這樣的監管分工下,如果在美國出現類似事件,動物保護主義者沒有辦法對監管機構的執法活動施加影響(比如請愿),因為監管機構只負責依據法定的條件和內容對披露文件進行注冊,是否注冊的決定并不涉及道德、價值或者其它因素的判斷,而且通過SEC的注冊僅意味著注冊人拿到其被允許進行公開招股的“準入證”而非上市的“準生證”,是否可以進入公開交易市場進行自由流通交易取決于擬上市證券交易所依據自身的上市規則和商業利益判斷。而且,在非互助化潮流下,境外主要證券交易所已經轉變為一個具有商業利益訴求的營利性組織(公司制),因此在將公司的社會責任作為衡量公眾公司重要標準的今天,諸如動物福利主義的社會責任訴求也有可能產生迫使證券交易所放棄對類似于歸真堂的發行人的上市申請的結果,但這些拒絕上市的決定純粹是一種商業化的決定而非行政決定或命令。無論如何,作為獨立的監管機構不應也不會直接面對有關可能作出道德價值或者商業價值判斷的行政決定。

然而,我國的發行監管和上市監管體系并非如此。雖然《證券法》已經將“發行核準”與“上市核準”區分開來,16但所謂由證券交易所行使對證券上市申請的“上市審核”還僅僅處于口號階段,交易所的上市審核還僅僅是一種依從于中國證監會“發行審核”的衍生程序。從既往的歷史記錄上看,除了證監會主動叫停已“過會”的發行外,17市場上并未出現發行人因為未通過交易所的審核而未能上市的案例。相反,只要獲得證監會的發行批文,發行人就相當于獲得了通向上市之路的“保險”。同時,在所謂的“核準制”下,發行申請人仍要向中國證監會遞交符合證券發行實質性條件的材料,并且由中國證監會對發行人的申請材料及內容進行實質性審查,發行人只有通過中國證監會審查后才可以發行證券。18而在前述的發行審查過程中,無論是發行監管處的預審員還是發審委委員,都會對發行人和證券的價值提出質疑,并有權基于對證券價值的質疑而否決上市申請。19可見,我國的發行監管仍然是在“核準制”的大旗下行“審查制”之實。在名義的“核準制”下,“上市的閘口牢牢把控在監管層手中,最終的結果就是,企業在發審委門口排起長隊,哭著喊著變著法兒地要擠進去”。20正是基于現行的發行監管體制,當由政府替代市場對企業是否具備上市的價值做出判斷時,對于任何發行人或者證券價值的爭議或矛盾都會指向作為監管者的主管機關的行政決定或命令,政府作為該等決定的裁決者會自然而然地被牽涉到爭議之中。比如,在歸真堂事件上,有關動物保護主義下的道德價值取舍的巨大輿論壓力和爭議,就有可能影響作為代表國家行使證券監管職權的中國證監會在“法律適用”問題上過多地考慮“道德”的因素,而不是嚴格的依法辦事。這樣,無論監管機關最后做出什么樣的行政決定都會引起相對方的不滿、指責和異議,監管者或者監管體制在輿論的“風口浪尖”中就會被動地處在原本可以避免的直接面對“道德”和“法律”選擇的尷尬境地。

在目前的局面下,雖然筆者真切希望中國證監會能夠將“依法治國”的法治理念充分體現于歸真堂的上市審核過程之中,頂住輿論的壓力核準歸真堂公開發行并在創業板上市的申請,但就目前中國證監會對歸真堂事件所做出的“證監會已經關注到社會對于歸真堂上市的爭論,正在按程序征求相關主管部門的意見……按照相關規定,證監會對企業上市進行合規性審核,并就是否符合國家產業政策要求等向國家有關部門征求意見。目前,歸真堂正處于落實反饋意見中,尚未進入初審階段”21之回應來看,筆者認為歸真堂的上市申請已“兇多吉少”,其結局很有可能出現以下兩種情形:其一,在更高級別行政機關的協調或者批示之下,國家發改委或衛生部以行業主管機關的身份否定“黑熊養殖”和“活取熊膽”作為國家鼓勵的行業,并將其歸入受限制發展的行業類別,這樣中國證監會就可以“名正言順”地以向國家發改委或衛生部等行業主管機關所征求到的產業意見為依據否決歸真堂的上市申請;其二,在沒有行政協調和行政溝通的背景下,即使作為中藥行業主管機關的中藥協支持和鼓勵發展活取熊膽行業,但中國證監會以盈利能力、財報準確性、披露完整性、行業可持續性等其它“冠冕堂皇”的理由否決歸真堂的上市申請,以回應“社會穩定”、“社會和諧”和“輿論支持”的訴求。

無論如何,如果歸真堂的上市申請通過審核,反對者會認為政府做出了一項于動物保護不利、于國際潮流不符的“壞政”,歸真堂事件的主要矛盾就會從從事“活取熊膽”業務的歸真堂與動物保護主義者有關“動物倫理主義”的爭論轉向動物保護主義者及其支持者與作為監管機關的中國證監會圍繞“行政審批合理性和合法性”的爭議;而如果不允許歸真堂的申請過會,則在歸真堂無明顯法律、財務和披露瑕疵的情況下,僅僅因為動物保護主義者的上書及發起的輿情就影響證監會的決定,這無疑又違背了“法治”的原則。因此,從這個意義上說,歸真堂事件折射出的問題并不僅僅是“道德”與“法律”的矛盾,而是現有的在“核準制”名義下行使“審批權”的發行監管制度的尷尬。

三、歸真堂事件的第三重反思:發行監管的邊界與制度設計

歸真堂事件的第三重反思其實是基于現有“名義核準制、實質審批制”的尷尬境地下的反思,其核心可以回歸到一個今年以來討論得比較熱烈的話題:“IPO不審行不行”,22即如何反思與推動證券發行監管制度的實質性改革。

(一)發行監管的本源

監管可被理解為國家行政機關或市場組織者為保證證券市場運行的規范、穩定,保證市場主體行為的合法性而施加于市場主體的外部性行為。23以政府為主導的強制性監管的作用在于:第一,缺乏強制性的監管(比如強制性披露)將會使發行人隱瞞或誤導一些對投資決定有用的信息;第二,沒有以披露為核心的強制性監管,承銷成本與內幕人員的薪水及津貼將會過大;第三,沒有強制性披露的監管措施,不利于在市場中建立“公共信心”;第四,沒有強制披露監管系統,無法保證在公法及私人自治組織層面確保發行人及參與人進行最佳的披露;第五,沒有強制披露監管系統,無法保證民事或刑事訴訟的順暢執行。24簡而言之,監管是在零和博弈結構下為約束市場主體貪婪私利的需要而設置的一種外部性義務,這種外部性行為是防范市場主體私利性所引起的不公平競爭的一個重要手段。通過政府的外部監管可起到的作用在于:第一,由于證券市場的博弈信息具有公共物品屬性,只有依靠政府規定的強制披露監管才具有效率;第二,依靠私人獲取信息的成本巨大,不可能滿足充分獲取的效果,必須依靠政府的強制力約束以減少市場投資者獲得信息的成本;第三,自我規制下的信息披露效果有限,市場自我監管容易忽視市場主體行為因私利性導致的不對稱披露的概率,只有通過政府的監管才能強化博弈主體進行披露的義務與責任;第四,為實現市場有效目標,需要存在強制性披露的信息以優化理性投資者進行信息分析、篩選的能力與機會。25

基于此,作為證券監管的一個組成部分,證券發行監管也只應為證券市場主體博弈中可能存在的失衡問題(如信息不對稱、不公平交易等)提供解決之道,證券發行監管并不應當對發行人或者證券本身的價值進行審查或考慮,監管者做不好、也做不到對證券價值進行判斷和把關的“看門人”的角色,有關證券的價值審查還是應交由市場和投資者來進行決定。

(二)發行監管的邊界

如前所述,證券監管原本只應存在單一的、有針對性的監管目標,即維護市場博弈過程的公平、有序,除此之外,證券監管活動不應承載諸如“促進市場交易”或“保持社會穩定”等其他功能。作為一種外部性監管,證券監管只應針對市場博弈過程中的信息失衡所引起的博弈不公,監管作用只在于市場自我博弈的約束機制能夠得到國家強制力的保障。而且在零和博弈的市場結構下,由政府介入的證券監管只應承擔起“確保承擔義務的人將會履行這些義務,或如果義務人失信的話,監管機構有辦法去強制他們履行職責”26的職能。

海外股市的發展經驗表明,市場主體、證券交易所和政府是股市三個不同層次的參與者,他們具有不同的利益取向和功能。其中市場參與主體與證券交易所是作為博弈參與者與博弈市場的組織者,他們具有發現交易價值、創造財富、自我約束的動力與基礎,即具備推動證券市場發展的“初級行動團體”功能。在市場零和博弈的結構下,證券交易各參與主體之間因為博弈利益的需要而存在共同的利益訴求,并可自發形成市場博弈規則,此時市場管理職能應由作為交易組織者的證券交易所自行承擔。監管只是承擔對這種初級行動團體的創新行為合法性的保障工作,三者各司其職,相互合作和互相制衡。政府所參與的監管只應是一種通過對市場主體博弈行為成本與收益施加影響以實現監管目標的外部性行為,它只針對那些破壞或不遵守市場博弈規則的行為進行約束、調整與處罰,起到保證市場博弈規則正常運行的保障性作用。因此,證券監管只對市場規則起監督、執行與保障作用,是對市場自我監管機制的補充。證券監管既不應該服從于政治需要,也無需承擔經濟調控的職能,它只在以下兩個方面起到對市場自我監管的補充與調整作用:第一,通過立法活動、執法活動以規制、查處違反市場博弈規則的行為,維護市場的公平博弈秩序,保護投資者公平交易的訴求;第二,監管市場組織者、中介服務者的市場中介與服務行為,確保市場運作規則的合理與公平,故原本政府參與的證券監管與市場的關系可以如上圖所示。

(圖示:證券監管與證券市場的關系)

(三)發行監管的重塑

1.發行監管與上市監管的流程再造

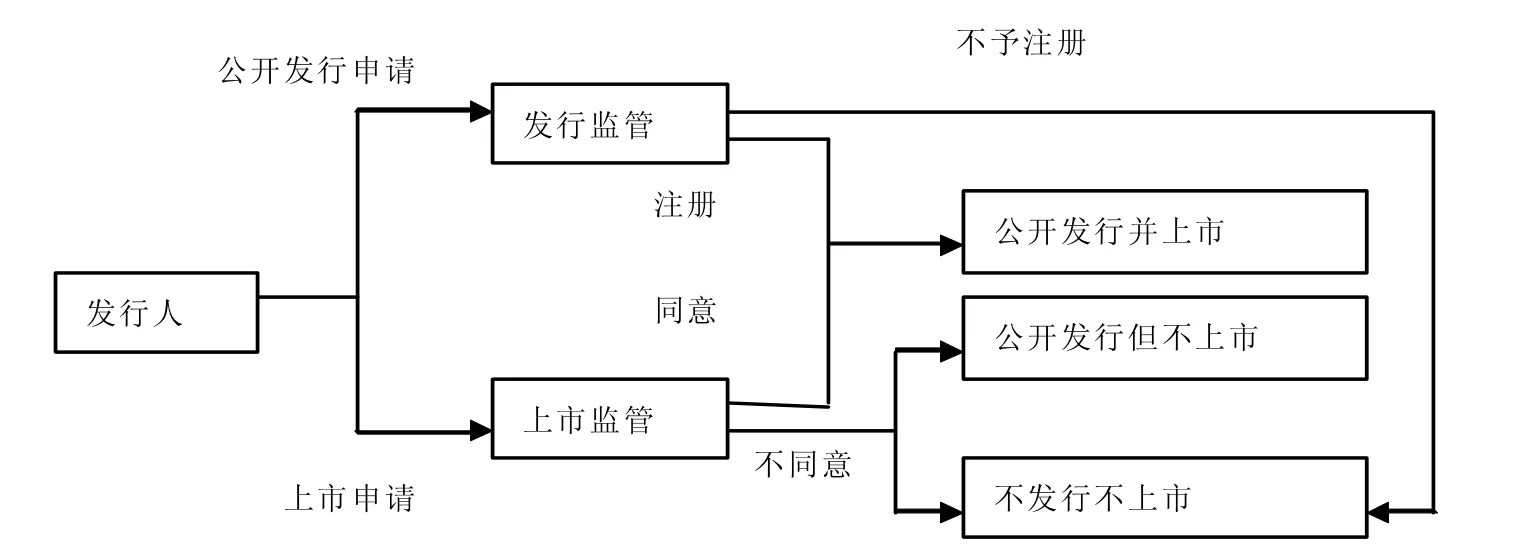

《公司法》第135條規定的“公司經國務院證券監督管理機構核準公開發行新股時,必須公告新股招股說明書和財務會計報告,并制作認股書”和《證券法》第48條規定的“申請證券上市交易,應當向證券交易所提出申請,由證券交易所依法審核同意,并由雙方簽訂上市協議”早已體現“注冊核準”與“上市審核”程序分離的立法意圖。因此,在發行監管中,應將由證監會事實行使的上市審核權交由證券交易所行使,證監會只行使涉及新股公開發行的注冊核準,充分還原證券監管機關只負責行使監督博弈公平的外部監管的角色定位,任何有關證券本身及其交易價值的評判均交由市場決定,真正做到發行注冊與上市審核在監管程序與監管機關上的分離(如下圖所示)。

(發行監管重構下的發行注冊與上市審批示意圖)

2.發行監管程序的優化設計

在注冊制下,監管機關只應關注于公開發行信息披露的規范化。為此,證監會的行政監管工作應側重于制訂信息披露的指引性文件,規范發行人信息披露的范圍、格式和披露程度,負責對發行文件所含信息披露的合規審核,審閱發行文件是否符合信息披露的規范化要求,核查信息披露是否存在前后披露不一致、披露矛盾或披露不清楚的情形。在注冊監管過程中,對于符合法定規范要求的發行文件予以注冊,對于經審閱存在修改需要的發行文件要求發行人補充完整后予以注冊,對于存在重大違反信息披露規范的發行文件不予注冊登記。在注冊登記過程中注意在確保信息披露規范化的前提下將注冊方式格式化與簡單化,減少發行人在發行過程中因履行監管注冊程序而錯失最佳的發行“窗口時間”的情況。

3.證券交易所上市審查權的授予

在發行監管與上市監管程序分離的條件下,證券監管機關應該向作為證券交易組織者的證券交易所歸還上市監管的權力,應由證券交易所自主行使對上市申請的審查與決定,充分實現交易所的一線監管職能。作為擁有直接決定上市申請“生殺大權”的監管者,證券交易所可以對上市申請文件所有的信息披露內容進行實質性審查,證券交易所在上市申請審查中可以主動查證或要求發行人充分證明申請文件所含內容的合法性與法律風險,并且可根據自我驗證、過往審核經驗以及對發行人業務模式的主觀判斷決定是否接受發行人的上市申請。證券交易所可以對那些業務模式、盈利水平、發展前景、披露文件真實性、高管能力存有疑點的上市申請適用合理懷疑原則而不同意其上市申請,證券交易所對于上市申請的決定應是一種基于“商業判斷原則”上的實質審查。

4.發行監管與上市監管之間的制度約束

雖然發行監管與上市監管應在程序、主體、內容和形式上分離,但為防止證券交易所因自身利益而被被監管者“俘獲”的可能,預防因交易所放松上市監管審查而破壞證券市場原本正常博弈結構的平衡性及內部、外部監管機制的有效性,必須在制度層面設計一些既能確保發行監管與上市監管相互獨立也能實現兩者間相互制約的流程。比如,應該在程序上規定即使發行人已經獲得證券交易所對其證券上市交易的批準函件,但在相關發行文件未獲得證監會的注冊登記之前,證券交易所的上市批準函件不具備法律效力,其效力處于待定狀態,即發行監管中的注冊登記成為上市監管審核批準的附生效條件的法律行為,使得發行監管不僅存在“未登記,無發行”的本源監管,而且還具備“無登記,不上市”的制約監督特征。此外,基于“分權制衡”監管理念的考慮,對于已經通過交易所上市批準且獲得注冊但未實際上市的證券,證券監管機構仍有權依據舉報或調查結果暫停或撤銷證券交易所的上市同意函件,即證券監管機關對證券交易所的同意上市決定享有最終的否決權。

四、結 論

歸真堂事件的爭議本質不僅僅在于商業組織成為公眾公司的“道德”和“法律”標準之爭,更為重要的是,它折射出了我國證券市場在發行監管制度上“以行政許可為發行條件、以政府決定為價值判斷”之痼疾。有必要借助歸真堂事件所引發的討論,認真反思我國發行監管制度的改革時機和改革路徑。

注:

1張蕾、王俊秀:《中醫藥協會回應‘活取熊膽’質疑》,《中國青年報》2012年2月17日第4版。

2“動物福利”的提出最早可以追溯到19世紀的英國。1822年,英國國會議員Richard Martin在議會倡議,基于人類的慈善仁慈之心,應當禁止虐待馬牛羊。他參與創建了英國反虐待動物協會,這個協會不久被英國王室所認可,被授予“皇家”稱號。到了20世紀,現代動物福利者遍布西方各地,動物福利的理念廣為傳播,其核心思想是動物福利就是保障動物免遭不必要的折磨和虐待,盡量減少動物的痛苦。

3參見苗慧:《70人上書反對歸真堂上市》,《京華時報》2012年2月15日第B39版。

4《關于不再審批以熊膽粉和肌酸為原料生產的保健食品的通告》(衛法監發[2001]267號)。

5參見它基金:《致中國證券監督管理委員會的吁請函》,http://blog.sina.com.cn/s/blog_7409ca760100x8hj.html,2012年4月1日訪問。

6參見楊文浩:《歸真堂事件:法律與人道別混為一談》,《法制日報》2012年2月24日第7版。

7、8參見[美]羅斯科·龐德:《法律與道德》,陳林林譯,中國政法大學出版社2003年版,第144頁。

9[美]理查德·A·波斯納:《道德和法律理論的疑問》,蘇力譯,中國政法大學出版社2001年版,第4頁。

10 See Roscoe Pound,The Cause of Popular Dissatisfaction with the Administ ration of Justice,29 A.B.A.REP Assn,395,397-398(1906).

11《證券法》只是籠統地對證券公開發行的條件進行了要求,主要發行條件通過授權給中國證監會的方式進行設定。在《證券法》的授權下,中國證監會為擬在創業板上市的公司制訂了《首次公開發行股票并在創業板上市管理暫行辦法》。該辦法對申請首次公開發行股票的股份公司在主體資格、合法性、經營和業績連續性、持續盈利能力、獨立性、規范運營、主營業務、財務指標和募集資金投向等方面提出了具體要求,在現有IPO監管體制下,包括發行人和保薦人在內的全體中介機構都是圍繞該辦法所確定的監管指標進行IPO的申請。

12參見原林業部發布的《黑熊養殖利用技術管理暫行規定》。

13參見國家環境保護總局發布的《關于對申請上市的企業和申請再融資的上市企業進行環境保護核查的通知》和國家環保總局辦公廳發布的《關于進一步規范重污染行業生產經營公司申請上市或再融資環境保護核查工作的通知》。

14雖然熊膽入藥的做法引發對傳統中藥配方的質疑,質疑者對熊膽入藥的效力也提出挑戰,但畢竟這是一個存在已久的古老行業,其用途還是為了增加某些中藥的效用,所以從這個角度來說,活取熊膽又是一個有益于人類福祉的活動。

15指非政府組織(NGO)上書中國證監會,請求在行政審核程序上不予核準歸真堂的上市申請。

16《證券法》第10條規定“公開發行證券,必須符合法律、行政法規規定的條件,并依法報經國務院證券監督管理機構或者國務院授權的部門核準;未經依法核準,任何單位和個人不得公開發行證券”;第48條規定“申請證券上市交易,應當向證券交易所提出申請,由證券交易所依法審核同意,并由雙方簽訂上市協議”。

17如寧波立立電子股份有限公司(“立立電子”)、湖南勝景山河生物科技股份有限公司(“勝景山河”)都是在“過會”后被證監會叫停上市的公司。

18參見張全超:《對我國股票發行向注冊制過渡的思考》,《金融經濟》2008年第22期。

19比如,在對2009年至2011年證監會發審委所公布的有關否決發行人上市申請的決定進行梳理后,可以發現“持續盈利能力不確定”與“關聯交易”、“同業競爭”、“財務作假”和“信息披露不充分”成為企業IPO申請被否的主要原因,至少在2011年IPO申請被否決的原因中以“持續盈利能力存疑居首”。參見汪凡:《2011年IPO被否真相:持續盈利能力和獨立性是主因》,《經濟》2012年第1-2期。

20王磊:《王小石事件再揭企業上市暗箱黑蓋:抓一個證監會官員,動不了證券發審制》,《中國青年報》2004年11月18日第A7版。

21新華社通稿:《證監會:歸真堂尚未進入初審》,《北京晨報》2012年3月5日第A05版。

22該話題是有關新一任中國證監會主席郭樹清在上任之初于內部監管會議上所提出的一個問題的傳聞。在這次內部監管會議上,履新不久的郭樹清主席向與會的發審委委員和證監會發審部官員提出“IPO不審行不行”的問題,由此結合郭主席在其它場合關于放松管制的言論引起社會與輿論界熱議。參見黃利明、陳旭、胡蓉萍:《郭樹清發問:IPO不審行不行》,《經濟觀察報》2012年2月13日第A01版。

23通俗地講,外部性是指外部主體或行為對某一經濟行為進行干預時,其對經濟行為產生的效益或成本。如果外部行為產生的效益高于當事人為此發生的交易成本,則產生正的外部性效應,如果效益低于交易成本,則為負的外部性效應。

24 See Joel Seligman,“The Historical Need for a Mandatory Corporate Disclosure System”,The Journal of Corporation Law,Volume 9(Fal l 1983),p9.

25 See John C.Cof fee,“Market Fai lure and the Economic Case for a Mandatory Disclosure”,Virginia Law Review,Vol.70,No.4(May 1984),pp722-723.

26羅德滔:《證券及期貨市場監管架構的選擇》,載沈聯濤主編:《香港證券市場的監管》,香港證券及期貨監察委員會,2002年,第89頁。