《春之祭》的百年祭禮:身體語言的致敬和反思

慕 羽

一百年前由斯特拉文斯基作曲、尼金斯基編舞、佳吉列夫制作的《春之祭》在巴黎首演,這幾人都是現代藝術史上最具代表性的人物之一。叛逆最終成就了經典;一百年后,成功的致敬被看做舞蹈家實現自我認同與他者認同的成年禮。有人說,《春之祭》就像是打開了潘多拉盒子,里面是現代主義的一切一切;是神是魔、是鬼是妖,抑或就是作為主體的“人”,就在百年前的5月那天,都從盒子中跑出來,其影響直至今天。

《春之祭》不啻是舞壇的關卡,因為那是“現代舞”這個名詞未被發明之前已經張揚的現代舞。《春之祭》首演于1913年5月29日的巴黎香榭麗舍劇院,也被認為是現代音樂和現代舞蹈之始。當幕布拉開,一群扎著長辮的俄羅斯少女擰著內八字腿上躥下跳時,人群就開始騷動了。百年前這種直面人類原始動物性生命能量的舞臺作品非常離經叛道,視聽感受更是前衛大膽,樂器的嘶叫、和聲的犀利、舞蹈的怪異張力以及令人崩潰的節奏將巴黎人的情緒煽動起來。首演當晚,少數的欣賞派和大多數的反感派當場沖突,最終由口角演變為沖撞,進而發展為騷動。這場騷亂的諸多細節,至今仍然被歷史學家津津樂道。這一夜芭蕾和優雅之間的等號從此蒸發,浪漫和體面不再雄霸舞臺。時至今日,《春之祭》已被奉為現代音樂和舞蹈中的經典。

可以說,《春之祭》對于所有現代藝術家的意義,永久地在于它對范式的叛逆或獻祭行為的反思,也在于它對此的堅持和不妥協。諸多舞蹈大師正是秉承了這種精神和態度,而創作出各種不同版本的《春之祭》。然而,尼金斯基的版本卻被“忘卻”了幾十年,只剩下管弦樂總譜,直到1987年,由舞蹈家和史學家聯合美國喬弗里芭蕾舞團花費多年才完成了重建。實際上,此版本忠于原作的程度永遠都是個謎。原來尼金斯基不但語言能力差,難以與人交流,他在當時所設計的舞蹈動作常常令同團的舞者無法明白要領,當年參演的47名舞者也不以遇伯樂為榮,一下臺便努力把艱難的舞步從肢體記憶洗刷掉,而且尼金斯基的后半生都呆在了精神病院,導致他對于人類身心的理解和思想無人傳承。

1930年《春之祭》在美國首次亮相,音樂還是斯特拉文斯基的,跳的卻已經換了1920年馬辛編的舞步,瑪莎· 格萊姆則是馬辛挑選的祭品,擔任眾望所歸的女主角。自此之后,改編《春之祭》成了編舞者最積極參與的運動,有人作過統計,世界各地響應春神召喚的后人,迄今超過百余個。

中芭版 春之祭--群舞

其中包括1937年現代舞大師萊斯特· 霍頓創作的“美國土著版”;現代舞老祖宗瑪麗· 魏格曼1957年的“相逢恨晚版”;1959年莫里斯· 貝雅的“性崇拜版”;1962年肯尼斯· 麥克米倫的“英皇芭蕾版”;1965年莫斯科大劇院瓦西廖夫等人創作的“蘇維埃無神論版”;德國國寶級大師皮娜· 鮑希1975年的“一地泥土版”;1980年保羅· 泰勒使用四手聯彈鋼琴曲創作的“匪徒與小孩”版;1984年瑪莎· 格萊姆首演“祭品”遲至半個世紀后的“90高齡版”;荷蘭舞蹈劇院約翰· 英格2000年的“兩性戲夢版”;昂熱蘭·普雷羅卡2001年的“性本能和性隱私探討”等等……攤開來幾乎每年都有新鮮祭品,甚至不少編舞家都曾多次進行靈魂獻祭,是奉獻還是犧牲則見仁見智。臺灣的林懷民和黎海寧,香港的伍宇烈,大陸的陳維亞、李捍忠、馬波、劉琦、佟睿睿等,華人舞蹈家沈偉、張曉雄、王新鵬等也先后以他們的方式敬過祭奠酒,行過了舞壇名家的成年禮。

不過,有意思的是,斯特拉文斯基一生最不離不棄的搭檔巴蘭欽,無可置疑是令他的音樂在舞臺發揚光大的第一功臣,一生卻沒有碰過《春之祭》,缺席也是傳奇的一部份。恰如斯特拉文斯基后來的創作也轉向均衡、明朗、簡潔一樣,這一點倒與巴蘭欽的新古典主義探索相契合。

一、對“春之祭”的重建

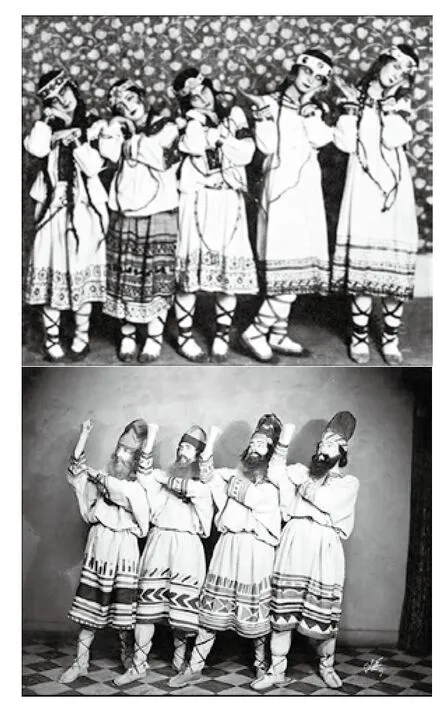

1987年,在原版“失傳”七十余年后,喬弗里芭蕾舞團終于把1913年版本《春之祭》(Le Sacre du Printemps”/“The Rite of Spring")再次搬上了舞臺,希望盡可能地復原尼金斯基的版本。2009年,佳吉列夫俄羅斯芭蕾舞團百年紀念時也再次隆重上演;2013年又適逢《春之祭》百年,原版重建的價值再次獲得確認與肯定。

當年的重建是由舞蹈史學家、編導家米利森特·霍德森(Millicent Hodson)與藝術史學家肯尼斯·亞契共同整理復排的,他們不僅通過整理健在舞者的描述和示范,還對零散的素描、手稿、筆記及珍貴的書信進行了“考證”,包括動作、服裝、化妝、舞臺布景等具體的細節。其特別之處是復原了20世紀初俄羅斯學者型畫家尼古拉斯· 羅里奇的原始主義風格的設計和民族服飾,包括雙頰貼紅圓圈的化妝,像是預示著死亡的循環和生命的輪回。

1913年《春之祭》首演的男女舞者們

1987年喬弗里芭蕾舞團復排版本

《春之祭》最初來自斯特拉文斯基在寫《火鳥》的時腦海中的想象,一場關于斯拉夫民族的原始宗教獻祭儀式,一位處女在野性的舞蹈中被當做犧牲,獻給春之神。其內涵無非是原始、古樸、野性,然而作為一部反思社會現代性的藝術作品,“原始主義”的情感暗流造就了它文化人類學的高度,有“非西方”文化的民族自我識別和他者認同的指向。然而,《春之祭》不是復古,而是蓄意革新。畢竟這部作品被設計者定位于“不用明確的戲劇情節再現當代生活的第一次嘗試”。原佳吉列夫俄羅斯芭蕾舞團的里恩·格蘭諾拉也指出:“尼金斯基這部作品既是對遠古人類祭禮儀式的審視,也指向人類的未來命運:戰爭機器和無辜者的犧牲。”

當年,該劇的設計師考古學家羅里奇在給佳吉列夫的信中介紹了劇情梗概,他們計劃用想象中的儀式來結構劇本,把舞劇從情節的束縛中解放出來:“在我和斯特拉文斯基構思的舞劇《春之祭》里,我的目的是要表現塵世的歡樂和上天凱旋這樣一些能為斯拉夫民族所理解的場景……我設想,第一套布景把我們帶到圣山腳下,綠色的平原上,斯拉夫人的部落聚集在一起舉行春祭。在這個場景里,女巫預言未來,有搶親游戲和輪舞。接下去是莊嚴時刻,從村里領來智者老人,他將神圣之吻印在復蘇的大地上,在祭奠中,人們充滿神秘的恐怖……在塵世歡樂的高潮之后,在我們面前出現了上天的神秘的第二個場景,在圣山上魔石環繞間,少女們跳起圓圈舞,然后推選出一個少女,用作祭獻的犧牲。獻身者在穿著熊皮的老人面前跳舞,最后由長老將這少女祭獻給春神。”作品共分兩幕十四個部分,既有原始人對大地的頂禮膜拜忘情舞蹈,有對大地回春、生命繁衍的陶醉與狂喜,更有向春之神獻禮的人祭。第一幕《大地的崇拜》共有八個舞曲,第二幕《祭獻》有六個舞曲,每段音樂都有標題。無論是音樂,還是舞蹈,都將原始崇拜感召下迷狂的精神狀態表現出來,其風格不僅粗獷,更是粗野、兇猛而粗暴。這種源自于原始人類的野蠻與直率,完全就是對十九世紀歐洲文化傳統的挑釁,因此當時被批評為“褻瀆了優雅”。古典芭蕾有不少死亡之舞,大多是因為男子的情變而由女子化身為冤魂的浪漫主義舞蹈,帶出一種凄美蒼涼的感受。然而《春之祭》是直面死亡獻祭本身,探討的是死亡的價值,以及人與自然的不可調和性。

在《春之祭》中,如同斯特拉文斯基將人們對旋律的專注力轉向為節奏和音色,尼金斯基也將觀眾對造型和技巧的關注轉移到動作質感的變異上。尼金斯基的創作不基于傳統的舞蹈美學,而是用其靈魂創作舞蹈。舞蹈并不意味著一定要浪漫抒情,縱使他有著完美的容貌、身形和舞姿,在著名雕塑家羅丹的眼里,尼金斯基的靈魂更能穿越肉體的光輝。任何動作、節奏和風格的選擇都是基于內容的需要。這個“春天之舞”勢如破竹,身披深褐色粗布麻衣的斯拉夫人的“死亡之舞”并不優美,更不會優雅:雙腳內八字,膝蓋微屈,脊背微駝,胸腹內縮,雙手貼身,面露驚懼,僵硬扭曲的肢體在猛烈節奏中痙攣,其他包括旋轉、跳躍在內的動作均由這個姿勢衍生而來。尼金斯基以大膽的想象和叛逆的創造重新定義了舞蹈和舞蹈美學。

二、對“祭品”的心理挖掘與表達

在眾多舞蹈家重新演繹的版本中,皮娜· 鮑希的《春之祭》最深入人心,滲透了皮娜對女性祭品心理“恐懼”的表達。原始“人祭”與私有制的出現,以及父系氏族社會的確立密切相關。皮娜后現代氣質的作品并沒有與異教的俄國斯拉夫崇尚大自然力量的原始崇拜產生聯系,而是憑借“女性獻祭”探討了兩性所處社會背后深層的文化問題,這是她關于“為什么悲傷”、“為什么舞蹈”的一次深入思考。在作品中,女性身體承載著更多女性主義的內涵,并將理性、價值和經驗層面的東西通過具體可感的身體呈現在了你面前。

這是一個隱喻的空間。作品第一個場景就是一個身著土黃色短裙的女人躺在一條紅裙子上,稍后被選中的獻祭少女將穿著它不停地跳舞直至死去。仿佛是“宿命”降臨在那個做“祭品”的可憐少女身上,這種個人不斷抗爭卻最終淪為祭品的無助、恐懼,實則是對無法掌控的命運的恐懼、對無法避免的死亡的恐懼。該作品奠定了皮娜之舞蹈劇場美學的基石,當然也是其舞蹈創作的轉折點:布滿新鮮泥土的舞臺、充滿巨大張力的群舞、重復推進的獨舞交織在一起,舞者的動作和沉重的呼吸在重復中不斷累積能量,最后紅裙已經不再遮羞,陷入恐懼的半裸女人被大量復雜緊迫的節奏以及不協調和弦、頓音強奏包圍,直至被抗拒死亡的戰栗推至筋疲力竭的最后一刻!這是皮娜最具舞蹈性的作品,與斯特拉文斯基的音樂絲絲入扣。

對于皮娜《春之祭》的解讀會隨著社會經驗的豐富而變得充盈,人與人,個體與群體,男人與女人,人與社會之間的殘酷又微妙的關系恰如人與自然的關系,和諧與博弈始終存在:盡管自然界與人類社會有著實現整個生態系統真正平等的訴求和愿望,但人類踐踏自然,強者欺凌弱者,男性凌辱女性的現象比比皆是,人類中心主義、等級統治、性別歧視一直存在。

鋪滿泥土的舞臺為男人女人們營造了一個祭祀的大地氛圍,大地在此已經不只是一種隱喻,更給舞者們帶來了真實的體驗,這些舞者都不是演員:春之祭禮就是一場男女之間的真實的現實博弈,每個女人都有可能是犧牲品,只是你不知曉而已。然而結局似乎早已注定,即便在沒過腳踝的泥土里精疲力竭地抗爭過,即便那條紅裙子曾在別人的手中傳遞過,即便女人們接受了生產儀式般的瘋狂交媾……然而一切都無法改變一個女性獻祭的命運,那些沾滿了女人們薄薄衣衫和身體的污泥,那些爬上她們臉頰的并與汗水沾黏成泥濘的泥土都是她們抗爭的見證。在這里,男女社會角色的定位就顯現了出來,男性當權者才能決定誰為“祭品”。撲面而來的泥土氣息和殘忍激烈的獻祭讓觀眾如坐針氈,情緒也跟隨劇中的祭祀少女的命運而波動。

通過《春之祭》傳達獻祭少女內心恐懼與掙扎的還有瑪莎· 格萊姆的版本,這是1984年已經九十高齡的格萊姆運用自己標志性的“收縮——放松”技術體系創作的。操縱者的斗篷,捆縛在身的繩索以及奪命的布幔都為死亡的到來重重加碼。值得一提的是,此次百年祭典中,一位近年加盟格萊姆舞團的中國舞者謝晶川擔任“祭品”,這位來自南京軍區政治部前線文工團的新晉舞者受到了諸多肯定,美國媒體贊譽她以強大的技術能力成功進行著心理鏡像的詮釋,給予每一舞步充分的戲劇性強調。

不過,在“祭品”的選擇上,也不都是女性。1974年格倫· 泰特萊改編的芭蕾版《春之祭》中,就選擇了一位年輕男子作為“祭品”,帶出了一種對于“獻祭”的社會性思考。“祭品”不會因為性別差異而有所差別。今年倫敦薩德勒之井《春之祭》百年紀念的重頭戲——2009年愛爾蘭編導邁爾克· 基岡· 杜倫創作的版本,也是以男子作為“祭品”。

三、對獻祭“儀式”和精神功利性的反思或詮釋

在許多創作中,舞蹈雖然與俄國原始部落的處女祭毫無關系了,但在精神主旨上依然堅持著對“獻祭”行為的反復思考,以及對人類學上所謂“通過儀式”的各種當代想象。法國人類學者阿諾德· 范· 根納普(Arnold van Gennep)在其著作《過渡禮儀》(也譯為通過儀式,英文Rites of passage,法文rites de passage)首先提出“通過儀式”這一概念。他認為,各種季節性節日、獻祭、朝圣等都具有“通過”的含義,“獻祭”實際上就是一種關乎生命與死亡的通過儀式。人的生命總是存在一個階段向另一個階段的轉化,在轉化的過程中需要一個“通過儀式”:從一群體到另一群體、從一社會地位到另一社會地位的過渡被視為現實存在之必然內涵,因此每一個體的一生均由具有相似開頭與結尾之一系列所組成:誕生、社會成熟期、結婚、為人之父、上升到一個更高的社會階層、職業專業化,以及死亡。

2009年在汶川大地震一周年之際,內地青年舞蹈家佟睿睿版本的“春之祭”——《舞集· 大地》就是她對因地震而逝去生命的祭奠,作品分為“與祭”、“與敬”、“與生”三個部分,滲透了編導對生命和人性的思考,探討的是生命的價值和尊嚴,以及對自然的敬畏。“獻祭”是以犧牲來表達對崇拜物的忠誠、感激、懺悔和信賴。然而在現代社會,自然界的每一次災難,人類社會發動的每一次戰爭,因社會不公正、不平等、非正義所帶來的人間悲劇又何嘗不是“獻祭”。無論中外,為了推動社會現代化和文明進程,自然界和人類社會卻伴隨著沉重的犧牲與代價。為了追求想象中的現代化發展,為了將經濟發展的“蛋糕”不斷做大,某些城市化和現代化卻是以拆遷掉文化、道德和基本的人性為代價的。民眾的個體權利得不到保證,身體健康受到威脅,生存環境遭受毀滅性破壞,長此以往,我們每一個人都有可能成為現代文明的“祭品”。這樣的“獻祭儀式”蘊含著深刻的矛盾和悖論,最可悲的是,它已經成為我們生活中最平常之事。這樣的痛楚成為某種象征存在于我們的心中。

臺灣林懷民的《春之祭禮.臺北一九八四》的舞臺意象及氛圍就以表現臺北在現代化過程中的亂象為主旨。盡管現代人都有某種“趨利避害”的群體心理和行為模式,但步履匆匆的過客穿越在鋼筋水泥這一“社會現代化”的物質符號中,都不可避免地歷經陣痛,每一個人都是“祭品”。

2011年底,廣東現代舞團駐團編舞家劉琦直面《春之祭》,推出了《裸奔》。從自我與他者結合的角度,剖析和解構了現代人的靈魂:“人們的軀殼在疾步飛馳,緊迫的節奏漸漸把靈魂落下了”,其實真正渴望的是“撇下軀殼,肆無忌憚地讓靈魂裸奔”。在這個版本中,劉琦大膽解構并重構了斯特拉文斯基的作品。該作也成為劉琦“前進· 城市三部曲”的收官之作。

2013年,旅澳臺灣舞蹈家張曉雄為他的《春之祭》寫下了這樣一段話:當群體的意志有了崇高的理由并凌駕一切,你、我都會成為祭品!面對不公不義人們保持沉默,孰知誰會是下一位受害者!當你身處食物鏈的底層,求生的唯一法門是抱團與同化。

2013年,旅德華裔舞蹈家王新鵬創作的中芭版《春之祭》表現的也是一場“祭禮”。旅德華裔編導王新鵬是這樣詮釋為中芭量身打造的新版主題的:“從遠古到今天,我覺得多多少少還都保留著與獻祭一樣的形式。人擺脫不了對自然的恐懼,也擺脫不了自己對欲望的需求;所以要找一種形式,去尋找一個對這個部落、對這個群體、對這個人所期望得到的東西(的獻祭)”。“少女”(曹舒慈、魯娜飾)被選出獻給“大地之神”(馬曉東、邢亮飾)作為“祭品”,為迎接春天,最后她跳舞至死。

無論從心態還是形態上,這個作品更多是從群體狀態入手的。不同于林懷民、張曉雄等版本的是,切入的角度并非去表現現代化進程中的“群體犧牲品”,而是試圖呈現出古老的祭祀情結所包含的對生命的熱望。為此,王新鵬根據中芭群舞演員整齊劃一的特點,特意設計出了縱橫交錯、有章可循的舞臺調度,最多時有60多位芭蕾舞演員共同在場。顯然,他們不必刻意表現出差異,更需彰顯的是蕓蕓眾生的趨同性。就這個角度去理解那些整齊得像“豆腐塊”的群舞,便有了意義。

作品一開始,映入眼簾的就是幾十個半懸空的“蠶繭燈”,由于其逼真的擬態,讓人聯想起“木乃伊”或“吊死鬼”,散發出的死亡之光預示著死亡的宿命即將到來,然而這一切卻是為了迎接那絢爛的春天。紅黑底色的舞臺畫布猶如“火燒云”一般預示著萬物復蘇、生命繁盛的季節即將到來,身著裸色透視裝的舞者們在這生死對比的氛圍中群起而舞。每一位族群男女都急切等待著“大地之神”的挑選,他們跳著齊整反復的舞步,不斷變化著隊形。只有一位女子例外,她披散著頭發,褪去了外衣,面無神色,默默從人群中顯露出來,與大地之神靠近。儀式才剛剛開始,無論是大地之神和少女的雙人舞,還是族群男女的附和齊舞,抑或是大地之神自己的宣言,他都完全掌控著全局。這時,象征“祭品符號”的紅色紗巾從天而降,紗巾象征性地在族群男女中傳遞,但它的目的性十分準確,有人注定會成為“祭品”。獻祭儀式逐漸進入高潮,眾人配對交媾,“蛙式”倒掛或交錯橫移的女子張弛有致地與男子共同完成了生命制造過程,隨后眾人皆目睹并催促著“獻祭少女”完成莊嚴的儀式。為了族群安寧,祭春少女跳起了死亡之舞,此時雖難掩恐懼,卻無法擺脫宿命的降臨,毅然赴死。

中芭版的“祭品”本身雖保留了宿命色彩,其實更體現為一種舍身取義的“獻身”。在中國大陸,個體與群體的關系上,“英雄論”、“犧牲論”和“大局論”占據優勢地位,甚至被認為是一種以信仰為依托的精神崇高。正如王新鵬所言,中芭版《春之祭》最主要的一點,“是把人的一種期望、一種懵懂和一種情感體現出來”。由于東方芭蕾舞者體型和體能上的特質,以及表演方式上的共性,加之服飾設計的雅致,都使中芭的版本帶出了一種“未來感”和一種克制陰柔的凄美。

就編創的角度而言,北京雷動天下現代舞團李捍忠、馬波2000年創作的“雷動天下版《春之祭》”——《滿江紅》異曲同工,在不同歷史時期,對不同行業而言,為追求新生、自由和解放而做出的犧牲則更透出些許悲壯意味,因為他們不愿做“犬儒”。

四、對于“春之祭”的聯想:音樂的抽象或主題的重構

2013年比較令人期待的是美國克羅萊納表演藝術中心所舉辦的為期近一年的《春之祭》百年藝術節(The Rite of Spring at 100)活動,其中比爾· 提·瓊斯與安· 博加特創作的《一祭》(A Rite)引起了諸多關注。瓊斯認為這次跨界合作是21世紀有關《春之祭》社會歷史意義的文本冥想,比如犧牲與重生、個體與群體關系等。瓊斯舞團的舞者們與博加特劇團的演員們碰撞到了一起,已經難以分辨誰是演員,誰是舞者。他們希望在作品中共同探討諸多問題:當一位處女為獻祭跳舞致死的時候,你會是旁觀者,還是同謀者?在當代社會中,是誰選擇了年輕男子作為祭品犧牲在戰場上?又是誰讓年輕女子成為非法交易的犧牲品?

那么,華人藝術家是如何對《春之祭》展開聯想呢?2012年在中國內地的舞臺上其實就已經開啟了百年紀念,此種聯想可以分為兩類。

其一,主題的重構:青年新銳編導的獨舞嘗試。2012年6月在國家大劇院小劇場,一位年輕的舞者顏荷以藝術總監、策劃、編舞、舞者的多重身份用《水語》完成了自己的首個個人舞蹈劇場演出。一個多小時的演出雖然并未完全改變裝置的形態,但當冰的裝置與黑衣舞者在不同的情境中相遇后,解讀的空間卻是完全不同的,分別象征著“源”、“愛”、“欲”、“異”、“滅”、“回”。顏荷說,這個作品大方向講是人與自然的關系,主題是人生的輪回;從小的方面講,是她年輕的生命對生活的理解。

其中,變異了的心只能通往——“滅”,為此顏荷選擇了《春之祭》。這是一段10分鐘的旋轉舞,只有一個動作,即興成分很大。讓人想起源自伊斯蘭蘇菲教派的男子旋轉舞儀式,這個講求苦行和冥想的神秘主義教派相信通過不停的逆時針旋轉可以進入一種通靈的狀態。所不同的是,蘇菲旋轉是最古老最強烈的靜心術之一;而顏荷的旋轉舞則是表現毀滅的過程,后墻背景呈現出心電圖般的日本地震波的波紋,舞的波動、水的波動與心的波動形成共振。那旋轉的舞裙也是黑色的,所不同的是內有紅色的里襯,紅色本身也代表著希望,顏荷覺得人在接近崩潰、毀滅的時候,才會反省,而且還會有一種求生的本能。然而在旋轉舞中,黑色的舞裙一次次把紅色的里襯蓋掉,希望最終被“異心”毀滅掉了。

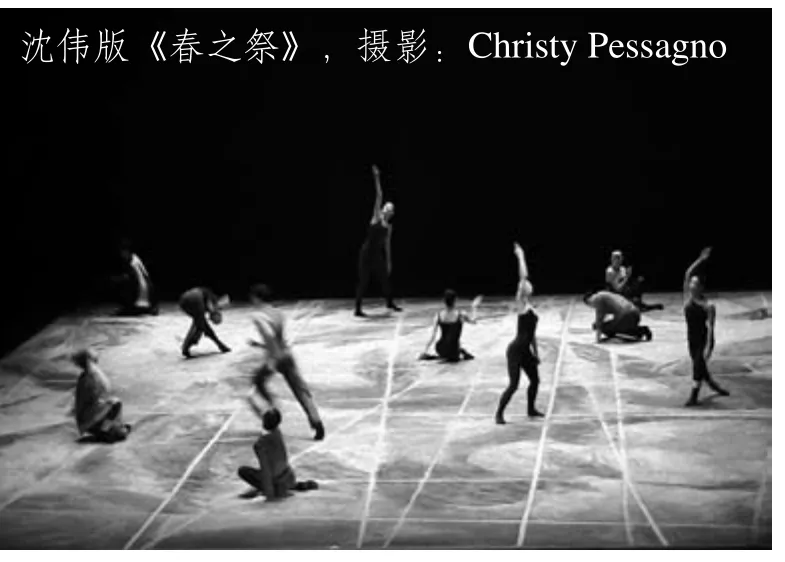

其二,音樂的抽象:知名舞者沈偉運動體系建構的重要作品。2012年底,沈偉舞團在紐約成立十余年后,終于首次率團回國正式與中國觀眾見面,其中就有其最具知名度的《春之祭》(2003)。這是沈偉用身體語言對音樂的抽象闡釋來探究東方“禪”學思想的一次探尋。幾年前,我曾在美國不同的劇場空間欣賞過這個作品,每一次都有不同的感受,因為它會隨著時空的變化和我們的內心之旅而發生改變。禪究竟是什么?或許身體能指引我們方向。身心合一的“身體美學”越來越得到具有國際視野的當代藝術家的重視,整體的“身體審美感受力”(bodily sensibility)正在諸多作品中獲得開拓。

沈偉獨具匠心地使用了鋼琴獨奏的《春之祭》作為自己版本的配樂,純粹的鋼琴樂聲營造了一個純凈感性的聲音氛圍,顆粒性的彈跳音與珠簾般的連奏音配合著靈動的人體縱橫開合,傳遞出某種難以言傳的意境。脫離了原作的基調和敘事的結構,只強化了音樂和身體語言的抽象。舞者們在猶如不規則棋盤中自由舞動,鋼琴樂音的接續和余音延續與舞者身體的重量傳遞契合,個體(自我)與群體(眾生)的運動關系也呈現出豐富的層次變化。圓場、碎步、絞柱、盤腕、云手等東方的運動邏輯不時出現在“棋盤”上,并與身體自然延伸的路徑融合在一起,亂中有序,靜中有動,動中有靜,于限制中更有自由……或許就是反觀內心尋找“禪”的途徑。激烈的音樂與內心的平靜原來也可以合而為一,東方的灑脫飄逸與西方的率真理性并非無法溝通,此版《春之祭》因此獨樹一幟。

結語

2012年至2013年,為了向《春之祭》這個作品首演百年致敬,不同國家的舞蹈人都推出不少主題演出系列,著名編導比爾· 提· 瓊斯、阿庫· 漢姆、韋恩·麥奎格等;著名舞團如喬弗里芭蕾舞團、皮娜· 鮑希烏帕塔爾舞蹈劇場、荷蘭舞蹈劇場、洛桑貝雅芭蕾舞團、莫斯科大劇院芭蕾舞團、舊金山芭蕾舞團等;著名劇場如英國薩德勒之井舞蹈劇場、美國克羅萊納表演藝術中心、莫斯科大劇院等。

值得一提的是,今年,中國并未缺席,自中央芭蕾舞團于5月在國家大劇院推出了王新鵬編創的版本后,雷動天下舞團也于7月舉行的“北京舞蹈雙周”中,重新復排并創新他們的《春之祭》——《滿江紅·踏莎行》。8月底,佟睿睿會攜她的《舞集· 大地》于國家大劇院小劇場“中國舞蹈12天”中亮相。9月,旅澳臺灣舞蹈家張曉雄也將他“臺北/柏斯/北京《春之祭》百年紀念重建計劃”帶到北京,柏斯西澳藝術學院、北京師范大學兩校舞者將實現聯合獻祭。

如果說,《春之祭》誕生后的幾十年中,大多數版本仍側重于對《春之祭》歷史學、社會學、心理學的祭禮闡釋,那么21世紀以來,越老越多的新版本則多是有關《春之祭》的聯想,也不一定要以《春之祭》為題。有的編導嘗試以獨白的形式探究動機;有的編導則大膽去探討音樂肌理與身體語言的關系(如沈偉);有的編導則希望挖掘音樂背后糾結復雜的情感(如阿庫· 漢姆Akram Khan的《伊戈爾的心靈解讀》(in the mind of Igor));有的編導甚至完全規避舞蹈動作,而是從戲劇行動出發,打破舞者與演員的界限(如比爾· 提· 瓊斯的《一祭》、法國當代編舞Thierry Thie· Niang、Jean-Pierre Moulères與著名前衛導演Patrice Chéreau合作的“老年版”)。

百年來,《春之祭》的確不啻為現代劇場藝術的“試金石”。你愿意走進劇場共同參與體驗當代的生命“通過儀式”嗎?

注釋:

[1] Dennis Wu:《這春天,我去了拜祭史特拉汶斯基:<春之祭>99 周年紀》,《Hifi 音響》,2012年第8期。

[2] 巴黎的首演持續到1913年6月13日,首演的騷亂雖然沒有再出現,但類似的情緒依然籠罩在演出氛圍中。其后,又到倫敦公演了4場。同年9月尼金斯基(1890~1950)結婚,其后被佳吉列夫辭退。在跌宕一年后,《春之祭》的音樂終歸是被好奇的眾人接受了。一戰期間,巡演計劃打破的佳吉列夫與尼金斯基再度合作。在經歷了戰亂后,l917年尼金斯基被診斷患有“精神分裂癥”。1920年,佳吉列夫決定重排《春之祭》,卻發現已經無法重建尼金斯基的版本了。

[3] 霍德森的重建版本于2003年和2004年已先后被馬林斯基劇院芭蕾舞團和英國皇家芭蕾舞團搬上舞臺。

[4] 英國最老牌的芭蕾舞團——蘭伯特芭蕾舞團的創始人瑪麗· 蘭伯特(Marie Rambert,1888-1982)受佳吉列夫之邀,于1912-13年間加盟俄羅斯芭蕾舞團,曾擔任尼金斯基版本的排練指導。1979年她與霍德森合作,重建尼金斯基編舞的《春之祭》,1987年才完成,期間去世。

[5] 李文蓓:《二十世紀舞蹈界“春的祭祀”——百年后再看尼金斯基與<春之祭>》,《科技先驅導報》,2012年總66期。

[6] After-the-Revolution.dancemagazine.2013.3.

[7] 朱珊:《經典音樂故事:芭蕾舞劇音樂<春之祭>(斯特拉文斯基)》,《中國廣播網》,載2010年2月4日。

[8] 慕羽:《欣賞“精神分析”的舞劇<尼金斯基>,你準備好了嗎?》,《舞蹈》,2012年第4期。

[9] 林懷民:《云門舞集與我》,文匯出版社2002年版。

[10] 阿諾德· 范· 根納普著、張舉文譯:《過渡禮儀》,商務印書館2010年版,第3-4頁、第10頁。所有的通過儀式都可以區分為三個階段:分隔(象征性死亡)——邊緣(或閾限)(回歸母體)——聚合(再生)。而英國人類學家維克多· 特納(Victor Turner)在《儀式過程:結構與反結構》中則著重討論了儀式過程中的閾限階段。

[11] 轉引自張曉雄新浪微博。

[12] 李迎輝、蔣山:《中芭版<春之祭>首演圓滿成功》,轉引自中央芭蕾舞團博客。

[13] 莫斯科大劇院芭蕾舞團因其團長兼藝術總監謝爾蓋· 菲林遭遇潑酸事件,不得不推遲英國著名編舞家韋恩· 麥格雷戈Wayne McGregor的新作《春之祭》的上演日期(原計劃于2013年3月28日進行首演)。參與此次2月至4月的百年紀念的版本包括:俄羅斯本土著名現代舞家塔緹安娜.巴嘉諾娃(Tatiana Baganova)版、皮娜版、貝雅版等,尼金斯基版本作為壓軸,分別由莫斯科大劇院芭蕾舞團、貝雅芭蕾舞團、烏帕塔爾舞蹈劇場、芬蘭國家芭蕾舞團演出。