對(duì)公共管理研究方法中定量推崇的批判

王印紅,王 剛

(中國(guó)海洋大學(xué)法政學(xué)院,山東青島 266100)

對(duì)公共管理研究方法中定量推崇的批判

王印紅,王 剛

(中國(guó)海洋大學(xué)法政學(xué)院,山東青島 266100)

追溯公共管理理論的起源與演進(jìn),以理性思維為基礎(chǔ)的定量分析始終是公共管理研究的重要方法,并越來(lái)越受到推崇。但是公共管理話語(yǔ)體系的模糊性以及對(duì)“理性人”假設(shè)的質(zhì)疑使得在公共管理中推崇定量分析失去必然性。更為重要的是,研究方法的選擇與學(xué)科的價(jià)值取向密切相關(guān)。如果公共管理的價(jià)值取向就是“效率優(yōu)先”,推崇定量分析并無(wú)不妥。隨著新公共服務(wù)理論的興起,當(dāng)公共管理的價(jià)值取向?yàn)椤肮絻?yōu)先”,更多關(guān)注“民主平等、公民參與”時(shí),過(guò)分推崇定量分析可能會(huì)偏離公共管理的價(jià)值理念。

方法論;定量分析;定性分析;公共管理;價(jià)值取向

研究方法的選擇一直都是科學(xué)研究的重點(diǎn)。經(jīng)濟(jì)學(xué)被譽(yù)為“社會(huì)科學(xué)皇冠上那顆最為璀璨的明珠”,重要的原因就是研究方法的明確和成熟,經(jīng)濟(jì)學(xué)已經(jīng)發(fā)展出一整套分析框架與工具,并正在向著更為精密與恢弘的體系演進(jìn)。德國(guó)當(dāng)代著名法學(xué)家卡爾·拉倫茨先生指出,法學(xué)之成為科學(xué),在于其能發(fā)展及應(yīng)用其固有的方法[1]。中國(guó)法學(xué)知名學(xué)者徐祥民先生也指出,一門(mén)學(xué)科有沒(méi)有科學(xué)完整的方法論,不僅是其成熟與否的重要標(biāo)志,而且是它能否得以順利發(fā)展的基本前提和必要條件[2]。

公共管理同樣如此。但是作為管理學(xué)的一個(gè)重要分支,公共管理學(xué)在研究方法的探求方面可以說(shuō)是空白①筆者在中國(guó)知網(wǎng)和維普嘗試各種關(guān)鍵字,只找到了2篇有關(guān)公共行政研究方法的論文,公共管理研究方法的研究并未得到學(xué)界的關(guān)注與重視。,并不是公共管理的研究不使用研究方法,追溯公共管理學(xué)的起源,學(xué)者們一致認(rèn)同公共管理學(xué)來(lái)自于公共行政學(xué),雖然對(duì)于公共管理與公共行政的關(guān)系國(guó)內(nèi)外學(xué)者存在著不同的觀點(diǎn)。縱觀百年公共行政發(fā)展過(guò)程的方法論,個(gè)人主義的理性思維與經(jīng)驗(yàn)的實(shí)用分析方法是其顯著特征[3]。理性思維的理論基礎(chǔ)是期望效用理論、邊際效用遞減理論,這些理論是一種標(biāo)準(zhǔn)化行為理論,目的是為理性決策提供一套明確的基本假設(shè)或者說(shuō)是公理,但是決策研究者們通過(guò)期望效用理論計(jì)算出的定量結(jié)果與管理者的真實(shí)行為有相當(dāng)大的差距。如果管理者違背這些公理,期望效用理論便無(wú)法使用,或者期望效用無(wú)法達(dá)到最大化。近年來(lái)行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的大量實(shí)驗(yàn)研究批駁了以期望效用理論為基礎(chǔ)的理性思維,但并未動(dòng)搖以理性思維為基礎(chǔ)的定量分析方法在經(jīng)濟(jì)學(xué)與管理學(xué)上的地位。如果說(shuō)以理性思維為基礎(chǔ)的追求效用最大化、收益最大化的定量研究方法成就了經(jīng)濟(jì)學(xué)“帝國(guó)主義”,使得經(jīng)濟(jì)學(xué)處于“科學(xué)”的保護(hù)之下,對(duì)于定量研究方法在公共管理中的地位學(xué)者們則沒(méi)有一致的認(rèn)同。時(shí)而定性,時(shí)而定量,當(dāng)二者解釋的結(jié)果出現(xiàn)沖突時(shí),無(wú)所適從。這種對(duì)方法論的隨意性和漠視,在一定程度上也導(dǎo)致了公共管理研究現(xiàn)狀的派別林立、亂象叢生②公共管理并沒(méi)有一個(gè)統(tǒng)一的研究角度或理論,來(lái)自不同學(xué)科背景的學(xué)者常常從自己的學(xué)科出發(fā)對(duì)公共管理進(jìn)行研究。1993年,Bozeman概括了三種研究公共管理的角度:政策學(xué)派的角度(P)、工商管理的角度(B)和一個(gè)尚難鑒別的角度(X)。Kettl和Milward在《公共管理的現(xiàn)狀》一書(shū)中,將政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、社會(huì)學(xué)和心理學(xué)列為公共管理的學(xué)科基礎(chǔ)。在《公共行政手冊(cè)》中,Liou認(rèn)為公共管理的研究方法包括政治科學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、社會(huì)學(xué)、心理學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)、哲學(xué)等學(xué)科:政治學(xué)是公共行政分析最早使用的方法,它為公共行政中的官僚治理與官僚責(zé)任的分析提供了重要依據(jù);法學(xué)是歐洲大陸公共行政的基礎(chǔ);哲學(xué)則用來(lái)研究政府官員的倫理問(wèn)題;近期,經(jīng)濟(jì)學(xué)與管理學(xué)在公共行政中扮演著主要的角色。公共管理目前在運(yùn)用各個(gè)學(xué)科的理論與方法來(lái)研究公共部門(mén)(包括政府與其他社會(huì)組織)的問(wèn)題。。

定量與定性的方法論之爭(zhēng),20世紀(jì)80年代在美國(guó)已經(jīng)拉開(kāi)了帷幕,80年代末期,幾乎成為一場(chǎng)“戰(zhàn)爭(zhēng)”[4]。拋開(kāi)其他的細(xì)枝末節(jié),定量與定性之爭(zhēng)存在三個(gè)主要的觀點(diǎn):定量與定性之間是根本對(duì)立的;二者之間存在區(qū)別,但是區(qū)別不一定構(gòu)成對(duì)立;在認(rèn)識(shí)論上互為補(bǔ)充,研究者應(yīng)該研究如何為我所用。當(dāng)贊同第三種觀點(diǎn)的人數(shù)越來(lái)越多的時(shí)候,定量與定性分析的方法論之爭(zhēng)似乎漸漸平息下來(lái)[5]。持第三種觀點(diǎn)的人(實(shí)用主義者)認(rèn)為,哲學(xué)家、理論家注重的是“理”,研究者注重的是“用”。人類(lèi)在科學(xué)研究方面關(guān)心的無(wú)外乎兩個(gè)問(wèn)題:一是什么是知識(shí);二是怎樣獲取知識(shí)。而這兩個(gè)問(wèn)題又最終地統(tǒng)一于為人之用。因此,如果研究的目的是為了發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題,那么,一切研究方法,無(wú)論它們的性質(zhì)、操作形式有何區(qū)別,只要能為研究目的服務(wù),就可分而用之或合而用之。從這個(gè)意義上說(shuō),定量還是定性的探討沒(méi)有什么價(jià)值,但是目前公共管理學(xué)界對(duì)于定量的過(guò)分重視與依賴(lài),為了定量而定量漸漸模糊甚至改變了研究者對(duì)公共管理基本價(jià)值觀的認(rèn)同。在公共管理中,治理工具、分析工具、政策工具的選擇無(wú)不體現(xiàn)了管理者的價(jià)值觀念,因此,對(duì)在公共管理研究方法中過(guò)分推崇定量的現(xiàn)狀進(jìn)行批判十分必要。

公共管理研究中定量分析究竟應(yīng)該占據(jù)什么地位?什么決定了它的地位?當(dāng)定量分析與定性分析的結(jié)果出現(xiàn)截然不同的矛盾結(jié)果時(shí),應(yīng)該遵從哪種方法?正是筆者探討的主要內(nèi)容。

一、定量分析的地位,公共管理研究方法的溯源

所謂定量分析,是指運(yùn)用數(shù)學(xué)語(yǔ)言進(jìn)行相關(guān)的描述,借助數(shù)學(xué)模型、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等進(jìn)行量化的分析。自“理性人”假設(shè)提出之后,定量分析日漸成為學(xué)術(shù)界所推崇的重要研究方法,部分學(xué)者甚至以能否引入定量分析作為衡量一門(mén)學(xué)科是否為“科學(xué)”的主要標(biāo)準(zhǔn)。這種衡量標(biāo)準(zhǔn)使得可以定量分析的自然科學(xué)無(wú)可爭(zhēng)議地被認(rèn)為是“科學(xué)”,而不能進(jìn)行定量或者尚沒(méi)有定量研究的社會(huì)科學(xué)被質(zhì)疑是否為“科學(xué)”。馬克思曾說(shuō)過(guò)“一門(mén)學(xué)科只有使用了數(shù)學(xué)之后,才能稱(chēng)之為科學(xué)”。這種衡量標(biāo)準(zhǔn)的廣泛認(rèn)同,使得部分社會(huì)科學(xué)學(xué)科開(kāi)始嘗試運(yùn)用定量分析來(lái)突出自己的理性思維。經(jīng)濟(jì)學(xué)就是其中之一,自薩繆爾森將數(shù)學(xué)引入經(jīng)濟(jì)學(xué)之后,“經(jīng)濟(jì)學(xué)帝國(guó)主義”攻城掠地,其他相關(guān)學(xué)科也開(kāi)始注重定量研究,公共管理作為其相近學(xué)科,不可避免地受到影響。

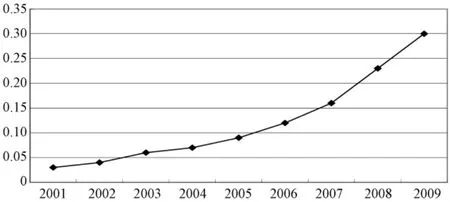

筆者也使用定量分析,統(tǒng)計(jì)了9年(2001-2009)來(lái)發(fā)表在《中國(guó)行政管理》雜志社上的所有文章,定量分析顯然受到研究者的推崇(圖1)。同時(shí)分析了《公共管理學(xué)報(bào)》近3年來(lái)的文章,使用定量分析的文章數(shù)占總文章數(shù)的比例分別是41%、59%、75%。為什么選擇這兩個(gè)期刊?首先,《中國(guó)行政管理》在公共管理學(xué)界有較高的影響力,在由南京大學(xué)、中國(guó)社會(huì)科學(xué)研究評(píng)價(jià)中心主持的中文社會(huì)科學(xué)引文索引(簡(jiǎn)稱(chēng)CSSCI)中,《中國(guó)行政管理》一直是CSSCI的來(lái)源期刊,中國(guó)知網(wǎng)中《中國(guó)行政管理》的復(fù)合因子為2.725,在所有期刊中排63位。其次,《公共管理學(xué)報(bào)》是公共管理領(lǐng)域的后起之秀,《公共管理學(xué)報(bào)》于2004年創(chuàng)刊,2008年就進(jìn)入CSSCI期刊之列。在短短的6年時(shí)間中,她從無(wú)到有,并快速發(fā)展成為公共管理學(xué)界最為認(rèn)可的期刊雜志之一。中國(guó)知網(wǎng)中《公共管理學(xué)報(bào)》的復(fù)合因子為2.342。基于此,筆者選擇這兩個(gè)期刊,作為新老公共管理領(lǐng)域的代表來(lái)分析其中的文獻(xiàn)資料。對(duì)這兩個(gè)期刊的統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明:定量分析方法在目前公共管理一級(jí)期刊中越來(lái)越受到研究者的重視,甚至超過(guò)定性分析,占據(jù)分析方法的主要地位。

如果從公共管理理論歷史演變的角度來(lái)回顧定量分析在公共管理中受重視的程度,會(huì)給我們一種更為清晰的結(jié)論。威爾遜創(chuàng)立行政學(xué)的目的在于提升政府的效率,這種意圖在《行政學(xué)之研究》中一目了然:“首先,政府能夠適當(dāng)?shù)睾统晒Φ剡M(jìn)行什么工作;其次,政府怎樣才能以盡可能高的效率及在費(fèi)用或能源方面用盡可能少的成本完成這些適當(dāng)?shù)墓ぷ鳌!保?]韋伯從價(jià)值中立的工具理性出發(fā),追求一種純形式的、客觀的、不包括價(jià)值判斷的思維方式和立場(chǎng),其主要表現(xiàn)是手段和程序的可計(jì)算性、形式的合理性。這種工具理性的研究方法表現(xiàn)為強(qiáng)調(diào)公共行政的專(zhuān)門(mén)化、法制化、官僚化等級(jí)制、規(guī)則化、非人格化、技術(shù)化特征。由此導(dǎo)致了這一階段公共行政研究的功能化特征即公共行政的功能性取向——追求單一的行政效率。對(duì)效率及技術(shù)的推崇使得公共行政在誕生之時(shí)就傾心于定量研究。在20世紀(jì)50-60年代,公共行政學(xué)開(kāi)始引入了系統(tǒng)科學(xué)的研究方法,系統(tǒng)論、信息論、控制論、運(yùn)籌學(xué)等開(kāi)始被公共行政的學(xué)者所推崇并廣泛運(yùn)用。

新公共管理理論將公共選擇理論、制度經(jīng)濟(jì)學(xué)、交易成本理論與績(jī)效管理理論引入公共行政管理中來(lái),對(duì)韋伯僵化的科層制進(jìn)行了批判,強(qiáng)調(diào)私營(yíng)部門(mén)的靈活雇員制和績(jī)效工資制。新公共管理市場(chǎng)化的改革取向?qū)鹘y(tǒng)的公共行政提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。盡管新公共管理與公共行政相比,理論基礎(chǔ)、管理方法、研究范疇發(fā)生了很大的變化,但是從方法論上考察,以理性思維為基礎(chǔ)的績(jī)效評(píng)估、顧客至上、戰(zhàn)略管理等目的還是將管理科學(xué)化。

圖1 《中國(guó)行政管理》雜志社9年來(lái)發(fā)表的定量研究論文占全部論文的比重

如果考察的視角更寬些,探討管理理論的起源,泰勒創(chuàng)立管理理論之初的目的就是為了提高企業(yè)中工人的效率。公共管理理論形成之初就試圖將管理學(xué)的思想引入公共部門(mén),目的是讓政府部門(mén)應(yīng)該怎樣做才能夠更有效率。“為什么公共部門(mén)總是比私人部門(mén)的效率更低”一直處于公共管理研究的核心位置[7]。在公共管理以往的研究中,許多學(xué)者將公共部門(mén)的管理視為一個(gè)技術(shù)問(wèn)題,甚至一個(gè)工程控制問(wèn)題,往往遵循著“存在問(wèn)題→解決方案”的邏輯展開(kāi)。例如公共部門(mén)效率低,私人部門(mén)的管理效率高,所以借鑒私人部門(mén)的管理辦法來(lái)管理公共部門(mén)。

從公共選擇理論的視角,以美國(guó)學(xué)者安東尼-唐斯等人為代表的以經(jīng)濟(jì)學(xué)路徑研究公共管理的學(xué)者,在公共管理理論研究中引入了經(jīng)濟(jì)學(xué)中的理性人假設(shè),他們認(rèn)為:人(包括公民與政黨)在政治活動(dòng)中的動(dòng)機(jī)與在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的動(dòng)機(jī)是一致的,都是追求個(gè)體利益的最大化。唐斯等人將這一假設(shè)作為公共選擇理論的基本假設(shè),并將全部理論分析置于這一假設(shè)之上,實(shí)現(xiàn)了公共管理理論研究公理化方法與實(shí)證方法的結(jié)合[8]。

無(wú)論是溯及公共管理的緣起,還是跟蹤公共管理理論的演變過(guò)程,效率始終是公共管理理論最重要的價(jià)值取向。在以效率為目的的追求中,定量研究的優(yōu)勢(shì)不言而喻,它利用成熟的數(shù)學(xué)工具求極值,標(biāo)準(zhǔn)化和精確化程度較高,邏輯推理嚴(yán)謹(jǐn)。定量分析與效率是一對(duì)孿生子。正是基于這種考慮,不管是西方的管理學(xué)界,還是中國(guó)的管理學(xué)界,很多學(xué)者都因?yàn)閷?duì)效率的認(rèn)同而極為推崇定量研究。一些觀點(diǎn)認(rèn)為,從某種程度上而言,沒(méi)有定量研究的成果存在很大的不足,很難企及相關(guān)研究的高點(diǎn)[9]。這種思路使得很多專(zhuān)業(yè)學(xué)術(shù)期刊更愿意發(fā)表定量研究成果,而不是定性研究成果。公共管理的研究者也迎合了這種需求,樂(lè)意研究并發(fā)表定量的“成果”,有的則為了定量而定量,忽視了公共管理的結(jié)果③筆者認(rèn)為公共管理的結(jié)果就是一個(gè)社會(huì)有運(yùn)行良好的秩序、人們普遍認(rèn)同的公平、人們普遍滿意的效率。要達(dá)到人們的普遍滿意、普遍的認(rèn)同也需要一個(gè)人們能夠表達(dá)的民主制度。。誠(chéng)然,在某些選題上,因?yàn)檠芯繉?duì)象和研究?jī)?nèi)容的不同特點(diǎn),定量分析有其不可取代的位置,是公共管理不可或缺的研究方法,但問(wèn)題是定量研究在公共管理研究中不能被過(guò)分推崇,因?yàn)椋补芾碓捳Z(yǔ)體系的模糊性,理性人假設(shè)的正確性被廣泛質(zhì)疑以及以“公平”為首位的公共管理的價(jià)值取向,使定性研究不能被忽視。

二、公共管理話語(yǔ)體系的模糊性

就人類(lèi)的認(rèn)識(shí)而言,“模糊”并不是“精確”的低階層次,而是人類(lèi)認(rèn)識(shí)、評(píng)價(jià)事物的一種藝術(shù),是一筆財(cái)富,而不是包袱。盡管公共管理領(lǐng)域存在著可以精確計(jì)量并加以定量分析的內(nèi)容,但只是很少的一部分。如果從概念內(nèi)涵與外延清晰度的角度加以分類(lèi)的話,概念可以分為四類(lèi):第一類(lèi)是內(nèi)涵明確、外延封閉的概念。這類(lèi)概念是最為精確的概念,但實(shí)際上這類(lèi)概念并不多見(jiàn);第二類(lèi)是內(nèi)涵明確、外延開(kāi)放的概念。我們很難將這類(lèi)概念的邊沿對(duì)象有效歸類(lèi);第三類(lèi)是內(nèi)涵模糊、外延封閉的概念。這類(lèi)概念難以從內(nèi)涵的角度進(jìn)行定義,列舉外延是最有效的方法;第四類(lèi)是內(nèi)涵模糊、外延開(kāi)放的概念。這類(lèi)概念讓致力于精確研究的學(xué)者最為頭疼。第一類(lèi)概念作為最為精確的概念,是所有學(xué)科不遺余力追求的結(jié)果,也是最容易進(jìn)行定量研究的概念。但是后面的三類(lèi)概念,尤其是第四類(lèi)概念就很難實(shí)現(xiàn)定量研究。遺憾的是,公共管理話語(yǔ)體系中后三類(lèi)概念,尤其是第四類(lèi)概念占據(jù)了概念的大部分。我們很難想象對(duì)“公共”、“公平”、“公正”、“民主”這樣內(nèi)涵模糊、外延開(kāi)放的概念進(jìn)行定量化研究。模糊的概念之所以在公共管理中占據(jù)絕大部分,原因之一在于其短暫的歷史。從威爾遜那篇經(jīng)典論文——《行政學(xué)之研究》算起,公共管理的研究歷史只不過(guò)走過(guò)了百年余的歷程。明確學(xué)科的基本概念是研究的一個(gè)重要內(nèi)容,顯然對(duì)于歷史短暫的公共管理而言,很難將眾多的基本概念明確化。在概念沒(méi)有明確的前提下,進(jìn)行定量研究并不明智。實(shí)際上,進(jìn)行概念的操作化④概念的操作化是社會(huì)調(diào)查領(lǐng)域的一個(gè)專(zhuān)有術(shù)語(yǔ),是指對(duì)調(diào)查研究中所使用的抽象概念給予明確的定義,并確定其邊界和測(cè)量指標(biāo)的一種設(shè)計(jì)工作。一直是定量研究的基礎(chǔ),而模糊概念的操作化很容易產(chǎn)生目標(biāo)替換。指標(biāo)的設(shè)立是定量研究的一個(gè)重要內(nèi)容,而實(shí)際上對(duì)模糊概念進(jìn)行操作化存在相互矛盾的要求。例如美國(guó)研究公共部門(mén)績(jī)效評(píng)估的專(zhuān)家西奧多·H·波伊斯特總結(jié)了有效績(jī)效評(píng)估指標(biāo)的七條標(biāo)準(zhǔn)[10],很多標(biāo)準(zhǔn)在實(shí)現(xiàn)上存在矛盾。其中,“抵制目標(biāo)替換”和“低成本(不浪費(fèi))”本身是難以調(diào)和的矛盾體。要抵制完全的目標(biāo)替換一定是高成本的(姑且不論抵制完全的目標(biāo)替換是否可行),而低成本的指標(biāo)一定會(huì)發(fā)生目標(biāo)替換。兩者只能在“滿意”的維度內(nèi)實(shí)現(xiàn)一定程度的共生,而不可能達(dá)到定量研究所要求的“精確”。

定量研究相對(duì)于定性研究的一個(gè)明顯優(yōu)勢(shì)是實(shí)現(xiàn)了對(duì)對(duì)象的精確描述。誠(chéng)然,很多情況下,我們需要對(duì)研究對(duì)象進(jìn)行定量化的表述,這在經(jīng)濟(jì)學(xué)中已經(jīng)得到公認(rèn)。具體的“利潤(rùn)率”、“市場(chǎng)占有率”等數(shù)字描述比“提高利潤(rùn)”、“擴(kuò)大市場(chǎng)占有”等定性描述要清楚得多。但如果對(duì)一個(gè)人外表的評(píng)判,“美和丑”、“很漂亮、一般般”所能展現(xiàn)出的效果要比一個(gè)定量化的評(píng)判更讓人接受。我們很難想象對(duì)一個(gè)人的外表進(jìn)行定量化的描述。長(zhǎng)相“80分”抑或“70分”讓我們無(wú)所適從。“80分”是“漂亮”的,那么,“75分”是什么?如學(xué)者對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)中基數(shù)效用理論的批評(píng)一樣:“效用的可測(cè)量性一直處于質(zhì)疑之中。成千上萬(wàn)的商品及商品組合,從心理的感覺(jué)出發(fā),還要像長(zhǎng)度、重量一樣準(zhǔn)確地計(jì)算他們的效用,很不現(xiàn)實(shí)。”[11]進(jìn)入20世紀(jì)初,經(jīng)濟(jì)學(xué)家常常使用序數(shù)效用理論而不是基數(shù)效用理論來(lái)分析人們的消費(fèi)行為。

同樣的情況在公共管理中更為常見(jiàn)。我們可以將一個(gè)國(guó)家政府描述為“民主政府”或“專(zhuān)制政府”,但是將之進(jìn)行數(shù)字的定量描述反而差強(qiáng)人意。我們可以說(shuō)哪一個(gè)政府更“民主”,而讓人們說(shuō)出“民主”程度的具體數(shù)值,則未必現(xiàn)實(shí)。如果我們?cè)噲D對(duì)這類(lèi)更適合定性描述的狀況進(jìn)行定量描述時(shí),反而會(huì)產(chǎn)生更多的迷惑。基尼系數(shù)是對(duì)一國(guó)“公平”狀況進(jìn)行定量描述的典型代表。按照基尼系數(shù)的規(guī)定,0.4以下是可以定性為公平的,而0.4以上是不公平的,社會(huì)將處于不穩(wěn)定的狀態(tài)。但是單純定量描述是不完善的:第一,定量描述需要輔以定性描述,即將基尼系數(shù)劃分為“公平”、“基本公平”、“不公平”等的定性區(qū)間,沒(méi)有定性的描述是沒(méi)有多大意義的;第二,單純定量描述的適用性面臨挑戰(zhàn)。例如它認(rèn)為0.4以上處于極不公平狀況,社會(huì)將處于經(jīng)濟(jì)停滯和社會(huì)不穩(wěn)定中,但是實(shí)際上很多國(guó)家的基尼系數(shù)高于0.4,但其經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定同時(shí)存在。在這一點(diǎn)上,定量描述的精確反而使其普適性大打折扣。之所以會(huì)產(chǎn)生這種狀況,原因在于定量研究需要抽象出一些普適性的假設(shè)前提,而實(shí)際上很多假設(shè)沒(méi)有普遍性,在一國(guó)成立的假設(shè)在另一國(guó)可能并不成立。從這個(gè)意義上而言,對(duì)“公共利益”或者“公平”進(jìn)行定量描述會(huì)產(chǎn)生極其荒謬的狀況。

公共管理話語(yǔ)體系中,“平等、民主、公平、公正、公民參與、幸福、秩序”這樣的模糊語(yǔ)言占據(jù)了絕大部分,而能夠做到精確描述的語(yǔ)言少之又少,這樣的話語(yǔ)體系的現(xiàn)狀決定了公共管理多數(shù)研究?jī)?nèi)容無(wú)法定量化,這使得定量研究不能作為主要的研究方法。

三、對(duì)公共管理中“理性人”假設(shè)的質(zhì)疑

“理性人”假設(shè)是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論基石之一。自誕生之日起,就招致了不斷批評(píng),“理性人”假設(shè)自身也在不停調(diào)整。西蒙對(duì)“理性人”假設(shè)的正確性提出質(zhì)疑,他認(rèn)為“理性只是指一種行為方式。它適合實(shí)現(xiàn)指定目標(biāo),而且在給定條件和約束的限度內(nèi)”[12]。他指出,“理性人”有一套完全而又始終如一的偏好,使他挑選他面前可供選擇的東西,他也十分清楚,這些可供選擇的東西是什么。為了決定選擇哪種最好,他作了無(wú)窮無(wú)盡的復(fù)雜運(yùn)算。在西蒙看來(lái),“理性人”中所包含的“完全理性”是不現(xiàn)實(shí)的,相反,“有限的理性”比“完全理性”更接近于現(xiàn)實(shí),追求令人滿意的利潤(rùn)比追求最大利潤(rùn)更接近于現(xiàn)實(shí),由此他提出了“有限理性”的假說(shuō)。以理性假設(shè)為基礎(chǔ)的定量分析,面對(duì)復(fù)雜的人類(lèi)行為和社會(huì)現(xiàn)象,定量分析的局限性也是顯而易見(jiàn)的。定量分析的理性思維很難在真正的決策中發(fā)揮實(shí)效。西蒙認(rèn)為定量分析所需要的前提假設(shè)過(guò)多,很多假設(shè)在現(xiàn)實(shí)中很難實(shí)現(xiàn)。因此,決策并不能實(shí)現(xiàn)定量研究的“最優(yōu)決策”,而只能實(shí)現(xiàn)“滿意決策”。西蒙對(duì)此問(wèn)題的研究給予人們很大的啟發(fā),他也由于在此問(wèn)題上的卓越研究而被授予諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。

英國(guó)學(xué)者帕特里克-敦利威認(rèn)為,“理性人”假設(shè)作為公共選擇理論的基本前提缺乏明確的界定[13]。澳大利亞學(xué)者休-史卓頓認(rèn)為“理性人”假設(shè)不符合社會(huì)的現(xiàn)實(shí),他用一位35歲的女性埃利生活與工作中的行為來(lái)說(shuō)明這一點(diǎn)[14]。2002年諾貝爾獎(jiǎng)的獲得者卡尼曼用實(shí)驗(yàn)的方法研究了人們的行為,發(fā)現(xiàn)許多心理因素會(huì)影響人們的決策,這使得理性假設(shè)常常失效。以下的案例是卡尼曼眾多實(shí)驗(yàn)中的一個(gè)。

現(xiàn)在政府正在為一種罕見(jiàn)疾病的爆發(fā)做準(zhǔn)備,預(yù)計(jì)這種疾病會(huì)使600人死亡。對(duì)于應(yīng)對(duì)措施政府采取了報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)兩種媒體征求公眾對(duì)于兩個(gè)方案的意見(jiàn)。網(wǎng)絡(luò)上的描述是這樣的:采用X方案,肯定可以救200人;采用Y方案,有1/3的可能救600人,2/3的可能一個(gè)也救不了。報(bào)紙上的描述是這樣的:采用X方案會(huì)使400人死亡,采用Y方案有1/3的可能性無(wú)人死亡,有2/3的可能性600人全部死亡。

網(wǎng)絡(luò)上的調(diào)查顯示,有絕大多數(shù)的人選擇了X方案,很少的人選擇了Y方案;而對(duì)于報(bào)紙上的調(diào)查顯示,大多數(shù)的人選擇了Y方案,很少的人選擇了X方案。卡尼曼做了一系列的研究發(fā)現(xiàn):(1)大多數(shù)人在面臨獲得的時(shí)候是風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的;對(duì)上面的這個(gè)案例來(lái)說(shuō),第一種描述方式:人們面臨的是一種獲得,是救活人員,人們不愿意去冒險(xiǎn)。(2)大多數(shù)人在面臨損失的時(shí)候是風(fēng)險(xiǎn)偏愛(ài)的;對(duì)于第二種描述來(lái)說(shuō),人們面臨的是死亡,死亡是一種失去,因此人們更傾向于冒風(fēng)險(xiǎn),選擇方案Y。(3)人們對(duì)損失比對(duì)獲得更敏感。卡尼曼還批評(píng)經(jīng)濟(jì)學(xué)家關(guān)于理性的假設(shè),他說(shuō):“對(duì)于理性過(guò)分的相信,對(duì)于模型的過(guò)度依賴(lài),對(duì)于計(jì)量化、模式化的論述過(guò)于強(qiáng)調(diào),這不僅是傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)的缺陷,是現(xiàn)代思維之大弊。從大了說(shuō)會(huì)產(chǎn)生教條主義、形式主義,從小了說(shuō)會(huì)影響人的某一次投資決策。”[15]

在中國(guó),學(xué)術(shù)界對(duì)理性人假設(shè)的評(píng)判就更加直接與尖銳,有的學(xué)者甚至認(rèn)為“理性人假設(shè)”是將公民設(shè)想為一群自私自利、毫無(wú)社會(huì)與家庭責(zé)任感的人[16]。誠(chéng)然,學(xué)術(shù)界也存在為這一假設(shè)辯解的聲音,如認(rèn)為每個(gè)人追求個(gè)人利益,公共利益也就得到了滿足。但是,由于這些辯解仍然強(qiáng)調(diào)“理性人”單純地追求理性的行為方式,追求效用最大化、收益最大化和成本最小化,所以不但沒(méi)有消解人們對(duì)理性人假設(shè)的批評(píng),反而為“理性人”假設(shè)招來(lái)更多的誤解。學(xué)術(shù)界對(duì)公共管理中“理性人”假設(shè)上的質(zhì)疑,特別是對(duì)“理性人”假設(shè)的批評(píng),在一定程度上也導(dǎo)致了國(guó)內(nèi)學(xué)術(shù)界對(duì)西方公共管理理論理解的混亂。到底什么是公共管理,它的分析工具與研究邊界在哪里,國(guó)內(nèi)一直沒(méi)有一個(gè)清晰的答案[7]。

中外學(xué)者對(duì)“理性人”假設(shè)的批評(píng)可以概括為一句話:即忽略了人所具有的公共精神。在經(jīng)濟(jì)學(xué)中可以沒(méi)有公共精神,經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心就是效率。雖然相當(dāng)?shù)膶W(xué)者對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中的“理性人”假設(shè)質(zhì)疑,但是并沒(méi)有過(guò)多質(zhì)疑定量分析方法在經(jīng)濟(jì)學(xué)中的主流地位。原因是經(jīng)濟(jì)學(xué)始終如一的價(jià)值追求——經(jīng)濟(jì)效率及其定量化,使得定量分析方法在經(jīng)濟(jì)學(xué)一直處于主流地位。但反觀公共管理不能沒(méi)有公共精神,公共管理的精神或者稱(chēng)之為價(jià)值追求如果不是效率,或者首要不是效率,那么,在公共管理研究中提倡定量分析方法就應(yīng)該被質(zhì)疑。

四、公共管理價(jià)值取向的審視

對(duì)于“理性人”假設(shè)的質(zhì)疑,在學(xué)術(shù)界并沒(méi)有影響到定量分析方法在公共管理領(lǐng)域越來(lái)越受重視。原因之一,經(jīng)濟(jì)學(xué)是公共管理最重要的基礎(chǔ)理論,新公共管理論主張建立有效的預(yù)算體制、明確的管理目標(biāo)以及對(duì)服務(wù)產(chǎn)出的精確測(cè)量,強(qiáng)調(diào)對(duì)政府開(kāi)支進(jìn)行控制、目標(biāo)管理、職責(zé)分權(quán)以及績(jī)效測(cè)量體系等,崇尚大量地依靠市場(chǎng)機(jī)制去引導(dǎo)公共項(xiàng)目,并“相信市場(chǎng)和私營(yíng)企業(yè)的管理方法……用經(jīng)濟(jì)理性主義的語(yǔ)言表達(dá)的種種理念”[17]。

從已出版的研究成果來(lái)看,定量研究和定性研究的互補(bǔ)性是一個(gè)客觀事實(shí)。定性研究可以幫助研究者無(wú)偏見(jiàn)地發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,包括問(wèn)題的內(nèi)容、性質(zhì)及其發(fā)展的形態(tài),而定量研究則能幫助研究者去明了、確認(rèn)問(wèn)題的客觀性?xún)?nèi)容以及檢驗(yàn)業(yè)已出現(xiàn)的理論之信度。如此觀之,兩種研究的對(duì)立就研究實(shí)踐而言是不存在的[5]。換句話說(shuō),所謂定量與定性研究的統(tǒng)一和諧,并不是其自身間的統(tǒng)一或和諧,而是統(tǒng)一和諧于整個(gè)研究實(shí)踐。

但公共管理的實(shí)踐遠(yuǎn)比我們認(rèn)識(shí)的要復(fù)雜,盡管在大部分情況下定性與定量研究的結(jié)果方向是一致的,但在某些狀況下兩者的應(yīng)用卻會(huì)得到截然不同的答案。定性還是定量?兩種研究方法本身并沒(méi)有什么沖突。但反映在公共管理研究方法的選擇上,在定量與定性分析方法的結(jié)果出現(xiàn)沖突時(shí)如何選擇,是公共管理研究者必須面對(duì)的問(wèn)題。

如A、B、C三個(gè)專(zhuān)家對(duì)甲、乙二人進(jìn)行定量評(píng)分:甲所獲得的分值分別是8.5分(A專(zhuān)家評(píng)分)、8.4(B專(zhuān)家評(píng)分)、8.6分(C專(zhuān)家評(píng)分),平均為8.5分;乙的分值是9.0分(A專(zhuān)家評(píng)分)、9.0分(B專(zhuān)家評(píng)分)、6.0(C專(zhuān)家評(píng)分)分,平均是8分。按照定量的評(píng)價(jià),甲的平均分是8.5分,高于乙的8分,甲會(huì)勝出;而按照定性的評(píng)價(jià),A專(zhuān)家會(huì)選在乙,B專(zhuān)家也會(huì)選擇乙,只有C專(zhuān)家會(huì)選擇甲,乙有兩票,高于甲,乙會(huì)勝出。所以定量的結(jié)果并不一定會(huì)和定性的一致。

這種結(jié)果的差異早已被公共選擇學(xué)派的學(xué)者們所發(fā)現(xiàn)。他們由此對(duì)決策(或選舉)的程序和計(jì)算方法發(fā)生了濃厚的興趣。不同的決策(或選舉)規(guī)則、程序和計(jì)算方法會(huì)對(duì)結(jié)果產(chǎn)生質(zhì)的區(qū)別。人們創(chuàng)造出多種決策(或選舉)的規(guī)則,具有代表性有一致同意、多數(shù)票、博爾達(dá)計(jì)數(shù)、正負(fù)表決法等,這些方法或規(guī)則的創(chuàng)建就是不同學(xué)者對(duì)問(wèn)題的不同回答。在筆者所構(gòu)建的案例中,哪一個(gè)方法更為合理呢,是定性抑或定量?這個(gè)問(wèn)題的直接回答不可能獲得普遍的認(rèn)可。要想贏得普遍的認(rèn)同,必須回到公共管理的價(jià)值訴求上去。在定性與定量研究方法的選擇背后,隱藏著公共管理者價(jià)值觀念的不同追求。探求公共管理價(jià)值觀念,這也是筆者質(zhì)疑定量分析的另一個(gè)旨意所在。

無(wú)論是經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)還是作為分支的公共管理學(xué),都是人類(lèi)追求幸福、自由、財(cái)富、公平的一種治理工具。在使用每一種治理工具時(shí),都會(huì)反映出人類(lèi)的價(jià)值訴求,如利用經(jīng)濟(jì)學(xué)這一工具就反映了人類(lèi)追求更多的財(cái)富、更高的效率的價(jià)值理念。公共管理學(xué)反映出來(lái)的人類(lèi)的價(jià)值訴求是什么,如果不是唯一的,那么其首要的價(jià)值訴求是什么?這迫使我們不得不回溯新公共理論與新公共服務(wù)之爭(zhēng)。

20世紀(jì)80年代以來(lái),西方發(fā)達(dá)國(guó)家啟動(dòng)了一場(chǎng)以市場(chǎng)化為取向,旨在推行績(jī)效管理和“顧客導(dǎo)向”的新公共管理改革。然而,在新公共管理改革取得驕人成就的同時(shí),各種批判和質(zhì)疑也如影隨形、紛至沓來(lái)。在各種批判的理論浪潮中,以羅伯特·登哈特(Denhardt)為代表的一批公共行政學(xué)者針對(duì)新公共管理理論進(jìn)行了理性批判,進(jìn)而建立了一種嶄新的公共管理理論——即新公共服務(wù)理論。從理論傳承的視角來(lái)看,新公共服務(wù)理論是對(duì)新公共管理理論的一種揚(yáng)棄和超越,它試圖在承認(rèn)新公共管理理論對(duì)于改進(jìn)當(dāng)前公共管理實(shí)踐所具有的重要價(jià)值并擯棄新公共管理理論特別是企業(yè)家政府理論的固有缺陷的基礎(chǔ)上,提出一種更加關(guān)注民主價(jià)值和公共利益、更加適合于現(xiàn)代公民社會(huì)發(fā)展和公共管理實(shí)踐需要的新的理論選擇。

從公共管理發(fā)展的本質(zhì)來(lái)看,新公共管理與新公共服務(wù)是在“效率與公平”這兩大價(jià)值觀之間進(jìn)行取舍或者相互博弈進(jìn)而衍生出來(lái)的一系列管理理念、管理制度、管理技術(shù)和管理手段的集合[18]。新公共管理以“管理主義”作為金科玉律,它不僅僅使用新技術(shù),也帶來(lái)了一系列新價(jià)值觀,尤其是來(lái)源于私營(yíng)部門(mén)的一套價(jià)值觀。正如克里斯托弗所指,新公共管理最核心的價(jià)值取向是“有效驗(yàn)的3E:經(jīng)濟(jì)、效率和效能”[19]。“管理主義”強(qiáng)調(diào)提高管理效率,認(rèn)為:“私人部門(mén)所強(qiáng)調(diào)的一些價(jià)值觀念,其中最值得注意的價(jià)值觀念是效率在公共部門(mén)中應(yīng)該受到重視。”[20]值得肯定的是,與傳統(tǒng)公共行政“效率至上”價(jià)值取向相比較,新公共管理理論拓寬了效率價(jià)值觀的內(nèi)涵,實(shí)現(xiàn)了由“效率至上”向“效率優(yōu)位”轉(zhuǎn)變,在“效率、經(jīng)濟(jì)”理念中融入了“效能”價(jià)值理念,這表明了公共部門(mén)在實(shí)現(xiàn)組織預(yù)期目標(biāo)的同時(shí)也考量公共部門(mén)自身的適應(yīng)性能力。新公共管理理論對(duì)效率的追求,使得公共管理的研究者普遍使用經(jīng)濟(jì)學(xué)廣為使用的定量分析方法。除此,新公共管理理論依賴(lài)實(shí)證主義的分析方法。實(shí)證主義的分析方法認(rèn)為,社會(huì)科學(xué)能夠運(yùn)用自然科學(xué)領(lǐng)域所運(yùn)用的相同方法加以認(rèn)識(shí)。伯恩斯坦斷言:“社會(huì)科學(xué)在程度上而不是在種類(lèi)上不同于構(gòu)建良好的自然科學(xué),所以,取得科學(xué)成功的最佳方法就是效仿自然科學(xué)的邏輯和研究方法。”[21]實(shí)證主義試圖構(gòu)建能夠解釋和預(yù)測(cè)自然與社會(huì)事件的理論,并發(fā)展一套相互關(guān)聯(lián)的并可以驗(yàn)證的法則,這些法則說(shuō)明相關(guān)變量之間的因果關(guān)系,其最終目的是控制自然事件和社會(huì)事件。按此思維,社會(huì)生活或者組織生活的事實(shí)能夠與價(jià)值觀分開(kāi),科學(xué)的作用就在于把焦點(diǎn)集中于事實(shí)而不是價(jià)值,事實(shí)能夠被觀察和測(cè)量,這就猶如物質(zhì)的物理或化學(xué)變化反應(yīng)能夠被測(cè)量一樣。從社會(huì)研究的一般方法來(lái)看,新公共管理更加傾向于以實(shí)驗(yàn)研究和調(diào)查研究為代表的定量研究方式,側(cè)重于且較多地依賴(lài)于對(duì)研究對(duì)象的測(cè)量與計(jì)算,其目的是想確定各個(gè)研究變量之間的相互關(guān)系、相互影響和因果聯(lián)系。

著名行政學(xué)家胡德指出:“新公共管理很自然地明顯地將強(qiáng)調(diào)的重心放在了諸如效率、消除浪費(fèi)或者使資源與明確的目標(biāo)相稱(chēng)這樣的價(jià)值上,不過(guò),那些價(jià)值的實(shí)現(xiàn)可能會(huì)以犧牲誠(chéng)實(shí)和公平的交易、偏好的避免或?qū)ω?zé)任的追求為代價(jià),或者可能會(huì)以犧牲安全保障、心情愉快和適應(yīng)能力為代價(jià)。”[22]從這個(gè)意義上說(shuō),新公共管理在價(jià)值層面上導(dǎo)致公平、平等、公正、正義等民主價(jià)值的弱化,從而與民主行政的基本理念相悖,產(chǎn)生了公共行政的合法性危機(jī)。

與新公共管理不同,新公共服務(wù)思想體現(xiàn)了公共行政的憲政主義理念,把公民、公民權(quán)和公共利益置于新公共服務(wù)的首要位置,這使它在對(duì)新公共管理批判的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了對(duì)其管理主義實(shí)質(zhì)的超越。“新公共行政學(xué)有很強(qiáng)的規(guī)范理論取向,對(duì)于價(jià)值問(wèn)題(尤其是社會(huì)公平)比較關(guān)注”[23]。新公共服務(wù)理論將公共服務(wù)、民主治理和公民參與置于公共管理的核心,在一定程度上認(rèn)同新公共管理價(jià)值觀的基礎(chǔ)上,認(rèn)為公共行政的精髓在于“為公民服務(wù)以增進(jìn)共同的利益”,強(qiáng)調(diào)行政人員服務(wù)于公民、追求公共利益、重視公民權(quán)和人的價(jià)值。新公共管理的終極目標(biāo)是“促進(jìn)公共服務(wù)的尊嚴(yán)與價(jià)值;將民主、公民權(quán)和公共利益的價(jià)值觀重新肯定為公共行政的卓越價(jià)值觀”[24],從而將公共管理的平等、民主的價(jià)值觀置于與效率同等地位。公共管理價(jià)值取向的轉(zhuǎn)變,使筆者對(duì)公共管理所用的研究方法的主次地位進(jìn)行反思。回到本節(jié)的案例中,按照多數(shù)票的定性評(píng)價(jià),乙會(huì)勝出;按照評(píng)分的定量方法,甲會(huì)勝出。就公共管理的價(jià)值理念而言,始終圍繞著“效率與公平”相互博弈,如果說(shuō)公共管理的價(jià)值理念就是如新公共管理理論所追求的效率,定量作為公共管理的主流研究方法并無(wú)不妥。但是,公平的弱化、效率的強(qiáng)化與民主行政的基本理念相悖,與人們寄予公共管理學(xué)科的公共精神相悖。至少在目前階段的中國(guó),就公共管理的首要價(jià)值觀,不是追求的效率,而是公平。案例中,公平的實(shí)現(xiàn)有賴(lài)于民主的決策,而以多數(shù)票的民主規(guī)則的定性分析顯然更能達(dá)到一個(gè)公平的結(jié)果。按照評(píng)分的定量分析至少存在著二個(gè)疑問(wèn):從個(gè)人的感受出發(fā)的評(píng)分是否可以準(zhǔn)確、客觀地評(píng)價(jià)一個(gè)人的能力;憑什么少數(shù)人的評(píng)分(案例中專(zhuān)家C的評(píng)分)決定了最終的結(jié)果。如果公共管理的價(jià)值觀念是公平,或者說(shuō)首要的價(jià)值取向是公平,那么,定量分析在公共管理領(lǐng)域的推崇就應(yīng)該受到質(zhì)疑。

通過(guò)前面的分析,也得到了這樣的啟示,經(jīng)濟(jì)學(xué)在產(chǎn)生之初價(jià)值取向一直很明確,就是效率,定量分析的結(jié)果可以實(shí)現(xiàn)效率的最大化,因此定量分析在經(jīng)濟(jì)學(xué)的主流地位一直未變。而對(duì)于公共管理學(xué)來(lái)說(shuō),公共管理的價(jià)值取向在效率與公平之間左右搖擺,也使得公共管理的研究方法時(shí)而定量,時(shí)而定性。價(jià)值觀念的搖擺,研究方法的隨意性也造成了公共管理學(xué)科邊界模糊,對(duì)現(xiàn)實(shí)的解釋力趨弱的現(xiàn)狀。

五、結(jié)論

中國(guó)處于社會(huì)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期,公共管理受到了前所未有的重視。然而,公共管理卻無(wú)法非常有效地對(duì)實(shí)踐進(jìn)行指導(dǎo),近幾年來(lái)受到的批評(píng)與質(zhì)疑也越來(lái)越多,這迫使學(xué)界必須重新審視該學(xué)科的價(jià)值觀念與研究方法。“新公共管理凝聚了管理主義理念的精髓,新公共服務(wù)理論洋溢著憲政主義理念的風(fēng)采”,公共管理理論的價(jià)值取向一直在“效率”與“公平”中糾結(jié)。公共管理的價(jià)值取向是衍生一系列公共管理體制改革理念、改革規(guī)則、改革手段的前提,特別是在中國(guó)行政體制改革中,公平與效率一直是揮之不去的難題。改革開(kāi)放30年來(lái),我們確定了“效率優(yōu)先,兼顧公平”的發(fā)展觀念。在一定程度上,公共管理的價(jià)值取向也偏向了效率,使得定量研究成為公共管理領(lǐng)域被推崇的研究方法。筆者從研究方法入手,探討了定量分析在公共管理研究中的地位,這樣的地位是否匹配公共管理價(jià)值取向,得到的結(jié)論如下。

結(jié)論一:研究方法的選擇是一門(mén)學(xué)科進(jìn)行科學(xué)研究的關(guān)鍵,一門(mén)學(xué)科的成熟度與其所用的研究方法的成熟正相關(guān),但公共管理的研究方法并未引起足夠的重視。追溯公共管理的緣起,在公共行政階段、新公共管理階段,對(duì)效率的追求使得學(xué)者逐漸推崇以理性思維為基礎(chǔ)的定量分析方法。略顯諷刺意味的是,筆者質(zhì)疑定量分析在公共管理中的地位,卻也輔助性使用了定量分析,筆者分析了最近發(fā)表在《中國(guó)行政管理》和《公共管理學(xué)報(bào)》近年來(lái)的文獻(xiàn),結(jié)果顯示,定量研究所占比重越來(lái)越大,定量研究越來(lái)越受到推崇。雖然,西蒙提出“有限的理性”,但以理性思維為基礎(chǔ)的定量分析在公共管理領(lǐng)域的地位并未受到影響。

結(jié)論二:由于公共管理話語(yǔ)體系的模糊性,學(xué)術(shù)界對(duì)“理性人”假設(shè)的廣泛質(zhì)疑和近來(lái)行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究結(jié)果顯示,在公共管理學(xué)科推崇定量研究是不妥當(dāng)?shù)模芯抗矄?wèn)題需要充分考慮人的特殊性、主觀性和能動(dòng)性,畢竟“公共問(wèn)題的解決通過(guò)對(duì)話要比通過(guò)客觀的測(cè)量與理性分析更有可能”[25]。致力于公共管理研究的學(xué)者有必要審視研究方法的重要性,并把定性研究作為主要的研究方法。因?yàn)槎ㄐ愿雨P(guān)注價(jià)值,而不只是價(jià)格;更加關(guān)注的是人類(lèi)的意義,而不僅僅是客觀的事實(shí);畢竟要達(dá)到公共管理的目的,憑借的是思想、法律、制度、文化而不是有很多假設(shè)條件的模型和技術(shù)手段。

結(jié)論三:在公共管理領(lǐng)域,質(zhì)疑定量分析在公共管理研究的地位與其說(shuō)因?yàn)楣补芾碓捳Z(yǔ)體系的模糊性和人們的非理性因素,倒不如說(shuō)取決于公共管理的價(jià)值取向。當(dāng)我們清楚了解公共管理的價(jià)值取向時(shí),答案就在其中。那就是,當(dāng)公共管理的價(jià)值取向?yàn)樾蕰r(shí),則以定量為主;當(dāng)公共管理的價(jià)值取向?yàn)楣降臅r(shí)候,研究方法則以定性為主。公共管理的價(jià)值取向也決定了當(dāng)定量分析與定性分析結(jié)果沖突時(shí)的選擇。如果說(shuō)一個(gè)社會(huì)的發(fā)展觀念面對(duì)現(xiàn)實(shí)問(wèn)題可以借助民主制度這樣的平衡機(jī)制在“效率優(yōu)先,兼顧公平”與“公平優(yōu)先,兼顧效率”中權(quán)衡抉擇,但公共管理的價(jià)值觀,從公共管理的參與主體、過(guò)程、結(jié)果看,必須將民主治理、公民參與、平等公正置于以政府為中心的公共管理系統(tǒng)中的核心地位,否則公共管理將會(huì)失去合法性。因此公共管理管價(jià)值觀必須樹(shù)立“公平優(yōu)先”的民主價(jià)值理念,否則就不是“公共”的管理。將首要考慮“效率”的事務(wù)交給企業(yè)部門(mén),把首要考慮“公平”的事務(wù)交給公共部門(mén),這也是目前中國(guó)行政體制改革的方向(不是企業(yè)部門(mén)不講公平,也不是公共部門(mén)不講效率)。堅(jiān)持這樣的價(jià)值取向既是公共管理研究方法選擇的需要,也是公共管理學(xué)科發(fā)展的需要。

[1]卡爾·拉倫茨.法學(xué)方法論[M].北京:商務(wù)印書(shū)館,2003.

[2]徐祥民,劉衛(wèi)先.環(huán)境法學(xué)方法論研究的三個(gè)問(wèn)題[J].鄭州大學(xué)學(xué)報(bào):社會(huì)科學(xué)版,2010(4):118-119.

[3]何穎.公共行政研究方法及其走向評(píng)析[J].中國(guó)行政管理,2005(10):104-106.

[4]GAGE N L.The paradigm wars and their aftermath:A historical sketch of research on teaching since 1989[J].Educational Researcher,1989(Oct.):4-10.

[5]沃野.關(guān)于社會(huì)科學(xué)定量、定性研究的三個(gè)相關(guān)問(wèn)題[J].學(xué)術(shù)研究,2005(4):41-44.

[6]WILSON W.The study of administration [J].Political Science Quarterly,1887(2).

[7]周燕.公共管理研究:傳統(tǒng)與前沿——一個(gè)學(xué)科框架的描述[J].中山大學(xué)學(xué)報(bào):社會(huì)科學(xué)版,2010(1):142-150.

[8]安東尼·唐斯.民主的經(jīng)濟(jì)理論[M].上海:上海世紀(jì)出版集團(tuán),2005.

[9]崔智敏,寧澤逵.定量化文獻(xiàn)綜述方法與元分析[J].統(tǒng)計(jì)與決策,2010(19):166.

[10]西奧多·H·波伊斯特.公共與非營(yíng)利組織績(jī)效評(píng)估:方法與應(yīng)用[M].北京:中國(guó)人民大學(xué)出版社,2005.

[11]高鴻業(yè).西方經(jīng)濟(jì)學(xué)(微觀部分)[M].第四版.北京:中國(guó)人民大學(xué)出版社,2007.

[12]赫伯特·西蒙.現(xiàn)代決策理論的基石——有限理性說(shuō)[M].北京:北京經(jīng)濟(jì)學(xué)院出版社,1989.

[13]休·史卓頓.公共物品、公共企業(yè)與公共選擇[M].北京:經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社,2000.

[14]帕特里克·敦利威.民主、官僚制與公共選擇[M].北京:中國(guó)青年出版社,2004.

[15]卡尼曼.有限理性的圖譜:邁向行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的心理學(xué)[M].北京:中信出版社,2004.

[16]朱廣忠.對(duì)公共管理理性人假設(shè)批評(píng)的理論反思[J].當(dāng)代世界與社會(huì)主義,2009(5):125-129.

[17]CHRISTOPHER H.The new public management in the eighties[J].Accounting,Organization and Society,1995,20(2/3):93-109.

[18]曾保根.價(jià)值取向、理論基礎(chǔ)、制度安排與研究方法——新公共服務(wù)與新公共管理的四維辨析[J].上海行政學(xué)院學(xué)報(bào),2010(3):29-30.

[19]POLLITT C.Managerialism and the public services:The Anglo-American experience[M].UK:Oxford Basil Blackwell,1993.

[20]蓋伊·彼得斯.政府未來(lái)的治理模式[M].北京:中國(guó)人民大學(xué)出版社,2001.

[21] BERSTEIN R J.The restructuring of social and political theory[M].Orlando,F(xiàn)L:Harcourt Brace Jovanovich,1976.

[22]CHRISTOPHER P,JACHSON M.Administration argument[M].Aldershot,UK:Dartmouth Press,1991.

[23]馬駿,郭巍青.公共管理:新的研究方向[J].武漢大學(xué)學(xué)報(bào):社會(huì)科學(xué)版,2002(1):77.

[24]珍妮特·登哈特.新公共服務(wù):服務(wù),而不是掌舵[M].北京:中國(guó)人民大學(xué)出版社,2004.

[25]McSwite O C.Legitimacy in public administration[M].Thousand Oaks,CA:Sage,1997.

Criticism of Preferring Quantitative Research Methods of Public Administration

WANG Yinhong,WANG Gang

(School of Law and Political Science,Ocean University of China,Qingdao 266100,P.R.China)

Tracing back to the origin and evolution of public management theory,quantitative research methods based on rational thinking is preferred as important research method of public management.However,due to the ambiguity of discourse system and question about“rational man”assumptions, emphasis on quantitative research methods will lose basis in public management.Moreover,the choice of methods is closely related to disciplinary value orientation.If“efficiency priority”is value orientation of public management, it is not inappropriate to prefer quantitative method research.With the rise of the new public service theory,value orientation changes to“equity priority”, and “democratic equality and citizen participation”is further concerned.Therefore, excessive emphasis on quantitative research methods may deviate from values orientation of public management.

methodology;quantitative analysis;qualitative analysis;public management

C93-0

A

1008-5831(2013)01-0064-08

2012-05-26

山東省社會(huì)科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目“民主化程度與信息化程度的相關(guān)性研究”(10CJGZ49)

王印紅(1970-),男,山東汶上人,中國(guó)海洋大學(xué)法政學(xué)院教師,博士,主要從事政府管理創(chuàng)新、電子政務(wù)研究。

(責(zé)任編輯 傅旭東)