外語輸出型教學中的“形式協商”:認知理據及策略優勢

羅錢軍

(汕頭大學文學院,廣東 汕頭 515063)

一、引言

傳統的英語教學往往重視語言的輸入而忽視輸出。為了改變既往灌輸式的教學習慣,輸出型的教學模式便為越來越多的教學研究者和實踐者們所關注。輸出雖然不是語言習得的唯一途徑,卻是一個重要途徑。輸入與輸出兩者俱備才構成完整的互動交際,而當交際雙方在互動中進行協商時,學習機會將大大增加。作為互動交際的一種特殊形式,從20世紀80年代早期開始,意義協商就吸引了眾多研究者的關注,Pica 將其定義為“學習者與對話者預測、覺察或遇到意義理解困難時對話語進行的修改和重構。”[1]也就是說,意義協商是口語交際過程中為解決理解困難所進行的交互活動。它能預防、修補理解出現的缺口,可帶來交互型可理解輸入,并能創造輸出機會,因而對語言習得起到促進作用。但是,正如Swain 所指出的那樣,假如二語學習只注重交際成功的話,一些語言特征將無法達到相當于目標語水平的準確性。[2]以意義協商為核心的教學只注重交際的成功進行而忽視傳遞信息的形式,提倡所有語言活動以意義的理解和表達為核心,教師只給學習者提供正面語據和大量的交際機會,避免外顯的語法教學。這種教學能使學習者的理解能力和表達的流利度接近母語使用者,但表達的準確度和復雜度卻相對滯后,甚至出現石化(fossilization)現象。而形式協商則不然,它在保持交際互動的前提下,為語言學習者及時提供目的語形式和功能銜接的機會,激發學生自我糾錯的潛能,促進其陳述性知識向程序性知識轉化,因而具有明顯的策略優勢。

二、形式協商的概念內涵和理論基礎

(一)概念內涵

基于對交際課堂師生互動活動的描述性研究,有研究者提出,教師課堂糾正性反饋話步可以分為三類:一是顯性糾錯(explicit correction);二是以重鑄(recast)為代表的隱性糾錯(implicit correction);三是提示性反饋(prompt)。[3]“顯性糾錯”是指教師明確指出學習者的言語錯誤,并以正確的形式對其中不符合目標語的形式予以重構。但研究表明,在實際課堂教學中,教師很少采用這一策略,其主要原因在于這種過于明顯的糾錯方式容易傷害學生的自尊心。[4]“重鑄”是一種隱晦的糾錯方法,指教師沒有明確示意學生的語言中有錯誤,而是在保持學生本意的情況下,對學生含有錯誤的語言進行全部或部分修正。而“提示性反饋”則是用各種不同信號來暗示學習者,使其進行話語的自我修補(self-repair)。Lyster 和Ranta 稱其為“形式協商”,主要是為了避免與以理解交際信息為目的的“意義協商”相混淆。[4]“形式協商”的發生,并非緣于意義理解障礙而是學生話語中的形式錯誤,但教師不直接糾錯而是“協商式”地引起學生注意以幫助其自我糾正。這是一種涉及語言正確性、準確性而非僅僅可理解性的糾錯反饋。它大致可以分為以下四類:

(1)誘導(elicitation):指教師通過提問來直接引導學習者重構出正確的表達形式,或策略性地使用暫停等方式讓學習者自己填充(fill the blank)以完成話語;

(2)澄清要求(clarification requests):教師使用“Pardon?”或“I’m sorry?”等疑問句式提示學習者有部分話語表達錯誤,并要求其予以重構;

(3)重復(repetition):教師重復學生錯誤的話語,利用語調(通常用升調)來突出錯誤;

(4)元語言線索(metalinguistic clues):指教師使用元語言對學習者話語中的錯誤形式提出問題、進行評論,但并不提供明晰的正確形式,而是指出了錯誤的本質,使學習者能夠從語言規則的角度來分析自己的話語進而實現自我糾錯。

(二)理論基礎

上文已經提到,大量以意義協商為核心的教學無法使學習者達到較高水平的語法和社會語言能力,盡管意義協商的地位并沒有被全盤否定,但教育學家和研究者們越來越意識到有必要補充一種類似于“以語言形式為中心”的新教學法[5]。“形式協商”之所以受到人們關注是有其理論基礎的,具體如下:

1.Schmidt 的“注意假設”

在認知心理學家看來,注意力對任何學習都是不可缺少的。具體到二語習得,Schmidt 的“注意假設”(noticing hypothesis)認為,某個語言形式習得的關鍵是注意到輸入中出現的形式,只有被有意識地注意到的東西才能被吸收(intake)。[6]11-26注意是“學習中輸入向吸收轉化的充分必要條件”[6]17。學習者在構建語言假設之前,他們需要注意到語法的特征,因此,形式注意在語言學習過程中是必不可少的準備階段。這樣一來,“注意假設”對Krashen[7]有關“習得過程是無知覺”的論斷提出了挑戰,認為語言形式教學在輸入過程中通過吸引學習者注意語言形式來幫助學習者習得語言,否則,學習者就不會注意到形式,從而導致吸收失敗。Gass 也認為,注意之所以重要,是因為有了注意,學習者才會意識到自己的中介語與目的語之間的差距;意識到了這種差距,學習者才會修正自己的中介語。[8]Robinson 針對二語習得,強調了外圍注意(peripheral attention)和選擇性注意(focal attention)的區別。他認為,感官信息首先通過外圍注意被覺察到,并臨時儲存在感覺記錄器(sensory register)中;然后,選擇性注意選擇一部分信息做進一步加工。選擇性注意在短時記憶和長時記憶的信息加工和信息貯存過程中發揮很大的作用,它不僅具有控制信息和記憶編碼的功能,還具有保持記憶的功能。[9]Skehan 曾具體闡釋了注意與以規則為基礎的表征系統(rule-based representation system)之間的關系,證明注意對中介語的重構(restructuring)是非常有幫助的。[10]由此可見,刺激學習者對語言形式的注意在語言教學中是不可或缺的。但純粹以形式為中心的教學方法只能幫助學習者掌握孤立的語法項目,無法培養他們自然地使用目的語進行交際的能力。[11]因此,必須設法在交際活動的過程中吸引學習者對形式的注意。

2.VanPatten 的“信息加工模型”

VanPatten 的“信息加工模型”建立在幾個假設之上,即:(1)為了保證習得的產生,學習者需要注意到語言形式;(2)人類信息處理的能力有限;(3)注意的容量有限——不是所有的信息都能被同時注意到;(4)對注意力的爭奪始終存在于語言形式與交際意義之間,而且交際活動中的信息處理是以意義為先的。VanPatten 認為,由于加工能力有限,學習者特別是初學者同時關注語言形式與交際意義非常困難,因此,往往會兩者選一。他認為,在以意義為中心的交際活動中,學習者不太容易地注意到語言形式。因此,在以交際為中心的課堂中,就必須采用必要的教學干預手段,以幫助學習者把注意力聚焦到相關的語言形式上去。[12]

3.多級記憶儲存理論

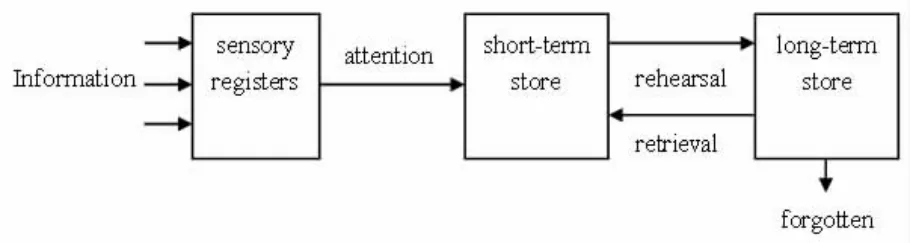

根據多級記憶儲存理論[13],信息加工可分為3 個階段:感覺記錄器、短時記憶儲存庫和長時記憶儲存庫,具體如下圖所示:

圖1 Consciousness in the multistore model of memory

如圖1 所示,部分進入感覺記錄器的信息由于未能引起足夠的注意將會丟失,而一般來說,沒能進人短時記憶儲存庫的信息勢必將被永久遺忘。Bowers[14]認為,被感知的信息與被注意的信息之間存在著非常重要的差別,感知并不一定能夠促使外部事物的內在化,只有在充分注意的前提下,感覺信號才能被編入短時記憶儲存庫。隨后,信息將得到進一步篩選,那些能夠與被提取的信息發生記憶連接的信息會進入長時記憶儲存庫,而其他不相關的信息可能很快被遺忘。[15]

二語習得的認知加工包括微處理與宏處理。微處理的一個重要方面是認知比較,就是在二語輸入和學習者已有的知識之間建立聯系或接口(interface),在兩者之間不斷重構語言知識,并為處理新的信息準備認知運行窗口(cognition window)。學習者也就是在這樣的過程中不斷完善其知識結構的。而宏處理是一個連續性的、接近自動的認知過程、包括輸入的內化、匹配以及重構等。[16]Doughty 認為,從認知心理學角度講,對輸入的吸收是對語言材料的同化,包括簡化、推斷、構建和重構等認知處理過程。學習者通過組塊——分割(chunking-and-segmentation)認知過程,對新輸入語言信息進行分析、匹配和重構。當輸入信息與已有的知識結構相匹配時就會導致同化和吸收。在以后輸入相同或類似的語言形式特征時,學習者就可以進行檢驗、修正和確認等認知處理,以便不斷發展或完善目標語系統。[17]可見,宏處理的目的是,“通過學習者對輸入的認知處理,在選擇性注意和工作記憶中分配認知資源,最終在其中介語系統中建立長時記憶的認知表征”[18]71。

上述三種假設既對新的教學形式提出了要求,同時也為新的教學形式提供了理論基礎。“形式協商”教學很好地融合了上述三種假設的基本理念:首先,“形式協商”的關鍵構念在聚焦(focus),即認知研究中的選擇性注意,其教學模式強調“選擇性注意”的習得價值,符合Schmidt 的“注意假設”;其次,“形式協商”教學贊同“對注意力的爭奪始終存在于語言形式與交際意義之間”,所以主張要采用必要的教學干預手段以幫助學習者把注意力聚焦到相關的語言形式上去,符合VanPatten 的“信息加工模型”;再次,“形式協商”強調自我糾錯的記憶連接功能和對語言知識的重構及程序化功能,符合多級記憶儲存理論。

三、輸出型教學:形式協商有效開展的教學環境

形式協商作為一種新興的教學理念,它的有效開展離不開與之相宜的“輸出型”教學環境。而輸出型教學理念則源于加拿大應用語言學家Swain 的語言輸出假設。

Swain 在分析了加拿大國內法語沉浸式課堂教學的調查結果后指出,學生在二語學習中犯大量語法錯誤的一個重要原因是他們很少進行語言表達練習,課堂中基本上是老師在進行注入式的輸入;教師對學生所犯語誤的反饋也多屬隨意、偶然。[2]繼而Swain 提出了“可理解輸出假設”(The Comprehensible Output Hypothesis),指出僅僅依靠可理解的輸入還不能使二語學習者準確而又流利地使用語言;成功的二語學習者既需要接觸大量的可理解的輸入,又需要產出可理解的輸出。Swain 認為要真正掌握一門外語,外語學習者必須被賦予正確運用語言的機會,通過寫和說這兩種輸出性的語言運用手段,予學習者以壓力,迫使學生運用所學的知識,充分調動學習者學習語言和運用語言的積極性,從而使學生在寫和說的過程中,實現可理解輸出,達到知識內化的目的。[19]

語言的輸入和輸出涉及不同的認知過程。在輸入時,學習者的重點是放在對意義的理解上;但輸出的過程卻要復雜得多,輸出能使學習者注意語言形式,特別是當交際受阻時,說話者不得不使用準確、恰當、連貫的語言完整地表達自己的意愿。Swain 在對輸出假設的解釋中指出:“輸出能激發學習者從以語義為基礎的認知處理轉向以句法為基礎的認知處理。前者是開放式的、策略性的、非規定性的,在理解中普遍存在;后者在語言的準確表達乃至最終的習得中十分重要。因此,輸出在句法和詞法習得中具有潛在的重要作用。”[19]125

語言的輸入與輸出構成交際互動,當交際受阻時,對話雙方需要進行意義協商,以恢復和推進交際。交際受阻的原因是多方面的,其中亦涉及語言形式的原因,即由于交際中某一方不理解某一語言形式所蘊含的意義而導致了交際中斷,為了使交際順利繼續,交際雙方對該語言形式進行交互調整,其目的是為了提高語言輸入的可理解性,因而對語言形式的準確性不作硬性要求,可理解性是其底線。而“形式協商”則不然,它是課堂環境的產物,某一語言形式所蘊含的意義并未引發理解困難而導致交際中斷,而是為了提高語言使用的準確度,由教師或另一學習者發起,“強迫”某學習者去注意該語言形式。Lyster 和Ranta認為,在交際互動中,形式協商能夠讓學習者充分關注語言形式,“迫使”他們在對目標語中新的假設進行檢驗時重新分析和調整非目標性的語言輸出,為學習者及時提供外部反饋,從而激發他們進行自我糾錯。[4]

具體說來,教師的“形式協商”反饋能引起學習者注意自己的語言問題,發現其語言知識與語言運用之間的差異性,即自己想表達的語義與能夠輸出表達的語義之間的差距,從而激發學習的主動性,努力去面對這些問題,增強語言能力,縮小差異,提高語言輸出的準確性,這個過程誘發或刺激二語習得的認知過程,使學習者獲取新的語言知識并鞏固已有的知識。而且,“形式協商”引起學生的“強制性輸出”(pushed output),這種輸出正是一種對目的語潛在假設進行檢驗的手段。學習者在擴展他們的中介語以達到目的語交際需求時,就是通過輸出這一形式嘗試新的語言結構形式,形成新的假設并檢驗哪些假設是可行的,哪些假設是不行的。在修改與調整中,學習者的語言判斷能力和解決問題的能力得到提高。還有很重要的一點是,學習者在執行“強制性輸出”任務時,不僅會表明他們的假設,而且會用目的語思考自己的輸出。當學習者反思他們自己的目的語用法時,輸出即起著元語言功能作用,能使他們控制和內化語言知識,這是語言能力和語言技能發展的基礎。[20]

四、形式協商的認知機制詮釋

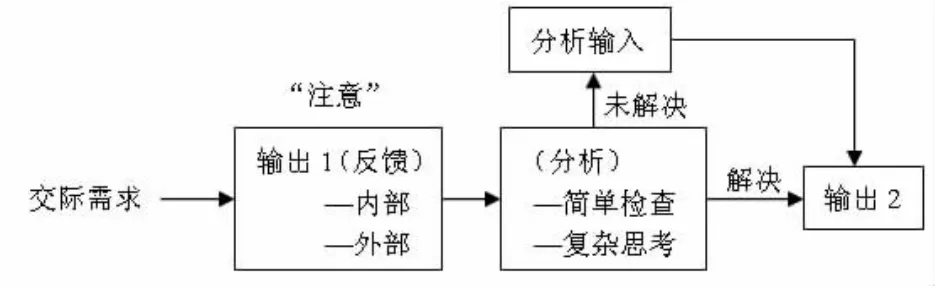

Swain 和Lapkin[21]根據大量的實驗 結果,建立了如下圖所示的語言輸出和二語學習模式:

圖2 語言輸出和二語學習模式圖

如圖2 所示,一旦說話者用目的語進行交流,即為輸出1。這時的輸出可能在語法結構、措辭等方面還不夠準確、恰當。但是,如果來自內部(自發反思)或外部(同伴或老師)的反饋使得說話者注意到自己的產出與目標語之間的差距,他就會采用簡單審視或復雜思考等加工手段去分析所用的語言形式(包括注意自己中介語系統的漏洞或是偏差,注意新語言輸入中的相關特征,等等)。所得的分析結果有二:一是找到了可行的方案。這時說話者產出的語言可能具有相對的完整性,此為輸出2(可代表說話者的中介語最高水平)。二是沒找到可行的方案,即說話者在其中介語中沒有找到相應的語言形式來完成交際。在以后的學習中,他將會特別注意類似的語言輸入,通過分配更多的認知資源去處理相關語言輸入中的某些形式特征,從而更好地加工語言輸入,補充和完善自己的中介語系統。[22]31不管采用何種方式,“第一次輸出與第二次輸出之間所發生的一切是二語習得過程的一個組成部分”[21]386。根據Swain 的觀點,大量的口語輸出機會并不能保證二語習得,只有強制性輸出(pushed output)即學習者在受到外在壓力情況下進行的輸出,才可能有效地提高二語水平。[19]而形式協商作為一種糾錯性反饋,其優勢之一就在于能迫使學生注意到自身語言形式上的缺陷繼而進行自我糾錯后的輸出。

人的認知系統加工能力有限,注意和記憶資源也有限。認知活動中如何分配注意和記憶資源對于認知本身起著關鍵性作用。作為教學手段的“形式協商”,其可行性探討涉及兩個認知問題:其一,學習者是否擁有足夠的認知資源注意到自身中介語的差距或漏洞?其二,“形式協商”作為一種教學干預,能否做到不阻斷學習者本身的語言學習加工過程?

1.學習者是否擁有足夠的認知資源注意到自身中介語的差距或漏洞。

按照Swain 和Lapkin 的觀點,學習者的輸出觸發了“一系列的注意”,是注意促進了語言學習的進程。[21]那么,輸出要發揮作用,重要的前提是學習者必須有足夠的認知資源注意到自身中介語的差距或漏洞。因而,在語言學習過程中,教學的作用及其目的應該是提高語言輸入的突顯性,促使新舊知識之間聯系的建立,并輔助新的語言輸入與已有中介語知識的比較。[23]“形式協商”就是要通過對這些微觀加工過程的推動和促進,以期對宏觀加工過程產生影響進而促進中介語的發展。

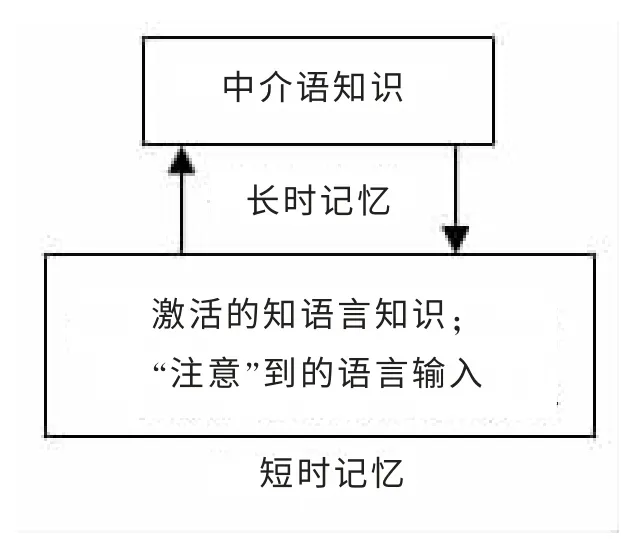

傳統上認為,如果把語言學習看作是一個信息加工過程,那么語言輸入首先要經過學習者的短時記憶,在那里經過簡單加工后進入到長時記憶成為中介語的一部分。但是現在的心理語言學理論認為短時記憶的功能不僅僅是簡單加工并向長時記憶傳輸信息,它還可以暫時儲存一些被激活了的長時記憶里的信息并把新的信息與被激活的已有信息進行比較(如圖3 所示)。因而,短時記憶可以被看作是已知信息與新信息之間的接口,新舊信息在這里產生聯系并進行比較,最終導致知識的重構。[17]

圖3 語言加工過程中的記憶模式

“學習者是否擁有足夠的認知資源注意到自身中介語的差距或漏洞?”這一認知問題的滿足有賴于一個重要的前提:“學習者是否在同一時間或至少在某一特定的認知窗口能夠同時注意到言語加工過程中的輸入和輸出?”目前已有三項研究發現可以證實上述前提:(1)輸入和輸出話語的表征和比較都在短時記憶中進行;(2)已經被加工過的話語只有其更深層次(如語義)的表征可存在于長時記憶中,但在短時記憶中留有可以使用的通道,與新的話語做比較;(3)傳輸到長時記憶的話語,在語言加工者發現其已有的知識和正在到來的語言證據之間配錯(mismatch)時,可重新被激活。[17]229

Robinson 通過研究后也認為,學習者在短時記憶中能有意識注意到所學語言的特征,發現(detect)“別人怎么說”與“自己會怎么說”或者“自己還不會說的東西,別人是怎樣說的”之間的差距或漏洞,進而排練(rehearse)以使新注意到的語言形式進入長時記憶,以備日后使用。[9]

由上述分析可知,學習者確實擁有足夠的認知資源注意到自身中介語的差距或漏洞。

2.“形式協商”作為一種教學干預,能否做到不阻斷學習者本身的語言學習加工過程。

在注意容量有限的前提下,是否還存在對語言形式、意義和功能同時加工的認知可能性?對此,心理語言學有關自然言語中的語誤分析和實驗結果提供了肯定性證據。

根據Levelt[24]47的言語產出模型理論,言語產生過程分為四個模塊:概念形成模塊(conceptualizer)、句法形成模塊(formulator)、言語形成模塊(articulator)和自我監控模塊(self-monitor)。并且整個言語產生過程是并行的(parallel processing),而非串行的(serial processing)。可見,言語計劃加工過程中的所有編碼階段基本上是模塊化的(modular)。自然言語中的語誤分析表明,的確存在將注意力吸引到語言環境中的某一方面而不中斷言語計劃執行的情況。Garrett 使用了“可移性注意”(roving attention)一詞來解釋這一認知機制。[25]

具體到“形式協商”,這種教學干預,實際上是對有限注意容量的一種擴充,只要教師能夠巧妙地運用這種認知干預,就可將學習者可移性注意吸引到語言形式特征上,而其他的選擇性注意則依舊專注于對意義的加工。“形式協商”的開展有兩個基本前提,即:(1)關注語言形式發生在以意義或交際為中心的課堂活動中;(2)關注語言形式是附帶發生的,即由教師把“注意”隨機轉移到語言形式特征上,這種“注意”由輸出中的形式問題所引起。這種課堂教學干預不會干擾語言的正常運用,即在以交際為中心的課堂中,師生主要關注交際意義,只是在必要時才會注意到有關語言形式。此處的“必要時”指的是教師出于形式教學之目的,在意義協商的基礎上對學生作進一步的要求,“強迫”學生使用準確得體的語言,因此并不會阻斷學習者本身的語言學習加工過程。

五、形式協商的策略優勢

作為一種提示性糾錯反饋,形式協商主要有著如下三方面的策略優勢:

(一)兼顧形式與意義

那些直接明示的語法教學和元語言解釋好像是最有助于語言加工過程的教學手段,但是過于明示的語言教學手段使語言形式脫離了語言的意義和功能,干擾了語言的自然加工,從而阻礙了中介語的發展。而純粹“以意義為中心”的教學模式則只是讓學習者接觸大量的可理解性輸入,“意義協商”式反饋只注重交際的成功進行而忽視傳遞信息的形式,最終還是發現其效果并不理想。[21]

“形式協商”式教學則把交際和對形式的注意有效地結合起來,強調在對語言進行認知加工過程中同時注意形式和意義。這種聯合加工正是“形式協商”式語言教學模式區別于純形式教學及“意義協商”教學的一個重要特征,它有助于宏觀加工過程中語言的形式、意義與功能的映射和匹配,而這種映射和匹配又對語言學習的發展起著根本的的促進作用。[17]

(二)加快陳述性知識向程序性知識的轉化

從語用意義上來看,形式協商完全不同于顯性糾錯和重鑄。顯性糾錯和重鑄是教師本人在一個話步之內發起并完成的修補行為。而形式協商是教師通過相應手段提示學習者,推動學習者提取其已有的資源做出調整性反應,產生自我修補行為。此互動過程能夠為學習者提供機會,實現陳述性知識向程序性知識的轉化。[26]

認知心理學家Anderson[27]主張把知識分為兩類:即陳述性知識和程序性知識。這兩類知識獲得的心理過程,在頭腦中的表征、保持激活的特點都有很大的不同。陳述性知識(declarative knowledge)即“描述性知識”,是用于回答“是什么”和“為什么”的知識,表現為一系列的概念命題、法則、定理和理論等。它是作為事實回憶之基礎的知識,主要以命題(命題網絡)或表象的形式在大腦中表征。程序性知識(procedural knowledge)則是用于回答“怎么做”的知識,常表現為某種操作程序。Anderson[28]的思維適應性控制理論提出幾乎所有的學習都是從陳述性知識開始的,陳述性知識通過三個階段轉換為程序性知識:即陳述性階段、知識編輯階段和調整產出式階段(tuning productions)。在陳述性階段,學習者學得陳述性知識,并在遇到問題的過程中不斷依靠它解決問題。在知識編輯階段,陳述性知識通過實際運用轉換成不甚穩固的暫時性的程序化知識。在調整產出式階段,學習者通過類化(generalization)、分辨和強化來不斷調整、強化已經獲得的暫時性程序化知識,從而更有效地解決問題。練習在陳述性知識程序化的過程中是必不可少的環節,在解決問題的過程中,學習者對陳述性知識的依賴程度逐步減少。

語言學習過程中的練習一類基于語言輸入,另一類基于語言輸出。de Bot 認為,與純粹的輸人接收相比,輸出可以為語言學習者帶來更大的好處,因為輸出以目標語的提取為前提,這可以刺激大腦中的記憶連接,而對于目標語與非目標語之間差異的意識能夠引起現有語言知識的重新調整。[26]具體地說,當教師通過形式協商要求學習者調整有語病的輸出時,學習者就會自覺地把糾錯提示與陳述性知識連接起來,積極從長時記憶儲存庫里提取相關知識,分析并調整第一次輸出的話語,使第二次輸出的話語能嚴格遵循已內化的語言規則和知識。經過數次反復提取,陳述性知識逐漸地實現程序化,最終使語言輸出變得更加準確和快捷。相反,以顯性糾錯和重鑄為代表的教師糾錯則不鼓勵學習者主動進行陳述性知識的提取,在缺乏動力的情況下,學習者僅僅扮演一個被動接收者的角色,教師糾錯性的輸入未必總能喚起學習者的充分注意,有時甚至不一定被學習者所理解。[15]

(三)保持課堂互動

Long 的“互動假設”認為,二語習得是學習者與其他講話人——特別是語言水平比自己高的人互動的結果。雙向交際比單向交際更有利于語言習得,因為在雙向交際中,當一方無法理解另一方時,會有機會告知對方,這將促使雙方進行協商和交互調整,對可能出現的理解問題進行調整和修正,從而提高語言輸入的可理解性。具體來說,在交際過程中,為了避免可能產生的不理解或誤解,雙方相互溝通,信息輸入方對不解之處提出疑問,信息輸出方則對自己的信息表達形式不斷地進行修正,以達到交際順利進行的目的。[29]

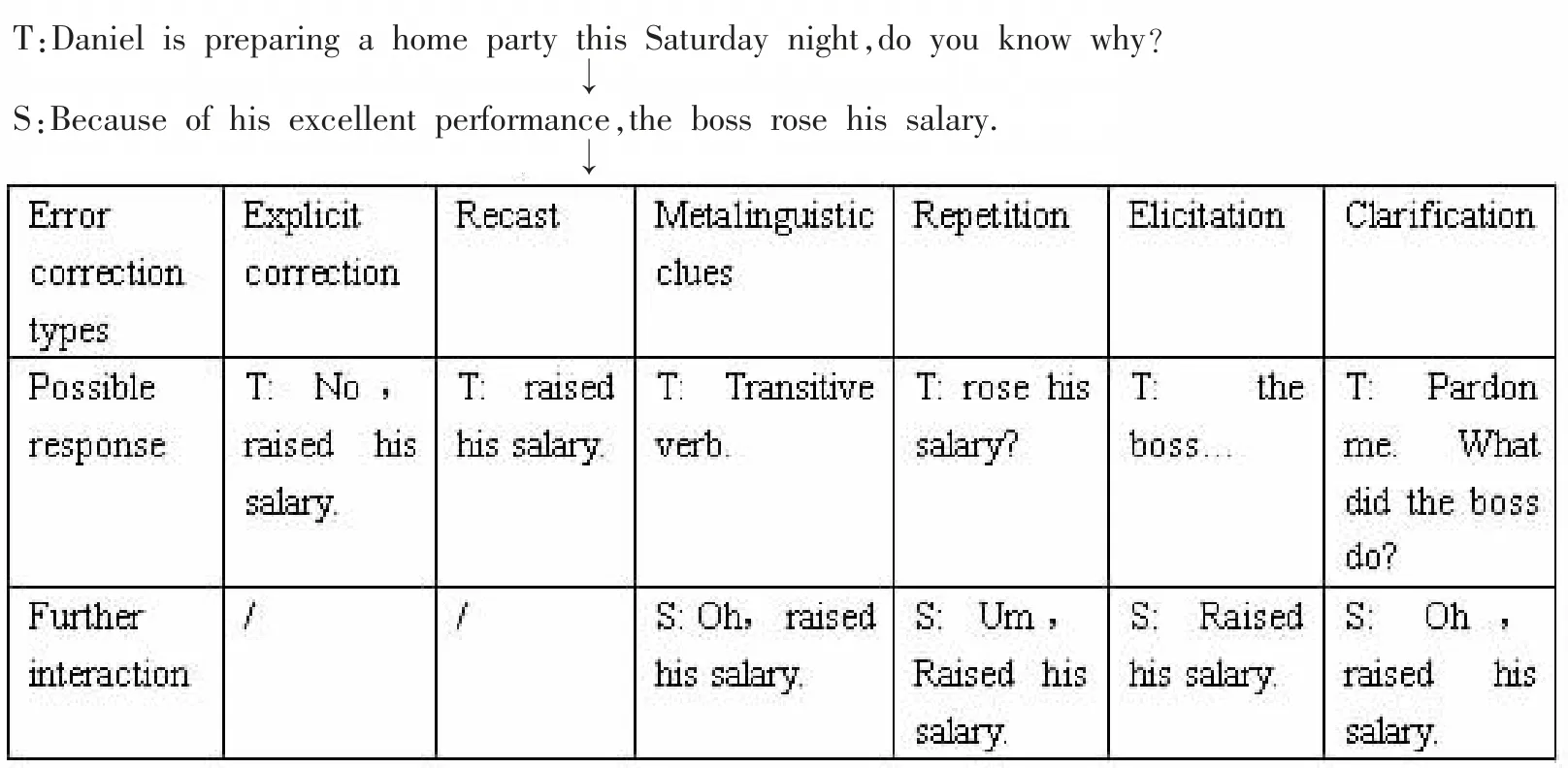

互動假設可以用來判斷不同糾錯方式在二語習得中所起的作用,直接糾錯和間接修正使學習者喪失了自我調整輸出的機會,便無法產生互動效應;而形式協商則能在師生互動中突出需要糾正的錯誤。[15]如表1 所示(表中T 指teacher,S指student):

表1 不同糾錯方式的互動模式

上例中的“提問-回答-反饋”話步模式在課堂會話中非常典型,我們可以發現,顯性糾錯與重鑄雖然起到了反饋的評價作用,但卻都中斷了交流;而同屬形式協商的4 種糾錯反饋方式則學生讓進行自我糾錯,因此能保留互動,使得“教學干預與學習者的語言學習加工融為不可分割的一體”[17]227。

六、結語

從我國的外語課堂教學來看,受教學條件、師資力量等的限制,課堂中真實、有意義的言語互動活動非常貧乏,學習者的語言輸出大多是回答教師提出的問題或者進行模式化的、脫離語言情境的練習。與之相應,來自教師的反饋大多是直接的對錯判斷或錯誤更正(即顯性糾錯或重鑄)。在此背景下,形式協商的探討與應用就具有極其重要的現實意義。需要明確的是,言語互動或協商本身并不意味著語言學習的發生,它只是為語言學習搭建了一個平臺或起到啟動裝置的作用[30]173-175。同樣道理,形式協商只是互動過程中語言學習得以發生的催化劑。需要思考的是,盡管本文嘗試著從認知角度去詮釋“形式協商”工作機理,但相關認知因素到底在多大程度上制約著“形式協商”的有效性?“形式協商”作為教學干預,盡管具有策略上的優勢,但其介入的最佳時機如何把握?哪些具體的“形式協商”方式更為有效?如此等等問題,都有待于日后做更深層次的考量。

[1]Pica,T.Research on negotiation:What does it reveal about second-language learning conditions,processes,and outcomes?[J].Language Learning,1994,44(September):493-527.

[2]Swain,M.Communicative competence:some roles of comprehensible input and comprehensible output in its development[C]//S.Gass &C.Madden(eds.)Input in Second Language Acquisition Rowley,MA:Newbury House,1985.

[3]Lyster,R.Negotiation in immersion teacher-student interaction[J].International Journal of Educational Research,2002,37(3):237-253.

[4]Lyster,R &L.Ranta.Corrective feedback and learner uptake:Negotiation of form in communicative classrooms[J].Studies in Second Language Acquisition,1997,19(March):37-66.

[5]Long,M.Focus on form:A design feature in language teaching methodology[C]//K.de Bot,R.Ginsberg &C.Kramsch(eds.)Foreign Language Research in Crosscultural Perspectives Amsterdam:Benjamins,1991.

[6]Schmidt,R.Deconstructing consciousness in search of useful definitions for applied linguistics [J].AILA Review,1994,11(1).

[7]Krashen,S.Second Language Acquisition and Second Language Learning[M].Oxford:Pergamon,1981.

[8]Gass,S.M.Input,Interaction and the Second Language Learner [M].Mahwah,NJ:Lawrence Erlbaum Associates,1997.

[9]Robinson,P.Attention and memory in SLA[C]//C.Doughty &M.H.Long(eds.):The Handbook of Second Language Acquisition.Oxford:Blackwell,2003.

[10]Skehan,P.A Cognitive Approach to Language Learning[M].Oxford:Oxford University Press,1998.

[11]Ellis,R.The place of grammar instruction in the second/foreign curriculum [C]//E.Hinkel &S.Fotos(eds.)New Perspectives on Grammar Teaching in Second Language Classroom.Mahwah,NJ:Erlbaum,2002.

[12]VanPatten,B.Input Processing and Grammar Instruction in Second Language Acquisition [M].Nowood,NJ:Ablex,1996.

[13]Kihlstrom,J.Conscious,subconscious,unconscious:A cognitive perspective [C]//K Bowers &D Meichenbaum(eds.)The Unconscious Reconsidered.New York:Wiley,1984.

[14]Bowers,K.On being unconsciously influenced and informed[C]//K.Bowers &D.Meichenbaum(eds.)TheUnconscious Reconsidered.New York:Wiley,1984.

[15]鄭佩蕓.形式協商的多視角研究和思考[J].外語界,2007(5):76-82.

[16]林瓊.聚焦形式教學引論[M].合肥:安徽大學出版社,2010.

[17]Doughty,C.Cognitive underpinnings of focus on form[C]//P.Robinson(ed.):Cognition and Second Language Instruction.New York:Cambridge University Press,2001.

[18]楊烈祥.外顯語法指導的認知宏處理和微處理模式綜述[J].外語教學理論與實踐,2008(2):68-71.

[19]Swain,M.Three functions of output in second language learning[C]//G.Cook&B.Seidlehofer(eds.)Principles and Practice in Applied Linguistics.Oxford University Press,1995.

[20]Swain,M.The output hypothesis:Just speaking and writing aren’t enough[J].The Canadian Modern Language Review,1993,50(1):158-164.

[21]Swain,M.&S.Lapkin.Problems in output and the cognitive processes they generate:A step towards second language learning [J].Applied Linguistics,1995,16(3):371-391.

[22]王榮英.大學英語輸出教學論[M].上海:上海交通大學出版社,2008.

[23]葛現茹.“形式焦點”式語言教學:形式與意義的整合[J].重慶文理學院學報,2009(7):132-136.

[24]Levelt,W.J.M.Speaking:From Intention to Articulation[M].Cambridge,MA:MT Press,1989.

[25]Garrett,M.F.Levels of processing in sentence production [C]//B.I.Butterworth(ed.):Language Production.Vol.1:Speech and Talk.London:Academic Press,1980.

[26]de Bot,K.The psycholinguistics of the output hypothesis[J].Language Learning,1996,46(3):529-555.

[27]Anderson,J.R.The architecture of cognition [M].Cambridge,MA:Harvard University Press,1983.

[28]Anderson,J.R.Cognitive psychology and its implications [M].6th edition.New York:Worth Publishers,2004.

[29]Long,M.H.Native speaker/non-native speaker conversation and the negotiation of comprehensible input[J].Applied Linguistics,1983(4):126~141.

[30]Gass,S.&L.Selinker.Second Language Acquisition:An Introductory Course [M].Mahwah,New Jersey:Lawrence Erlbaum Associates,2001.