兩錠故宮藏墨品賞

蔡鑫泉

張子高先生云:“古人謂古物文字可糾史傳之失,不信然歟!”許多明清古墨上有名款、年款,為研究相關史事提供了信息,因而引起收藏家的注意。故宮藏孫瑞卿寥天一墨、汪鴻漸和羹補袞墨堪稱兩例。

孫瑞卿寥天一墨

張子高先生原藏,現藏北京故宮博物院。在《四家藏墨圖錄》中,張子高先生作了詳細說明:

孫瑞卿寥天一

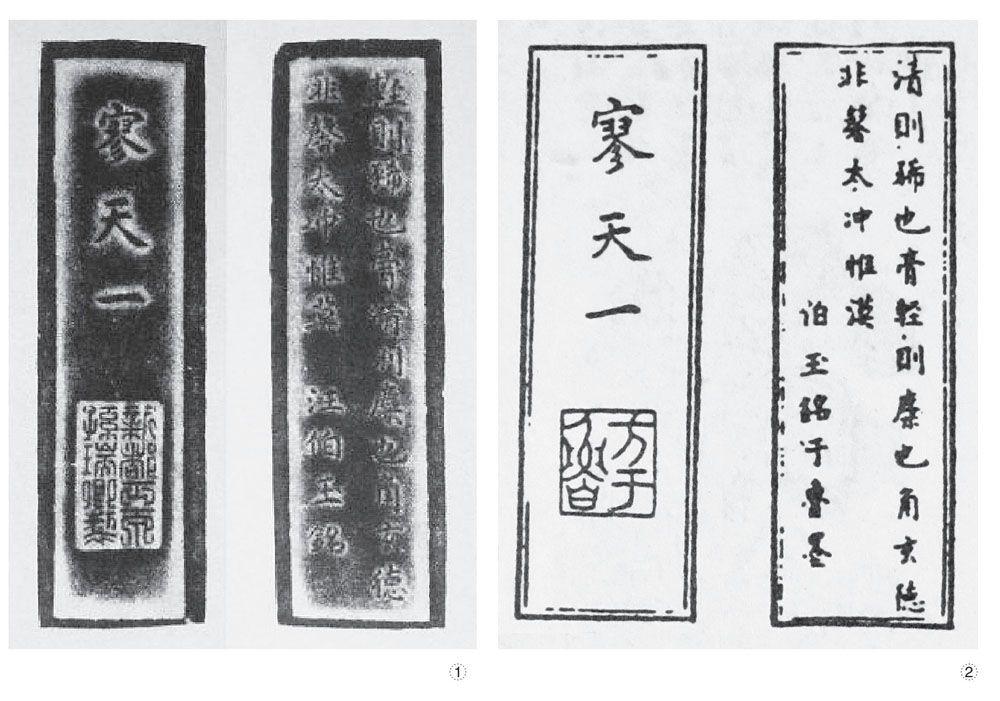

右墨如圖(圖1),重三十四點七克。此亦石公舊藏,其述知白齋墨譜跋尾有云:“郭氏此書近印與初印不同。曩(nǎng,以往)見底本以孫玉泉寥天一一笏,通體蛇皮紋,古澤可鑒。近印者則取一吳鴻漸玄虬脂代之,故此笏重見。玉泉墨已于戊寅歸余齋,歡喜志之。”墨邊闌舊曾加金,尚隱約可見。又下端微磨,堅光如玉。瑞卿時代大抵與程方相近而稍后。萬年少墨表所列玄府璆琳長方大錠署年萬歷己亥,往游廠肆曾見一同式殘品則署萬歷丙午,同屬萬歷下半期。又此墨標題與汪氏銘文概本于于魯,方氏所制見漫堂續墨品,只是形制較小,而署年乙未以為時差早。

正如先生所說,“此墨標題與汪氏銘文概本于于魯”。查汪伯玉《非煙銘》:“清則豨(xī)也膏,輕則麋也角。玄德非馨,太沖惟漠。”(圖2)其中豨古書上指豬;麋指麋鹿,也叫四不像。古來有用麋鹿角制膠的說法。這里有諷喻之意:說什么用豬油制得的煙好,用麋角制膠好,但此墨銘曰:“輕則豨也膏,清則麋也角。玄德非馨,太沖惟漠。”兩者有著明顯區別:“輕”“清”二字的位置對換。這種差別有何意義?

“清(輕)則麋也角”指的是膠。膠最主要在于純凈、清澈,形容以清為妥。沈繼孫《墨法集要》:“臨熔之際,用慢火煎,長竹簞不住手攪,候之沫消,清澈為度。煮化得膠清,墨乃不膩,此最緊要大法。”謝崧岱《南學制墨答記》:“膠,無論牛驢,皆可入墨,總以亮為上,蒸化之水清者為上。”《墨錄》:“古墨法云,煙細膠新,杵熟蒸勻,色不染手,光可射人。”謝崧岱《論墨絕句詩》:“和膠無法累桐松,始信《墨經》語透宗。竟被倪迂全道破,不關輕重在清濃。”又云:“晁氏《墨經》謂膠不如法,即上等煤,墨亦不佳。如得膠法,雖次煙,亦成善墨。此確不可易之理。倪云林評沈學翁,煙細膠清,更為扼要之論。人言‘膠輕,何嘗不是。然‘輕而不‘清,猶之‘重也。可見古人下字不茍。”古人泛論“膠輕”,還可能與用量有關。膠的用量與很多因素有關,并無定制。古墨文獻中有五兩膠說、對膠說。對膠工藝在五兩膠之后,是對五兩膠工藝的改進。確切地說,此為和煙的方法論,而不是對膠本身的質量而言。方瑞生以為“墨以清遠為第一”。墨要清遠,當然膠要清。綜上所述,“清”才是用膠的第一要務。因此,“清則麋也角”的說法更為準確。

“輕(清)則豨也膏”指的是煙。煙可以形容為輕,也可以形容為清。“輕”針對的是煙的微粒的大小,是質地;“清”則是形容形態。顯然,微粒的大小決定了清濁的程度。《程氏墨苑》龍膏煙瑞圖朱化孚贊曰:“龍膏為煙玄以輕,其功不朽德惟馨,誰其銘之朱岱晟。”謝崧岱《南學制墨剳記》:“煙性最輕,無水即飛”。汪仲淹《墨書》:“火力微,煙緩而細,乃取為上劑。火力稍微,煙緩而清者為中劑。”《墨海·玄鯖錄·具眼一》:“煙細膠新,杵熟烝勻。色不染手,光可射人。(《古墨法》)”《墨海·玄鯖錄·審余二》:“沈珪出意取古松煤雜用松脂、漆渣燒之,得煙極精細,名漆煙。”《墨海卷三·廣說合》:“中而力定,煙緩而細,乃為上劑。”朱之蕃:“桐煙中半投漆汁,火不能燿。漸減而投三分之一,熒然星燦,耿然珠圓,焰不四灼而煙輕如碧天顥彩,始在有無之間,繼微拂而徐積之,盡一石僅得煙十數兩。和劑既成,不借色于金珠而清光溢目,不借馥于龍麝而幽韻襲人。”“清則麋也角”是從質地來說的,描述煙也應以同一角度為宜。況且同一句中用兩個“清”,于語句音韻不利。因此,以“輕則豨也膏”更為適當。以方于魯對墨本質的理解,“輕則豨也膏,清則麋也角”更為可信。

值得注意的是,《太函集》也錄為“清則豨也膏,輕則麋也角”。很可能書錄時因諧音致誤。這一點容易理解,書錄者以及寥天一銘題畫者對于墨本質的理解,無疑要遜于方于魯,差錯在所難免。《墨表》所列玄府璆琳墨,一面銘“萬福攸同”,一面銘“玄府璆琳”并年款,與孫瑞卿寥天一墨可比性較差。宋牧仲《漫堂續墨品》載方于魯寥天一墨銘“輕則豨也膏,清則麋也角”,描述與孫瑞卿寥天一墨大致一致。孫瑞卿是著名制墨家,自然對墨本質也有深刻理解,能夠明白“輕則豨也膏,清則麋也角”的寓意。因而在仿制時,沒有按照圖譜,而是按照實物。于今,《漫堂續墨品》所錄寥天一墨已蹤跡不見,孫瑞卿寥天一墨便成了說明方于魯制墨觀念、勘正《方氏墨譜》《太函集》非煙銘之誤的碩果僅存的文物珍品了。

孫瑞卿寥天一墨通體蛇皮紋,堅光如玉,歷史人文價值非同一般,真是一錠秀外慧中、內蘊豐富的珍貴文物。

汪鴻漸和羹補袞墨

葉恭綽先生原藏,現藏北京故宮博物院。袞,古代皇帝的禮服。和羹補袞比喻輔佐皇帝的良臣,典出《詩經》。在《四家藏墨圖錄》中,葉恭綽先生作了詳細說明:

如右圖,二丸,皆伯羲舊藏。上有伯羲所題金字,一為‘吳鴻漸致佳墨,辛巳得自叔憲張戶部十五字,一為‘甲宗室伯羲郁華閣藏九字,見伯羲藏墨薄……此墨伯羲題作吳鴻漸,仍前誤也(第58、59頁)。

一面鐫刻銘文,并上下兩印,上為“桑林里人”,下為“季子鴻漸監制”(圖3)。這兩個署款非常重要。

鴻漸制墨常常不署姓氏,只署“桑林季子鴻漸制”(圖4)“鴻漸儀卿氏制”等,因而對其姓氏產生爭議,有人以為姓吳,有人以為姓汪。

鴻漸汪姓的主要依據是:鴻漸制墨常常署款“桑林季子鴻漸監制”,汪元一墨肆名桑林里,因而鴻漸為汪姓后裔。這一推論并非無懈可擊。作此結論尚需史料證明,目前還缺少這樣的史料。

關于鴻漸姓氏,暫時未能從汪氏家譜之類資料中找到確切記載,只能從其他文獻、傳世墨品中尋找線索。

明末麻三衡《墨志》記有汪鴻漸;清至民國大多書籍都記作吳鴻漸。尹潤生先生所講過繼關系,幫助我們拓展思路。可能情況是:鴻漸本姓吳,小時候過繼汪姓,后來又回歸吳姓。

明代中葉尤其萬歷前后,徽州地區制墨業發展到相當規模,較大的制墨家開始招收徒弟,甚至雇工。方于魯曾經為程君房打工。曹素功本來是吳叔大徒工,后來娶吳叔大愛女,受人招牌,成就了一番大業。汪近圣做過曹素功門徒。萬歷時期休寧墨工葉玄卿先為桑林里制墨,后獨樹旗幟,開設蒼蒼室墨坊。

鴻漸早年在桑林里學徒打工,聰明好學,深得汪元一喜愛。基于親密師徒關系,又順應于民間頗為盛行拜干爹習俗,學徒期間鴻漸拜汪元一為干爹,并易姓汪。拜干爹并易姓汪,與尹先生所謂“汪氏養子”者相通。署款“季子鴻漸”者,儼然已經加入汪元一的子輩序列,是鴻漸易姓汪的表征。

國人光宗耀祖觀念根深蒂固,有所成就后更是如此。鴻漸手藝學成后,獨立以又玄室制墨,逐漸聲名遠播后,認祖歸宗心切,并有來自家族“擬兼祧至戚,紹其歸業”的壓力,回歸吳姓自在情理之中。鴻漸制墨署款由“季子鴻漸”演變為“桑林季子”,是回歸吳姓的表征。

比較而言,桑林季子所透露的人際關系,比季子鴻漸要間接、疏遠得多。桑林季子并非實指血緣關系,而是謙辭卑稱,是感恩表示。自稱“桑林季子”而非“仲綏季子”“元一季子”,委婉地說明了這一點。桑林季子與季子鴻漸既有區別,又有聯系。綜合分析桑林季子與季子鴻漸所得結論,應該比僅僅依據桑林季子所得結論要合理得多。

名款并非古墨獨有,書畫作品也有。楊仁愷先生論書畫名款:“在沒有發現新的材料的情況之下,就得沿襲原先的既定說法。但不是一成不變的。除非掌握了確鑿的證據,幫助我們否定原有的結論,從學術研究上實事求是的原則,固然可以作出新的結論,這無疑對藝術史有很大的裨益。”這個原則應該同樣適用于古墨。

麻三衡為鴻漸稍后的人,以汪鴻漸名義記載他的墨品可以理解。汪鴻漸尚寄人籬下,所能流傳下來的墨品自然很少。吳鴻漸藝成業精,不但桑林里名列前茅,而且聲名遠播,故能有較多墨品以吳鴻漸名義傳世。入清以后,眾多藏墨家根據新的實際情況,改以吳鴻漸名義記載他的傳世墨品,合情合理。麻三衡所言可信,清人所言也可信。這種情況一直延續至清末民國初期。盛伯羲藏墨薄、郭麓屏《知白齋墨譜》、袁中州《中州藏墨錄》等,都以吳鴻漸名義收錄其墨品。清末民初古玩市場上,吳鴻漸制墨受到認可,有一定市場。眾多文獻異口同聲,“除非掌握了確鑿的證據”,斷難輕易否定。現在討論鴻漸姓氏所依據的材料,較之清代、民國初期并沒有改變。“在沒有發現新的材料的情況之下,就得沿襲原先的既定說法”,即沿襲鴻漸吳姓說。鴻漸吳姓之說順理成章,合乎邏輯。

綜觀有關鴻漸的文獻資料,以及他的傳世墨品,鴻漸姓吳應更接近歷史真實。

與《墨表》相同,《墨志》中的明代制墨家,也是以他們的表字匯編的。《雪堂墨品》《漫談墨品》等也遵循諱名稱字慣例,以制墨家字號匯編著錄。由此鴻漸也應該是表字。吳鴻漸制墨常署款桑林季子鴻漸監制、海陽桑林季子鴻漸監制,避諱儀卿而用鴻漸,說明儀卿、鴻漸之間的主從關系。鴻漸是表字,可以與同是別稱的桑林季子、季子等組合。諱名得自親親,猶如體膚,須珍之、諱之,不宜與別稱等組合使用,因而未見桑林季子儀卿、季子儀卿者。《易經》有“鴻漸于陸,其羽可用為儀”之句。乾隆皇帝有“鴻漸不羨用為儀”之吟。“儀卿、鴻漸”,取名擇字,意境不俗。

吳鴻漸制墨,署“季子鴻漸”在前。這時吳鴻漸還未脫離桑林里,仍在汪元一的旗下,因此還需署上表示隸屬于桑林里的款識,如“桑林里”“桑林里人”等。署“桑林季子”在后,已經獨立以又玄室制墨。為了與前面的署款風格協調,往往也署上兩個以上的款識。兩個以上的款識并存,成了吳鴻漸制墨的特征。

“此墨伯羲題作吳鴻漸”并無不妥。和羹補袞墨為吳鴻漸早期制墨,制作的年代應為萬歷中期。長方形的制式,與桑林里制墨風格相符。這時吳鴻漸還未脫離桑林里,因此還需署上“桑林里制”的款識。講得全面一點,和羹補袞墨創作單位、所有權人桑林里;制作人吳鴻漸,當時取名“汪鴻漸”。

目前,“季子鴻漸”款僅見于和羹補袞墨與吳鴻漸漱金雙盤龍紋墨。和羹補袞墨為鴻漸姓氏爭論提供了十分重要的文物證據。而對鴻漸姓氏的正確認識,也有助于此墨的賞析。文物的史證重要性與文物研究對文物品賞的重要性,在和羹補袞墨身上得到很好的體現。

責編 水清