淺論紫砂陶刻藝術的人文元素——“四方橋影壺”創作談

楊山林 江麗

(宜興 214221)

紫砂陶是陶瓷藝苑中較為獨特的一大品種,它素面素心、質樸內蘊。無論是壺、盆、瓶還是雕塑、雅玩、雜件,總體上多以造型與裝飾構成了不同的藝術形態,凸顯了與眾不同的審美雅趣。其中又以陶刻裝飾藝術為主流,融通了中國書法、繪畫等藝術,傳播著中華歷史文化中的一抹亮色,積淀了豐富的人文元素,為紫砂藝術的傳承與創新提供了創作題材。

1 陶刻是紫砂文化發展的必然

陶刻是指用竹、鐵制成刻刀,在陶器成型后的坯體表面刻劃出文字或圖案的一種裝飾技法。它源于早期文化傳承的一種形式與方法,從歷史發展角度看,中國自先秦至漢、魏時期,鐫刻印章通稱為“篆刻”,是我國傳統藝術中的一種。印章之文字,一般都用篆書先書后刻。之后,摩崖石刻、書法碑刻、古籍版本等大量出現,成為文字流行的重要形式,由字及畫逐步與陶瓷藝術相結合以各種面目出現。

紫砂陶刻自明末有紫砂壺實物出現就已開始。明代初期蔡司霑《霽園叢話》里記載說:“余于白下獲一紫砂罐(白下即南京,罐為壺之俗稱),有‘且吃茶,清隱’草書五字,知為孫高士遺物(元末孫道明,號清隱),每以泡茶,古雅絕倫。”這是迄今無實物僅有史料記載之一例。爾后,供春、時大彬等早期紫砂大家在壺底均有陶刻楷書印款,如時大彬的“鼎足蓋圓壺”底款刻“時大彬制”、“書扁壺”刻“源遠堂藏大彬制”,“雕漆四方執壺”、“僧帽壺”、“玉蘭花瓣壺”等刻款或加堂號、或用年號,清初陳鳴遠的“東陵瓜壺”,除姓名款外,壺身還刻有“仿得東陵式,盛來雪乳香”銘文,這是現有實物中用銘文最早的作品,之后逐步形成字與畫的裝飾結合,最具代表性的是清代中期嘉慶年間陳曼生等一批書畫篆刻大家直接參與紫砂創作,將書法、繪畫、銘文、印章通過陶刻的方法融入“曼生十八式”,使紫砂壺更具文人意味和藝術魅力。今天,作為主流裝飾的紫砂陶刻歷經數百年的傳承和創新,在選題立意上更注重作品表達的人文內涵和文化元素,更具時代精神;在謀篇布局上,科學地處理好簡與繁、疏與密、器型與陶刻間的互補關系。因而,紫砂陶刻在一定程度上提升了作品的審美價值,揭示了紫砂文化發展的必然規律。

2 “四方橋影壺”重在雅與韻

紫砂陶刻是以器為載體而設計布局,以器定飾、以飾融型,這是從藝者必須認真考量與把握的一大前提,使作品展示古風雅韻,彰顯歷久彌新的文化傳承。

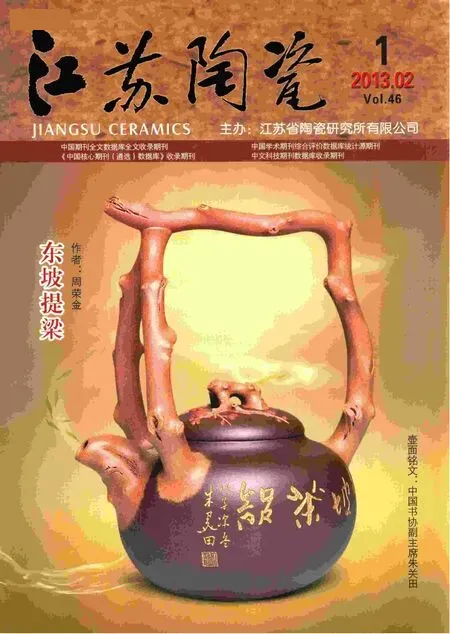

“四方橋影壺”(見圖1)造型為方器,壺身呈略微上斂之矮四方,俗稱“升方”,肩面四方略下斜,壺蓋為大小兩片壓疊式,與高頸方形壺口吻合,方形鏤空橋形鈕,肩面向上至鈕呈幾何級數,方形直嘴與方形圈把,壺底底面加四折角連腳將壺身托起凌空,其器型似“橋”狀。因方器壺身正背兩面平面視覺面大而規整,陶刻書畫恰能表現雍容大度的風貌。

圖1 四方橋影壺

陶刻題材的選擇定位與器型密切相關,通常情況下詩文雋語、宗教禪意、成語典故以及山水、人物、花鳥、走獸等均可選為陶刻表現的書畫題材。鐵劃銀鉤、小中見大,將中華文化發展源流中經典片斷形象而生動地展現于方寸之壺,啟迪歸順自然的心理,發揮脫逸超然的情懷,體味清靈淡泊的雅趣,詮釋紫砂文化的雅韻流芳。為此,“四方橋影壺”陶刻題材以東晉大書法家、書圣王羲之的典故為題材,壺正面陶刻“羲之愛鵝圖”一幅,圖中王羲之與一孩童靜坐溪邊,隔小溪凝視汲水鵝群,畫面一靜一動,簡筆寥寥細膩傳神,將王羲之愛鵝之情愫躍然畫面。背面刻“丹青閑趣唯愛鵝”七字行楷書,與畫面呼應。在陶刻題材的設計中,與“四方橋影”的壺名也較契合,壺形有“橋”的影子,有橋必有河,這是江南水鄉的一大特征,與羲之愛鵝也有相通的一面,使陶刻書畫達到切題、切壺、切水、切境的追求。史料記載中,“蘭亭雅集”、“蘭亭銜觴”的典故早就膾炙人口,這需要陶刻作者對此有較深了解,對王羲之的古今第一書法《蘭亭序》有所領悟。古蘭亭在紹興市西南蘭渚山下,并建有三角形碑亭“鵝池”,為王羲之、王獻之父子手筆,并記述羲之“性好鵝,數以書換鵝”的故事。一代書圣有愛鵝之癖,不能不說是文士雅興風流中極具韻味的精彩篇章,這正是“四方橋影壺”陶刻設計的初衷。