莎劇中概念隱喻的運用與創新

——以“人生”隱喻為例

陳 潔,謝世堅

(廣西師范大學 外國語學院,廣西 桂林 541004)

【語言琢玉】

莎劇中概念隱喻的運用與創新

——以“人生”隱喻為例

陳 潔,謝世堅

(廣西師范大學 外國語學院,廣西 桂林 541004)

對11部莎劇中“人生”隱喻的研究發現,常規隱喻與新奇隱喻構成規約化程度從高至低的連續體。莎劇對“人生”在精神方面的屬性特征進行了顯著拓展,而對位移類隱喻的創新較少。莎劇通過擴展、細化、質疑、混合、泛化等方式在常規隱喻的基礎上創造新奇隱喻,并在語言層面利用明喻、暗喻等顯性修辭手段體現概念隱喻的作用。發掘莎劇中隱喻的創新方式,對深入認識莎劇的語言藝術及思想內涵,探尋概念隱喻在人類認知及文學創作中的作用具有重要意義。

莎劇;新奇隱喻;隱喻創新;“人生”概念

一、引言

概念隱喻理論認為,隱喻不僅是語言的修辭手段,還是人類思維與認知的基本方式。[1]3-6在認知語言學理論指引下,莎劇的隱喻研究將關注的焦點從隱喻的修辭效果轉向深層的概念隱喻及其認知規律。比如,Freeman考察《李爾王》第1幕第1場中“平衡/關系”圖式向“倫理親情”的映射;[2]Tissari通過37部莎劇中“愛”的隱喻統計,發現在莎翁筆下,“愛”通常被視為“珍貴的商品”,有些還帶有激情和暴力傾向(“愛是力”)。[3]此外,還有學者將隱喻與當時的歷史文化背景相結合,揭示莎士比亞時代的社會狀況及特點。比如,Chamberlain認為,莎劇中的“身體-景物”隱喻不僅反映伊麗莎白時期的風土人情,還是其時人與自然環境關系的真實寫照;[4]Spicci借助身體隱喻重新解讀《麥克白》,將文藝復興時期蘇格蘭的政治狀況比作消化功能失調的人體系統。[5]與國外莎學界的研究相比,國內從認知角度進行的莎劇隱喻數量較少。比如,華泉坤、唐韌等先后運用意象圖式及概念隱喻分析《李爾王》中的意象和“自然”概念。[6-7]

總體而言,上述研究主要通過隱喻的認知研究揭示莎劇的文學主題以及社會背景的影響,對于常規隱喻在莎劇構建過程中的基礎作用,以及新奇隱喻的產生及創新規律關注較少。Tissari雖然將莎劇中“愛”的新奇隱喻與常規隱喻區分開來,但并未論及二者之間的關系,以及概念隱喻創新的方式。[3]Kronfeld認為,常規隱喻是人們認識事物及概念的基礎工具。[8]但是,在解釋人們是如何理解并創造這一工具時,新奇隱喻在方法論上更具優勢。這是因為常規隱喻尤其是“死隱喻”(dead metaphor)的自動化及規約化程度較高,認知理據幾乎無跡可循,而在鮮活的新奇隱喻中更利于發現隱喻使用的動因及規律。本文選擇日常語言及文學作品中常見的“人生”概念隱喻為研究樣本,以《羅密歐與朱麗葉》、《仲夏夜之夢》、《威尼斯商人》、《亨利四世》、《皆大歡喜》、《第十二夜》、《哈姆雷特》、《奧賽羅》、《李爾王》、《麥克白》、《暴風雨》等11部創作于不同時期、分屬不同類型及主題的莎劇作為語料來源,考察“人生”隱喻的運用規律及特點,發掘莎劇中隱喻創新的方式及手段。文學是新奇隱喻的主要載體,本研究不僅有助于深入認識莎劇的語言藝術及思想內涵,也對探尋常規隱喻與新奇隱喻的相互關系,揭示隱喻在人類認知及文學創作中的作用具有重要意義。

二、常規“人生”隱喻

隱喻按規約化程度分為常規隱喻和新奇隱喻。常規隱喻是在語言社團中根深蒂固、規約化程度較高的概念隱喻。而新奇隱喻因規約化程度較低,是一種孤立的存在,尚未進入隱喻概念系統。[1]53-55Lakoff&Turner[9]和K?vecses[10]共列舉了18個日常語言及文學中常見的“人生”隱喻,分別凸顯人生不同方面的屬性特征,可視為規約化程度較高的常規隱喻。按源域將其歸并為6個屬隱喻:

其一,位移類。人生是空間位置的改變:1)人生是旅途(LIFE IS A JOURNEY);2)人生是在場(LIFE ISPRESENCE HERE);

其二,周期類。人生是一個周期,與自然變化的規律一致:1)一生是一天(A LIFETIME IS A DAY);2)一生是一年(A LIFETIME ISA YEAR);3)人的一生是植物的生長周期(人是植物PEOPLE ARE PLANTS);

其三,活動類。人生是一種特定的行為活動:1)人生是戲(LIFE IS A PLAY);2)人生是賭博(LIFE ISA GAMBLING GAME);3)人生是體育運動(LIFE IS A SPORTING GAME);4)人生是故事(LIFE ISA STORY);

其四,實物類。生命是物質實體,生死等同于物質的存在和毀滅:1)生命是液體(LIFE IS A FLUID);2)生命是財物(LIFE IS A POSSESSION);3)人生是容器(LIFE IS A CONTAINER);4)生命是建筑(LIFE IS A BUILDING);

其五,精神類。人生是精神的桎梏,通過死亡得以解脫:1)人生是束縛(LIFE IS BONDAGE);2)人生是負擔(LIFE ISA BURDEN);

其六,火光類。人生是火/光,生時充滿光明和溫暖,死亡則歸于陰冷和黑暗:1)生命是光(LIFE IS LIGHT);2)生命是熱(LIFE ISHEAT);3)生命是火焰(LIFE IS A FLAME);4)生命是火(LIFE ISFIRE)。

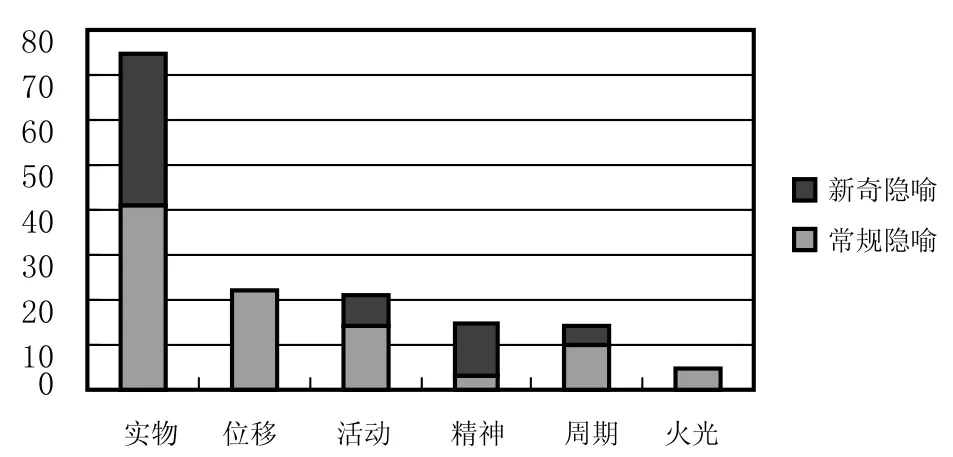

由于隱喻的規約化程度依賴語言社團的集體意志,在實際操作中缺乏嚴格的判斷標準,難以在常規隱喻和新奇隱喻之間劃分嚴整的界限。因此,為便于研究,本文將這18個“人生”隱喻視為規約化程度較高的常規隱喻,將在莎劇中出現的不在此范圍之內的隱喻統稱為“新奇隱喻”(圖1)。

三、莎劇中的常規隱喻和新奇隱喻

按照以上劃分標準,并參照常規“人生”隱喻的分類,對11部莎劇中“人生”隱喻出現頻率的統計結果見圖1。

圖1 6類常規及新奇“人生”隱喻的出現頻率

11部莎劇中的“人生”隱喻約152個。其中,96個(63%)為Lakoff&Turner及K?vecses列舉的常規“人生”隱喻,莎劇“人生”概念的構建過程中占據主導地位。在常規隱喻中,實物類隱喻數量最多(41個),其次為位移類(22個)、活動類(14個)、周期類(10個)、火光類(5個)、精神類(3個)。“人生”的抽象概念通常被看作物質實體或行為活動,這一結論印證了實體隱喻在人們認知中的重要作用。此外,6類常規隱喻內部也有主次之分。實物類隱喻中數量最多的為“生命是財物”(90%),如:he died as one that had been studied in his death,to throw away the dearest thing he ow’d,as’twere a careless trifle(Macbeth,1.4.8-11)。位移類隱喻中最多的為“人生是旅途”(86%),如:I have a journey,sir,shortly to go(King Lear,5.3.320)。數量最多的活動類隱喻為“人生是戲”(57%),如:I hold the world but as the world Gratiano,a stage,where every man must play a part,and mine a sad one(The Merchant of Venice,1.1.77-79)。最多的周期類隱喻為“人的一生是植物的生長周期(人是植物)(90%),如:But earthlier happy is the rose distill’d than that which,withering on the virgin thorn,grows,lives,and dies,in single blessedness(AMidsummer Night’s Dream,1.1.76-78)。相對而言,火光類和精神類隱喻的數量較少。這些主要的常規隱喻有些規約化程度很高,具有廣泛的認知普遍性,如“生命是財物”、“人生是旅途”;有些則突顯伊麗莎白時代的文化風俗以及莎翁本人的劇作家身份對源域選擇的影響,如“人生是戲”。

在常規隱喻之外的新奇“人生”隱喻約56個,主要為實物類(34)、精神類(12)、活動類(7)及周期類(4)隱喻。實物類隱喻依然占據主要地位,但常規隱喻中數量較多的位移類隱喻在新奇隱喻中較為少見。原先在常規隱喻中處于末位的精神類隱喻明顯增多,莎劇對“人生”在精神方面的屬性進行了顯著的強化及拓展。在實物類隱喻中,“人生是物質”的數量最多(38%),源域具有很強的概括性,比如:Does not our life consist of the four elements(Twelfth Night,2. 3.9-10)。其次為“人生是商品”,“人生是線”,“人生是蠟燭”,“人生是酒”,“人生是棋子”,“人生是天平”等。其中,“人生是線”(His grief grew puissant and the strings of life began to crack(King Lear,5.3. 215-216))源于命運女神掌管人類生命之線的希臘神話,其他源域均為日常生活用品。在精神類隱喻中,大多數為“人生是磨難”,強調人生的痛苦和折磨,如:and by a sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to(Hamlet,3.1.60-62)。個別描述人生的虛幻或幸福,如“人生是夢”,“人生是甜蜜”。活動類隱喻數量較少,源域多為人們日常的行為活動,如“人生是歷史”(There is a history in all men’s lives(Henry IV Part2,3.1.76),“人生是借債”、“人生是租賃”、“人生是赴宴”。周期類隱喻的數量最少,如“人生是循環”(for they say an old man is twice a child(Hamlet,2.2.322),“人生是瞬間”,前者說明人生循環往復的規律,后者強調人生的短暫易逝。

常規隱喻與新奇隱喻的分布表明,莎劇主要依賴常規隱喻構建“人生”概念。為拓展“人生”的內涵,提升劇作的思想性及藝術性,莎劇還使用了相當數量的新奇隱喻。但是,新奇隱喻并非源自“新奇”事物,而是取材于人們生活中常見的事物或行為。文學語言的創新必須建立在普遍的認知體驗基礎上,由概念隱喻進行構建。[9]26常規隱喻與新奇隱喻的規約化程度不同,但兩者擁有共同的認知基礎,即人們關于身體經驗及文化體驗的百科知識。兩者之間并非涇渭分明的離散狀態,而是構成規約化程度由高至低的連續體。[11]傳統隱喻觀將隱喻對概念系統的偏離,即“新奇性”,視作隱喻的根本屬性。Lakoff&Johnson則將新奇隱喻排除在概念隱喻系統之外,認為它僅僅提供一種新的認識事物的方式,不參與概念系統的構建。[1]53-55Martins試圖用維特根斯坦的“語言游戲說”來中和這兩種極端的觀點:常規隱喻像我們熟悉的日常游戲,新奇隱喻則像那些不常見的游戲。常規或新奇不是隱喻的固有屬性,也難以確立統一的判定標準。重要的是它們都屬于“語言游戲”,是具有共性的統一體。[12]Gibbs也支持這一觀點,他認為人們往往把常規隱喻當作無意識的、自動使用的隱喻,而把新奇隱喻看成為特定修辭目的刻意制造的隱喻。[13]實際上,人們在交際過程中對隱喻的使用是大腦、身體與外部世界交互作用的結果,難以區別哪些在何種程度上是自動提取或者刻意制造的。

將Lakoff&Turner及K?vecses列舉的18個“人生”隱喻視為常規隱喻,將此范圍之外的隱喻看作“新奇隱喻”,只是人為地在兩者之間劃出“界限”。事實上,這些所謂的“新奇隱喻”與“常規隱喻”具有密切的關系。比如,“人生是物質”雖未列入“常規隱喻”,但作為實體隱喻,在人類認知中的基礎作用不言而喻;“人生是磨難”是對常規隱喻“人生是束縛/負擔”的概括和引申;“人生是歷史”則與常規隱喻“人生是故事”的源域存在交叉。還有一些新奇隱喻雖不具備跨文化的認知普遍性,但在西方文化中具有一定程度的規約性,如“人生是線”。常規隱喻與新奇隱喻的聯系也由實驗得到證明,Thibodeau&Durgin發現,常規隱喻作為人們認識事物的基礎工具,能夠有效啟動并激活跨域映射,加速對相關新奇隱喻的理解。[14]處于同一概念隱喻系統中的隱喻對于彼此的認知有促進作用。在常規隱喻的基礎上創造新奇隱喻,不僅能利用提取已有知識達到對新奇隱喻的理解,還有助于將新奇隱喻納入原有的隱喻系統,加快其規約化進程,拓展并深化人們對事物的認識。常規隱喻與新奇隱喻在隱喻系統中的地位并非固定、靜止的,而是隨著新奇隱喻規約化程度的加深,以及隱喻系統的發展和完善,處于動態變化過程中,構成規約化程度由高至低的連續體。

四、莎劇對概念隱喻的創新

文學中隱喻的創新并非孤立的個人臆想,而是在概念系統制約下的創新;人們的日常經驗及互動體驗是隱喻創新的基礎,也限制了源域的來源。[15]101-105在莎劇中,新奇隱喻是在常規隱喻的基礎之上進行超越及創新的結果。Lakoff&Turner[9]67-72歸納了文學中隱喻創新的4種方式:一是擴展:引入源域新的屬性特征隱喻以豐富目標域的內涵;二是細化:將源域的原有屬性以某種具體的方式呈現,使之與原隱喻有所區別;三是質疑:對常規隱喻的恰當性和適用性提出質疑;四是混合:綜合多個隱喻映射同一目標域。此外,Lakoff&Johnson[1]53也將語言中的超常隱喻按來源分為3類:一是對隱喻中已用部分的擴展,二是對隱喻中未用部分的開拓,三是引入隱喻系統之外認識事物的新方式,創造新奇隱喻。這兩種分類有重合的部分,但Lakoff&Johnson將新奇隱喻排除在概念隱喻系統之外,而Lakoff&Turner未隔斷兩者的聯系,本文將參照Lakoff&Turner提出的4種創新方式研究莎劇隱喻創新的規律及特點。

在莎劇隱喻創新的過程中,4種創新方式在認知及語言兩個層面都有所體現。對常規隱喻的擴展如:a poor player,that struts and frets his hour upon the stage,and then is heard no more(Macbeth,5.5.24-26),為“人生是戲”增加“生是登臺,死是退場,時間短暫,演技拙劣,很快便銷聲匿跡”等特征。對隱喻的細化如:Here is my journey’s end,here is my butt and very sea-mark of my utmost sail(Othello,5.2.265-266),新奇隱喻“人生是航行”即是對常規隱喻“人生是旅行”的細化。對常規隱喻的質疑如:If I quench thee,thou flaming minister,I can again thy former light restore…But once putout thy light,thou cunning’st pattern of excelling nature,I know not where is that Promethean heat that can thy light relume(Othello,5.2.8-13),常規隱喻“生命是火/光”的恰當性令人質疑,火光熄滅后尚可再燃,而人死卻不能復生。最具表現力的創新手段是概念隱喻的混和。混合隱喻能夠綜合多個認知視角,是文學豐富性及感染力的重要來源之一。[9]27比如:all our yesterdays have lighted fools the way to dusty death.Out,out,brief candle!Life’s but a walking shadow;a poor player,that struts and frets his hour upon the stage,and then is heard no more;it is a tale told by an idiot,full of sound and fury,signifying nothing(Macbeth,5.5.22-28),4個常規隱喻“生命是光”、“人生是旅途”、“人生是戲”、“人生是故事”與2個新奇隱喻“人生是蠟燭”、“人生是影子”共同映射人生“虛無脆弱”的特征,極大豐富了莎劇的思想內涵及藝術表現力。另外,莎劇中新奇隱喻的產生還有一種方式,即泛化(generalization),與細化相對,是對源域原有屬性特征的抽象概括。比如,“人生是循環”是對周期類常規隱喻的泛化。

在文學中,無論深層的認知結構多么重要,都不能忽略對語言本身的研究。[15]105概念隱喻可以超越和打破常規,使用比喻的、詩意的、多彩的、富于想象力的思維及表達方式。[1]13這些豐富多彩的表達方式在語言層面直接表現為明喻、暗喻等修辭格的運用。在11部莎劇“人生”隱喻的表達方式中,56%通過暗喻表達,10%使用明喻。比如:For women are as roses,whose fair flower being once display’d,doth fall that very hour(Twelfth Night,2. 4.38-39),隱喻“人生是植物的生長周期(人是植物)”表現為明喻“女人像玫瑰”;All the world’s a stage,and all the men and women merely players(As You Like It,2.7.140-141),隱喻“人生是戲”通過暗喻“世界是舞臺”呈現。有時,莎劇還將兩個以上的明喻、暗喻組合,或與其他辭格混合使用,以豐富概念隱喻的表現形式及思想內涵。比如,It is silliness to live when to live is torment;and then have we a prescription to die,when death is our physician(Othello,1.3.309-311),隱喻“人生是磨難”的語言表達方式為2個暗喻“人生是折磨”,“死亡是處方”,與擬人“死亡是醫生”的組合。莎劇中的修辭格與概念隱喻具有互為表里、難以割舍的聯系。明喻和隱喻能夠強化或引進本體中原本認知顯著度不高的屬性特征,拓展語言的用途及功能。[16]Lyne甚至認為,在莎士比亞時代,修辭就可能已經發生了某種認知轉向;[17]99莎劇中的修辭不僅用于表達劇中人物的思想意圖,還能充當思維的工具,幫助主人公認識和分析所處的情勢,找出解決問題的方法。[17]10-11盡管概念隱喻經常隱藏在日常慣用語中,未必通過修辭的方式呈現,但修辭手段的運用卻具有拓展語言及思維的語用動因和認知基礎。修辭的認知研究對于分析莎劇的語言特征及文學內涵,深入認識莎劇中概念隱喻的認知規律具有重要價值。

五、結語

莎劇中的常規隱喻是構建“人生”概念的基礎,并且與新奇隱喻具有密切的關系,兩者構成規約化程度由高至低的連續體。在“人生”隱喻中,實物類隱喻占據主要地位,印證了實體隱喻在隱喻系統中的重要作用。莎劇通過新奇隱喻對“人生”在精神方面的屬性進行了顯著的強化及拓展,而對位移類隱喻所作的創新較少。莎劇對常規隱喻的超越及創新,是提升其文學內涵及語言藝術的重要手段。在認知及語言層面,莎劇主要通過擴展、細化、質疑、混合及泛化在常規隱喻的基礎上創造新奇隱喻。此外,還通過明喻、隱喻等顯性修辭格體現概念隱喻的認知功能及作用,增強莎劇語言的創造性及表現力。“隱喻不僅僅是語言的問題,或者說,是字詞的問題”。[1]6但是,“語言的問題”卻是發掘莎劇概念隱喻及其認知規律的關鍵因素。隱喻修辭不僅能夠豐富和擴展人類的語言系統,還具有引導、勸說、形成等認知功能,可以成為我們探索、描寫、理解和解釋當前語境的有效手段。[18]未來研究還將從修辭格與概念隱喻的關系入手,深入探索莎劇中語言與認知的關系,揭示概念隱喻在人類認知與文學創作中的作用及規律。

[1]Lakoff G,Johnson M.Metaphors We Live By[M]. Chicago:University of Chicago Press,1980.

[2]Freeman C D.“According tomy bond”:King Lear and recognition[J].Language and Literature,1993,2(1):1-18.

[3]Tissari H.“Is love a tender thing?”:metaphors of the word Love in Shakespeare’s plays[J].Studi linguistici e Filologici Online,2006,4(1):131-174.

[4]Chamberlain G P.The metaphorical vision in the literary landscape of William Shakespeare[J].The Canadian Geographer,1995,39(4):306-322.

[5]Spicci M.The body as metaphor:digestive bodies and political surgery in Shakespeare’s Macbeth[J].Medical Humanities,2007,33(2):67-69.

[6]華泉坤,田朝緒.莎劇《李爾王》中的意象評析[J].外語研究,2001,(3):55-64.

[7]唐韌.莎士比亞悲劇《李爾王》中身體和自然概念的認知分析[J].昆明理工大學學報:社會科學版,2008,(2):91-94.

[8]Kronfeld C.Novel and conventional metaphors:a matter of methodology[J].Poetics Today,1980,2(1b):13-24.

[9]Lakoff G,Turner M.More than Cool Reason:A Field Guide to Poetic Metaphor[M].Chicago:University of Chicago Press,1989.

[10]K?vecses Z.Metaphor:A Practical Introduction[M]. Oxford:Oxford University Press,2002.

[11]Croft W,DA Cruse.Cognitive Linguistics[M]. Cambridge:Cambridge University Press,2004:204.

[12]Martins H.Novel metaphor and conceptual stability[J]. DELTA,2006,(22):123-145.

[13]Gibbs W R.Are deliberate metaphors really deliberate?A question of human consciousness and action[J]. Metaphor and the Social World,2011,1(1):26-52.

[14]Thibodeau P,F H Durgin.Productive figurative communication:Conventional metaphors facilitate the comprehension of related novel metaphors[J].Journal of Memory and Language,2008,58(2):521-540.

[15]Crisp P.Conceptual metaphor and its expressions[M]//Gavins J,G Steen.Cognitive Poetics in Practice. London:Routledge,2003.

[16]Ortony A.Metaphor and Thought[M].Cambridge:Cambridge University Press,1993:335.

[17]Lyne R.Shakespeare,Rhetoric and Cognition[M]. Cambridge:Cambridge University Press,2011.

[18]鞠玉梅.社會認知修辭學[M].北京:外語教學與研究出版社,2011:181-185.

Application and Innovation of Metaphors in Shakespeare’s Plays——A Study Illustrated by“LIFE”Metaphor

CHEN Jie,XIE Shi-jian

(School of Foreign Languages,Guangxi Normal University,Guilin 541004,China)

Conventional and novel metaphors of“LIFE”in Shakespeare’s eleven plays are revealed to be a continuum according to their different levels of conventionality.The spiritual nature of“LIFE”is especially reinforced in the plays while the space aspects are not explored as much.Innovation of“LIFE”metaphors is necessarily based on all-pervasive human experiences within the system of conceptual metaphors via extension,

elaboration,questioning,combination and generalization.Rhetoric devices such as similes and metaphors are generally employed as the salient formal markers of conceptual metaphors in language.The research presents important significance to interpret linguistic art and ideological connotation and to explore the role of conceptual metaphors in human cognition and literal writing.

Shakespeare;novel metaphor;innovation of metaphor;concept of“LIFE”

H319

:A

:1672-3910(2013)04-0066-05

2013-04-08

國家社科基金項目(12BYY130);廣西師范大學教師成長基金項目(JS2012005)

陳潔(1975-),女,浙江杭州人,副教授,碩士,主要從事認知語言學研究;謝世堅(1966-),男,廣西橫縣人,教授,博士,主要從事語言學及莎士比亞研究。