知識分子的本分

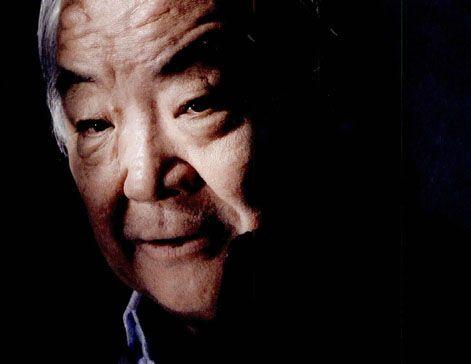

錢理群

近日讀秦暉新書《共同的底線》,這是近幾年難得的一本好書。我因此想表示一點敬意:認真面對當下中國真問題,并有認真的學理的思考和討論的知識分子,已經不多了。

一

今年年初我在一家雜志組織的迎新會上有一個講話,呼吁“好人聯合起來,做幾件推動改革的好事”,包括推廣廣東經驗、給社會組織以更大的獨立性,從解決反右運動入手,著手處理歷史問題等等。這大概都是秦暉書中所說的“問題”。讀秦暉的書,就更感到我自己的想法和秦暉的意見有著基本的一致,就是呼吁“共同底線”。這大概就是“中左和中右聯合起來,警惕極左與極右”。我以為,這是中國知識界經歷了許多爭論以后,可以達到的一個共識。

在今天的中國,大家都在思考與討論“中國向何處去”的問題。在這樣的情況下,出現各種各樣的意見,是正常的;而且中國的問題實在太復雜,誰也不能保證自己的意見就是絕對正確的。這就需要堅持自己思考、說話的權利,也尊重別人思考、說話的權利。“我不贊成你的意見,但我要用生命來保衛你說話的權利”,這一言論自由的基本原則,在今天的中國,尤其顯得重要。

秦暉說,民粹主義最可怕的邏輯是:“誰不和我們在一起,誰就是反對我們;誰反對我們,誰就是我們的敵人;而敵人就應該用一切手段加以消滅”。在我看來,有些自稱“自由主義”的人也有這樣的傾向。這是當下最應該警惕的。

在我看來,要破除“唯我掌握真理”論,就必須有一個自我質疑的精神,還要正確對待對立者的意見。我經常提醒自己兩點:一是許多我不認同的思想派別,其觀念中未必沒有合理的因素,只是把它絕對化,就變成荒謬了。比如 “毛派”,我雖然不同意他們的總體思想,存在根本性的分歧,但我又認為,他們的某些看法并非沒有合理性,也就是說,我們之間還是可以找到某些共通點的。對于具體的個人,就更是復雜,處于某個思想派別中的人,總有一些派別傾向不能概括的個人的東西,這是需要仔細辨認的,不能因為反對某個派別,而把其中的個人完全否定。

其二,在論戰中,除了要堅持自己的立場、觀點,據理力爭,還要從不同意見者對自己的質疑、辯駁中,學會反省、警戒自己。千萬不要因為反對對方的質疑,而把自己意見中的合理性推到極端,反而失去合理性,落入陷阱。

最重要的是,要確認我們前面所強調的那一點:中國的問題太復雜,我們誰也沒有把握說,自己已經完全找準了中國的病根,我們開出的藥方,就能完全治好中國的病。也就是說,我們不僅要有自我質疑,還要認清自我的限度。我因此常常說,我對自己的觀點,意見的態度,是“理直氣不壯”:我所提出的看法,是經過認真研究,嚴肅思考,自有學理根據的,因此我“理直”,在沒有認識自己真有錯誤之前,要堅持自己的觀點,立場;但另一方面,我又深恐自己的觀點,可能會有缺失,會遮蔽某些東西,并深知自己的觀點即使正確,也會有一定限度,因此,我“氣壯”不起來,總要有一點心虛,留有一點自我調節的余地,一點吸取其他意見的容量,不敢把自己置于“絕對正確,不容質疑,獨此一家,別無分店”的地位。

誰也沒有權力壟斷真理,我們所要做、能做的,只是追求真理,修正錯誤。這并不會導致相對主義,市儈主義,我們還是要有自己的價值立場,保持彼此爭論、批判的權利。

此外,我們講各種思想派別之間的爭論,是有一個前提的,就是大家都在認真地探討中國的發展道路,對“中國向何處去”的問題有不同主張,因此才要相互辯駁。但如果我們遇到的是魯迅說的兩種人:“沒有一定的理論,或主張的變化并無線索可尋,而隨時拿了各種各派的理論來做武器”的“流氓”,“明說要做,其實不做;明說不做,其實要做;明說做這樣,其實做那樣;其實自己要這么做,倒說別人要這么做”,一切不過是開開玩笑,“尋開心”的“做戲的虛無黨”,那就沒有什么可爭論的。對這樣構不成對手的反對者,我的態度是:一句話也不說,只看他(他們)表演。

二

我要講的第二個問題,是對秦暉的另一個觀點的響應。秦暉在談到民粹主義時強調其特點是“整體主義的思維,為整體利益而犧牲一切”。我要補充的是,這樣的整體主義的思維,在當下中國,最容易導致國家主義:為了國家的整體利益,必須犧牲個人的一切;而其實施的結果,必然是為了“國家代表”的利益,犧牲公民的合法權益。問題是這樣的國家主義常常打著民族主義、愛國主義的旗幟。

我曾經說過,當社會失去了理想,個人沒有信仰時,支配人們行動的,一個是個人利益,另一個就是愛國主義。而一些知識分子也在起勁地鼓吹以國家主義為內核與實質的愛國主義與民族主義,事實上形成了政治精英與知識精英的一個聯盟。我在前幾天還和一個日本朋友談到了日本的民族主義。事實上,民族主義已經成了一個世界性的思潮。各個國家在面臨政治、經濟危機,信仰危機時,都會用民族主義來凝聚人心。看來,民族主義將在今后相當長的時期內,成為世界的主要社會思潮之一。這是必須認真對待的。

坦白地說,面對這樣的民族主義思潮,我是感到相當困惑的。一方面,作為一個中國人,一個中國的知識分子,我不能沒有我的民族感情,民族立場,比如在釣魚島問題上,我是旗幟鮮明地主張要維護國家主權與民族利益的。盡管我對中國的國內問題有尖銳的批判,但批之嚴,正是愛之切。因此,我從來都是毫不猶豫地認定自己是一個愛國主義者,真正的愛國主義者。

而有些諱疾忌醫的自命的愛國主義者,恐怕正是魯迅說的“愛亡國者”。但另一方面,作為一個深受魯迅懷疑主義思想影響,具有強烈批判意識的知識分子,我對許多愛國主義、民族主義的喧囂,從不敢輕信,總要想一想,看看背后還隱藏著什么。于是,就發現了愛國主義、民族主義可能落入的兩個陷阱。一個是前面說的國家主義,另一個就是中華中心主義。而這兩種傾向,在當下復雜的國內外環境下,都會造成非常嚴重的后果,關系著“中國向何處去”與“世界向何處去”的大局,是需要高度警惕的。

國家主義的背后,是有一個國家的發展路線的設計的,即以“富國強兵”作為國家現代化的目標。而在我看來,“現代愛國主義”的最大特點,應是把愛國建立在人民的權利基礎上,這是和“傳統愛國主義”以“忠君”為前提與基礎,是有根本的區別的。

因此,我對愛國主義、民族主義的態度就比較復雜:既堅持,又質疑。這樣,在一些人看來,就是態度曖昧,旗幟不鮮明。我不否認我的矛盾,而且發現其實五四以來許多知識分子都存在這樣的矛盾。如陳獨秀,他是五四愛國學生運動的堅決支持者,因此坐過牢。但他又寫有《愛國心與自覺心》這樣的文章,提醒人們愛國心大部分是感情產物,往往失去了理性而被利用,因此,最根本的是要提高每個人的自覺心。在這方面,在中國現代政治、思想史上是積累了相當豐富的經驗和教訓的。

我最近寫了一篇《活在當下中國的魯迅》,其中就梳理了魯迅在民族主義、愛國主義問題上的許多深刻的思考,在今天有很大的借鑒意義。應該看到,愛國主義與民族主義,不僅是一個重大的實踐問題,同時也是一個重大的理論問題。真要講愛國主義、民族主義,不能只喊口號,還應該做學理的研究,歷史經驗教訓的總結,在這方面,知識分子是責無旁貸的。

三

最后要說的,是我讀秦暉書以后的兩個感觸,并引發出一個重要問題的思考。

秦暉一再提醒我們注意,中國知識界的許多爭論,聽起來更像是洋人之間的爭論,且是為了滿足某些洋人的“中國想象”的。問題是洋人的真問題,搬到中國來,就往往成了假問題。秦暉因此提出“中國要有自己的理論解決自己的問題”,這是點到了要害的。

講到這里,突然想起了魯迅的一篇文章:《革命咖啡店》,談到當時的許多名人,“或則高談,或則沉思,面前是一大杯熱氣騰騰的無產階級咖啡,遠處是許許多多‘齷齪的農工大眾,他們喝著,想著,指導著,獲得著,那是,倒也實在是‘理想的樂園”。這樣的文人在今天恐怕是越來越多了,這些咖啡店里的左派或右派,倒是真應該加以警惕。

這背后,實際上有一個中國的學者與中國的土地,土地上的文化與父老鄉親的關系問題。秦暉在書中談到文革期間,“九年的務農生活使我與鄉村建立了密切的聯系,有了許多農民的朋友。種田人的問題就是我的問題,而不是他們的問題”。我非常欣賞秦暉的這一立場,也是他的許多論述常常使我感到親切的原因所在。

秦暉有一篇文章談“東歐諸國的經濟生活轉軌與思想變遷”,我讀了以后最大的感慨是,我們關于東歐改革、俄國改革的種種說法都似是而非,是想當然的誤讀,與實際情況相差甚遠,也就是沒有下工夫作實實在在的考察,而輕下判斷,隨意做大而無當的概括。這是暴露了當下中國學界的浮躁,不肯坐下來認認真真地讀第一手材料,作學理的研究。今天恐怕是相當多的學者都整天忙著開會,忙著報課題,忙著跑項目,忙著填表,忙著發言,忙著作報告,忙著寫應景文章,已經沒有時間和精神、心情來讀書與思考了。這不僅有政治、學術、教育體制的問題,也有不可推卸的自身的責任,許多人由不習慣到習以為常,逐漸樂此不疲,最后離開這樣的生存狀態,反而不知怎么活了。這樣也就徹底地異化了。

所謂“異化”,就是放棄、背離了知識分子的本職、本性。這就涉及到一個更為根本的問題:知識分子的本職是什么?我們前面談到的,要關心、思考、研究中國現實中的政治、經濟、社會、文化、教育、學術發展的“問題”,提出、討論解決中國問題的“主義”,這都非常重要,都是題中應有之義。但我覺得,還有一個職責不可忽略,甚至是更為重要的,那就是思考、研究超越性的,形而上的“精神”命題,為社會提供新的價值、觀念,新的理想,新的文明理念。即使在現實層面,需要我們回應的問題很多,但最重要的是要回應精神危機所提出的精神問題,進行精神的建設。我因此多次呼吁:“中國最需要的是思想家和哲學家。”

這個思考根本性的超越性的精神建設、文明建設問題,在今天是有特殊的重要性與迫切性的。我在《我看2011年》一文里,曾根據我對2011年世界問題的觀察,做出了一個判斷:現行的所有的社會制度,所有的發展模式,都出現了危機,暴露出了其內在的矛盾。這就給我們的道路選擇帶來新的問題:過去對自己的體制不滿,可以選擇其他的發展模式,比如美國模式,北歐模式,這都是許多知識分子曾經鼓吹、還在堅持的主張,但現在美國模式、北歐模式都出了問題,我們就很難全盤搬來了。

當然,也有的中國知識分子因為西方社會出現了危機,而鼓吹“這邊風景獨好”,這很可能是阻礙中國改革的更加致命的病。我們必須正視包括中國在內的全球性危機,以此為開端,尋找出新的道路。

應該看到,全球性的危機,也是全球性的變革的轉機:我們正可以抓住現行各種社會制度、發展模式內在矛盾充分暴露的機會,對人類文明的各種形態——例如歐洲文明、美國文明、中國文明、印度文明、非洲文明、伊斯蘭文明、日本文明、韓國文明等等,進行更高層面的全面反思。這樣的反思,不是全盤否定或肯定,不是立足于某種文明的衰落論或崛起論,而是客觀地歷史地考察各種文明的合理性和內在的弊端,矛盾與危機。這就需要從今天的新的高度,進行深入的重新思考與研究。這就需要全球范圍的有批判力與創造力的學者通力合作,進行“人類文明的新的大反思、大討論”。在這樣的基礎上,是有可能創造出超越性、綜合性的人類文明的新理想、新價值觀,新的文明理念的,同時又保留了各民族文明的自身特色。

當然,我的這一想法很可能是新的烏托邦主義;但在人類文明出現混亂,失去方向的當今世界,提倡新的烏托邦理想不是沒有意義的。對我們今天的討論而言,又是一個具體的提醒:要有一個全球視野,用人類文明發展的戰略眼光來思考中國的問題。

(作者系北京大學教授)