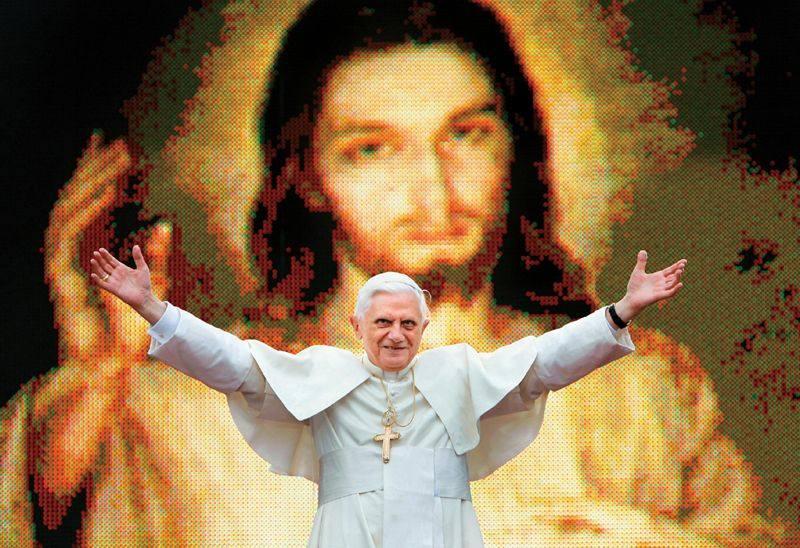

在他之上,唯有上帝

七貓

現在想來,那可能并不是一次隨興的訪問:2009年4月28日,教宗本篤十六世到訪遭受地震侵襲的意大利中部城市拉奎拉,在慰問受災教徒之余,還抽空拜祭了教宗策肋定五世的陵墓。在歷史上,策肋定五世也是個極具爭議的教皇,他最有名的事跡就是在就任羅馬主教兼天主教宗僅僅五個月后便主動請辭,隨后歸隱鄉間;他因此受羅馬天主教廷敕封為圣,卻也被詩人但丁在《神曲·地獄篇》中永恒詛咒。

本篤在策肋定的陵墓前默禱,并將自己就職時領受的羊毛披肩留在那里。或許,他那時就已開始想象,倘若自己做出同樣的決定,究竟能不能像策肋定那樣坦然面對截然兩極的生前身后名。2013年2月11日,85歲的本篤以自己年事漸高為由,宣布他將在2月28日退位。

這個突如其來的宣告,不僅令梵蒂岡措不及防,更讓全球各國的天主教徒深感震驚。要知道,上一次有人主動離開這個僅次于上帝的職位,還要追溯到將近600年前的1415年—最近幾個世紀以來,羅馬教皇已幾乎成為了一種終身職務,若望·保羅二世在生前最后幾年中,身體狀況已然極差,但他仍堅持出訪、演講并履行教皇的種種職責;如今本篤身體還算健康,卻選擇主動退位,實在是自中世紀以來前所未見之舉。

“教皇在做這個決定的時候想必十分孤獨,”一位元老院長老如此感嘆:“畢竟,他沒有任何可以幫他拿主意的人。在他之上,唯有上帝。”

新時代·老教皇

本篤辭職時并未大張旗鼓,他只是在樞機主教例行會議上用拉丁語宣布了自己即將退位的決定。他說:“吾反復捫心自問于上帝座前,終確知自身年事已高,氣力衰退,難再勝任教宗之使命。”他并不諱言自己在時代變遷中的無力感,但最諷刺的是,出席會議的多位樞機主教甚至沒聽懂他的辭職宣言,這對本篤這樣深信拉丁語才是梵蒂岡正統的保守主義者來說,恰是羅馬天主教會失去其傳統精髓的體現。

就算是那些精通拉丁語的主教,也鮮有人能夠參透本篤的心思。他原本就是個復雜而又矛盾的人。他開通社交網絡推特賬號之后,曾在不關心天主教事務的普通人群中都激起了討論熱潮,許多人也因此認為他是一個新潮的改革者。他亦摒棄前任教皇若望·保羅二世對英國查爾斯王儲離婚的處罰,接見了查爾斯及其現任妻子、康沃爾公爵夫人卡米拉,并親自訪問英國,代表羅馬天主教與英國國教取得進一步和解。此外,他還明確表態,希望能推動梵蒂岡與越南等社會主義國家建交的進程。

這些事未必能得到所有教眾的贊同,但本篤十六世為帶領天主教適應時代洪流所作出的努力卻有目共睹。然而,本篤十六世在許多方面上終究還是個保守主義者,而這正與他的前任若望·保羅二世一脈相承。他視墮胎為罪惡,曾在美國大選期間呼吁將支持墮胎的政界人士從教會開除;他拒絕任命女性為神父,亦堅決反對同性戀婚姻;在當選教皇后不久,他就在當年世界天主教大會上做出規定,天主教神父不能結婚,離婚后再婚的天主教徒被禁止參加圣餐儀式。他甚至恢復了被棄用的部分教皇服裝,將象征教皇權威的白羊毛披肩恢復為最早的古典東方樣式,并重新在法衣外面穿上了深紅色絲綢帶帽短斗篷——他令這些被棄用數十年的東西重新回歸規范,便是其重歸古典教旨基督信仰的具象化體現。

這些古典教旨,在現世大多數人的價值觀中已顯得過時,甚至都不再“政治正確”。本篤十六世與若望·保羅二世本屬同個時代,但他身為教皇所要引領的世界,則遠比若望·保羅時期來得新潮多變;更何況,比起現在已成為傳奇的若望·保羅來說,他在教徒和民眾心中的威信還相差太遠,因而他也更容易陷入爭議旋渦。

2009年,他在出訪喀麥隆前接受媒體訪問時直言,“避孕套不能解決非洲的艾滋病問題,反而會令艾滋病更為猖獗。”這本并不是什么新鮮的言論,梵蒂岡教廷一直反對人工避孕,前任教皇若望·保羅二世及已故樞機主教阿方索·洛佩茲·特魯希洛都曾表達過類似的看法,并稱只有杜絕婚前及婚外性行為才能從根本上遏制艾滋病的蔓延。然而他們所招致的批評都沒有本篤這樣大,多國官員公開批評教皇發言失當,一名法國外交部發言人甚至宣稱,教皇的言論對于公共衛生政策和保護生命的責任是一種威脅。

在辭職信中,本篤自認年至耄耋,已無力再去應對瞬息萬變的新時代:“當今世界,常觀白云蒼狗,直面信仰拷問,乃至統領圣彼得教堂及傳播福音,必要靈肉二者之強健,缺一不可。數月來,吾深感自身強健不再,心有余而力不逮,實難負教會所托。”字里行間,新時代老教皇的無奈心聲躍然紙上。

天主教意識形態代言人

教皇的保守,源于一種學者特有的天真與固執。哪怕是他最堅定的批評者,都無法否認本篤在宗教學上的卓越。事實上,自1981年接掌教廷信理部(信仰理論部)之后一直到若望·保羅二世病逝,他都是天主教會意識形態的代言人。這種對上帝的虔誠與專注,與他從小的經歷息息相關。

本篤十六世本名若瑟·拉青格,出生在德國帕紹教區的馬克特鎮。他降世的4月16日恰逢1927年圣周六(復活節前夕),又傳聞在圣周六守夜禮中受洗的教徒可與基督同生同死,于是年幼的拉青格便在誕生初日接受了洗禮。

拉青格的童年及青春期都在靠近奧地利的邊陲小鎮特勞恩施泰因度過,在被他自己形容為“莫扎特式”的恬靜生活中,他漸次接觸到了有關天主教、文化和人類學的知識,并成為了虔誠的教徒。但這種恬靜生活并不長久,很快,法西斯主義興起,納粹黨驅走教父,成為德國的精神主流。后來拉青格承認,他在那時也被逼加入希特勒青年團,并被征召入伍,在奧地利和匈牙利邊界地區修筑反坦克工事。

父母都是堅定的反納粹者,但拉青格本人卻因時勢所迫同流合污,是為矛盾。在這矛盾之中,拉青格發現了天主信仰帶來的真與美,并就此誓言將一生敬獻天主。因此在戰爭結束后,他就去弗賴辛哲學與神學高等學院及慕尼黑大學研修哲學與神學。30歲時,他拿到神學博士學位,隨后就在德國多所大學當了30年的神學教授。

自接任教皇職位以來,本篤十六世最常受到的批評便是“學者氣質有余,教皇風度不足”。畢竟,梵蒂岡是政教合一的國家,教皇亦是國家最高元首,不能像他在信理部時那般單純為教義直言。若望·保羅二世在這一點上就做得極好,親民,善道,且與媒體關系分寸把握絕佳;相較之下,本篤十六世則多少顯得有點政治情商不足,在公開演講中曾屢次因失言而惹怒猶太人跟穆斯林,惹得梵蒂岡外交人員不得不賠禮道歉為他善后。

然而失言引發國際爭端尚是小事,在教皇之位上,學者型的本篤無力控制脫離傳統的教會,這才是真正的大問題。

教會中的污穢

2005年的耶穌受難日傍晚,羅馬斗獸場外點亮一片燭光,信眾們在耶穌赴難路儀式上誦讀著若瑟·拉青格主教親筆寫作的沉思。“教會中還有多少污穢存在?”拉青格從耶穌受難轉向對現世的思考:“就算是那些神職人員,他們中又有多少人真正做到了潔身自愛?”

當時教皇仍是若望·保羅二世,而拉青格還不知道,自己會在一個多月后成為新一任羅馬主教兼天主教宗。他更不知道,當一個聚光燈下的教皇意味著怎樣的壓力,而他作為本篤十六世接手的這個教會,當里頭的污穢逐一迸裂而出,會令他自身的名譽蒙受多大的陰影。

危機發生在2009年底。當時,2002年美國天主教神父孌童案風波尚未完全平息,愛爾蘭政府公布的兩起牧師及教會學校性虐待報告一下子就引發了軒然大波。2001年1月底,耶穌會精英高中卡尼修斯學院院長承認,在上世紀70年代到80年代,這所高中里至少發生過50起性騷擾事件。隨后越來越多的案件涌現,一個月后,已有2/3的德國教區被牽扯入內。

天主教會的污穢逐漸演化成教皇的個人危機。德國《明鏡》周刊披露,從上世紀50年代開始,德國南部雷根斯堡天主教教區的神職人員涉嫌體罰及性虐待唱詩班男童,而該教區男童唱詩班負責人正是本篤十六世的嫡親兄長約格·拉青格。此消息一出,媒體開始集中挖掘教皇的“黑歷史”,先是他家鄉媒體曝光他在擔任慕尼黑主教期間曾協助掩蓋當地教士虐待兒童的事件,然后是《紐約時報》挖出猛料:本篤在擔任監控神父不當行為的樞機主教時,曾對一位性侵犯了200多名聾啞男童的美國神父網開一面。

受害者批評本篤是偽君子,教眾們亦呼喚他出來給個說法,但他卻一直沉默。這符合他一向的觀點:對于那些被指控過的牧師,不應該被立刻移交給非宗教當局,而是應首先在教會內部進行保密調查,從而避免媒體猜測以及隨之而來的公眾情緒爆炸。

然而在他沉默的時候,教眾對他的信任也在迅速消逝。以他出生的德國為例,《明星》周刊在2012年3月底公布的民調顯示,繼續信任教皇的德國天主教徒比例已從62%降低到39%。盡管他最終還是承認羅馬教廷應為該丑聞負責,但為時已晚,天主教世界中已有不少“本篤十六世應該引咎退位”的呼聲。

深陷神父虐童丑聞旋渦之中,本篤仍能演講“篤信上帝,便有勇氣直面流言蜚語”,但2012年其貼身管家保羅·加布里埃爾將梵蒂岡諸多機密出賣給意大利作家吉安魯吉·努茲一事,則讓教皇深受打擊。當時努茲出版了一本名為《圣座》的圖書,書中披露了包括教皇私人信件在內的多項教廷機密,其中許多牽扯到政教合一的梵蒂岡城國任人唯親和貪污腐敗的黑幕;本篤震怒,下令徹查誰人泄密,卻發現是自己核心圈中心腹。“梵蒂岡的每個人都知道保羅,因此,這無疑令人感到震驚和痛苦。”梵蒂岡發言人隆巴迪說。后來,當本篤宣布退位時,就有不少媒體推測他是因為被管家背叛而受到重創,從而心灰意冷決心隱退。

辭職:背叛或是回歸?

如何解讀教皇的辭職,對于羅馬教廷及新教皇的選舉至關重要。盡管教義并未禁止教皇辭職,但一些天主教徒仍視本篤十六世的退位為對其神圣使命的背叛,甚至是對他本人一貫理念的顛覆。如錫耶納大學法理及宗教學教授馬克·文圖拉在其博客中所論:“曾將相對主義神學視為教會死敵的那位神學家,卻用相對主義辜負了教皇職權。”

過往教皇總要堅守使命直至生命蠟燭熄滅,尤其是前任教皇若望·保羅二世。在他最后的時刻,若望·保羅仍不時站在人群之前揮舞顫抖的手,那場景幾乎讓人不忍卒看,而深知這一點的教皇則趁此機會與病痛苦難中的教民,同向他的上帝尋求共鳴與救贖—所以,哪怕是在被疑似帕金森癥折磨到無法親近參與教務的時刻,若望·保羅也始終擁有感動人的力量。而前任教皇的秘書、樞機主教德茨威茲也曾說過,“不可擅自離開十字架。”教民普遍將之解讀為“教宗不得擅自離開圣職”,盡管教廷曾評論此為“斷章取義”。

但本篤自有自己的道理。在若望·保羅手下,拉青格掌管著梵蒂岡圣部中關鍵的信理部,他目睹了前任教皇在生命末期所忍受的折磨,在那個時候,他就開始思考教皇能否辭職的事情。“若教皇在身、心、靈三方面均不足以繼續履行其職責,”2010年,本篤在接受采訪時說,“那么他就有權利,在某種情況下,甚至是有義務退位。”

往前追溯,在1997年,拉青格在自己剛滿70歲時便曾提出辭呈,希望離開信理部,最好能在梵蒂岡圖書館整理圖書,或在梵蒂岡機密檔案室當一名檔案員。若望·保羅拒絕了他的請求,但他的想法并未改變—若瑟·拉青格始終是個德國學者,他相信人在暮年體力與精力下降,將逐漸無法再承擔壓力與重職,而候選教皇的80歲上限乃至于教皇的事實終身制,則是對此邏輯的違背。如此說來,誰能說他的選擇,不是一種對教皇作為上帝代理人之職的負責呢?

在退位之后,拉青格將搬進若望·保羅二世于1992年修建的教會母親修道院。當年,若望·保羅為避開教廷的塵俗之氣,而專門修建此院以靜心默禱;誰知在數年之后,竟會有一位教皇以更為徹底的方式離開教廷來此避世。