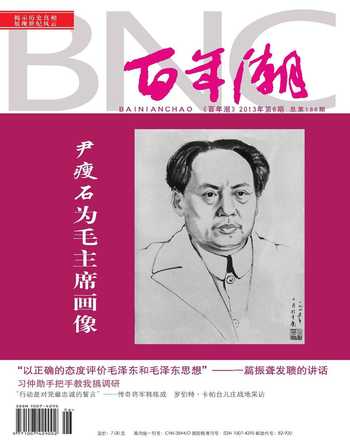

列寧和孫中山的友誼考略

盧剛

20世紀初期,中國革命和俄國革命之間的聯合反帝斗爭深遠地影響了世界歷史。作為當時兩國革命的最高領袖,列寧和孫中山之間的關系則是這一復雜歷史進程中的重要環節。列寧和孫中山都曾在文章中高度評價對方,這種互相認可,為蘇俄和國民黨之間的合作奠定了基礎,但同時兩人對彼此革命理念的質疑,也為蘇俄和國民黨后來的決裂埋下了伏筆。

作為中俄聯合斗爭的標志,列寧和孫中山之間的私交也為后人津津樂道。據說,列寧曾將孫中山于1918發給蘇俄政府支持其反帝斗爭的電報視為“東方的光明”,而孫中山也曾經稱列寧為“革命圣人”。就在2010年,臺灣政壇還曾就列寧是否嘲笑過孫中山“如少女般天真”而爭得不可開交。這都給人一種錯覺:列寧和孫中山之間的私交一定非常好。事實果真如此嗎?通過仔細梳理和甄別史料可以知道,列寧和孫中山之間既未曾謀面,也沒有過之間的函電往來,列寧甚至對孫中山這位偉大的中國革命先行者,也是非常陌生的。

列寧和孫中山未曾謀面

盡管20世紀初期中俄兩國的革命者曾經攜手共同抗擊帝國主義,而且同時代的列寧和孫中山又都是世界性革命家,但是兩人畢生未曾見過面。

1920年7月10日,孫中山曾收到旅俄華工聯合會邀請其訪問蘇俄的邀請信。孫中山收到信后,將旅俄華工聯合大會的消息以及大會致國人的通電刊登在7月13日的《民國日報》上。但是,當時的孫中山還對英美日等西方列強的支持抱有幻想,為避免赤化的嫌疑,孫中山并未答應去俄國。列寧和孫中山兩人可以見面的這次機會,因為孫中山的婉拒而未能成行。1922年6月16日,陳炯明發動叛變,孫中山避居黃浦江永豐艦的時候曾表示“倘若失敗,我就去蘇俄”。后來,陳炯明的叛亂被鎮壓下去,孫中山的蘇俄之行又被擱置起來。

一直到孫中山逝世,他也未能到蘇俄去與他心目中的“革命圣人”見面,對此孫中山一直引為憾事。他在臨終的時候,曾要求夫人宋慶齡“替他訪問莫斯科”,以實現他未遂的心愿。因此,列寧與孫中山之間曾有幾次可以見面的機會,但因為種種原因而未能成行。

列寧與孫中山之間沒有直接的函電往來

關于這個問題,國內史學界一直沒有明確的結論。支持孫中山和列寧之間有直接函電往來的證據,主要有如下幾點。

第一,孫中山有很多寫給蘇俄政府,甚至是直接寄給列寧的書信和電報。從孫中山遣詞造句的語氣來看,列寧似乎是他的一位老

朋友。

第二,孫中山的遺孀宋慶齡以及廖仲愷的遺孀何香凝,都曾回憶說,列寧和孫中山之間有通信往來。宋慶齡在《十月社會主義革命和中國革命的歷史聯系》一文中說,“在1922年,列寧和孫中山之間第一次建立了直接的聯系。在通信往來中,這兩位偉大的革命戰士在爭取人類自由和進步的斗爭中攜起了手來,可惜的是,這些信件在那年6月陳炯明廣州叛亂中火燒總統府的時候被焚毀了”。何香凝回憶說,“在1919年左右,中山先生在上海就屢次與列寧有函電往還”。

第三,美國學者韋慕庭在《孫中山——壯志未酬的愛國者》一書中,引用了一位名叫索科爾斯基的美國新聞記者的回憶錄。索科爾斯基在《回憶》中稱,1920年7月左右,“列寧經由倫敦給孫中山打了一個法文電報,邀請他去俄國‘研究他們應當如何做”。這位索科爾斯基還言之鑿鑿地說,是他翻譯了列寧發來的電報,并幫助孫中山進行回復。

第四,1919年12月,來華訪問的蘇俄代表馬特維耶夫·博得雷得到了孫中山的接見。博得雷回憶起那次會見的時候說,孫中山曾經拿出一份列寧拍發給他的法文電報,并說孫中山當時“面部帶著一點剛剛能夠察覺到的幸福的微笑”。

其中一部分證據和孫中山本人的說法,有很大的出入,不足為信。1921年6月14日,孫中山收到了蘇俄外交人民委員契切林寄來的信。關于這封信,孫中山在回信中告訴契切林,“這是我從您或者蘇俄某一位那里所收到的第一封信而且是唯一的一封信”。既然孫中山在1921年6月14日才收到蘇俄方面的第一封信,那關于列寧和孫中山之間函電往來問題的何香凝1919年說、索科爾斯基1920年說,以及博得雷1919年說,均不可信。

宋慶齡提出的1922年列寧和孫中山第一次建立聯系這種說法,比較可信。但是,細究起來,也有一些疑點。目前尚未發現列寧本人寫給孫中山的信件,這是一個關鍵問題。據宋慶齡的說法,這些往來的信件都在1922年6月份陳炯明的叛亂中被焚毀。但是,既然是往來信件,孫中山保存的信件被焚毀,那蘇俄政府方面保存的檔案中應該會有。這一時期蘇俄政權已很穩固,國家級信件遺失的可能性極小。但是,查閱俄羅斯陸續解密的關于中國革命的檔案,其中并沒有列寧寫給孫中山的書信或電報。甚至,煌煌60卷的《列寧全集》收錄了列寧在各個時期的文章、著作、書信、批示等各種文獻,其中也沒有列寧發給孫中山的任何書信或電報。

相反,列寧曾明確表示并不認識孫中山此人,也并未通過信。孫中山在收到蘇俄方面的第一封信(1921年6月14日)后,曾于當年8月28日給契切林回信。在回信中,孫中山稱列寧是自己的朋友。契切林收到信后,不敢怠慢,隨即于11月6日寫信給列寧,詢問列寧本人是否認識孫中山,并將孫中山的信件一起送上。而列寧在第二天(11月7日)就回了信,其中很干脆地說,“我不認識他,我們也互相從未通過信”。

在列寧和孫中山之間函電往來這個問題上,孫中山、契切林和列寧的說法,高度吻合。因此可以認定,列寧第一次看到孫中山的來信,是在1921年11月7日,而且這封信并不是寄給列寧,而是給俄羅斯蘇維埃社會主義外交部的。另外,列寧并未看重孫中山的來信,對信中的內容也很陌生。以至于列寧在兩個月之后接見國民黨參加遠東各國共產黨及民族革命團體第一次大會的代表張秋白時,曾坦承“他對中國的情形知道得很少,只知道孫中山先生是中國革命的領袖,但也不了解孫先生在這些年來做了些什么”。其實,孫中山的來信中,著重談了他自己這些年都做了什么,而列寧竟然全然不了解,以至于對張秋白的提問無法回答。值得注意的是,列寧這個表態并非虛詞。他在接見完張秋白后,曾經于1922年1月26日向契切林又索要過孫中山的那封來信,準備了解孫中山。由此看來,列寧對孫中山這第一封來信的重視程度極為有限。

至于列寧在1月26日之后有沒有給孫中山回過信,這一點有的可能性很小。其一是因為此后列寧的身體每況愈下,從1922年春天開始逐漸離開工作,他甚至都不能出席3月份俄共(布)中央委員會的全會。其二是因為目前包括《列寧全集》在內的文獻中,并沒有列寧給孫中山的信件。因此,宋慶齡的回憶可能有誤,那些被陳炯明焚毀的信件,極有可能并不是孫中山和列寧之間的往來信件,而是孫中山和蘇俄外交人民委員以及蘇俄駐華代表等人之間的通信。

今人為何誤讀列寧和孫中山的關系

既然列寧和孫中山之間從未有過直接的函電往來,而且列寧對孫中山這位偉大的革命家甚至表現得相當陌生,那為什么當今史學界似乎不加考慮地就認為列寧和孫中山的私交一定很好呢?這里有兩個方面的原因,其一,重要歷史人物之間的交往向來有其深刻的時代背景,列寧和孫中山之間的關系實際上折射的是20世紀初中俄兩國革命之間合作關系。列寧和孫中山交好,實際上有其政治象征意義;其二,列寧和孫中山之間的私交被人為地進行政治性的拔高。

20世紀初期,中俄兩國革命者都面臨對內反封建,對外反對帝國主義的革命任務,這是蘇俄和國民黨,同時也是列寧和孫中山接近的革命基礎。不管是考慮到蘇俄政權的現實利益還是世界革命的長遠利益,列寧都有接近孫中山的主觀愿望和客觀必要性。

辛亥革命前后,列寧發表了一系列文章稱贊孫中山的民主主義精神,對新生的中華民國進行道義上的聲援。但也正因為是道義上的聲援,所以列寧可以在文章中從容不迫地批評孫中山的民粹派傾向,并提醒俄國的工人階級“一分鐘也不要忘記工人階級的特殊任務,既要反對米留可夫,又要反對孫中山們”。

十月革命后,穩定新生蘇俄社會主義政權的迫切任務被提上日程,列寧曾詢問身邊的工作人員,“能否在被趕到俄國做苦工,受到十月革命鼓舞的中國工人中找一些能去和孫中山建立聯系的勇敢的人”。從現有的史料來看,劉紹周就是被選中的那個能聯系孫中山的旅俄華工。作為旅俄華工聯合會的會長,劉紹周曾數次受到列寧的接見,也正是列寧安排劉紹周在共產國際成立大會上進行發言。“那個時候很年輕,對國際局勢沒有太多的認識,對國內情況知道太少”的劉紹周竟然在共產國際成立大會上進行發言,并披露了諸如孫中山曾給克倫斯基政府致電、契切林曾給孫中山回電等非常機密的政治信息,這說明劉紹周得到了列寧極大的重視。后來孫中山于1920年7月10日收到的邀請其訪問蘇俄的信件,也正是劉紹周領導的旅俄華工聯合會的手筆。旅俄華工聯合會與孫中山的這次通信往還,背后隱隱有列寧的影子。不過,當時列寧主動接近孫中山以及他領導的國民黨,主要是出自反對帝國主義的共同利益要求。

1920年共產國際第二次代表大會之后,莫斯科將關注的重心從歐洲無產階級奪取政權的運動轉到殖民地國家民族解放運動上來。殖民地國家的資產階級革命也被視為實現無產階級世界革命的同路人,同時,也只有與發達國家無產階級力量進行聯合作戰,殖民地國家的革命才能走上一條非資本主義的道路。從這一重大的理論轉向出發,與孫中山以及國民黨的聯合,并非只有反對帝國主義的現實需要,而且也有無產階級世界革命的長遠考慮在里面。這為即將到來的蘇俄和國民黨的合作,奠定了必要的理論基礎。此后,蘇俄和國民黨的聯系開始密切起來,在兩者的努力下,終于掀起了中國大革命的第一次高潮。

雖然此后列寧較少關注與孫中山聯合的實際政策的制定,但是共產國際這一重要的理論轉向是在列寧手中完成的。列寧為共產國際二大擬定的《關于民族與殖民地問題的決議》中明確指出:“共產國際和共產黨應該支持落后國家的資產階級民主運動”,并將“‘資產階級民主字樣幾乎都改為‘民族革命”,這就在無產階級世界革命的理論體系里面,為中國國民黨的革命運動正了名,也為與孫中山名正言順的聯合做好了鋪墊。

因此,在無產階級革命的歷史新階段的背景下,從穩固蘇俄社會主義政權和實現世界革命的利益出發,列寧與孫中山有其必然接近的時代背景和社會革命基礎。孫中山和列寧不必見過面,甚至也不必有過函電往來,因為兩個人各自領導的革命運動有其共同的歷史任務和相同的革命前途,他們必定會被歷史緊密地聯系在一起。因此,盡管兩人不相識,但是莫斯科的旅俄華工聯合會在開會的時候將兩人的肖像一起懸掛在會場上,就毫不奇怪了。

此外,出于政治的考慮,后人對列寧和孫中山之間的關系人為地進行拔高,學界對這些說法不加辨別地引用,也是導致誤讀孫中山和列寧之間關系的重要原因。試舉一例來說明。

關于列寧和孫中山之間的關系,目前學界普遍引用一個說法是,列寧曾將孫中山1918年夏天發給蘇俄政府支持其反帝斗爭的電報,視為“東方的光明”。根據上文的論述,我們已經知道,列寧最早看到孫中山的信件是在1921年11月7日。那這個所謂“東方的光明”的說法又是怎么來的呢?

1918年夏天的時候,孫中山確實給蘇俄政府發去一份電報,在其中表示“愿中俄兩黨團結共同斗爭……一個類似的新的制度一定會在東方建立起來”。蘇俄方面也確實收到了這份電報,1918年7月4日,蘇俄外交人民委員契切林在第五次蘇維埃代表大會上曾確認說,南方“革命政府的代表把這個聲明交給了我們和世界上的一切民主派”。這封電報在中蘇關系史上具有重要意義。雖然孫中山之前在歐洲流亡的時候,就結識俄國的革命者,但是“打電報致意,卻以此為第一次”。不過,當時列寧根本沒有見到過這份電報,更沒有做出過什么“東方的光明”之類的感慨。

1925年,蘇聯駐廣州代表鮑羅廷在紀念十月革命8周年的紀念活動上,回顧國民黨與蘇俄友好合作的歷史的時候,曾經多次提到這份電報。鮑羅廷在11月7日的一次演講中提到,“當俄在困難奮斗中,孫先生給列寧一電報,內說你們安心與帝國主義奮斗,我們幫助你。列寧接了這一電報,感激不已”。半個月之后的11月22日,鮑羅廷又在美洲同盟會歡宴席上提到了此事。作為國民黨高級政治顧問的鮑羅廷,來自世界革命的圣地——蘇維埃俄國。他的此種言論,引起了廣州國民政府政要們的關注。時任國民黨宣傳部代理部長的毛澤東也曾在文章中引述過鮑羅廷這個說法,他說“當此危急存亡之秋,首領列寧,接到孫中山先生一電,囑其奮斗,列寧等十分感激”。當時國民黨和蘇俄的合作正打得火熱,鮑羅廷出于政治上的考慮,刻意將這份電報的重要性予以拔高。將契切林表示對這份電報感激的話,強加到蘇俄最高領導人列寧身上。這是第一次拔高。

這種以列寧的身份發表的稱贊孫中山的話,在孫中山的信徒——汪精衛聽來,不僅十分可信,而且十分受用。在1926年1月的國民黨二大上,汪精衛在做政治報告時也引用了這個說法。不過,他繼續拔高,“列寧此時正在帝國主義四面的封鎖,忽然接到總理這一封電,實在生出意外的感動,視為這是東方的光明來了”。這是“東方的光明”說法的最早來源。至此,經過鮑羅廷和汪精衛的兩次政治性拔高,本來列寧根本沒有見過這份電報,傳到國民黨大員的耳朵里,卻變成了列寧曾言之鑿鑿地將孫中山的這份僅僅在道義上支持的電報視為“東方的光明”。

這就是所謂的“東方的光明”這個說法的來龍去脈。

當然,鮑羅廷和汪精衛出于維護國民黨和蘇俄之間的合作這個目的,對一些事實進行政治性的拔高,也無可厚非。不過,現在很多學者卻不加辨別地引用這個說法,卻是治史不嚴謹之弊。

在中蘇關系史上,列寧和孫中山之間的革命友誼有著重要的政治象征意義。而且,孫中山確實視列寧為“革命圣人”,曾寫過一些直接收信人是列寧的信件,甚至在列寧患病的時候,孫中山還以醫生的身份過問列寧的健康狀況。因為種種原因,列寧并未看到孫中山的來信,也對孫中山這個領袖并不熟悉。但是,在偉大的歷史人物之間關聯的問題上,有無直接的聯系,并不是最重要的。正如列寧雖然沒有給中國共產黨直接下過什么指示,但是中國共產黨始終將列寧視為革命導師一樣。

1924年2月24日,中國國民黨在廣州舉行追悼列寧大會,孫中山主祭,在悼詞中他說:“相望有年,左提右挈。君遭千艱,我丁百厄;所冀與君,同軌并轍。敵其不樂,民乃人歡;邈焉萬里,精神往還。” “邈焉萬里,精神往還”,這才是列寧和孫中山之間真正的革命友誼。