論新制度主義三大流派的分歧與融合

譚融 郝麗芳

摘 要:新制度主義是在對行為主義理論方法加以批判的基礎上重新將制度引入政治學研究的。新制度主義中的諸流派在制度內涵、研究層面、研究角度和對本體論的認識等方面均存在差異。其中歷史制度主義、理性選擇制度主義和社會學制度主義三個主要流派從不同研究維度入手,揭示人類行為及其與制度間的互動關系,在對政治現象的解釋上各有特色。這三個流派在發展中既有所不同,又顯現出融合的趨勢,使新制度主義學派的研究思路進一步拓寬,從而推動了政治研究的發展。

關鍵詞:新制度主義;歷史制度主義;理性選擇制度主義;社會學制度主義

中圖分類號:D03 文獻標識碼:A 文章編號:1003-1502(2013)06-0005-06

“新制度主義”一詞最早是美國人馬克·圖爾(Marc R. Tool)在其1953 年的博士論文《新制度主義哲學:凡勃倫、杜威和康芒斯》中提出的。而新制度主義作為一種新的政治學理論的提出,則是自美國學者詹姆斯·馬奇(James G. March)和約翰·奧爾森(Johan P. Olson)于1984年在《美國政治科學評論》發表《新制度主義:政治生活中的組織因素》一文之后。此后二十多年,作為一個理論流派的新制度主義得以迅速發展,一些學者甚至將新制度主義的演進視為二戰以后西方政治科學的第三次革命,即“范式革命”。本文擬從新制度主義的三大流派及其分歧以及新制度主義諸派別間相互融合趨勢的角度對新制度主義理論加以評析。

一、新制度主義的三大流派

新制度主義是在對行為主義理論方法加以批判的基礎上重新將制度引入政治學研究的。新制度主義者認為,二戰以前的制度主義研究過于重視政治結構、法律框架和程序規則等,過于注重描述,“常常用靜態的眼光看待制度而忽視制度的動態運作過程”。[1]與傳統制度主義相比,新制度主義的“新”體現在既關注制度在政治生活中的作用,又吸收行為主義動態、過程和定量化的研究方法,[2]無論在研究層面還是在分析角度上都進行了研究范式的更新。

在總體上,新制度主義是一種研究理論的統稱,其中包含多種派別,學者們對此有諸種不同的看法。如普林斯頓大學教授威廉·R·克拉克(William R. Clark)倡導兩分法,將新制度主義區分為以行動為中心的和以結構為基礎的兩個派別。[3]蓋伊·B·彼得斯(Guy B. Peters)在其《政治科學中的制度理論:新制度主義》一書中提出七分法,認為新制度主義包含有規范制度主義、理性選擇制度主義、歷史制度主義、經驗制度主義、社會學制度主義、利益代表制度主義和國際制度主義七個派別。[4]西蒙·雷奇(Simon Reich)在《制度主義的四副面孔》一文中從政策領域的角度將新制度主義區分為四個流派。[5]R.A.W. 羅德斯(R.A.W. Rhodes)等在《牛津政治制度手冊》中則將新制度主義區分為規范制度主義、理性選擇制度主義、歷史制度主義、建構制度主義和網絡制度主義五個流派。[6]美國學者彼得·豪爾(Peter A. Hall)和羅斯瑪麗·泰勒(Rosemary C. R. Taylor)在1996年發表的《政治科學和三個新制度主義流派》一文中提出三分法,將新制度主義區分為歷史制度主義、理性選擇制度主義和社會學制度主義三個流派。[7]這一劃分頗具影響,得到學界的普遍接受和認可。以下對新制度主義中最具影響的這三大流派加以分析。

(一)歷史制度主義

歷史制度主義的興起源自對20世紀六七十年代盛行的政治學集團理論和結構功能主義的批判性反思,代表人物有西達·斯科克波爾(Theda Skocpol)、斯文·斯坦默(Sven Steinmo)、凱瑟琳·瑟倫(Kathleen Thelen)和P·埃文斯(P. Evans)等。這一流派接受集團理論關于圍繞稀缺資源的競爭集團間沖突構成政治問題核心的觀點,同時尋求對不同國家間差異性的解釋;認同將政體視為相互作用的各個部分所形成的結構的功能論觀點,但更注重組織結構在構成集體行為及產生差異性結果中的作用。

歷史制度主義者從歷史的角度對政治現象進行因果分析,將歷史視為一種過程,強調歷史對于現實、過去對于現在的影響。歷史主義者認為,脫離歷史情境的制度研究是不全面和沒有意義的。政治制度在發展變遷中存在一定的路徑依賴、時間序列和關鍵時刻。與其他流派相比,歷史制度主義更接近傳統的制度政治學。正如保羅·皮爾森(Paul Pierson)在研究歐洲問題時所說:“歷史制度主義是歷史的,它認為政治發展必須被理解為一種隨時間而展開的進程;它是制度的,它強調現時進程的許多當前含義存在于制度之中,不管這些制度是正式的規則、政策結構還是非正式規范。”[8]彼得·豪爾和羅斯瑪麗·泰勒對歷史制度主義概括了四點:(1)傾向于在相對廣泛意義上界定制度與個人行為間的相互關系;(2)強調在制度產生和運作過程中權力的非對稱性;(3)強調制度建構和發展過程中的路徑依賴和意外后果;(4)尤其注重將制度分析和能夠產生某種政治后果的其他因素整合起來加以研究。[7](49)豪爾和泰勒的概括頗具代表性,反映了歷史制度主義流派的特點。

(二)理性選擇制度主義

理性選擇制度主義源自美國國會研究。人們在研究中發現,如果單純從偏好角度考慮問題,則新的國會多數應該能夠推翻以往對方占多數所通過的議案,從而產生一種循環現象。然而現實中國會的立法過程卻表現出相當大的穩定性,由此提出“阿羅不可能定律”。①因此他們通過制度因素來說明立法者在現實立法過程中所面臨的集體行動困境。此種解釋從微觀角度入手,對理性選擇理論加以選擇性吸收,通過理性選擇制度主義在行為與制度之間搭建起一種特有的分析框架,引起了人們的關注。

理性選擇制度主義的代表人物包括馬修·D·麥卡賓斯(Mathew D. McCubbins)、加里·考克斯(Gray Cox)、文森特·奧斯特羅姆(Vincent A. Ostrom)、埃利娜·奧斯特羅姆(Elinor Ostrom)和道格拉斯·諾斯(Douglass North)等。基于這一流派中不同的研究視角,又可區分為代理模式、制度的博弈論模式和以規則為基礎的制度模式。諸種模式均假定:“個體是整治過程中的核心行動者,個體展開理性行動的目標是自身利益的最大化。所以,在這種視角下,制度是形塑著個體行為的規則集合體,但是,個體對于這些由制度所建立起來的激勵和約束能夠作出理性的反應。”[7](78)理性選擇制度主義的主要特征表現為:(1)擁有一套典型的行為假設,認為行動者有固定偏好,其行為在滿足偏好的過程中具有通過算計而產生的高度策略性。(2)將政治看成一系列集體行動的困境;個體單純追求偏好最大化采取的行動在集體層面上帶來的往往是次優選擇;其他人能否做出補充性制度安排具有重要作用。(3)采用經典的算計途徑來解釋制度對行為的影響,強調對政治結果具有決定性意義的策略性行為的作用。(4)通過演繹方式推導出一種模式化規范的制度功能,用來解釋制度的存在。[7]( 56~57)制度的創建被認為是行動者為實現自身價值,在合作中獲利的過程,從獲利的角度解釋制度的產生。

(三)社會學制度主義

社會學制度主義源于社會學組織理論。這一流派重視文化的作用,將制度形式與程序解釋為文化實踐模式傳播的過程。針對理性選擇分析模式一些無法解釋的現象,社會學制度主義提出了自己的見解,認為制度會影響行為者基本偏好或自我認同,乃至影響行動者對策略的選擇。社會學制度主義中認知和規范的制度解釋與理性選擇理論的理性基礎相對立,顯現為制度主義傳統在社會學中的延續和發展。它超越理性,通過組織采用特定的制度形式、程序或象征,使制度性實踐在組織之間或國與國之間傳播。社會學制度主義對于制度創建過程具有較強的解釋力。

在總體上,社會學制度主義的特點表現為:(1)所界定的制度很難與組織明確區分,不僅包括正式規則、程序和規范,還包括為行動提供“意義框架”的象征系統、認知模式和道德模板。(2)強調制度與個體行動之間的高度互動和同構性特征。對社會學制度主義者而言,制度不僅是策略性算計,還影響個人行為偏好和自我身份認同。個體與制度之間有一種建立在實踐理性基礎上的互動,個人有時甚至根據此種實踐理性進行制度模板的修訂。(3)采用“文化”的獨特方式解釋制度的起源與變遷。文化環境中的價值取向對社會合法性的作用促使組織進行某項制度或實踐模式選擇,即使有時對組織目標的達成產生的是負作用。文化不再僅僅是共享的價值和態度,而是已經成為制度本身,成為可以直接為行動提供模板的規范和象征。[7](59~61)基于社會學制度主義內在研究路徑的不同,又被區分為規范制度主義、組織分析中的新制度主義和社會學的新制度主義三個變體。[9]代表人物分別為詹姆斯·馬奇(James G. March)、保羅·J.迪馬喬(Paul J. DiMaggio)和倪志偉(Victor Nee)等。

二、新制度主義三大流派的內在分歧

新制度主義三大理論流派都強調制度的重要性,都關注制度的起源變遷和制度與行為間的互動關系,每個流派也都試圖闡明制度在決定社會和政治后果上所扮演的角色。盡管如此,新制度主義三大流派之間又存在差異。以下就新制度主義三大流派間三個方面的分歧加以分析。

(一)制度內涵的差異

新制度主義者將正式制度和非正式制度均納入制度研究,但不同流派在制度內涵的界定上卻不盡相同。瑟倫和斯坦默在《構建政治:歷史制度主義的比較分析》一書中將制度理解為構成政治行動者行為的正式組織和非正式規則與程序,選舉制度、政府間關系、政黨體制結構、諸如工會類的經濟結構和組織形態等均屬此類。[10]在很大程度上將制度界定為“嵌入政體或政治經濟組織結構中的正式或非正式的程序、規則、規范和慣例”,范圍包括從憲政秩序、官僚體制的操作規程到對工會行為和銀行—企業關系起著管制作用的一些慣例等,[7](48)將制度與組織所制定的規則和慣例相連接。理性選擇制度主義則將制度定義為“對理性構成限制的規則集合體”,制度建立起某種“政治空間”,“正是在這個空間之內,相互依存的政治行動者才得以展開行動”。理性選擇制度主義學者通常從兩個不同層面對制度加以研究,一種視制度為固定不變的和外生性的;另一種視制度為內生性的。[7](96)社會學制度主義的產生可追溯到涂爾干的結構理論和韋伯的合法性理論。在那里,對作為制度的組織理性以外的符號方面的關注來自組織社會學理論,所適用的基本假設是:“制度是一種意義系統,在制度內,組織和個體的行為依賴于意義的注入以及符號的運用”。[7](250)帕森斯將制度主義綜合成一種現代社會學分析框架,視制度框架為一種嚴密的文化信仰體系,認為規則和價值而不是行為模式或社會關系構成制度;同時認為制度具有對社會性利益加以構造的作用,因而是一套組織的激勵系統。[7](234~235)

(二)研究角度的差異

新制度主義不同派別研究角度的不同與不同流派理論假設不同相關聯。在新制度主義理論中,制度不再是獨立的靜態實體, 而是嵌入到一定的運行環境中。制度運行于一定的政治環境中,制度與其政治環境間的互動是新制度主義全新的研究視角。在對豪爾和泰勒三分法的批評中,科林·海(Colin Hay)和丹尼爾·溫科特(Daniel Wincott)從社會本體論的角度提出了三個流派之間的本質差異:“理性選擇制度主義的社會本體論是‘算計途徑,社會學制度主義是‘文化途徑,……歷史制度主義是兩者兼而有之。”[11]在制度與行為關系方面,理性選擇制度主義堅持“后果邏輯”,屬“目標驅動型”,通過演繹方法將注意力引向行動者之間的策略性互動對政治產出的決定性作用。社會學制度主義和歷史制度主義則采用“適宜邏輯”,屬“背景驅動型”,對諸種結構、規則、文化等對個體行為和偏好的影響展開研究。其中歷史制度主義運用歸納方法,其研究視角下的制度不僅是行動者的背景,同時“在塑造政治輸入和輸出方面都有著更為重要的作用”。[7](64.313)社會學制度主義則更多強調制度對個體偏好和自我認同的具體影響方式。

(三)研究層面的差異

如今,宏觀、整體的政治制度不再是新制度主義者的全部研究角度,不同層面的中觀和微觀研究越來越多地受到關注和重視。大多數歷史制度主義研究采用中觀視角,研究組織與制度之間怎樣相互關聯,相互關聯的組織和制度又怎樣反過來形塑相關過程和結果。歷史制度主義有時也處理一些宏觀層面的問題。與歷史制度主義不同,理性選擇制度主義將個體能動性作為理論出發點,關注個體與制度間的互動關系,偏重于微觀個體層面的研究,被稱為“以行動者為中心的制度主義”。社會學制度主義則強調文化在組織層面的作用,將“政治決策描繪成是目的感、方向感、認同感和歸屬感發展的過程”,認為“政治是教育公民和改進文化價值觀的工具”,“是對生活的解釋”。[7](24.30)與理性選擇制度主義相比較,社會學制度主義屬于中觀層面的研究。理性選擇制度主義關注短期的決策過程,歷史制度主義和社會學制度主義則關注決策和制度的長期影響。

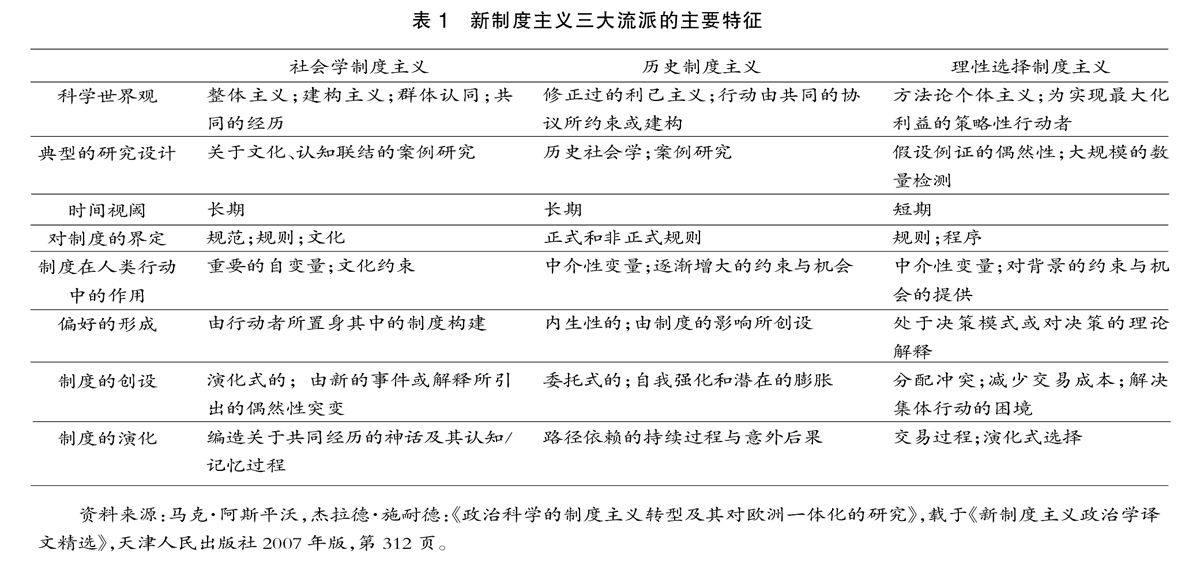

表1是美國學者馬克·D·阿斯平沃(Mark D. Aspinwall)和德國學者杰拉德·施耐德(Gerald Schneider)對新制度主義三大流派的差異進行的歸納和總結。

三、新制度主義三大流派的融合

新制度主義學派中流派眾多,理論整合一直是這一學派所面臨的難題和挑戰。不同的研究角度對制度概念的界定不同,不同的理論假設阻礙著新制度主義理論的系統化和諸流派的融合。盡管如此,歸屬于新制度主義理論體系的各流派依然具有共同特征。2002年,英國學者維維恩·朗茲(Vivien Lowndes)提出了新制度主義的六個共同特征,分別為:從組織到規則;從正式制度到非正式制度;從靜態到動態;從信奉價值到批判價值;從整體論到個體論;從獨立性到鑲嵌性。[12]承襲于政治學、經濟學和社會學研究的新制度主義三大流派提供了多元的制度研究途徑,同時基于各流派單獨進行政治研究所面臨的困境和解釋力問題,各流派逐漸放寬其核心假設,吸收和借鑒其他流派的思路和方法,由此而呈現出三個流派融合發展的趨勢。

(一)強調制度因素是三個流派融合的基點

盡管新制度主義三大流派對制度的理解有所差異,但都認同制度的重要性,將之視為政治生活中的核心要素。正如馬克·阿斯平沃和杰拉德·施耐德所言:“新制度主義者們分析問題的基本前提就是,制度影響著后果。”[7](309)蓋伊·B.彼得斯認為,“新制度主義政治學各大流派的共同點可歸納為:視制度因素為社會分析的最佳出發點,認為制度為人們的行為創造了大量調節性規則,均將制度視為人們意旨性行為的限制因素。”[4](155)在新制度主義者看來,制度確定了政治參與的主體、塑造了行動者的政治策略,并影響行動者的信念和偏好。反之,個人也在塑造和改變著制度。

此外,實證層面上的相互交疊也為三個流派理論的融合提供了可能。如歷史制度主義者和社會學制度主義者都認為舊有制度是新制度產生的不可忽視的現實情境,都認識到非正式制度的重要作用。理性選擇制度主義和歷史制度主義共享了對行動者的現實假設,均認同利益的重要作用。正如凱思琳·錫倫(Kathleen Thelen)所提出的:在理論與經驗之間、偏好形成的外在性和內在性之間、微觀基礎和宏觀歷史之間以及功能主義和制度主義之間,理性選擇制度主義和歷史制度主義具有共同點。[7](10-12)在社會學制度主義和理性選擇制度主義之間似乎很難找到共同點,但面臨現實研究的困境時,這兩個流派的學者都在一定程度上看到了政治行動者非理性的一面。

(二)核心假設的放寬拓展了融合研究的角度

正如德國學者布魯諾·塞瑞特(Bruno Théret)所言,在新制度主義學派的研究中,三個流派都放寬了自己的核心假設。[13]歷史制度主義更多強調制度在政治生活中的作用;理性選擇制度主義開始注意到觀念在行動過程中的作用;社會學制度主義則將權力和利益納入了分析框架。在研究中,“理性選擇制度主義認為,行動者能夠使自己的行為適應這些制度,并以一種策略性的方式來利用這些制度”。一些歷史制度主義者也“不否認行動者有意識地創造出制度來解決集體行動的困境”。與社會學制度主義相比,歷史制度主義強調的是結構和限制性特征,而社會學制度主義強調的是認知和文化特征,但“隨著時間的變化,文化和歷史制度的演進就不可能分開了。”[7](327~328)

(三)宏觀、中觀和微觀研究的結合使不同層面的研究有所融合

理性選擇制度主義和社會學制度主義由于理論假設和研究途徑的不同,在研究層面上缺乏一定的融合性,而歷史制度主義則被部分學者認為具有在研究中與其他流派協作的潛力。丹麥學者克勞斯·尼爾森(Klaus Nielsen)認為,三大流派對話、交流和核心假設的放寬,使歷史制度主義發生了革新,其他兩個流派所關注的變量被納入到歷史制度主義新的理論支柱和分析視野中。[13](511)豪爾和泰勒認為,在新制度主義學派中,歷史制度主義處于中軸位置,有些研究接近于理性選擇模式,有些研究成果則傾向于社會學范疇。一些歷史制度主義者與理性選擇制度主義者共同強調行動者的短期性意圖活動,另一些歷史制度主義者則傾向于強調制度的長期后果,即制度對偏好的長期影響,這就與社會學制度主義者一道在關注內生性行為,在分析制度與行為間關系時采用了現實主義的態度。[7](311)卡羅爾·索爾坦(Karol Soltan)等發表的《新制度主義:制度與社會秩序》一文,詳細探討了將理性選擇制度主義和歷史—社會學制度主義融合在一起的新制度主義,稱此種相互融合的新制度主義在關于合作、社會秩序和經濟增長方面具有更強的解釋力。[14]

總之,新制度主義在總體上表現為對行為主義的矯正和對制度的重新強調,新制度主義中的諸流派由于受到不同理論領域的影響,在制度內涵、研究層面、研究角度和對本體論的認識等方面均存在差異。其中歷史制度主義、理性選擇制度主義和社會學制度主義三個主要流派從不同研究維度入手,揭示人類行為及其與制度間的互動關系,在對政治現象的解釋上各有特色。新制度主義學派的三個流派在發展中既有所不同,又呈現出相互融合的趨勢。[15]在對現實政治的解釋中,顯現出“利益驅動下的理性、文化形態中的觀念和作為歷史集裝器的制度”[7](14)都具有相應位置,表明研究分析中對任何方面的忽視都無法真實地反映政治的本來面目。三個流派的融合使新制度主義學派的研究思路進一步拓寬,提高了新制度主義的可證偽性和科學性,從而推動了政治研究的發展。

注釋:

①“阿羅不可能定律”是美國經濟學家肯尼思·J.阿羅(Kenneth J. Arrow)于1951年提出的,意即根據現有投票選舉規則,不可能通過個體偏好次序推導出統一的社會偏好次序和令所有人滿意的結果。

參考文獻:

[1]朱德米. 新制度主義政治學的興起[J]. 復旦學報,2001,(3).

[2]朱德米. 當代西方政治科學最新進展——行為主義、理性選擇理論和新制度主義[J]. 江西社會科學,2004,(4).

[3]Clark, William Roberts. Agents and Structures: Two Views of Preferences, Two Views of Institutions[J]. International Studies Quarterly. 42, 1998. 245-270.

[4] Peters, Guy B. Institutional Theory in Political Science: The New Institutionalism[M]. 2nd. Gosport, Hampshire: Ashford Colour Press Ltd, 2005.(19-22).

[5] Reich, Simon. The Four Faces of Institutionalism: Public Policy and a Pluralistic Perspective, in Governance[J]. An International Journal of Policy and Administration. Vol. 13, No.4. October, 2000. 501-522.

[6]Rhodes, R. A. W. etc. The Oxford Handbook of Political Institutions[M]. Oxford: Oxford University Press. 2008.xvi.

[7]何俊志等. 新制度主義政治學譯文精選[M]. 天津:天津人民出版社,2007.46.

[8]Pierson,Paul. The Path to European Integration: A Historical Institutionalism Analysis[J]. Comparative Political Studies. Vol.29, No.2. April. 1996.126.

[9]馬雪松,周云逸. 社會學制度主義的發生路徑、內在邏輯及意義評析[J]. 南京師大學報,2011,(9).

[10]Steinmo, S., etc. Structuring politics: Historical Institutionalism in Comparative Analysis[M]. Cambridge: Cambridge University Press,1992.2.

[11]Hay, Colin & Daniel Wincott. Structure, Agency and Historical Institutionalism[J]. Political Studies. 46, 1998. 951-957.

[12]Marsh, D. & G. Stoker. eds. Theory and Method in Political Science[M]. New York: Palgrave Macmillan Press, 2002.97-101.

[13]Nielsen, Klaus. Institutionalist Approaches in the Social Sciences: Typology, Dialogue and Future Challenges[J]. Journal of Economic Issues. Vol. 35, Issue 2. June, 2001.509.

[14]〔美〕卡羅爾·索爾坦等. 新制度主義:制度與社會秩序[J]. 陳雪蓮編譯. 馬克思主義與現實, 2003,(6).

[15]王洪. 西方創新理論的新發展[J]. 天津師范大學學報,2002,(6).