山水畫中的個體表達

王林

對中國畫的討論,最容易進入兩個誤區:一是闡釋系統,沉雄、蒼茫、悲涼之類,正確然而空洞,如果不往下說,等于什么也沒說;二是筆墨系統,只要用筆用墨有點功夫,就一定要和古人、故人發生糾葛。其實今人之于傳統,可以任意取用,無需成為集體鏈條中的環節,非要有個來龍去脈不可。那種天人合一的宏大敘事,和生活于城市的藝術家也實在沒有什么關系。對生活也好,對藝術也好,我們首先是作為個體而存在的,真實的個體表達,是藝術是否具有當代性的前提。

我之所以為崔振寬先生的作品感動,是因為他的創作讓我感受到一個人的生存體驗與自我表達,至于筆墨與闡釋,不僅離開具體的畫面等于零,離開具體的表達更是等于零。

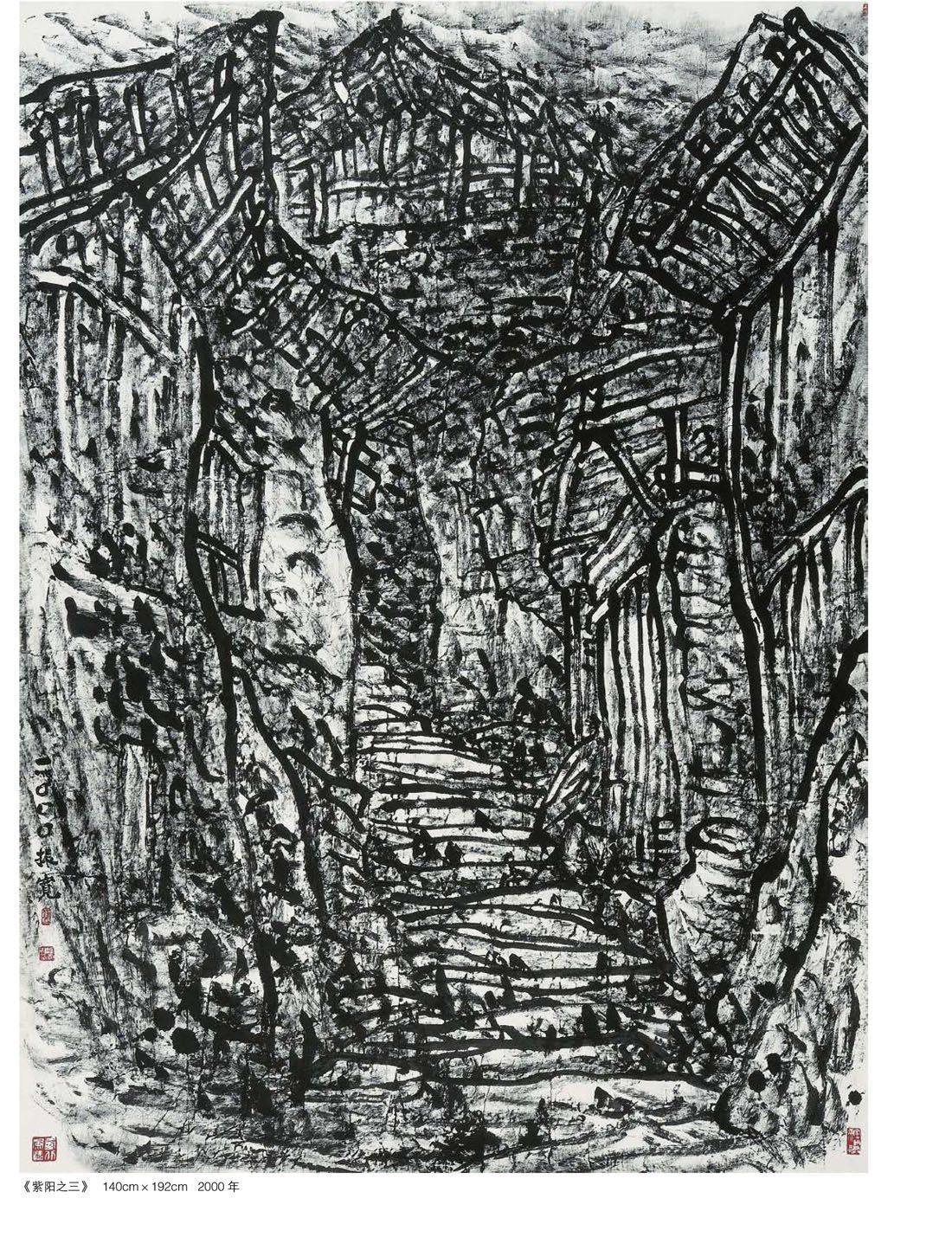

崔振寬先生的山水畫,尤其是焦墨山水,滿幅生動,其密集甚至是擁塞的構圖,和今天城市生活的視覺感受相通。“密不透風”和“疏可走馬”,各有各的難度,未可妄論高下,但在崔振寬的密體之中我更能感同身受。傳統山水畫,取遠景和近景,組合而成,遠景傾向飄渺,近景易于雷同。至石濤突出中景,方能與個人感受相通,故吳冠中譽之為“中國現代繪畫之父”。崔振寬認為:“現代的繪畫作品,展示方式主要是展覽及公共場所的陳設”,“為了表現較大的視覺力度和豐富的精神內涵”,不僅要有較大的畫幅,而且要有個人的角度。因此,“我畫大畫,不喜歡取大的場景,往往擷取一個局部入畫”,準確地講,經常是中景的局部。由此造成的逼近感,既是對當代人視覺心理的提取,其形式感真切而不空泛;又是對自然山水與古人不同的追求,局部性和個體性相連,顯然不同于集休主義宏大敘事的整體觀照。問題在于我們如何從形式上專業性地分析崔振寬先生的作品,而不是一般的談談感受。

首先是焦墨。因為有限制就有難度,郎紹君先生說“就等于一個人把自己逼到絕路再找一條活路”。其實也未必,焦墨也有焦墨的好處,可以避免水墨作畫的自然漫潤,更能把用筆納入主觀性更強的自我表現之中。崔振寬就說過:“焦墨作畫則可以放筆直干,不受用水多少的干擾限制,一心一意在虛實剛柔的盡情表現中發揮‘用筆,既可以恣肆地表達情緒,又可使筆型筆意得以充分張揚。”何況焦墨的強化,同樣可以參以破墨、積墨。而突現焦墨的表現力,卻能以

崔振寬,陜西長安人,1935年生于西安,1960年畢業于西安美術學院國畫系,現為陜西省山水畫研究會名譽主席、中國國家畫院研究員、中國美術家協會會員、陜西省美術家協會顧問、西安美術學院客座教授、陜西國畫院畫家、國家一級美術師。

作品參加第六、八、九屆“全國美術作品展”,“百年中國畫展”,首屆和第二屆“當代中國山水畫·油畫風景展”(獲藝術獎),“中國當代藝術歐洲巡回展”,“向祖國匯報——新中國美術60年展”,“中國美術60年,紀念改革開放30年中國藝術大展”,“聯合國世界公務員日中國藝術大展”等。2002年先后在中國美術館、上海美術館、廣東美術館、成都現代藝術館、江蘇省美術館舉辦“氣象蒼茫·崔振寬山水藝術巡回展”。2005年舉辦“從藝五十年·崔振寬山水藝術回顧展”,中央電視臺《東方之子》欄目對其藝術成就進行專題報道。2007年獲“吳作人國際美術基金會造型藝術獎提名獎”。出版有不同版本的《崔振寬畫集》多種,并被列為文化部文化市場發展中心研究課題山水卷核心畫家及《中國畫當代藝術30年》課題重點研究藝術家。一種極端化的方式表現出濃重、尖利、野性的個人感受,和時下倡導的正統、和諧、高雅的主流趣味顯然不同。

其次是密體。以中景為對象,又是攝取局部,形式必須考究。崔振寬說:“花鳥畫得超大視覺上不舒服,而山水畫的局部畫得再大也超不過對象,因而不會有突兀怪異之感。”但大而且密卻極易產生堵的感覺。崔振寬的處理正好顯示出其繪畫技藝的高超之處一方面借助寫生的真實體會,把對象作結構性的團塊分布,或平面布局,或適度縱深,服從于個人作畫時的瞬間感受,擺脫山水畫審美慣性(如s型構圖)的約束。另一方面結合抽象構成與中國畫留白的手法,讓氤氳之氣在密集的點線中穿行流動,如空氣、如光感、如音樂的旋律,讓人在密不透風的緊迫感之中,通過視線追蹤產生心理運動,置觀賞主體于畫面之中,與表達主體重合。疏密轉化,你我相通,這才是畫家的個人表達能夠感動觀者的真正原因。第三方面,則在于崔振寬點線用筆的確有老到的功夫,他長期練就的書寫性筆觸成為他自由用筆的基礎。分析具體作品,恰恰是不拘一格的表現性令人刮目。為表現心中丘壑,他不憚使用大小側鋒,也不憚隨意揮灑、任意涂抹。對于用筆,他有一個很好的比喻:“一位赳赳武夫,一位舉重冠軍,也許只能畫出一條顫悠悠的‘軟面條,一位手無縛雞之力的耄耋老者,卻可以‘高山墜石、‘力能扛鼎”。說到這里,看官可以明白,筆者并不否定筆墨。筆墨功夫對今日繪畫而言,是筆墨作品的準入條件,正像寫實作品的準入條件是寫實功夫。關鍵是你用筆墨干什么,是自囚其間,還是以為起點(也可另尋起點),去獲取表達的自由。這種表達是個體化而非群體化和系統性的。“無法之法乃為至法”,至法者,個體藝術語言的成熟與自由。

崔振寬的畫,別人已說得太多。我愿如崔先生一樣走上絕路,只說自己想說的話,究其一點,不盡其余。作為獨立的批評個體,我只能學九方皋相馬:“視其所見而不視其所不見”。