曾經的通城路

我第一次到祥雲縣城是在16歲。

那年的一個夏日,我口袋里揣著賣雞毛得的二塊六角錢,跟舅父一起到縣城新華書店買書。舅父是給當時正在讀初中的表弟買中考輔導資料。我則準備買幾本文學書,讓自己也成為有書一族。

這是我第一次走進一個以“城”命名的地方。現在回憶起來,對那次進城記憶最深刻的,居然不是突然展現在一個鄉下少年面前的城市景觀,也不是一個少年鄉巴佬初入城市面對大街小巷熙攘人流和那三四層樓房的驚嘆和油然露出的些許怯意,甚至不是面對新華書店里琳瑯滿目的書籍心的跳動和目光的貪婪,而是一條乍看好像與一座縣城很難沾邊的崎嶇山路。

那是一條曾經穿行在碧綠林海中的崎嶇山道。

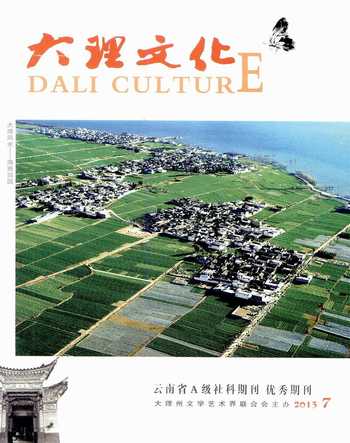

在祥雲縣的城川壩、禾甸壩、雲南驛三大平壩之間,蒼翠兀立著一片近百平方公里的林山,因其狀如一只伏地的鳳凰,故有了一個非常詩意的名字:飛鳳山。

飛風山的中心山脊與三個平壩,海拔高差四、五百米,絕對高度雖然不算大,但在壩子里看,峰峰峻峭,坡坡陡險。正是這座山的橫亙,雖然從劉廠鎮的大波那街到祥雲縣城,直線距離不到十五公里,可連接祥雲縣城的大路(從前的驛道,現當今的公路),從大波那街起始,須先南行到前所的舊站村,與從昆明西來的320國道會合,再一彎一拐繼續南行到雲南驛、高官鋪,才轉向為西,穿青石灣,經過板橋、青海營、八里路口、清華洞而到達城川壩子西邊山腳的祥雲縣城,整個的路線就是一個六十幾里的弧形大彎,實際路程是直線距離的兩倍多。

這樣的一條弧彎形公路對今天車來車往的幾萬劉廠人來說根本算不了什么,無非也就是多花四五塊車費而已。尤其有車族,就只是抹幾把方向盤的簡單事情。可在劉廠一帶沒有開通客運線路的時候,劉廠一大片村莊幾萬居民乘車上祥雲縣城,得先花一個多小時,走到下莊的龍馬箐口或者前所的舊站路口,攔昆明開往大理方向的客車,乘車到了清華洞或者八里路口,再步行差不多一個小時。才到祥雲城。輾轉下來,最少也要三個小時。而且,那年月,也不是誰都掏得出去縣城的那八毛或者一塊車費的。這是通了公路跑起了汽車時代的事了。而在沒有公路和汽車純粹靠人背馬馱的年代,這六十里的大彎,就是負重者差不多一天的路程了。

樸實而精明的鄉下人雖然不知道“幾何”為何物,卻無師自通地懂得“兩點之間直線最短”的定理,于是,一條便捷的“通城路”就在劉廠和祥雲縣城之間應運而生了。

我少年時期隨舅父第一次到祥雲縣城,來回走的就是這條“通城路”。它正式始于劉廠的大波那街。出街后,順正西方向翻越披松蓋櫟的飛鳳山而至祥雲城,縱跨兩壩一山。天蒙蒙亮時從家里出發。太陽出山來到了大波那街口,從大波那街口向西行,四里平壩路到了飛鳳山東麓的白塔邑村,然后順著癩石頭坡,步步登高至懸于飛鳳山群巒間的白鶴廠村。過清泉長流的后箐,再翻太陽坡。當攀至太陽坡頂,整個城川壩就一覽無余,縣城也清晰在望了。風清馬快下一個坡,踏上城川壩平坦的地皮,穿壩野七八里,就到了城隍廟附近的東城門洞。走過東城門洞那陰涼的十幾米,出現在眼前的是光滑的水泥路街面,還有商鋪、鐘鼓樓……呵呵。縣城到了。抬頭看看天,太陽才高出房皮兩三竹竿呢!冬天里少不得要緊忙一些,若是夏天的話。在縣城里趕三四個小時的街,賣了該賣的,買了該買的,逛了想逛的,才悠悠然踏上回家的路,口渴喝幾捧清涼水,肚餓吃塊冷粑粑,太陽落山的時候,擦黑的時候,就到雲南驛下半壩了,就到大波那街了,就到家了,多快!

在那交通運輸條件落后的歲月,這條穿飛鳳山密密松林而西去的“通城路”,給雲南驛壩下半部劉廠一帶的居民帶來了多少的入城方便。到縣城或者縣城周圍村莊走親串戚,走的是這條“通城路”;采購只有到縣城才能買到的東西,走的是這條“通城路”;有農特產品要到縣城銷售,走的是這條“通城路”:每年幾次到縣城邊上墳坡里趕牲畜交流會,走的是這條“通城路”;沒東西可買可賣想到縣城開開眼界見見世面,走的是這條“通城路”:村社基層干部們到縣城開會學習,走的是這條“通城路”;在縣城讀高中的幾多學子,來來回回更是在這條“通城路”走了多少遍,才完成高中學業;更有一些人,夏秋多雨的季節,每天天不亮起來,順著這條路早早進入飛鳳山森林地帶,穿行在路邊的密林里,撿菌子摘楊梅,走到祥城壩子里,腰上的竹籃也滿了,背到縣城,賣給城里那些難得吃上山貨的居民,換幾張票子,歡天喜地地往回。第二天天不亮,又踏上這條能發些小財的“通城路”,周而復始,直到整個多山菌多山果的雨季漸行漸遠……這條掩映綠林間的“通城路”,刻印下了劉廠鄉野幾多人生活的足跡,也留下了劉廠鄉野幾多人的歡欣,直到上個世紀八十年代中期……

其實,“通城路”作為一種曾經的特殊存在,除了飛鳳山這一條,在祥雲及其附近的廣袤山林壩野中。另外還有好幾條:漁泡江中游小莊子、外苴佐彝族人苗族人傈僳族人翻越巍峨高聳的野貓山,直線到達禾甸街而往祥雲縣城的“通城路”;雲南驛、青海營、天馬一帶翻越水目山西北高脊經天生橋而達彌渡縣城的“通城路”;米甸壩子經岔溝、荔枝埡口而達賓川老縣城州城和新縣城牛井的“通城路”……

在祥雲,路程最長的“通城路”,當數米甸人在從前歲月里長期往返行走的一條通城道路。當然,這條曾經的“通城路”不是通往祥雲縣城,也不是通往鄰近縣份的縣城,而是東西跨越賓川縣境,從祥雲米甸徑直通往下關——滇西滇西北屈指一數的重鎮、半個多世紀來大理白族自治州的州府城市。

這是一條我迄今還沒有走過的“通城路”,在某一個日子之前,我甚至并不知道曾經有過這樣一條跨縣的通城舊路,把祥雲米甸和下關最便捷地聯系起來。我是前幾年從米甸一位姓吳的老人口里知道了這條曾經的道路的。

一個頗具些傳奇色彩的老人,一生喜愛冒險,七十多高齡了,還經常約上朋友山林探險,以他浪漫豪爽的性情,老了老了,捧出近萬行的一部敘事長詩,由雲南民族出版社公開出版發行,獲得了廣泛的好評。他對我們說,他年輕力壯時從米甸去下關,從來不乘車,每次都是用腳走。天亮從米甸街起步,到了下關城,天才黑下半個來小時。這當然是冬天里的事。如果是在夏天,太陽出得一蓬花時離開下關城,回到米甸街,太陽還一蓬花地掛在壩子西邊山上呢!他還說,沒有開通公路的時候就不用說了,就是開通了320國道、米甸也開通了聯系祥雲縣城的公路后的很長一段時間里,因為米甸到祥城乘車困難,基本上要靠走才能到縣城,加上手中也沒有買車票的那幾文錢,米甸人到下關,很多人都選擇步行,一天到達,辦了該辦的,再用一天的時間返回米甸。

老吳是在一次文友聚會上跟我們講起了這條“通城路”的,聽他講的還有另外幾個年輕文友。當時大家最直接的反應就是:老吳在吹大牛皮!也難怪大家有這樣的反應。米甸位于祥雲的最北端,從米甸街到祥雲縣城南外老客運站,足足41公里!而從祥雲城到下關,在楚大高速公路和廣大鐵路修通前,必須順320國道先進入彌渡縣,翻高聳入雲的紅巖后山才進入大理市到達下關,那是70公里的路程!41公里加上70公里,兩天時間能走下來,算是不錯了。兩頭見太陽從米甸走到下關,從下關走回米甸,走完220里路,可能嗎?再說有這個必要嗎?你老吳又不是搶攻大渡河上的瀘定鐵索橋!

當然這個“大家”并不包括我。青少年時期十幾次走過飛鳳山“通城路”的我憑直覺認定。老吳沒有吹牛。他的情感世界里,確實枝翠露清地延伸著一條從米甸徑直通往下關的“通城路”;老吳的一雙粗繭大腳,曾經在這條“通城路”上來來回回走過一次又一次,留下了他幾多人生的足跡,只是我們不知道那條讓老吳用腳丈量過多少次的“通城路”,到底延伸在哪一片山林壩野里罷了。聚會散后,我單獨找老吳談起這件事。

他告訴我,過去米甸人到下關,根本就不會去繞道祥雲縣城和彌渡,他們有自己的一條“通城路”,那就是從米甸街南外的清澗美村,往西進入觀音箐。走完觀音箐,是蕎甸海稍,也就是現在有名的“海稍魚”發端地海稍水庫;從海稍往下出了吃涼水箐,進入賓居壩子。東西穿賓居壩子,從賓居街進入賓川西后山,順一條長箐過白土坡、積水塘、棠梨坪三個小山村,然后翻一個山,就到了賓川大理交界處的烏龍壩。站在烏龍壩,整個下關城和洱海盆地盡收眼底。在烏龍壩涼爽的山風中小歇一會,風輕水快下坡,過龍王廟,過華營,就是下關了。不僅他多次走過這條通下關城的路。他這一輩上的很多米甸人,他父親那一輩上的很多米甸人,他祖父那一輩上他曾祖父那一輩上的很多米甸人,都曾經無數次走過這條“通城路”。

我把他說的這一連串地名仔細記在筆記本上,想合適的時候親自去走一回這條“通城,的路,感受從一個偏遠民族山鄉徑直前往州府的那份喜悅和愜意,感受“兩百里下關走著一日回”的無限妙趣,但一直沒有合適的機會。直到三年前我的電腦聯了網,才迫不及待地從網絡衛星地圖上搜查這些地名,尋找這條米甸老輩人心中的“通城路”。當我把從米甸街南外清澗美村到下關之間的這些個地名全部搜到,我發現,難怪米甸老輩人從下關城一天走回米甸還兩頭見太陽,從米甸清澗美村到下關這條“通城路”,幾乎就是一條沒有什么拐彎的直線道路,全程走下來,也不過50來公里。50來公里路一天走完,對于老輩人來說,還真算不了什么!而衛星地圖明晰顯示的點綴百里“通城路”的碧綠山林、青翠草坡、晶瑩溪流、湖泊果園、村莊寨子,更讓我真切感覺到當年的老吳還有一代代米甸人走在這條風光如畫的“通城路”上,盡管是那樣地艱辛,但卻又是那樣地舒心愜意……

不難想象這條“通城路”對祥雲遠鄉的米甸。有著怎樣重要的意義!正如老吳當年對我說的,這是傾注了他們米甸人幾多情感和希望的“通城路”!上百年來,米甸的一代代人,正是肩挑馬馱,順著這條通城的路,將米甸山林土地上出產的核桃、木耳、香薰、中藥材、羊皮等珍貴物品,運送到鬧市下關,運送到古城大理,換回了一個個銀元,一串串銅錢,一扎扎鈔票,養家糊口,娶媳嫁女,蓋房起屋,置備田地;同時也看到了城市人的新活法,學起了城市人的新活法,讓米甸這片邊遠之地少了些蒙昧,多了些別樣的色彩……米甸跟這條通城的路,有著割不斷的血脈聯系!

面對網絡衛星地圖上明晰展示的這條“通城路”,回想著老吳當年的話,我心潮澎湃,從家鄉縣的這一條條曾經的“通城路”,聯想到了這里那里的一條條曾經的“通城路”。難怪作為老人的老吳先生會對米甸至下關的這條曾經的“通城路”懷有如此熾熱深沉的情感,正是這一條條曾經的“通城路”,加強了偏遠村鄉各族民眾與作為政治、經濟、文化中心的一座座城市的密切聯系,艱難促進著鄉村經濟發展的同時,也讓鄉村人不斷地感受著城市文化城市文明,吮吸著城市文化城市文明的營養,使一片片偏遠的鄉村不再那么地偏遠,也使一片片曾經蒙昧的土地不再蒙昧……曾經的“通城路”。是歲月留在歷史大書中濃墨重彩的一筆筆!

在社會發生了巨大變化的今天,這一條條“通城路”和我翻越飛鳳山前往祥雲縣城的那條“通城路”一樣,無一例外都早被廢棄了。可以肯定,如今的年輕人,沒有幾個會知道曾經有過這樣一條條留下無數人足跡的“通城路”,理所當然地也不會在這一條條“通城路”上添增上一個足印,包括我。我20歲時在飛鳳山“通城路”上走了最后一次,就沒有再走過這條路——28年前的20世紀80年代中期,祥雲縣城至劉廠下莊一帶開通了客運路線,每天兩趟客車來往在祥雲縣城與劉廠、下莊兩鄉鎮之間,方便著無數進城回村的人;進入新世紀,在這條線路上,專營客運的中巴車、面包車,更是數量達近百輛之多,穿梭往來。而已經擺脫了貧窮走上了富裕道路的人們,也不再愁掏不出往返縣城的那點點車費。要上縣城了,要上州城了,要上省城里,走到公路邊,招招手,就有客車親切地停在你面前,以最快的速度,把你送到你想去的地方。雲南驛下壩里的劉廠人是這樣,世世代代走過“清澗美——下關”這條“通城路”的米甸人何嘗又不是這樣。

如今,偏居祥雲北境的米甸,也早開通了客運路線,修通了柏油路,每天幾十輛大小客車來來往往。從米甸街到縣城,一個小時的車程。到了縣城客運站,加上換車時間,四五十分鐘,就到了下關;三個來小時,就到了昆明。曾經遠離城的鄉下人,如今打心眼里覺得自己其實就是住在這一個個城市的近郊,想進城,就飛快地到了城里;想回家,就飛快地到了家中。

那曾經翻山越嶺的一條條人來人往的“通城路”,人跡罕至,早被蓬勃生長著的林木和野草占領與掩蓋,偶爾剩下的一段段,蛇游兔走,鳥糞成堆。唯有道路中間那一個個被一代代人用腳磨亮了的石頭,才依稀記證著那一段段生命歲月里的艱辛和那一段段生命歲月里人們所體現出來的樂觀、堅韌、頑強、鍥而不舍……

編輯手記:

生產隊,曾經是農村集體生活的代名詞。那是個轟轟烈烈以“階級斗爭為綱”的年代,在人們或激進、或保守的記憶里,深深地刻上了時代的烙印。歷史不會重演,李超先生讓我們再次走近它。采擷一束歲月的花朵,回味那段或辛酸、或憂戚、或歡樂的歷史。或許我們會從中得到一些時代的教益。

在自己喜歡的路上行走,往往是個奢求。路是人在大地留下的痕跡。伴隨著成長的歲月我們走過很多鄉路,人在逐漸地長大,路也時常變著模樣。從一個起點到達另一個終點,這條通往目的地的路剎那終止。選擇了什么樣的路,就選擇了什么樣的生活。胡子龍先生向我們展示的通城路象纏綿的常青藤一樣,那些肩挑背馱的故事凝成一頁歷史,蟬聲拉不直的記憶,還有那些化解不開的醇樸鄉情,或隱或現,或浮或沉,宛如一段經年的心事。