不反思歷史,就無法推進現實

陳娜

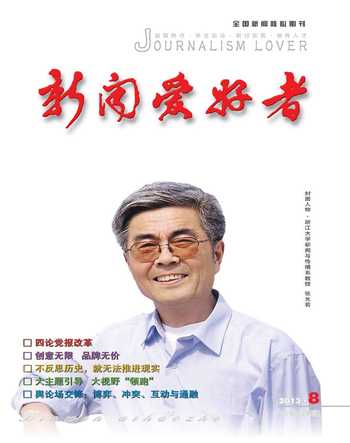

與大多數20世紀30年代出生的人一樣,張允若老師的人生也是伴隨著新中國的苦難與挫折向前行進的。這位生于長江北岸的農家子弟,在經歷了童年時代窘困動蕩的鄉間生活與青年時代突如其來的政治厄運之后,又用二十余載的艱苦磨煉換來了天命之年的復歸與新生。而當人到中年的他站在新聞教育的起點上時,對錯過光陰的無比惋惜又讓他不得不夜以繼日、急起直追,用他的話說,只有這樣,“才能多挽回一點時光,多彌補一點損失”。

事實上,新中國的新聞教育在那個特殊的歷史年代也經歷了與個體命運相似的車轍:從1957年到1976年,中國社會的政治高壓給剛剛起步的新聞學帶來了長達20年的停滯與倒退。而張允若從1958年被錯劃成“右派”而貶謫內地到20世紀70年代末期恢復政治名譽、轉入新聞教育崗位的際遇,也恰恰印證了國內新聞傳播學在歷經坎坷后的恢復與重生。

“青山遮不住,畢竟東流去”,老人飽經風霜的眼神里始終流露著言語也訴說不盡的感喟。訪談那天,我靜靜地與他對坐在書房的一角,感受著這位鶴發學者命運中流淌的點滴起落。他的語速和緩低沉,說到激動時也會偶爾拍打沙發的扶手,但最令人動容的,卻是他幾次突然間的停頓,眼眶里飄閃過的紅潤和惆悵,靜默了那段不可往復的時空。

“苦難就是人生的學校”

張允若老師將他的人生劃分為四個時期:一是成長期,從1935年出生到1957年夏天;二是挫折期,從1958年被劃為“右派”到1978年底;三是新生期,從1979年撥亂反正到2003年;四是反思期,從2003年離開教學崗位直到今天的安享晚年。他說:“我的人生,飽經滄桑和坎坷,但正因為此,也顯得更加豐富多彩。”張允若出生于江蘇海門的一戶農家,祖父生前務農,父親早年就讀于師范學堂,后在家鄉行醫,被人們敬稱為“張先生”。“他們這一輩生活的年代,正值農耕經濟開始解體、近代的工業經濟開始興起之時。盡管鄉間多數人家依舊過著日出而作,日落而息的農耕生活,但是我的父輩卻已受到工業化、城市化的影響,開始擺脫鄉土的局限,開展多種經營,或是到城市去尋找新的生活出路了。在20世紀前期,這種動向在我的家鄉算是比較新潮的,它使我的父輩在經濟上有了某些改善,盡管這種改善是有限的、極不穩定的。”1948年,年少聰穎的張允若通過了上海市中等教育研究會舉辦的貧困生考試,被號稱為“民主堡壘”的教會學校——上海市麥倫中學錄取,并在那里接受了革命的啟蒙,參加了中共地下外圍組織的種種活動。一年半后,受時局影響,張允若轉學至陶行知創辦的育才學校就讀,1950年夏天,他又順利考上了復旦大學新聞系。“我當時還不滿15歲,是全校年齡最小的少年大學生。在校期間學習成績良好,政治積極上進,被選為系、校學生會干部。當時的大學生都是國家出資培養的,1953年,由于第一個五年計劃建設的需要,政務院決定全國各大學三、四年級學生同時畢業。我在提前修完了專業課程后,被分配到中央軍委工作,后來又轉到中共上海市委。”

1957年是張允若人生的重大轉折點,當時正在上海市委工作的他,認真響應號召,“積極鳴放”“向黨交心”,在黨的會議上如實匯報了對時政的看法以及對“反右”做法的質疑,不料卻被視為“右派的一丘之貉”,在“反右”補課中被湊數上報,當了“反面教員”。“先是批判、斗爭,后來就扣上了帽子,被發配到市委下面的農場勞動,過了幾年說是改造得不錯,給我摘帽,繼而又下放到江西從教。我先是在撫州地區的一個中學教書,后來調到了南昌。在南昌一開始也是教中學,‘四人幫被粉碎后,上海市委來人說要為我改正歷史問題,認為我這是大材小用,于是把我調到了江西財經學院教英語。到了1984年,當地的江西大學中文系新聞專業準備分出來設立新聞系,很需要人,于是我又調到了江西大學。”張允若繼續說道,“我當時認為既然是錯劃,現在要改正,按情理就應該讓我回歸上海,畢竟我是江浙人,父母親和岳父母都在上海,可是上海當時有幾十萬知青等著回城,戶口很緊張,我就被卡住了。直至1987年底,杭州大學中文系的新聞專業要擴展成新聞系,我才從江西調到了杭州。”

張允若坦言:“這場‘反右運動對我人生的影響,那是不言而喻的,它葬送了我的全部青春,毀了我的大半個人生。不過,被毀的不只是我一個,而是一整代人,而且被毀的不只是我們這種打入另冊的人,即使僥幸免于大難的朋友,那些年華基本上也被糟蹋了。所以當我‘重回人民隊伍的時候,發現我和幸免于大難的朋友并沒有太大的差距。這些朋友甚至主動告訴我,說我們實際上是在同一起跑線上。果然,后來經過一番努力,我還是趕了上來。”

回首這段過往,張允若有著一番自己的解讀:“苦難從來就是人生的學校。在此期間,我逆境中求生的毅力和耐力大有長進;而且告別了官僚機構,來到了社會底層,得以直接體察民間疾苦,從教之余也有了較多時間讀書進修,這些都是挫折中的前進、壓抑中的成長,倒也聊可自慰。古人說,‘世事洞明皆學問,人情練達即文章。從我個人的人生苦難,再加上我所看到聽到的億萬人民的苦難,我確實對世事‘洞明了不少。記得那位至死未獲自由的大人物說過,經歷了‘文化大革命的劫難,讓人有了‘大徹大悟。我對此頗有同感。許多人至今還沒有‘徹悟,在我看來實在有點悲哀,我倒要為之嘆息。”

“終于回歸了新聞專業”

張允若老師的新聞教育生涯是從1984年進入江西大學新聞系開始的。“我盼望著到新聞專業來,這是我的回歸,回歸我的專業。”張允若談到這里,言語間充滿了欣慰。

“回歸到這個崗位以后,我主要承擔了三門課程,一門是新聞理論,一門是傳播學,還有一門是外國新聞事業史。新聞理論是老課程,我在學校的時候就比較感興趣。當時正值新聞理論界在對過去的理論體系和觀念進行反思,我也參與其中,做過一些討論和研究,寫過一些文章。比如說在大眾傳播理論的背景下重新構建新聞理論體系;對新聞做出新的定義,并對與新聞相關的概念(新聞的延伸概念、與新聞相關的并立概念)做出辨析和澄清;對新聞的社會功能進行科學的闡述,對新聞和宣傳、新聞和輿論、新聞和廣告的區別和關聯做了辨析;對一些熱點問題,如人民性、黨性、商品性等問題做了探析;對新聞自由問題做過系統的闡述和論辯。許多問題人家國外早就解決了,我們固步自封走了幾十年的彎路。”

說到這里,張允若繼續如數家珍:“第二塊是傳播學。傳播學作為一門學科,在西方形成于20世紀三四十年代。盡管50年代復旦大學新聞系的鄭北渭老師介紹過這一信息,但基本上沒有引起學界的注意。直至80年代,國門打開后它才真正被介紹了進來。復旦大學新聞系在王中先生的倡議下,1978年7月出版了內部刊物《外國新聞事業資料》(季刊),1980年3月改名為《世界新聞事業》,翻譯介紹國外新聞事業的一些資料,其中也包括有關傳播學的一些信息。這些刊物取材于當時已經開始訂閱的某些外國報刊和開始少量進口的港臺和外國書籍。譯者有鄭北渭、舒宗僑老師,還有最早幾位新聞學研究生,如居延安、俞旭、俞璟璐等人,如今他們都在國外。后來復旦大學出版了正式刊物《新聞大學》,取代了早先的內部刊物;人民大學出版了《國際新聞界》,兩家都有對國外信息和傳播學理論的譯介。在傳播學方面除了上述教師外,早期還有張隆棟、陳韻昭等人的文章。直至80年代初,新華出版社出版了施拉姆等人著的《報刊的四種理論》(1980年)以及施拉姆的《傳播學概論》(1984年),許多人才得以直接接觸原著,系統地了解和研究傳播學,各校新聞系也開始設立傳播學講座或課程。1982年,中國社科院新聞研究所牽頭召開了第一次傳播學研討會,以后連續開了多次全國性的傳播學研討會,1986年在北京、1993年在廈門、1995年在成都、1997年在杭州、1999年在上海、2001年在南京……”

張允若回歸新聞教育崗位的時候,正值傳播學在國內的起步與發展之際,而他也恰好成為國內較早一批參與傳播學研究的學者之一。“我是1985年開始講授傳播學的,在我的教學和研究過程中,著重辨析和澄清了一些重要的概念,包括傳播、信息、訊息、媒介、渠道等;努力構建了便于教和學的傳播學教學體系,形成了自己的教學大綱和教材,得到了同行們的肯定;同時,我還對西方傳播媒介的四種理論,特別是社會責任論作了系統評析;對新興的網絡媒介的性質、定位、功能等提出了自己的見解。”

張允若繼續饒有興致地說:“至于外國新聞事業史這門課程,我花費的時間是最多的。這門課程也是‘文化大革命結束以后才開設的。國門打開后,復旦大學和人民大學除了在上面說到的刊物上陸續譯介外國新聞事業的材料之外,又開始購進港臺和國外有關的書籍。我當時還在江西,大陸的學校沒有這等條件,便去復旦和人大查閱,并且一批一批地進行復印。當時復旦大學的舒宗僑先生開設了外國新聞事業史,人大的張隆棟、傅顯明老師開設了外國報刊史,他們是這門課程的先驅和開拓者。當時大家根本沒有教材,課堂上總是老師講、學生記。1984年《國際新聞界》連載了‘外國報刊史講授提綱,這是當時全國最早正式刊發的外新史講授提綱。1985年全國新聞教育學會牽頭在黃山召開了‘外國新聞事業教學研討會,有14個學校的主講老師參加,由張隆棟老師主持。會議經過討論,對課程的名稱、地位、教學目的和內容進行了探討,達成了重要共識,并推舉由我來執筆形成了一個會議紀要。我從1984年開始講授這門課程,以后編寫了多本教材,直至2006年徹底退出為止。”

綜觀張允若的學術生涯,他在外國新聞事業史方面的成就的確是最多的。從自學考試大綱,到自學考試統編教材,從普通高校新聞專業適用的國家級教材,到供學生自學考試使用的題庫、練習冊,張允若雖然自稱是“踩在前人的肩膀上攀登”,但作為早期課程建設的參與者,他是功不可沒的。而對于此,張允若還有著殷切的期待:“我希望年輕的后來人,能夠把國外可資借鑒的東西研究得更充分一些,在研究歷史的基礎上進一步探討新聞事業與政治權力、新聞事業和經濟勢力之間的相互制約和互動關系。要有新的視角和新的方法,通過研究歷史,更好地揭示新聞事業內部和外部的發展規律。我已經力不從心了,但是這方面的研究是永無止境的,長江后浪推前浪,我相信年輕的后人一定會做出比我們更加輝煌的成績來。”

“我們面臨著保守思想的阻力”

實際上,無論是新聞理論、傳播學,還是外國新聞事業史,每一步的前進都并非是一帆風順的。“在這些過程中,我們遇到了許多阻力,經歷了許多斗爭。這些阻力主要來自‘極左的保守勢力,來自僵化的保守思想。特別是傳播學,有人總把它視為資產階級的理論,加以歧視甚至批判。至于外國新聞史的開設,盡管阻力沒有傳播學那么大,但也并非沒有,主要表現在:一是有些系的負責人不重視,認為業務課才是真本事,重業務、輕史論。二是教學思想仍然受到‘極左觀念的干擾,講西方總是批判當頭,對共產國際和蘇俄總是一味膜拜。所以,在教材編寫和講授過程中,思想斗爭也是不可避免的。新聞學理論研究也是這樣,經常碰到干擾或者是抵制,說這些研究不符合毛澤東思想,那些不符合階級斗爭學說等等。”關于此,張允若還專門舉了幾個例子:

“1985年,復旦大學新聞系牽頭搞了一個傳播學研討會,并且請了一些外國專家過來,結果開完會后,與會的我國學者被要求留下來集體‘消毒,要對外國專家的資產階級觀念進行批判,肅清影響、肅清流毒。當時傳播學一直被認為是資產階級的成果,不是真正科學的東西,直到后來才慢慢地擺正了它的學科位置。”

“至于外國新聞事業史,新中國成立之后一直沒有開設這門課程,我們除了長期講解蘇聯的新聞事業和黨報理論之外,對其他國家的情況介紹幾乎是沒有的。”張允若不無感慨地說,“實際上涉及蘇聯,我們的總結也是遠遠不夠的。1991年蘇聯解體到現在已經20多年了,他們的學者對自己的歷史已經研究得比較深了,連俄共中央書記都認為蘇聯之所以解體,是經濟壟斷、政治壟斷、思想意識壟斷帶來的后果。可是我們有人還在為蘇聯的解體惋惜,卻不去深入研究蘇聯體制的教訓,包括新聞事業方面的教訓。”

不僅如此,張允若還略帶激動地回憶起了當年他參與的我國新聞理論界的幾場重大論爭。“1998年,復旦大學的《新聞大學》發表了時任中國社會科學院新聞研究所所長喻權域的長篇文章《對新聞學中一些基本問題的看法》,引起了許多學者的質疑。姚福申、陳力丹(筆名李位三)、孫旭培、劉建明和我等人先后在同一刊物上發文,對喻文在理論上的錯誤和邏輯上的混亂表示異議。這場論爭涉及了新聞學中的許多重大問題,例如新聞的定義、新聞的商品屬性、黨性和人民性、新聞自由、新聞體制等等,對澄清觀念、明辨是非、推進我國新聞理論研究具有重大意義,但因遭到外來干預,沒有能夠充分展開。《新聞大學》在發表了5位學者的質疑文章和喻權域的強詞辯解后就被迫中止了進一步的討論。”

對于這一段歷史,張允若的話顯得意味深長:“近代以來,我國新聞傳播領域始終存在著民主和極權、自由和控制之爭,20世紀40年代以前,新聞自由的口號是很響亮的,它是中國人民爭取民主自由斗爭的重要組成部分。可是新中國成立后一段時期以來,新聞自由之說被作為資產階級的東西打入了冷宮。其原因有很多:有的人將其視為異端,不愿或不讓別人談論;有些人為保生存,避而遠之,不敢談論;有些人心里明白,但覺得無力回天,說也白說;當然,也有些人不事張揚,默默地為人民的民主和自由努力著,并且做出了許多犧牲。說到底,新聞理論界的許多命題是與社會責任息息相關的,比如新聞自由,只有秉承高度的社會責任感,才會有對它的真正渴求;只有從國家和社會的進步著眼,才會有對它的勇敢追求。由于時代和歷史的原因,我們國家的新聞傳播學研究與教學,都是在破除重重阻力的過程中前進的。并且在不同的時期,這種阻力還會以不同的形式和面目存在,甚至還會持續相當長的時間。”

“絕不應該為研究而研究”

盡管如此,張允若老師還是不無欣慰地談到,“現在看來,這幾門課程在30年間都有了很大的突破和發展。首先,它們的學科地位已經得到了正式的肯定,傳播學已和新聞學一起被列為一級學科,許多學校都設立了傳播學的碩士點或博士點。外新史也被公認為新聞專業的必修課和基礎課,它的重要性已得到廣泛的肯定。其次,傳播學已由引進、吸收、消化而進入了自主創新的階段,人們正在為創建中國自己的傳播學而努力。同時,外新史的教學和研究水平也有了很大的提高。現在這兩門課程都有了較為成熟的教材,還有了一定規模的師資隊伍,其中有些人直接在國外學習過、考察過,這些都是可喜的現象”。

不過,張允若語重心長地指出:“我認為需要注意的問題是,講授和研究這幾門課程都不能脫離現實,都必須為推進和改革我們當今的新聞事業服務。我認為,傳播學研究要反對從概念到概念,甚至故弄玄虛、搗弄概念的學風,要反對鉆進象牙之塔、滿足于創建新名詞、炫耀新花樣、發明種種并無實際價值的‘新理論。傳播學研究也不能滿足于那種只研究傳播策略和手段以便為特定的政治目的或商業需要服務的做法,這是雇傭文人的實用主義研究。要加強對傳播體制、傳播思想的研究,要研究傳播怎樣免遭權勢的控制、怎樣有助于社會的變革進步和良性運行。外新史研究,更要重視總結和探討新聞事業發展的內部規律、新聞事業和政治經濟的互動規律,以史為鑒,古為今用,外為中用,用歷史的經驗教訓,來推動現實的新聞改革和政治改革。”

“對未來新聞傳播領域的教學和研究,我總的希望是要加強和社會現實的聯系。不管是論、是史,絕不應該為研究而研究,不應該脫離現實去做純理論的研究,去做無聊的概念游戲。當今的中國正處在歷史發展的關鍵時期,在大眾傳播領域和新聞事業領域,有許多值得關注、值得研究的問題,有待我們去思考、去破解。我們要增強社會責任心,以天下為己任,讓我們的教學和研究切實推動現實的變革和進步,為實現政治民主、社會公平、人民幸福、國家富強的中國夢,切實貢獻力量。”

“我們做了這代人該做的事”

當被問及如何評價同時代的學者對新中國新聞傳播學領域的貢獻時,張允若略微停頓了一下說:“這是很重要的一代,我們做了這代人該做的事。”

“我們這一代新聞人,同這一代大多數知識分子一樣,歷盡滄桑飽經磨難,從而形成了一些共同特點。一般來說,這代知識分子都受過優秀的傳統文化的熏陶,也都受到過民主革命思想的洗禮,多數人懷有遠大的理想和抱負,追求政治民主、社會公平、人民幸福、國家富強;多數人具有較強的社會責任心和較高的道德操守,執著地追求真理,愿為國家和人民盡責效力。我們以無比的熱情迎接了新中國的成立,在受盡折磨歷經坎坷之后,又認真地幫助黨和國家總結教訓,撥亂反正,尋求正確的前進道路。幾十年間,新聞教學和研究領域是‘極左路線的重災區,先是全盤蘇化,照搬蘇聯黨校的全部理論和資料;后來是階級斗爭為綱,最后發展到全部下廠下鄉,正常的新聞教學和研究全部中斷。進入改革開放時期以后,這一代新聞人破除了‘極左思潮的桎梏,破除了‘新聞無學‘新聞就是政治等謬論流毒,認真探索,幾乎是在一片廢墟上重建了新聞學的理論體系和教學體系。所以,我國當代的新聞學基本上是撥亂反正后起步的,而我們這代新聞人,實際上為我國社會主義新聞學的建立和發展,發揮了重要的奠基作用。我本人有幸成為這代新聞人中的一員,參與了重建我國新聞學和新聞教學體系的工作,在繼往開來、共同探索的過程中,在互相交流探索中貢獻了自己的一些見解和綿薄之力。”

張允若曾經在他的文集里寫下過這樣一段話:“我自問體內還有點中國進步文化的基因,血管里還流淌著中國正直文人的血液,哪怕再苦再難,也要做個具有良知的知識分子、做個具有社會責任感的文人,以回報養育了自己的社會和人民。”這是一個歷經苦難的老人在回憶自己人生軌跡時依舊無悔的獨白,也是他在付出了“沉重的代價”過后,始終執著堅守的寄托。

正如蘇珊·桑塔格所說,“人經歷了苦難便獲得了話語權”。這其中的分量,沉甸得令人敬畏。

張允若告訴我,退休以后,他在好幾個網站上開設了專欄或博客,并且將注意力從學術研究轉移到了歷史和時政問題上。

“是因為歷史問題不研究好,現實問題就解決不了嗎?”我問。

“對,不反思歷史,就無法推動現實向正確的道路前進。”

(本文為國家社會科學基金青年項目《當代杰出新聞學者口述實錄研究》的階段性成果之一,項目批準號:10CXW00;特別鳴謝天津師范大學新聞傳播學院2011級學生莫思思為本文整理原始錄音素材)

(作者為天津師范大學新聞傳播學院講師,復旦大學新聞學博士)

編校:張紅玲