一根拐杖引傳奇 葛氏家族浮水面

2012-12-29 00:00:00張健初

中國收藏 2012年1期

張慶說,起因是一根拐杖。

也只是普普通通的一根拐杖,上面刻有“康袞”二字。不理解。一天與地方文史家金杏聊天,談到了,便多問了一句。金杏看了拐杖一眼,說,“康袞”是人名,姓葛,有弟兄三人,葛康袞是老大,下面兩弟兄,分別是葛康俞和葛康素。又補了一句,三人都精通書畫,造詣極深。

也沒有當回事。

一晃多少年過去。

2009年,張慶出差到北京,逛書店時無意看到一本書,叫《據幾曾看》,類似于書畫過眼錄,280元一本,制作非常精美。只是隨手翻一翻,突然看到了作者的名字,心一動,就有一種狂喜。居然是葛氏三兄弟中的老二葛康俞!

從北京回來,張慶給我打電話,說買了本新書,葛康俞的《據幾曾看》,電話那頭,他十分興奮,興奮的原因,不是書,而是書的作者葛康俞。葛康俞,懷寧人。懷寧是安慶下轄六邑之一。

我后來去看《據幾曾看》,興奮之外,另有一種驚訝——上、中、下三本的《據幾曾看》,由生活·讀書·新知三聯書店出版,宣紙精印,高檔裝本,原稿影印,繁體豎排,類似這樣精美的書,非常少見。惟一不足的是,裝訂是膠訂而不是線裝。而主文《中國繪畫回顧與前瞻》,僅9萬余字。關鍵是,《據幾曾看》2003年8月出第一版,至2009年12月又加印第二版。這樣的書,居然也在暢銷之列。

神秘的葛康俞!

一根拐杖,為我們打開了解清末民初安慶葛姓家族的通道。

大家云集

驚訝不止于此。

細看運作《據幾曾看》出版的人,個個都是當代中國的大家,且名震天下!

《據幾曾看》題跋有二,一是宗白華,一是啟功。宗白華生于安慶小南門,被認為是我國現代美學的先行者和開拓者、融貫中西藝術理論的一代美學大師。宗白華是《據幾曾看》文稿初發現者,看到就愛上了,自己抽不出時間,馬上安排學生,將文章從頭至尾全抄了下來,且始終置于案頭順手之處,稍有空閑,就看上幾頁。啟功與宗白華是好友,好友免不了串門,串門自然東張西望,一眼就看到葛康俞的《據幾曾看》,取過來翻看,一看就看進去了,按他自己的話說,完全為作者的書法與學識所傾倒。“傾倒”二字是不易從書法大家啟功口中說出的。

《據幾曾看》附錄作者文章,輾轉收集者為范用。用“輾轉”一詞,說明過程的艱難,而艱難,也顯示出文章的價值。范用是出版人,解放前,曾任讀書出版社桂林、重慶分社經理,生活·讀書·新知三聯書店出版部主任;解放后,歷任中宣部出版委員會科長,中央人民政府出版總署出版局副主任,人民出版社副總編輯、副社長,生活·讀書·新知三聯書店總經理,中國出版工作者協會第一、二屆理事。這樣的出版大家,眼光自然獨特而敏銳。

《據幾曾看》有王世襄親筆工楷撰寫的讀后記,贊譽之詞不絕于口。王世襄與葛康俞私交深厚,對葛康俞的人品與學識更是贊賞有加。長達3000余字的讀后記,真情流露,將他們之間的交往生動地敘述了出來。《據幾曾看》也正是在他和范用的聯袂推薦下才得以順利出版。因為涉及臺北故宮藏品圖版版權,王世襄親自給院長寫信,求加照顧。

《據幾曾看》另一位鼎力推介者是中共元老之一的鄭超麟,但他的成就并不僅僅限于“革命”。鄭超麟是詩人,是作家,同時又是歷史家、語言學家、翻譯家。有人評價,“他所投入的方面不但多,而且精。無論在哪一方面,他都不是‘票友’式的涉獵,而是專精深入,辛勤鉆研”。

看看,這都是些什么人物!

由這些大家推崇,葛康俞自然高山仰止。

初識葛康俞

驚訝繼續。

《據幾曾看》楷書葛康俞小傳以及《中國繪畫回顧與前瞻》校堪過錄,出自吳孟明之手。

吳孟明與葛康俞是親戚關系。吳孟明比葛康俞小一輩,她的奶奶與葛康俞的岳母是胞姊妹。吳孟明的奶奶是大姐,葛康俞岳母是二姐。關鍵是,她們姐妹的弟弟,有一個響亮的名字,叫陳獨秀。

據《陳氏家譜》載,陳獨秀父親陳衍中,“生女二:長適吳向榮,次適邑庠事姜超。”吳向榮之孫是吳孟明,姜超之婿則是葛康俞。從這個脈絡去梳理,中國共產黨早期領導人陳延年、陳喬年與葛康俞是表兄弟關系。

不僅僅如此。

民國初年,陳獨秀任安徽都督府秘書長,與教育司長鄧繩侯關系密切。鄧繩侯生有三子,鄧仲純、鄧季宣、鄧以蜇,他們的姐夫葛溫仲,是安徽省立全皖中學校長。葛溫仲是什么人?葛康俞的父親!也就是說,葛康俞與鄧氏三兄弟是親得不能再親的郎舅關系,而鄧以蜇之子、兩彈元勛鄧稼先,則與葛康俞為表兄弟。

安慶城三大家族——陳氏、鄧氏、葛氏,就這樣錯綜復雜地交織在一起。

葛康俞生于宣統三年(1911年),小舅舅陳獨秀32歲。雖然輩分相差,年齡相差,但葛康俞與陳獨秀關系密切。葛康俞對舅舅是崇敬之心,陳獨秀對外甥是關愛之情。兩人還有一個共同的愛好,欣賞書畫。

《據幾曾看》如何寫出?葛康俞“序”頭一句便有交待:“予自北平舅氏歸,乃知書畫有益,可以樂吾生也。”正是在舅舅陳獨秀影響下,葛康俞“日課讀畢,向晡更習字畫,或研著錄。公私有書畫,必就展看,每不能忘??間日筆數百字,略記平生清賞,遑言著錄。用識過眼姻緣,以慰他時惜念。”

1938年春,27歲的葛康俞和弟弟葛康素,由安慶至漢口,不久兄弟倆專程趕往武昌雙柏廟后街26號,看望舅舅陳獨秀。此時陳獨秀年近花甲,又剛從劫難中逃出,須發斑白,但依然精神飽滿,聲音激昂。聊到興處,陳獨秀鋪開紙筆,書寫贈方孝遠小詩,贈與葛康俞:“何處鄉關感亂離,蜀江如幾好棲遲。相逢須發垂垂老,且喜疏狂性未移”。

僅僅4年之后,1942年5月27日,陳獨秀病逝,6月1日下葬,墓地在江津大西門外鼎山麓康莊。而墓碑上“獨秀陳先生之墓”7個大字,就出于葛康俞之手。

落筆時,凄悵之心可想而知。

偶獲書法

2010年,有藏友打來電話,說有兩張安慶老照片,愿意提供。趕緊過去,結果很失望,只是普通的民國人物。正準備離開時,意外發現照片的主人姓葛,叫葛康素。眼睛一亮,馬上聯想到葛康俞,急急追問,對方又笑瞇瞇地拿出了一幅畫作,葛康俞的畫作。

嚴格地說,是一幅小品。水邊有岸,岸上有石,石上有樹,樹下有橋,橋上有車,車上有人。人分男女,女分老少,形不同,神不同,韻不同。畫左題款:“懶聽谷雨催啼鳥,愛坐春光趁小車。”下為“庚辰春正月首日康俞畫”。“庚辰”為何年?依據葛康俞生平,應該是1940年的大年初一,也就是公歷2月8日。這一年葛康俞是而立之年,但因戰亂,與陳獨秀一道縮居在四川江津。

再追問,對方又拿出一張照片,說是陳獨秀的一個條幅。眼睛馬上就亮了起來。打電話給張慶。一個星期后,這幅書法作品易手為張慶匣中珍藏。深藏近90年的陳獨秀書法,露出冰山一角。嚴格地說,這或許是它二度浮現。

1990年5月,第5期《近代史研究》有《陳獨秀認識李大釗時間考》:“1984年春,筆者見到兩條字幅,寫的是同一內容的一篇‘追記’。這個‘追記’是陳獨秀得到李大釗書法,而在事隔十余年后又將這個書法轉贈他人時所作的一篇追憶文字。只是其中一條字在行文上對個別字句,稍事作了一些斟酌圈改,另一條字顯然是按圈改過的內容重書了一份。經辨認,這兩條字均出于陳獨秀的手筆。”

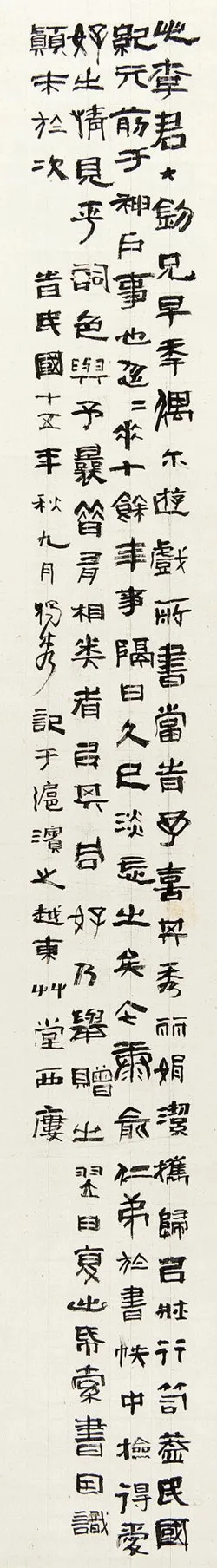

文中的“筆者”,是時任安慶市博物館館長的胡寄樵,書法大家林散之弟子之一,也是安慶市書法家協會副主席。作為文物家、書法家,胡寄樵對張慶收藏的字幅格外看重,經過考證,他認定此條幅“保存完好,系宣紙質地,未經裝裱,紙白如新,高110厘米,寬18厘米,分四行,凡125字,首行32字,次行35字,再次行32字,末行26字,均隸體書寫”。之后,他以書法家的眼光,評價“其字拙樸蒼勁,甚得漢碑遺意”。

書法內容125字如下:

此李君大釗兄早年偶爾游戲所書,當時予喜其秀麗娟潔,攜歸以