美國亞太政策的未來走向及現實困境

楊晨曦

美國亞太政策的未來走向及現實困境

楊晨曦

美國全球戰略的根本目標在于維護其世界領導權。隨著亞太地區新興大國的快速崛起,維護美國全球領導權的關鍵戰略區域逐步轉向了亞太地區。美國亞太政策以重塑領導權為綱,經濟上向亞太地區大國“借血”,安全上以盟友為基石應對多種威脅,以“普世價值”提升美國軟實力,借多邊外交實現單邊利益。但限于戰線過長和經濟復蘇乏力的影響,美國能夠投入到亞太地區的戰略資源相對有限,因而其政策戰略效能并不樂觀。

國際體系;美國;亞太政策;中美關系

2009年11月,奧巴馬曾出訪日本、新加坡、中國和韓國。當時國際輿論普遍認為,此次出訪釋放出了美國“重返亞洲”的強烈信號。奧巴馬執政以來,美國持續強化在亞太地區的“前沿存在”外交,并將其擴展為防務、外交、經濟發展的綜合政策。現在看來,正是在美國軟硬實力相對弱化,全球地緣政治重心迅速向亞太地區轉移的國際體系轉型背景下,奧巴馬政府將美國對外政策的重心從大西洋調整到了太平洋。本文將從美國的國際體系觀中分析其全球戰略重心東移的長期持續性,解析美國亞太政策具體內容、走向、效能,并嘗試提出中國的應對之道。

一、美國亞太政策不斷強化的長期性

在美國全球戰略的幾個主要戰略方向中,奧巴馬政府格外重視其在亞太地區的主導地位,這構成了奧巴馬政府全球戰略的一個重要特征。“領導權”是美國全球戰略的根本目標。作為其全球戰略的一部分,美國亞太政策的不斷強化毫無疑問地服務于這個目標——亞太地區歷史性地成為了美國維護其全球領導權的首要戰略方向。這一重要轉變的背后動因在于近十年來國際體系的深刻轉型以及美國政府對這一轉型的認知。

世界體系主要有三項基本要素:國際權勢分布、國際制度體系和跨國價值觀念體系。[1]國際政治體系的轉型無外乎就是這三個變量的不斷運動、變化乃至發展。美國政府對于國際體系的看法,同樣遵循了上述基本邏輯。美國政府國際體系觀的主要內容大體包括四個方面的看法:國際權勢結構、國際政治新議題、國際制度和國際價值規范。其中,國際政治新議題的變化,對于美國全球戰略重心的區域方向和亞太政策影響不大。

談及對國際體系的看法,首要的判斷當然是國際結構的變化趨勢。美國政府在一定程度上承認了受經濟危機和戰線過長的影響,美國主導的單極格局相對弱化的現實。“更多的行為體正在獲得權勢與影響力。歐洲更加緊密地聯合在一起……俄羅斯在國際體系中再度發出了有力的聲音……中國和印度作為世界上人口最多的兩個國家,也更多的具備了全球性”。[2](8)同歷屆美國政府一樣,奧巴馬政府非常重視重要戰略區域的力量結構的變化。亞太地區大國力量的增長,尤其是中國力量的增長,是奧巴馬政府所特別關注的;奧巴馬本人則更是自認為“美國第一位太平洋總統”、“美國是一個太平洋國家”。并認為世界地緣政治的中心已經開始向亞太地區,尤其是東亞轉移。“中國成為美國霸權的最主要威脅”。[3](178)這就形成了美國在中東地區的撤出政策,在東亞地區的“前沿部署”外交的政策取向。換言之,正是因為全球力量中心的多極化,尤其是亞太地區大國力量的迅速增長,構成了對美國全球領導權的現實沖擊,這是美國全球戰略重心東移、強化亞太政策的歷史性依據。即維護世界領導地位的戰略重心已經從北大西洋轉移到西太平洋。

但是,在美國政府看來,這種多極化趨勢僅僅局限于經濟和國際影響力領域。整體上——尤其是軍事實力方面——其作為世界唯一超級大國的基本現實依然是牢固的。“……美國擁有牢固的盟友、無以匹敵的軍事力量、最強大的經濟和牢固而又不斷進步的民主制度,這一切支撐了我們領導世界的地位”。[3](1)不難看出,美國的全球戰略高度倚重其軍事能力以及美國對于維護其世界領導權的信心。這就構成了美國強化其在東亞地區現實存在、加強主導地位的心理支撐。

對于國際制度的看法,則是美國調整全球戰略重心和亞太政策的第二個動因。美國政府一貫強調其在一系列國際制度中的主導地位,并將此視為美國權力的來源之一。事實上,冷戰結束以后的歷屆美國政府,都將強化有利于美國的國際安全和經濟機制體系作為美國霸權的制度性保障。[4](7)面對全球戰略重心東移的事實,美國首先考慮的是在主要戰略區域的地區合作與制度中加強自身存在和領導力。因此,美國開始格外重視其在東亞地區各類國際機制中的主導力。避免亞太地區國際機制的“東亞化”,加強美國在地區國際機制中的存在,平衡“中國力量”、弱化“東亞因素”則是美國戰略的重要目標。這其中,被論及最多的無外乎安全和經濟兩類國際制度,以及美國在這些國際制度中的領導權。

安全方面,通過加強與日澳等盟國的關系,美國在亞太地區主導的多邊和雙邊同盟體系得到了總體強化和擴展,而且開始由以往的由應對傳統威脅的聯盟體系向應對多元挑戰的安全共同體方向轉型。[5](35-42)但在東北亞地區,殘存的冷戰格局依然居于主導地位,美國加強雙邊同盟關系依然帶有強烈的安全困境色彩。經濟方面,美國政府強調保持其在 IM F、WB、W TO 和G-8等國際多邊機制中的主導地位,繼續掌握世界經濟運行的規則制定權和話語權。[6](443-484)中國所代表的新興經濟力量,雖然無力在全球經濟秩序層面與美國進行競爭,但苦心經營自身周邊,建立區域多邊經濟機制則已是明顯趨勢。如前文所述,隨著東亞區域經濟的快速崛起,美國維護其全球領導地位的戰略重心也隨之東移。美國開始著力于平衡中國在東亞區域多邊經濟機制中的作用,弱化東盟+X、亞太經合組織的作用,或使之空心化,已經成為美國的既定策略之一。并且,只要東亞區域大國崛起的趨勢不變,美國強化其在東亞地區各類國際機制中的存在的既定方針亦不會發生大的改變。

跨國價值規范這一要素的重要性一直受到歷屆美國政府的重視。為占領國際政治的道德領導地位,美國不遺余力地向世界推廣其以資本主義民主、人權觀念為核心的價值觀;并力圖以此塑造轉型中國際體系的跨國價值規范。在美國政府看來,維護美國的安全與宣揚美國的價值觀是同等重要的。“如果為了安全而在價值觀方面進行妥協,我們最終將會在兩方面都失敗”。[6](10)同時,美國維系其在各個戰略區域的盟友的核心要素之一,便是“共同的民主政治制度和政治價值觀”。價值觀和政治制度的一致性,是美國政府界定對象國戰略定位的重要標準。而且,美國政府歷來將“價值觀”看作是美國的四個“持久利益”之一,并提出把“提升外國的民主與人權”作為美國國際體系觀的區域演示。推廣美國價值觀和政治理念一直是歷屆美國政府亞太政策的重要目標,這其中,很難說沒有針對中國的成分。

事實上,在經濟危機和復蘇緩慢的大背景下,美國全球戰略的三個支柱——安全、經濟、價值觀中的經濟要素受到了很大程度的削弱。而隨著中國軍力的發展,美國在東亞地區的介入能力即便不是走低,也沒有出現增強的跡象。因而,價值觀因素便成為了美國強化其在東亞地區戰略存在和領導力的重要支撐。為了平衡中國快速發展所帶來的逐步提升的意識形態和發展模式向心力,在一段時間內,美國將會在人權、民主等領域對中國施加更大壓力。

毫無疑問,美國全球戰略重心東移、強化亞太政策的趨向,是其維護全球霸權的必然需要,其原因在于隨著亞太大國的快速崛起,維護美國全球領導權的戰略重心也隨之轉移到亞太地區,并且,這一轉移將是包含了權力結構、國際制度、價值觀推廣等各個方面的全方位轉移。如果亞太大國的崛起是個長期趨勢,那么美國戰略重心東移也將是個長期趨勢,因而造就了美國亞太政策不斷強化的長期必然性。“在今后10年中,我們對在哪里投入時間和精力需要做到靈活并有系統性,從而讓我們自己處于最有利的地位,以保持我們的領導作用,保障我們的利益,推進我們的價值觀。因此,今后10年美國外交方略的最重要的使命之一將是把大幅增加的投入——在外交、經濟、戰略和其他方面——鎖定于亞太地區。”[7]

二、美國亞太政策調整的發展趨勢

綜合考察近兩年來美國政府關于其亞太政策的文件,可以看出美國政府亞太政策的四個要點及其未來走向。

第一,強調美國在亞太地區國際事務中的領導權,平衡亞太地區大國力量增長所帶來的地緣政治結構的變化。美國政府尤其強調美國在亞太地區經濟發展、安全和推廣美國價值觀三個方面的領導地位。為此,美國政府將會繼續執行所謂的“前沿部署”外交政策,其核心在于加強美國在亞太地區的軍事、經濟、政治和文化等方面的“存在”。不難看出,在未來的一段時間內,美國將會高強度地持續介入亞太地區各國以及各多邊國際組織,并力圖形成美國的主導地位。“奧巴馬政府一直致力于加強在亞太地區的領導力,并力圖找到傳播我們的思想、強化我們的影響力的新途徑。”[8]

美國政府曾多次提出,亞太地區大國力量的快速增長已經成為國際政治的基本現實;并且,當前國際政治諸多議題已經不是通過美國的單邊力量可以應對的。因此,奧巴馬政府的亞太政策也特別強調要加強與亞太地區的盟友、地區組織和新興大國進行合作,并拓展了合作領域,這是明顯有別于冷戰時期美國所構建起的,主要針對安全領域的“輪輻”式亞太同盟體系的。但是,這種“合作”首先是要服務于美國利益,并由美國主導。

因此,美國在與亞太地區同盟國、國際組織和新興大國的合作中,更多的是將這種合作視為美國應對特定國際政治議題領域的“功能性”合作。比如,要求日本在東北亞安全、阿富汗重建等領域對美國進行支持;要求中國在國際反恐、朝核問題和伊朗核問題等領域與美國合作;要求印度大量購買美國產品等。而在相關議題領域的合作中,則必須要堅持美國的主導地位。

第二,強調與盟友、新興大國伙伴針對多議題開展雙邊合作。美國政府與上述對象進行合作的議題涵蓋“塑造亞太地區經濟、主導地區安全、支持民主制度、推廣人權價值觀”。[8]在美國的亞太政策安排中,盟友是其政策基礎、新興伙伴發揮“功能性”作用、地區組織則是其發揮美國主導地位的多邊平臺。

日本、韓國是美國在東北亞地區的盟友。美國的亞太政策布局,既要求日韓與美國互成犄角,防范中俄,也要求日、韓更多地承擔“國際責任”,為美國在伊拉克和阿富汗等區域的作為埋單,承擔“借血”責任。在東南亞與南太平洋,美國的戰略布局所倚重的則是泰國、菲律賓和澳大利亞三個盟國。在國際體系轉型的背景下,奧巴馬政府著力擴大與這些盟國的合作領域,力圖通過與盟國的合作,繼續控制亞太地區國際政治各領域的主導地位。這就要求上述五國在美國的整體戰略布局中發揮“功能性”作用,以應對多種國際政治議題。從上述四個亞洲國家的角度看,它們作為地理意義上的東亞國家,向區內引入美國的力量,則是為了平衡中俄力量的快速發展。而美國也借助這種心理,持續加強了美國在東北亞、東南亞和南太平洋的軍事存在,這對中國構成了一定的戰略壓力。

借重位于亞太盟國的美軍基地加強在這一地區的軍事存在也是美國的重要既定方針。美國正在努力實現既有軍事基地的現代化,更新軟硬件設施,并繼續在亞太地區增設新型軍事設施、進一步擴大軍事部署。例如在新加坡部署新的濱海戰斗艦,擴大與澳大利亞的軍事合作。應當看到,不論相對力量對比的發展趨勢如何,美國在這一地區的絕對軍事力量是在不斷增強。這里的另一個已經非常明確的趨勢是,美國力圖將舊有的針對安全問題的一系列雙邊同盟關系,逐步轉型為應對多種安全威脅的綜合性盟友關系。使之網絡化,尤其是同澳大利亞確立新的全球安全議程,將美日、美韓同盟發展為應對全球性挑戰的戰略平臺。為此美國力圖提高日本在國際事務中的作用,使美日同盟亞太化乃至全球化;將美韓同盟發展為面向21世紀的戰略同盟關系,功能超越朝鮮半島,美韓合作由傳統的外交和安全領域擴大到環境、經濟、能源、科技、地區及全球問題等領域。[9](2)

與印度尼西亞、越南、新加坡、馬來西亞、新西蘭、印度和中國的關系,構成了美國與亞太地區“新興伙伴”的關系藍圖。與中國的關系則是美國亞太政策的核心問題之一。本文將在下面一個部分著重討論這一問題。而對于東南亞國家和印度來說,引入美國力量平衡地緣政治格局的變化,是符合國際政治的一般規律的。美國也正是利用這一心理,不斷地擴展與這些國家的合作領域,加強雙邊關系。

同時,美國也反復強調其在亞太地區經濟事務和相關國際體制中的主導地位。“增加儲蓄、減少借貸、增加出口……這都需要平衡我們的貿易關系”;[8]建立起符合美國利益的亞太地區國際經濟秩序,是美國亞太政策的重要內容,也是美國向亞太地區大國“借血”的中心思路。美國希望其盟友、新興伙伴國家能夠在美國的全球戰略布局中起到“功能性”作用,并以此為基點,與這些國家就某個或某幾個議題開展合作。“例如,《韓國與美國自由貿易協定》(Korea-U.S.Free T rade A greement)將在五年內取消美國95%的消費品和工業出口產品關稅,支持大約7萬個美國就業崗位。僅消除關稅一項就可能為美國出口產品帶來100億美元以上的增長。”[7]

第三,強調參與亞太地區國際組織,拓展美國在亞太地區的多邊外交平臺。戰后,美國在亞太地區構建起了以美國為中心的一系列雙邊外交機制,形成了“輪輻”式的外交格局。對于亞太地區內生而成的多邊機制,出于對其它會弱化美國建立起的雙邊格局的擔憂,美國政府一直有意地忽視,或使之空心化。從本質上看,這并不是因為美國深陷中東困局,無暇顧及亞太地區多邊機制,而是因為在美國不能占據主導地位的情況下,故意對這些多邊外交平臺加以弱化。

而自小布什總統開始第二屆任期后,美國開始注重發展同亞太地區多邊國際制度的關系,奧巴馬政府更是采取了積極介入的政策。除六方會談外,東亞地區主要的多邊國際機制多是以東盟為領導的,對此,美國政府可能會力圖變東盟領導為美國主導。美國作為當今世界的唯一超級大國,不太可能在東亞事務中接受東盟的領導地位。這里,不排除美國構建更大范圍的多邊機制以覆蓋東亞現有多邊機制的可能性。目前,跨太平洋戰略經濟伙伴協定在美國的推動下,已經進行了兩輪擴大談判。“具有高標準的跨太平洋伙伴關系協議能夠成為今后各種協議的一個基準——并且發展成帶來更廣泛的地區互動的平臺,最終形成亞太自由貿易區。”[7]這一協定恐將對亞太經合組織構成空心化影響;此外,美國還提出改造東亞峰會機制,將其和亞太經合組織合并,實際上也是在弱化這一組織。而美國在亞太地區多邊機制中的領導地位也會由此加強。

第四,強調在亞太地區推廣美國的價值觀。美國式民主和人權觀念一直是美國軟實力的核心內容。美國國家安全戰略文件多次指出,價值觀與安全是同等重要的,美國不會為了安全而在價值觀方面進行任何妥協。[2](32)推廣美國式民主和人權價值觀是美國強化其戰略地位的重要支柱,并將其視為美國對世界做出的最重要貢獻之一。

美國政府在東亞積極推廣其民主制度、人權等價值觀念,讓人自然地聯想起其在冷戰期間在西歐構建“民主橋頭堡”的政策行為。盡管美國明確提出其推廣美國價值的方式是“影響”而不是“強加”,但此二者之間卻很難明確區分。應當看到,美國在亞太地區大力推廣其價值觀念將會給中國帶來一定的戰略壓力。

三、美國亞太政策調整的現實困境

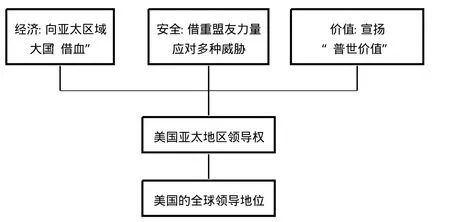

通過本文前兩個部分的分析,不難看出美國亞太政策調整的本質思路:以重塑美國領導權為綱,高強度介入亞太地區事務,建立起符合美國利益的亞太秩序;經濟上向亞太地區大國“借血”,安全上以盟友為基石應對多種威脅,以“普世價值”提升美國軟實力,借多邊外交實現單邊利益。通過鞏固美國在亞太地區的領導地位,進而問鼎美國的全球領導權。(如圖)這一思路的背后,是國際體系轉型背景下世界地緣政治中心轉移、議題愈發多元化的現實,以及新興大國提出的變革舊有國際秩序所代表的利益分配格局的陣陣聲浪。由此,我們便不難建立其對美國亞太政策進行戰略評估的指標體系。即美國亞太政策的調整是否在事實上適應了國際政治形勢的變化,并確實幫助美國在經濟、安全和價值觀三個層面形成合力,問鼎亞太區域領導地位,進而維護其全球領導權。

首先,從經濟角度看,僅僅在十年前,美國還是幾乎所有東亞經濟體的最大貿易伙伴;而今天,美國僅僅是中國的第一大貿易伙伴。中國在東亞區域內的經濟影響力,或者說東亞各經濟體對中國的貿易依存度大幅上升。中國經濟力量的崛起已經在一定程度上消減了美國在東亞經濟體中的影響力。而東亞各經濟體在經濟交往中逐步實現了貿易自由度的不斷提升,“東亞化”趨勢正在消減其對美國的依賴程度。業已形成的區內經濟體對美依賴的下降趨勢和雙邊、多邊自由貿易網絡都顯示出美國影響力的下降。可見,美國以“重返亞洲”為契機,重塑其亞太領導地位的努力已經失去了曾經有過的強大經濟影響力。

美國在經濟領域“領導”亞太地區的潛臺詞是,向亞太地區“借血”,通過塑造有利于美國利益的經濟制度,促使亞太各國為美國經濟復蘇而更多的購買,為美國全球地位進行更多的合作,這在美國政府的政策文件和外交實務中均有明顯體現。2010年《美國國家安全戰略》和國務卿希拉里·克林頓2010年10月27日在夏威夷發表的講話中,都提出了要維持美國的經濟平衡,要更多的積累與出口的方針。奧巴馬總統2010年11月訪問印度,與印度簽訂了高達百億美元的波音飛機出口合同;在美國的要求下,日韓已經為美國在阿富汗的重建工作投入了大量的資金。此外,美國在中東地區的撤出政策能否順利執行,執行之后又會留下多少后遺癥,也是未來的美國政府必須考慮的問題。這一切都限制了美國能夠提供給其亞太盟國和新興伙伴的戰略投入。

須知,美國與亞太盟國和新興大國伙伴的關鍵詞是“合作”。然而,合作必然要求互惠,在美國戰略資源有限的情況下,能夠在多大程度上給予其盟國以經濟支持?支持的力度又能否幫助其盟友應對各類經濟、金融挑戰?這些問題的答案對美國來說不容樂觀。

其次,從安全角度看,盡管美國在傳統安全領域作為世界唯一軍事超級大國的地位短期內無可撼動,但隨著中國軍力的逐步增長,美國在東亞地區的“介入”能力并不見明顯提高。按照瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所的數據,2010年中國軍費開支約為1143億美元,約為日本的兩倍,美國的六分之一。①數據來源:SIPR I軍費數據庫,http://Milexdaa.qsipri.org.而中美面對的戰略任務比例卻遠遠小于軍費開支比。從長遠的發展看,日本在軍事力量上很難承擔起美國在亞太地區的“介入”目標;而美國軍費雖巨,但漫長的全球戰略戰線也決定了其在東亞軍力投入的有限性,長期地看,美國維持其在東亞地區“主導”地位的能力將走低。美國2010年7月至2011年7月僅僅一年間在中國南海問題上的立場軟化,也印證了這一觀點。

但軍事介入能力走低的長期遠景并不意味著美國對亞太地區各類安全機制的主導力已經喪失。戰后數十年來形成的以美國為中心的輪輻式亞太安全機制體系依然對地區安全事務發揮著主導性影響。

再次,在價值觀層面,美國歷來希望“促使它們①指在美國看來沒有實現“民主”和“保護人權不力的國家”。筆者注。采取改善治理方式的改革、保障人權、實現政治自由”。[8]美國政府認為其價值觀念是捍衛美國全球領導地位的“寶貴財富”。應當看到,美國借價值觀念(包括政治、經濟兩大方面)問題對他國施加壓力,迫使他國接受美國價值觀念、進行政治及經濟改革是其對外政策的一個重要傳統。“在我們與在這些問題上和我們持有不同觀點的伙伴深入接觸時,我們將繼續敦促他們實施改善國家治理、保護人權和推進政治自由的改革。……我們不能也不會尋求將我們的制度強加給別的國家,但我們堅持認為,某些價值觀是普遍的——為包括亞洲在內的全世界每個國家的人民所珍視——這些價值觀是建設穩定、和平和繁榮的國家不可或缺的條件”。[7]

然而,價值觀作為美國全球戰略三大支柱之一,自小布什政府后期就已經出現了弱化的跡象。美國在人權領域的信譽度因其在阿富汗、伊拉克的虐囚事件受到影響;而美國的經濟、社會制度近年來也經受了廣泛的反思。新自由主義的經濟學家是全球危機的制造者(global crisis makers)——正是他們的價值理念給世界帶來了深層次的危機。[10]“拉美陷阱”已經受到了發展中國家的普遍關注,其背后的“華盛頓共識”在學界、政界也遭到了廣泛詬病。未來美國在東亞推行其價值觀念的政策將會面對更多的困難。

綜合以上三個方面,美國通過強化亞太政策來維護其地區領導地位的努力在事實上受到很大限制。美國強化其在亞太地區的存在,是基于全球地緣政治重心發生轉移這樣一個基本判斷的。亞太地區大國力量增長迅速,使得這一地區成為了國際政治的新重心。美國高強度地強化其在亞太地區的“前沿部署”,不僅延長了戰線,更是增加了戰略資源投入的強度。但是2008年金融危機后,美國實現全球戰略的政策工具受到了限制。從而,盡管美國在東亞的影響力、主導力猶在,甚至在一定時期內仍會形成相當大的戰略張力,但其主導力的下降趨勢已經開始顯現。其亞太政策調整的戰略效能并不樂觀。總而言之,美國全球戰略賴以踐行的三個重要支柱在東亞乃至整個亞太地區都受到了區域新興大國崛起所帶來的消解效應。

此外,美國全球戰略中的既有重心中東地區并不是可以讓美國政府高枕無憂的。中東地區的戰略地位毋庸多言,其破碎地帶的地緣政治形勢也是不容美國輕易脫身的。可以預見,美國仍必須不斷地向中東“輸血”,以維護中東地區有利于美國的國際政治秩序。面對美國經濟復蘇乏力,自身“造血”能力不足的形勢,美國政府究竟能拿出多少戰略資源支持其與亞太地區盟國和新興伙伴國家的合作是很值得思考的。而一味地從亞太國家中“借血”,將不可避免地導致美國政策的效能下降。

歷史經驗說明,霸權國家的領導地位源自兩點:力量,即超強的經濟、軍事、科技實力;貢獻,即向區域內提供大量的公共產品。僅有力量而沒有貢獻的領導權是很難維持長久的;而沒有力量的領導地位則是無根之水。美國能夠投入到亞太地區的戰略資源的有限性決定了美國領導亞太所需的力量和貢獻都將是相對不足的。

當然,并不能就此輕視美國高強度強化亞太政策所帶來的影響。美國依然是唯一的超級大國,其在區域內的主導性影響不容小覷。但從長期來看,美國在亞太地區內的主導作用應該是走弱,至少不是走強;其亞太政策調整的戰略效能受到的限制較多,也不必過于悲觀地估計其對中國產生的負面影響,這是本文的一個基本判斷。

四、中國應對美國亞太政策調整的策略選擇

通過上文的分析可以看出,美國亞太政策調整戰略效能并不樂觀。因此,盡管美國做出了高強度介入亞太地區事務的姿態,但其對中國的長期性、戰略性的負面影響是可以通過合理的外交運作加以消解的。當然,美國在亞太地區加強軍事部署、大力推廣美國價值觀念等政策行為必須嚴肅對待。筆者認為,以下五個方面需要特別注意:

第一,堅持中國和平共處的外交方針和睦鄰、富鄰、安鄰的周邊外交政策,深化開展與鄰國涵蓋多領域的雙、多邊合作,加強與周邊國家的關系。任何大國的發展都離不開穩定的周邊環境。針對美國不斷加強與中國鄰國關系的政策傾向,中國應當著力爭取周邊國家,使之在發展與美國關系的同時,更多地考慮中國的感受[11](56~61)。這其中,在經濟、教育、文化等領域持續加強中日韓合作和中國與東盟的合作,則是穩定東北亞與東南亞地緣政治形勢的關鍵。借由東亞各國業已建立起來的一系列自由貿易協定和雙邊合作機制,堅持互惠原則,甚或多予少取的方針,從而穩定中國周邊形勢。

第二,強化現有多邊外交機制,防止美國另起爐灶,堅持以東盟為領導,防止美國取代東盟而主導,[12](26)則是中國外交運作中需要重點關注的問題。美國著力介入亞太現有多邊外交機制的政策傾向是非常值得重視的。中國應當著力防止美國另起爐灶建立由其主導的新多邊機制的傾向,不使現有多邊機制如亞太經合組織、東盟+X等空心化。維護“亞洲人的亞洲”對于中國這樣的區域性大國是非常有利的。

第三,利用美國在特定議題中對中國的依賴,強化對美外交力度。美國政府近年來一直強調中國應當更多地承擔國際責任。在伊朗核問題、朝核問題、反恐問題等領域美國都需要中國的合作。尤其是美國在經濟復蘇乏力的背景下,對中國市場的依賴空前增加。這是美國對中國戰略定位中“功能性”的一面。對此加以利用,將有利于改善中國與美國之間相互依賴的不平衡現狀。

第四,穩定東亞地緣政治形勢,不使中國周邊出現國際政治熱點問題,從而使美國失去直接介入中國周邊事務的理由。經過中國政府的多年努力,除與印度就藏南地區存在嚴重領土爭議外,我國陸疆已經基本穩定。而希拉里·克林頓國務卿公開就中國南海和東海問題表達了美國的介入意圖。積極地與相關國家進行對話和磋商,穩定海疆形勢,不使之熱點化,則是中國的當務之急。

此外,有選擇地策應中東、巴爾干事務,牽制美國的戰略資源,對于緩解中國的戰略壓力是必要的。美國全球戰略重心向亞太轉移,首先是因為亞太地區大國力量的快速增長和世界地緣政治形勢的變化,但同時也是以中東地區乃至西半球國際政治形勢的相對平靜為前提的。很難想象中東、巴爾干地區出現嚴重動蕩,或是嚴重損害美國利益的局面時,美國依然能夠維持其在亞太地區的高強度“前沿部署”。

第五,強化中國軟實力,盡量平衡美國在亞太地區推行其價值觀念所造成的影響。冷戰以來,美國憑借其強大的經濟科技實力建立起了強大的意識形態向心力,但近年來其在意識形態領域的霸權力量開始出現了下滑。“美國以外的人民已經不再認為美國的領導對于世界穩定是必須的……世界的其他地區毫不畏懼地在嘗試各種替代性的秩序方案。”[13](43-49)中國并不樂于在意識形態領域與美國在世界范圍內一較高下,但“北京共識”卻已經在中國周邊產生了相當的沖擊力。這對于中國外交是一筆寶貴的財富。

冷戰時期,西歐作為“民主橋頭堡”對原蘇聯影響巨大。因而善用中國軟實力,使中國的價值觀念、意識形態在周邊國家中產生廣泛的影響力,從而穩定周邊事態,對于中國和平發展戰略順利實施的意義非常巨大。

[1]時殷弘:《中國崛起與世界秩序》,《歐洲研究》,2006年第5期。

[2]The White House,Nation Security Strategy of United States of America2010.

[3]R.Catley,David Mosler,The American Challenge:the world resist US liberalism,Hampshire:A shgate Publishing Limited,2007.

[4]陳東曉:《美國國際體系觀的演變及其內涵——兼論中美在聯合國安全機制改革中的互動前景》,《現代國際關系》,2008年第7期。

[5]The White House,National Security Strategy ofthe United States of America2006.

[6]Christopher Herrick,Issues in American Foreign Policy,A ddisonW esley Longman,inc,2003,pp.

[7]Hillary Rodham Clinton:America′s Pacific Century,Foreign Policy Magaz ine,October 11,2011.

[8]Hillary Rodham Clinton,America′s Engagem ent in the A sia-Pacific,美國國務院網站:http://www.state.gov/secretary/rm/2010/10/150141.htm

[9]王義桅:《美國亞太秩序觀的新變化及其面臨的挑戰》,《國際觀察》,2009年第3期。

[10]Graeme Donald Snooks,The Global Crisis Makers:An End to Progress and L iberty?London:Macmillan,2000.

[11]于樹一:《論中國中亞經貿合作與我國地緣經濟安全的關系》,《新疆師范大學學報》(哲社版),2011年第4期。

[12]馬女嬰:《美國的亞太戰略及其影響》,載于《國際展望》,2010年第4期。

[13]Bruce W.Jentleson and Steven Weber,“America′s Hard Sell”Foreign Policy,Vo.1169,No.6,2008。

D801

A

1002-2007(2012)01-0067-08

2012-01-06

教育部哲學社會科學重大課題攻關項目《中國東北亞戰略與政策研究》,項目批準號:09JZD0037。

楊晨曦,男,吉林大學行政學院國際政治專業博士研究生,研究方向為東北亞政治、全球治理理論與實務。(長春130012)

[責任編輯 張克軍]