口譯短時記憶訓練方法實證探索

段 燕 王文宇

(蘇州科技學院,蘇州,215009;南京大學,南京,210008)

1.引言

短時記憶是口譯技能培養的重要環節,是成功口譯活動不可缺少的基本條件(張筠艇 2006),也是譯員的核心技能之一(Gile 2000)。現行《高等學校英語專業英語教學大綱》(2002)將“口譯記憶方法”放在口譯技能的顯著位置。目前以技能訓練為主的口譯教材,也大多包含口譯記憶章節或單元(雷天放、陳菁 2006;蘇偉、鄧軼 2009;仲偉合、王斌華 2009),足見其重要性。而諸多研究發現(Al-Rubai’i 2009; Liuetal.2004),學習者的短時記憶能力與實際工作要求還存在較大的差距,因此,有必要加強這方面研究,幫助學習者提高短時記憶能力。

2.文獻綜述

心理學界將記憶定義為“人類大腦對外界輸入的有意義的信息進行編碼、儲存并提取的過程”(彭聃齡 1991:204)。從時間維度上,記憶可分為瞬時記憶、短時記憶和長時記憶三種(朱寶榮 2004)。瞬時記憶又稱感覺記憶,瞬時感應圖像和聲像信息;短時記憶暫時存儲人類完成理解、推理和學習等復雜活動的必要材料;長時記憶存儲人們的經歷和知識(Baddeley 1999)。其中,短時記憶(short-term memory)又稱工作記憶(working memory),操作記憶或電話號碼式記憶(張筠艇 2006)。

短時記憶的信息處理能力一直備受學界關注。Miller(1956)的實驗讓被試復述3至12位隨機排列的數字表,發現信息一次呈現后,被試能回憶的最大數量一般為7±2個數字,于是判斷人類短時記憶廣度為7±2個。然而,楊治良(1999)指出7±2的信息廣度是可以擴容的,依據Miller的組塊(chunk)原理,他認為組塊能將若干小單位聯合為大單位進行信息加工。Baddeley(2000)也發現了“擴容”現象,他的實驗被試雖只能記住5個左右不相關的單詞,卻能記住16個左右有關聯的單詞。因此,他提出了情景緩沖器(episodic buffer)這一概念,認為不同來源的信息可以在此進行整合。這里的“整合”也是某種意義上的“組塊”。鮑曉英(2005)認為這種擴容可以體現為記憶單位的擴大,因為7±2可以是7±2個音節,7±2個單詞,7±2個詞組,或7±2個短句。

結合記憶理論,研究者們對記憶在口譯活動中的工作機制展開討論。鮑剛(1998: 152)指出,“在口譯實踐中,瞬時記憶與原語聽辨有關,長時記憶與‘譯前準備’有關,短時記憶與存儲原語內容、關鍵詞等信息有關”。在劉紹龍和仲偉合(2008)所構建的口譯神經心理過程模式中,長時記憶以多重信息網絡系統為表征,提供言語信息加工所必需的檢索(或存取)通道和信息資源;工作記憶(即短時記憶)是“記憶系統”中言語信息的“來料加工場”,負責信息的選擇、加工、存取等。可見,短時記憶是譯員進行高強度腦力活動的關鍵環節,譯員可利用這一時段將收到的信息迅速進行各種關聯或“整合”式的復雜加工,而長時記憶主要配合短時記憶,進行后臺支持。除此以外,仲偉合(2003)對口譯記憶的分類也很有幫助:(1)語音編碼記憶,通過聲音記住信息;(2)視覺編碼記憶,以圖像而非聲音的形式儲存信息;(3)語義解碼記憶,主要適用于抽象的信息。結合記憶學的研究(楊坤堂 2007),仲偉合的第一種分類可納入記憶學中的記憶術(mnemonics),通過某些特殊的訓練記住難記的特殊信息,如專有名詞和數字。仲偉合的第二種和第三種分類可分別納入記憶學中的形象記憶和邏輯記憶。

除結合記憶理論探討口譯記憶外,在口譯教學領域,研究者也結合語篇理論探索如何提高記憶能力。勒代雷(2001:31)在量化學員記憶訓練目標時,對口譯語篇進行了“敘述、論證和描述語體”的劃分。Jones(2002)也對口譯語篇進行了分類,并提出相應的記憶建議:(1)論述類,應注意觀點之間的邏輯關聯,保證結構清晰;(2)以時間為線的敘述類,應注意時間短語、日期和動詞時態;(3)描寫類,應集中精力記住最重要的信息;(4)極力爭辯類,應保證忠實,并傳遞要旨和情感;(5)辭藻華麗類,原文的精神比細節更重要,注意頭銜、專有名詞和修辭手法。可以發現,Jones的分類并不完全符合一般的文本劃分類型(記敘、描述、說明、議論等),因為依據口譯的“傳意”的原則,對邏輯工整、觀點明晰的第一類語篇與邏輯不嚴密、情感勝于理智的第四類語篇必須采用不同的口譯策略。同時,口譯具有“交際性”特點,第五類語篇的處理方式也不同于第二和第三類。Jones在此要求學員既要遵循抓住“要點”的原語理解原則,又要執行“可接受性”的譯語輸出原則。不難看出,以上研究者的劃分存在一定的重疊,但都有助于原語理解,有利于捕捉原語語篇的思路和意義結構,有利于提高口譯記憶能力。然而,這些研究多屬于經驗總結類,缺乏相關記憶理論的支撐。

在口譯短時記憶實證研究領域,國外的一些研究對比了學習者譯員和成熟譯員的記憶能力(Chincotta & Underwood 1998; Liuetal.2004),并通過評價口譯任務的表現來考察短時記憶。它們發現學習者譯員和成熟譯員在記憶能力方面的確存在差異。研究發現學習者譯員與成熟譯員在簡單的記憶廣度任務(僅保留信息)中,并不存在顯著差異,而在高級別的認知記憶任務(保留并加工信息)中存在顯著差異。這似乎給我們指出了提高學習者譯員記憶能力的突破口,即:提高記憶中的信息加工能力。

總體而言,國內目前的口譯短時記憶方法研究基本為經驗式總結,缺乏理論支持,更鮮有實證研究。國外的實證研究雖具有心理學理論高度,但沒有指出提高學習者短時記憶能力的具體方法和訓練,實用性不足。基于此,本研究借鑒記憶及語篇理論,選擇敘述類、描寫類和程序介紹類語篇進行形象記憶訓練,選擇論述類語篇進行邏輯記憶訓練,對專有名詞和數字進行強化訓練(引入某些記憶術方法),借鑒口譯記憶實證研究方法和工具進行數據收集和分析,并結合數據和相關理論討論短時記憶訓練方法的有效性。

3.研究設計

3.1 研究問題

主要回答以下兩個問題:(1)短時記憶訓練的總體效果如何?(2)具體而言,哪些訓練有效?哪些效果不佳?

3.2 研究對象

研究選取某本科院校英語專業兩個自然班的學習者作為實驗組和控制組,年齡在19歲到21歲之間,正處于大三上學期學習階段,均選修了初級口譯課程。實驗組23人,男生3人,女士20人。控制組22人,男生3人,女生19人。實驗組和控制組在實驗之前都沒有接受過口譯記憶相關的培訓。

3.3 實驗組任務設計及教學安排

在實驗組,我們運用了Willis(1996)的任務教學法三步驟(即前任務、任務環和后任務),每周(除第一周理論介紹外)完成一項口譯記憶任務,分為:

前任務(pre-task)。教師以提問或短小介紹的方式導入與記憶任務有關的背景材料,作為熱身練習。

任務環(task cycle)。包括:(1)任務,由教師播放一段錄音或口頭表述一段材料作為記憶任務;(2)計劃,要求學習者集中精力聽完錄音或口頭表述,積極記住信息;(3)報告,由根據教師的不同要求,學習者以多種形式報告信息記憶的完成情況。

后任務(post-task)。包括:(1)分析,先由學習者自我分析記憶中的難點,再由其他學習者和教師點評該學習者的記憶任務完成情況,最后教師強調記憶方法和要點;(2)操練,由教師根據具體教學目標提供更多材料,學習者反復操練,領會方法。

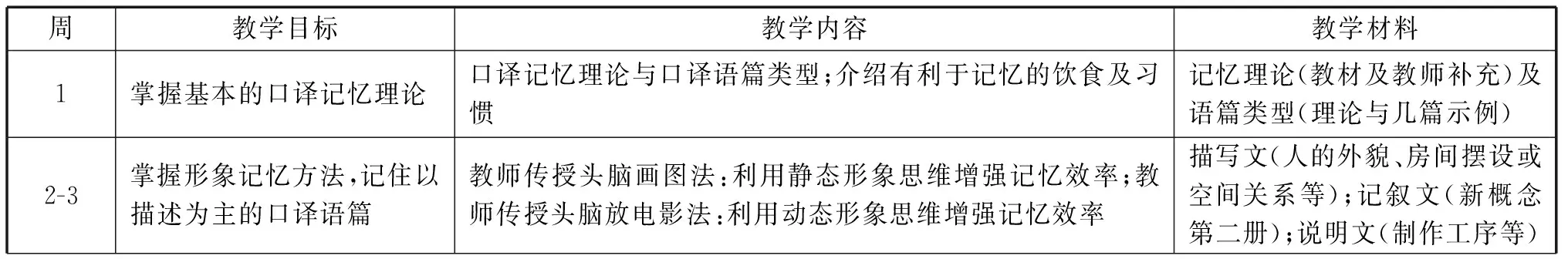

此外,我們還增加了課后任務(follow-up),利用網絡教學輔助平臺,布置與課堂任務相關的記憶練習。實驗時間長8周,每周兩課時。表1詳細列出了教學的進度、目標、內容及材料。

表1 教學安排

(續表)

3.4 數據收集與分析

首先,實驗分別選取了全國英語專業四級口語考試2008年和2010年的復述題作為前后測題目。作為全國權威性考試,這兩個考題的難度相當,而且適合研究對象的語言水平。復述題目對學習者的聽辨理解基本不形成障礙,能排除因聽不懂而記不住的干擾因素。

第二步,在實驗前后對實驗組和控制組進行復述測試。測試中,按照英語專業四級口語考試的程序,先讓學習者聽兩遍原文,然后開始復述。我們利用多媒體教室的錄音功能,將語料全程錄制下來。參加前測的實驗組學習者為23名,控制組學習者為22名。參加后測的實驗組學習者有23名,只有20名學習者的語料被完整收集(三人沒有完整錄音);參加后測的控制組學習者有22名,其中20名學習者的語料被完整收集(兩人沒有完整錄音)。

第三步,收集完語音材料后,我們采用四級口試復述題的評分標準,對學習者復述的完整度進行了評分。為提高評分準確性和客觀性,我們邀請了多年從事英語專業四級口語考試的評卷教師進行評分。之后,我們將所有分數輸入SPSS進行分析。

第四步,后測結束后,立刻對實驗組的23名學習者進行問卷調查,了解學習者對實驗中采用的各類訓練的反饋意見。我們發放了23份問卷,剔除無效問卷(漏選)兩份,收回有效問卷21份。問卷調查的第一部分為被調查者的基本信息,第二部分為主體部分,共有19個問題。

問卷調查結束后,我們隨機邀請了實驗組的5名學習者進行訪談,了解他們對口譯短時記憶訓練的反饋意見。訪談做了筆錄,全程錄音。

4.結果

4.1 實驗效果

我們可以通過對比實驗組和控制組的前后測成績判斷實驗是否有效,同時從實驗組有關信息回憶量的問卷調查中進一步了解實驗是否有效。

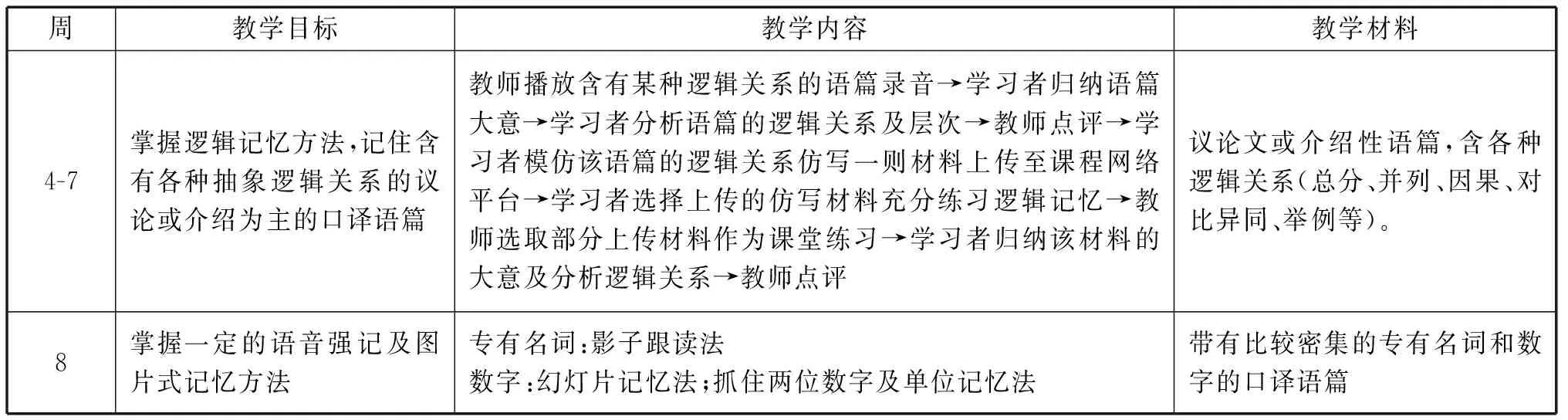

表2 實驗組與控制組前、后測成績比較

前測顯示(見表2),實驗組的平均成績稍低于控制組的平均成績,但兩者無顯著性差異(t=-.482,p=.632)。經過8周的記憶訓練,實驗組后測平均成績高出控制組3.5分,雖然這一差異并未達到顯著度(p>.05)。然而,比較實驗組的前測、后測平均成績,我們發現了顯著差異(t=-2.342,p=.030),后測明顯高于前測,而控制組在兩次測試中的表現無顯著差異(t=-.210,p=.836)。可見,實驗組所進行的短時記憶訓練是有效的。實驗組的前后回憶信息量,結果見表3。

表3 實驗組前后回憶信息量

在只聽一遍原文無筆記的情況下,實驗前僅有4.8%的學習者能一次記憶5~7句話,而絕大多數學習者(71.4%)只能記憶2~3句話,還有部分學習者(14.3%)記憶的信息更少;實驗后,90.5%的學習者能一次記憶5~7句話,這樣就相當于可以記下一個小段落,比實驗前的只記下2~3句話有了很大進步。而且即便是記憶能力稍遜的少數學習者(9.5%),也能記住2~3句話,較之前有很大進步。

4.2 訓練要素的有效性

我們設計的問卷從教師的角色、記憶訓練方法及記憶訓練材料三個方面了解影響實驗結果的諸多因素,問卷結果見表4、表5和表6。

表4 教師角色有效性

如表4所示,教師的角色很重要。值得注意的是,學習者非常認可教師傳授的記憶訓練方法,90.1%的學習者認為有效。在訪談中,學習者說:“特別依賴教師的方法”,“教師講過的圖像/形象記憶法,還有邏輯分層的方法,這兩個方法比較實用”。對針對性的記憶訓練材料,學習者也相當認可,81%的學習者認為有效。在訪談中,學習者說:“該如何練、應該找哪些材料來練,自己不知道,依靠教師推薦”。另外,71.4%的學習者積極認可教師在學習過程中的督促和評價。學習者說:“下次上課的時候或許被抽查,比較怕丟人,所以還是比較認真地完成”,“如果教師某個星期沒有布置作業,就不太會主動學習了,惰性比較強”。

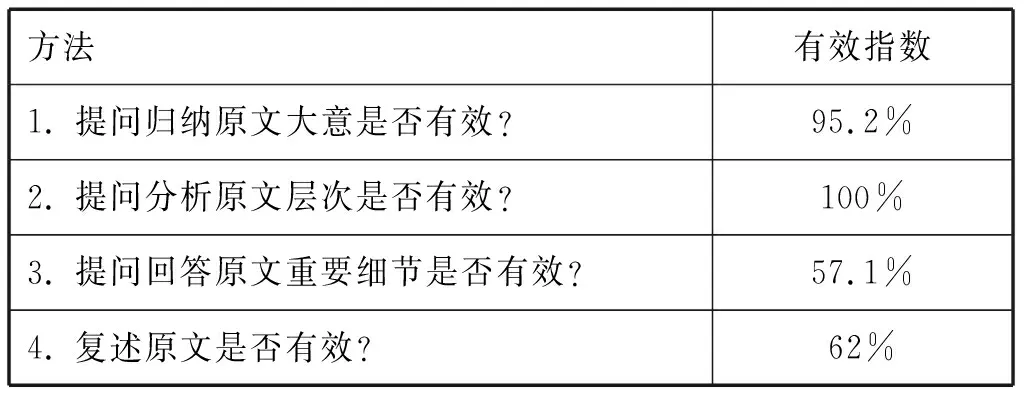

表5 方法有效性

表5顯示,在記憶方法上,100%的學習者認為“提問分析原文層次”有效,95.2%的學習者認為“提問歸納原文大意”有效。訪談中,學習者們說:“劃分原文層次很重要,收益也很多。現在練習多了,有劃分的意識了”,“總體來說(現在)聽一段話有分層的意識了”。與之相反的,只有57.1%的學習者認為“提問回答原文重要細節”有效,62%的學習者認為“復述原文”有效。

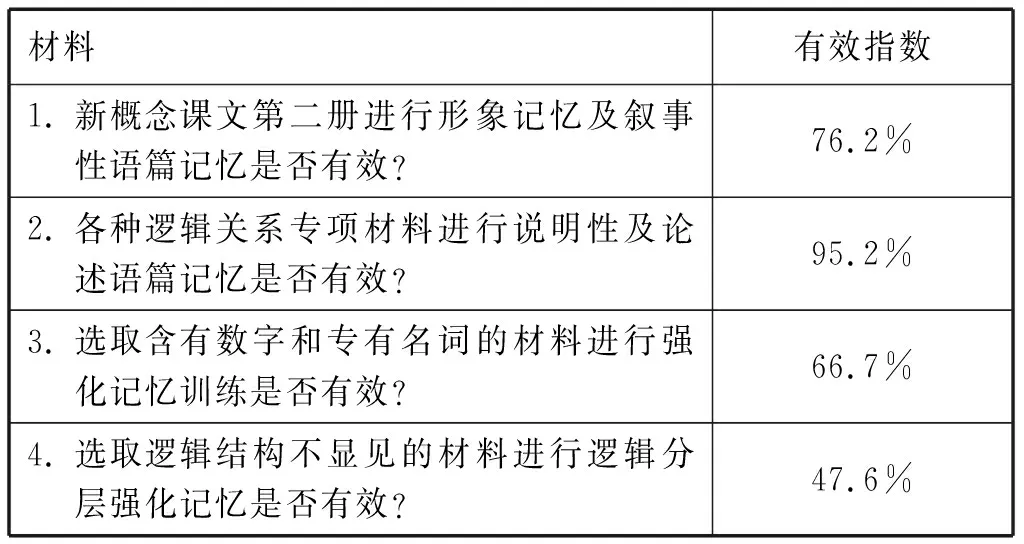

表6 材料有效性

表6顯示,學習者們對“各種邏輯關系專項材料進行說明性及論述語篇記憶”給予充分肯定,95.2%的學習者認為是有效的。“新概念課文第二冊進行形象記憶及敘事性語篇記憶”和“選取含有數字和專有名詞的材料進行強化記憶訓練”也分別得到了76.2%和66.7%的認可。而“選取邏輯結構不顯見的材料進行邏輯分層強化記憶”效果不是很明顯,只有47.6%的學習者認為有效。

5.討論

實驗組后測成績顯著高于前測成績和實驗前后回憶信息量的提高,表明我們的實驗總體上是有效的。這也符合前期研究(Baddeley 2000; 鮑曉英 2005)對短時記憶信息廣度可擴容的判定。語言學的組塊原理(chunk)可進一步解釋實驗效果。自Miller(1956)提出組塊原理后,許多研究(Newell 1990; Anderson & Lebiere 1998)證明了它廣泛存在于人們的認知活動中。它是一種信息處理機制,將一些元素集合在一起,組塊內部的元素之間存在著緊密的聯系(Chase & Simon 1973;Cowan 2001;Simon 1974)。對信息進行組塊,能將記憶中原本的字母組合為單詞,進而組合為句子甚至為段落(Simon 1974)。學習者在實驗前只能把單詞或短語孤立看待,并受到7±2的記憶廣度(Miller 1956)制約,多數學習者只能記住2~3句話。經過訓練,他們逐漸掌握了組塊能力,能夠通過單詞的內在聯系將它們組塊為短語進行記憶,進而能通過短語或句子之間的內部聯系將它們組塊為句子或段落進行記憶。

在實驗組的調查問卷中,我們發現學習者對有關邏輯分層的訓練給出了很高的認可度(包括提問原文層次100%,邏輯關系專項材料95.2%)。訪談中學習者也重點提到了訓練使它們逐漸養成了對原文進行邏輯分層的意識和習慣。這與K?pke和Nespoulous(2006)的研究結果吻合,較為成熟的譯員能抓住語義分析線索(semantic cues)進行信息加工。信息加工層次(levels-of-processing)理論能夠進一步解釋我們的調查結果。心理學研究(Carol & Joseph 2001; Jonathan 2009)認為記憶加工信息具有三種由淺入深的層次,依次為字形層次(orthographic)、語音層次(phonological)和語義層次(semantic)。語義層次的信息加工,能使信息在記憶里留下更深的痕跡(traces),有利于進行信息的存儲和回憶。Tulving和Craik(2000)發現,即便是完全相同的材料,由于加工層次的不同,它們的回憶正確率會有20%到70%差異。因此,我們在訓練中配備邏輯性語篇要求學習者聽后劃分邏輯層次的做法,實際上引導并強迫學習者對語篇進行深層次加工,起到了加深信息記憶的效果。

問卷中還發現學習者對“提問歸納原文大意”方法非常認可,95.2%的學習者認為有效。面對一則口譯語篇,我們最怕學習者“只見樹木不見森林”,只能記住個別句子或單詞,而不能總結核心的語義,并將句子關聯在一起。語言學研究(Bierwisch 1965; van Dikj 1980; van Dijk & Kintsch 1983)證明了宏觀結構(macro-structure)普遍存在于描述性、敘述性和對話語篇中,話題(topic)是語篇的最高一級“宏觀結構”,它是全局性的(global)語義描述,能限定語篇的局部意義和各個句子的意義。在口譯領域,眾多資深譯員和研究者(P?chhacker 2004; Dam 1993; Sunnari 1995)都認為抓住口譯語篇的宏觀結構進行“濃縮”或“綜合”是必要的,不僅有利于提取核心語義,也是挽救口譯在線處理(online processing)危機的基本策略之一。因此,可以認為我們要求歸納大意的方法促使學習者執行了語篇宏觀結構的提取,加強了他們的篇章記憶意識。

除以上效果突出的訓練要素外,我們發現練習材料中形象記憶語篇得到了多數學習者的認同(76.2%)。張筠艇(2006)認為在口譯學習的初級階段,采用富于視覺形象的敘述類、描寫類和某些介紹類語篇,不僅能夠避免學習者過于關注對應詞,也有利于學習者脫離心理學談到的低層次信息加工,進入語義加工(Carol & Joseph 2001; Jonathan 2009)。但本項訓練并沒有得到更高的認可度,或許是我們給學習者的練習負荷過重造成的。量的要求過重可能反而影響了質的提升。

實驗中,我們也發現少數訓練方法獲得的認可度不夠高。最低的是“選取邏輯結構不顯見的材料進行邏輯分層強化記憶”(47%)。我們的初衷是想讓學習者接觸一些更真實的口譯語篇,畢竟在實戰中許多發言和講話都存在邏輯不清的問題。我們在練習中常讓學習者即興發言,請其他同學記憶,結果發現記憶的效果遠不如邏輯清晰的語篇。由于沒有事先準備,學習者的即興發言存在著不同程度的邏輯問題。Al-Rubai’i(2009)指出為提高口譯學員的短時記憶能力,首先需要提高聽辨能力。而Eisenberg(1975)指出了12種影響聽辨的因素,其中邏輯混亂的語篇(disorganized material)和意義不連貫的語篇(incoherent speech)就屬于我們的此類練習語篇。我們的學習者尚處于學習初級階段,聽辨能力還不夠,對信息的辨識和加工能力尚達不到實戰中對譯員的要求。同樣,我們在語篇中加入數字和專有名詞,它們進一步加重了學習者的聽辨及信息記憶負擔,超出了他們目前的能力范圍,并沒有起到很好的訓練效果,因而學習者的認可度(66.7%)沒有我們預計的高。另外,在很多語言技能課上使用的“回答原文重要細節”的方法,僅有57.1%的學習者認為有效。這是可以理解的,畢竟強調細節就容易忽略細節與細節之間的聯系,也就不能有效形成上文提到的信息“組塊”,不能提高記憶的效率。最后,特別值得關注的是,對于眾多教材或專家(龍納根 2006)建議的通過復述練習加強記憶的方法得到的認可度為62%。這也可以用信息加工層次理論和宏觀結構理論來解釋。我們的學習者多數情況還不能用自己的語言復述原文,而更多的是采用原文已有的用詞或表達,這樣是僅停留在形態或語音層面的信息加工。僅有復述練習只能看到最終的記憶效果,不能促使學習者進行深層次的信息加工和抓住宏觀結構,因而不能取得很好的訓練效果。

6.結論與啟示

通過此次實驗,我們發現口譯短時記憶訓練實驗是有效的。其中:(1)最有效的訓練方法是“提問分析原文層次”和“采用邏輯關系專項材料”兩項它們有助于學習者進行信息深層次加工的練習;(2)形象記憶語篇練習雖然得到大多數學習者的認可,卻由于練習負荷較重的原因未得到更高的評價;(3)“選取邏輯不顯見的材料進行邏輯分層強化記憶”及“選取含有數字和專有名詞的材料進行強化記憶”超出了初級階段學習者的能力范圍,效果不佳;(4)“提問回答重要細節”和“復述練習”并未獲得明顯的訓練效果。

雖然測試成績和實驗組回憶信息量提升表明實驗是有效的,但問卷調查顯示不同的方法具有較大的有效性差異。作為一線教學和研究者,必須不斷探索,篩選出最有效的方法,摒棄無效方法。具體而言,我們認為不應使用和設計無助于學習者擺脫語言形式桎梏的低層次信息處理練習,而應使用和設計有助于學習者進行高層次信息處理和核心語義提取的練習,提高語篇信息的理解水平,進而加強信息的存儲及回憶效率。首先,口譯的記憶加工對象不應是語言,而是意義。口譯教學專家勒代雷(2001)特別強調了口譯的對象是“意義”而非“語言”,譯員在信息輸入階段應能夠“去語言外殼”(deverbalization),擺脫言語的發音或形式,理解其意思。其次,Jones(2002)提醒譯員不要關注個別詞匯,而要對口譯語篇進行整體意義分析,需要明確文字背后的概念(concepts)并且建立概念之間的意義聯系(meaningful relations)。可以看到,實驗中“提問歸納原文大意”和“提問分析原文層次”等邏輯練習就鍛煉了學習者的語篇宏觀意義把握能力和語篇內部邏輯關系把握能力,取得了很好的實驗效果。

另外,在初級階段的記憶練習中,應盡量剔除增加學習者理解和記憶負擔的干擾因素。精力負荷模式(Gile 2009)談到了譯員的多任務工作特點,在信息輸入階段譯員需同時進行信息聽辨和信息記憶工作。在精力一定的前提下,聽辨和記憶爭奪著有限的精力資源。因此,在初級階段應減輕聽辨難度,把更多的精力分配給記憶,盡量做到有的放矢。

Al-Rubai’i, A.M.H.A.2009.Instructing novice consecutive interpreters: Steps to improve the performance of memory[J].Babel55(4): 329-44.

Anderson, J.& C.Lebiere 1998.TheAtomicComponentsofThought[M].Mahwah, NJ: Erlbaum.

Baddeley, A.D.1999.EssentialsofHumanMemory[M].East Sussex: Psychology Press Ltd.

Baddeley, A.D.2000.The episodic buffer: a new component of working memory?[J].TrendsinCognitiveSciences(4): 417-25.

Bierwisch, M.1965.Review of Z.S.Harris: Discourse analysis reprints[J].Linguistics13(1): 61-73.

Carol, T.& R.H.Joseph.2001.TheEncyclopediaofMemoryandMemoryDisorders[M].New York: Facts On File, Inc.

Chase, W.G.& H.A.Simon.1973.Perception in chess[J].CognitivePsychology(4): 55-81.

Chincotta, D.& G.Underwood.1998.Simultaneous interpreters and the effects of concurrent articulation on immediate memory: A bilingual digit span study[J].Interpreting3(1): 1-20.

Cowan, N.2001.The magical number 4 in short-term memory: a reconsideration of mental storage capacity[J].BehavioralandBrainSciences24(1): 87-185.

Dam, H.1993.Text Condensing in consecutive interpreting[A].In G.Yves & T.Jorma (eds.).TranslationandKnowledge:SSOTTIV[C].Turku: University of Turku, Center for Translation and Interpreting.77-89.

Eisenberg, A.M.1975.LivingCommunication[M].New Jersey: Prentice Hall.

Gile, D.2000.Issues in interdisciplinary research into conference interpreting[A].In B.E.Dimitrova & K.Hylyenstam (eds.).LanguageProcessingandSimultaneousInterpreting:InterdisplinaryPerspectives[C].Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.89-l06.

Gile, D.2009.BasicConceptsandModelsforInterpreterandTranslatorTraining(RevisedEdition)[M].Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Jonathan, K.F.2009.Memory:AVeryShortIntroduction[M].New York: Oxford University Press Inc.

Jones, R.2002.ConferenceInterpretingExplained[M].Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press.

K?pke, B.& J.L.Nespoulous.2006.Working memory performance in expert and novice interpreters[J].Interpreting8 (1): 1-23.

Liu, M.H., D.Scarllert& P.Carrol.2004.Working memory and expertise in simultaneous interpreting[J].Interpreting6 (1): 19-42.

Miller, G.1956.The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information[J].ThePsychologicalReview63:81-97.

Newell, A.1990.AUnifiedTheoryofCognition[M].Cambridge, MA: Harvard University Press.

P?chhacker, F.2004.IntroducingInterpretingStudies[M].London: Routledge.

Simon, H.A.1974.How big is a chunk?[J].Science183: 482-488.

Sunnari, M.1995.Processing strategies in simultaneous interpreting: “Saying it” vs.synthesis[A].InT.Jorma (ed.).TopicsinInterpretingResearch[C].Turku: University of Turku, Center for Translation and Interpreting.109-19.

Tulving, E.& F.I.M.Craik.2000.TheOxfordHandbookofMemory[M].New York: Oxford University Press.

van Dijk, T.A.1980.Macrostructure[M].Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates.

van Dijk, T.A.& W.Kintsch.1983.StrategiesofDiscourseComprehension[M].New York: Academic Press.

Willis, J.A.1996.Framework for Task-based Learning[M].London: Longman.

Zhong, W.H.2003.Memory training in interpreting[OL].TranslationJournal(7): http://translationjournal.net/journal/25interpret.htm, accessed 18/08/2011.

鮑剛.1998.口譯理論概述[M].北京:旅游教育出版社.

鮑曉英.2005.口譯標準“信”的實現——記憶心理學在口譯中的應用[J].廣東外語外貿大學學報(2):10-13.

高等學校外語專業教學指導委員會英語組.2002.高等學校英語專業教學大綱[Z].上海:上海外語教育出版社.

勒代雷.2001.劉和平譯.釋意學派口筆譯理論[M].北京:中國對外翻譯出版公司.

雷天放、陳菁.2006.口譯教程[M].上海:上海外語教育出版社.

劉紹龍、仲偉合.2008.口譯的神經心理語言學研究——連續傳譯“過程”模式的構建[J].外國語(4):86-91.

龍納根.2006.肖曉燕、楊柳燕譯.走進口譯[M].上海:上海外語教育出版社.

彭聃齡.1991.語言心理學[M].北京:北京大學出版社.

蘇偉、鄧軼.2009.口譯基礎[M].上海:上海外語教育出版社.

楊潔琥.1993.怎樣才能當好翻譯[A].張坤鵬編.口譯知識與技巧[C].廣西:廣西教育出版社.

楊坤堂.2007.數學學習障礙[M].臺北:五南圖書出版股份有限公司.

楊治良.1999.記憶心理學[M].上海:華東師范大學出版社.

張筠艇.2006.交替傳譯教學中的記憶訓練[J].外國語言文學(4):265-69.

仲偉合、王斌華.2009.基礎口譯[M].北京:外語教學與研究出版社.

朱寶榮.2004.應用心理學教程[M].北京:清華大學出版社.